中国社会普遍存在现象:对权力的共情

来源:倍可亲(backchina.com)1

中国社会普遍存在一种“对权力的共情”:人们很容易代入掌权者的视角,强调“当家”管理的不容易,又或种种管制措施都是正当合理的。这样一来,那么现实机制就都显得没什么问题,如果你有问题,那你最好在自己身上找找问题。

有人和我坦承,“对权力共情”这个特点自己就有,在跟人讨论时也总是较为倾向于为当权辩护,强调当下没有更好的做法了,“我总觉得自己这样好像有哪里不对,但又改不掉”。

其实这也无可厚非,在中国家庭里,这不仅极为常见,甚且是受到鼓励的。从家长的角度来看,“对权力的共情”正表明孩子“懂事”,能为父母设身处地着想。我自己也为人父,如果孩子能体会到父母的难处,不哭不闹,那毫无疑问是会省心很多。

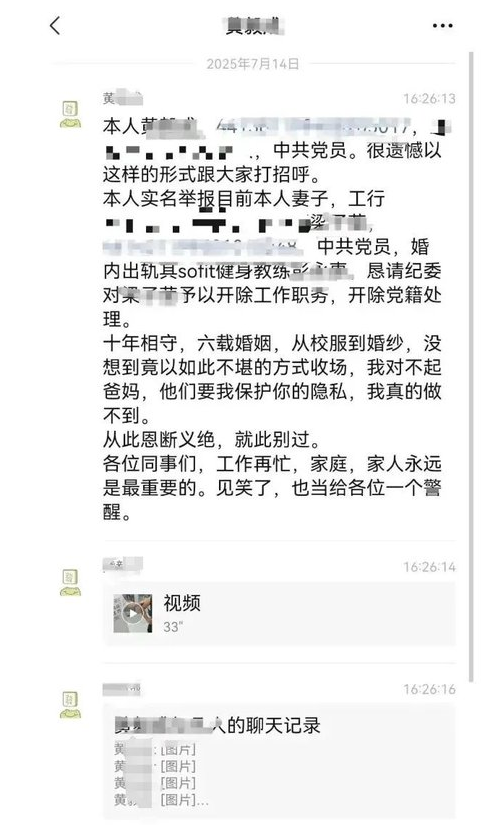

也因此,现实中这确实不仅限于男性,很多女性也从小也是如此,甚至比一些叛逆的男孩更“懂事”。有位男性朋友就说,因为疫情期间对个人隐私的侵犯,他和周围亲友产生了严重分歧,而为这些举措辩护的大多倒是女性,“查你个底掉又怎么了”。

不过,再深入一层去想,这里面其实有两种不同的“对权力的共情”:一种是代入当家作主”的位置;另一种则体现出对权力的依附,将规训内化,说服自己相信现实就是对所有人最好的安排,而为了求取安全等基本所需就必须无条件配合。男性往往偏前者,而女性中则后者居多。

在中国社会盛行的“大局意识”就是其逻辑产物,强调身处其中的个体都应“顾全大局”,成就集体利益的最大化。这确实让许多人信服,但问题是:落到现实中,最终做出妥协的,往往是那些无可推脱的最弱个体。

这倒也不是说其中完全没有个体利益,但那与其说是自己争取来的,不如说是在“大河水满”的前提下才“小河溢”。既然如此,那么这种思维取向势必就更关注分配的公平性,因为要实现个体利益的最大化,最好是通过集体利益的名义——所谓“精致的利己主义者”正是这么来的。

吊诡之处正在于此:一个看起来“人人互以对方为重”,顾全集体利益的共同体,因为不承认个体私利的正当性,结果这种私利不得不在逼仄的空间里生长,到最后反而催生出一个对他人难以共情的社会。

2

稍稍留意下就会发现,中国在很多时候的做法,潜台词都是“我为什么要在意别人的感受”、“大不了我自己单干”,这都是缺乏共情能力的表现。整个社会也不太懂得如何与人合作、达到共赢,因为在一个封闭的权力结构中,他人往往就是潜在的对手,因而深信要实现自身利益的最大化,就要建立以自己为中心的权力体系。

在这样的结构中,人们会专注于自己的感受、利益,很难理解他人的痛苦。同情心甚至是优越感的体现,有时毫无根据——例如看到国外“水深火热”而发生同情,又或看到别人单身,也觉得她们“孤苦伶仃”的很可怜。换言之,这变成了一种“以自我为中心(且往往居高临下)的同情”,正因此,才有“廉者不受嗟来之食”的说法。

另一种“修养式共情”也是同一逻辑的产物:它使人表现得比真实内心感受更为共情,以展现自身的修养,也是必要的社交技巧。不少人对之嗤之以鼻,认为这是虚伪的,本质上也是一种优越感和政治正确,然而在社会尚未真正权利平等的时代,抛弃它的代价则是肉眼可见的粗鄙化,还美其名曰“本真”。

日前有朋友和我说,他在群里因“妓女是否值得尊重”的话题跟人吵得不欢而散。他认为妓女也是人,任何一个职业,在人格上都是平等的;但对方却宣称那是一个“卑贱”的职业,不值得尊重,甚至说“你如果尊重,必须让你子女从事这一行”——但“按照这个推论,残疾人、流浪汉、傻子,我不愿意子女从事的多了”,难道都只有变成那样,才能共情?

值得注意的是,那还是一个号称“自由派”的群,大多是川普的粉丝,对国内现状不满,这似乎在某种程度上证明了“自由”与“平等”不能兼容,但也可见不少人对社会秩序的设想不仅是存在等级的,而且认定不同的社会角色之间无法共情。这样一来,“尊重”事实上是无法实现的(就像绝大多数男性无法变成女性),那么,剩下的就只能是无数彼此孤立的群体自行斗争。

这就是为什么罗尔斯所说的“无知之幕”那么重要:只有当人们意识到,自己也可能沦为弱者或少数群体的时候,才不至于对他人的处境无动于衷。权力安排的社会结构下,不同角色之间的差异阻碍了这种共情,人们会认为,让那些少数做出一点牺牲来确保多数利益是理所应当的,但如果你就是那个代价呢?

3

要破解那种“对权力的共情”,个体最好先关注自己的感受和应得权利,更进一步,则应看到那个现实安排并非别无他法,它其实是有着其他可能的。问题也在这里:对结构性现实的反思、改变永远是最难的。

不改变这些,个体权利意识的兴起带来的,有时反倒是“精致的利己主义者”乃至对他人的更大漠视,因为人们可能只顾实现一种“以自我为中心的扩权”。

在某些情况下,共情能力甚至还会被利用——因为当权力地位不对等时,共情强的人更容易屈己从人。前两天一位女性读者的留言给我印象颇深:

我对某一个男性说,你共情能力太差了,但是可以训练。他问我,共情能力有什么用?我说,能让你更能体会到别人的不容易吧。他说,那是不是就意味着我会跟着别人的情绪走。我说,某方面是的。他说,那我宁愿共情能力低。

在这对话中可见,“共情”是在一个权力结构中得到理解的,因而考虑他人感受就意味着自己做出让步,反过来,强横者不必考虑他人感受,可以不管不顾地推进自己的议程**。这样,正是权力阻碍了共情。**

共情意味着进入他人的角色,但对很多人来说,这会对自我形成干扰。正因此,共情能力强的人,也需要有一个强大的内心,这在某种程度上,近乎一种宗教精神,或中国人说的“慈悲”,否则,他是无法承受、消化自己所共情到的人世之苦的。

如今,国内的社会气氛在总体上往往是重视张扬个体感受(“我想说什么就直说了”),对他人的共情能力没有同步提升,甚至往往是下降了,这本身加剧了人际冲突。当然,共情能力的塑造并不只是为了缓解不必要的冲突——要达到这个目的,仅靠个体提高共情能力也是远远不够的,这最终很可能又变成个人来承担社会问题的重负。

不可否认的一点是,共情是有成本、条件、经验、经历和其他一些因素制约的,一个人要对所有人都做到充分共情恐怕是不可能的,能做到对亲友或一小群受众做到高质量共情的人已经极为稀缺和难得了**。

当越来越多的人开始反思那个权力结构,从中脱嵌出来之后,身为一个现代个体,我们至少可以在明确自身权利的基础上,体会他人的感受。我老家乡下有句俗谚,很好地传达出了中国社会微妙的做人道理:“待人自待自。”其意无非是:我们如何对待他人,他人就会如何对待我们。