充值易退费难,网络游戏是如何“收割”未成年人的

来源:倍可亲(backchina.com)近期,未成年人无序充值网游的事件屡屡成为社会热点话题。仅在黑猫投诉平台上,截至今年4月底,与未成年人充值游戏有关的投诉就已超过8万条,涉及的游戏厂商中不乏网易游戏、腾讯游戏、巨人网络、米哈游等国内头部游戏厂商。

据多位家长向《中国经济周刊》记者反映,在一些热门网络游戏中,未成年人充值消费行为缺乏有效监管,现有机制存在诸多漏洞,退费维权往往面临举证等难题。

退款投诉面临举证等诸多难题

多位家长向《中国经济周刊》记者反映,当前备受未成年人追捧的网络游戏多是手机游戏,在各类APP上大量投放广告,点击广告就可跳转免费下载,“一群小孩中只要有人开始玩就会迅速蔓延”。也正是由于游戏“免费”,一些家长并不会特别关注孩子的游玩行为,“只要不影响学习”“不过度沉迷”是较为普遍的心态,尤其由家中长辈监护的农村留守儿童,更容易被疏忽。

这种疏于关注的态度导致未成年人在游戏中的充值行为缺乏应有的监控。在一些较为极端的投诉案例中,未成年玩家长期、多次进行大额充值,有的发现时甚至已累计数万元。

事实上,对于未成年人无序充值网游的乱象,相关部门早已出台政策进行规范。2019年11月1日,国家新闻出版署《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》开始施行。其中明确,网络游戏企业不得为未满8周岁的用户提供游戏付费服务。同一网络游戏企业所提供的游戏付费服务,8周岁以上未满16周岁的用户,单次充值金额不得超过50元人民币(专题),每月充值金额累计不得超过200元人民币;16周岁以上未满18周岁的用户,单次充值金额不得超过100元人民币,每月充值金额累计不得超过400元人民币。

然而,未成年人无序充值游戏的现象依然存在,且不少家长在与游戏厂商交涉退款时遭遇维权难题。未成年人冒用他人身份信息注册、充值,是较为普遍的情况,这类投诉往往面临举证困难,有家长称“(游戏厂商)客服要求出示未成年人充值时的视频证据”。此外,部分投诉中的充值行为发生在相关规定生效之前,或是同类投诉第一次可成功退款,之后就难以得到受理。

维权难的现象也在相关研报中得到印证。据中国音像与数字出版协会游戏工委、中国游戏产业研究院、伽马数据共同编制的《2023中国游戏产业未成年人保护进展报告》显示,有32.86%的未成年人用他人身份证注册,有相当比例的家长知晓或同意未成年人使用其身份或手机注册网络游戏,冒用账号等现象难以完全杜绝。在投诉处理方面,有七成以上未成年人家长的退款申请得到响应,但仅有38.42%得到全额退款,29.38%的申请因难以提供有效证据而退款失败。

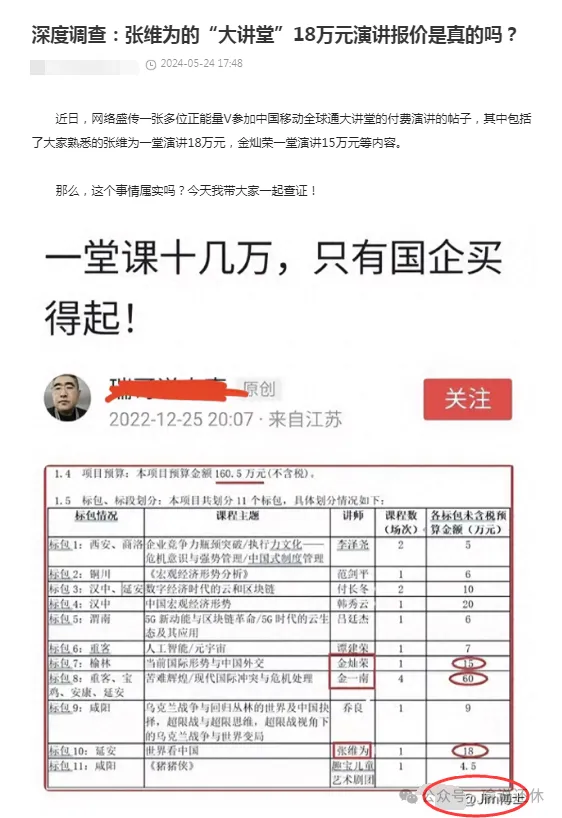

某款多次遭到未成年人充值投诉的热门手机网游 《中国经济周刊》记者 张宇轩|摄

“免费”网游背后暗藏商业套路

“免费”的网络游戏并不是真的免费。

据《中国经济周刊》记者对多款聚集了大量未成年玩家的游戏调查了解,这类游戏在消费方式上往往采用“内购制”,即游戏本体可免费下载,而游戏内的部分道具、皮肤、盲盒、抽奖活动等需要付费内购。有的内购项目也可以通过游戏代币兑换或购买,但获取游戏代币需要付出大量时间,相当数量的玩家因此选择直接充值。

在这类游戏的相关论坛中,“氪金”(付费充值)成为极具讨论热度的关键词之一。游戏中的内购项目,或具有独特的视觉效果,或能为玩家提供更强的功能属性,或可解锁特殊的游戏角色,甚至一些内购项目被赋予“限量版”“联名款”“绝版”等收藏属性,成为内购消费的卖点。游戏运营厂商频繁进行版本更新,不断推出新的内购项目和盲盒抽奖、充值优惠等活动,多数游戏每次登入时都会弹出相关的活动页面引导消费,有的游戏甚至在新手教学环节就加入引导充值的内容。

业内有观点认为,相较于3A级游戏(高成本、高体量、高质量的大型游戏)普遍使用的“买断制”,即玩家一次性付费购买游戏的全部内容。内购制游戏极大降低游戏获取门槛,过分注重增强客户黏性以及消费刺激,一步步诱惑玩家加大“氪金”力度。

中国教育科学研究院研究员、中国地方教育史志研究会副会长储朝晖向《中国经济周刊》记者分析表示,内购制的盛行,是国内游戏产业在现有政策法规背景下的一种现象,采用内购制的游戏厂商的最终目的依然是获取更多的盈利。在内购制下,游戏隐藏了一部分信息,可能使对完整信息缺乏了解的玩家落入“陷阱”,这一模式具备商业套路的典型特征。为防止未成年人在这类游戏中无限制充值,除了在相关政策法规的制定上进一步规范以外,更重要的是让未成年玩家对这类游戏消费有更完整的认知,明确了解这种消费模式的套路属性。

北京市社会科学院法治研究所副所长、副研究员王洁接受《中国经济周刊》记者采访时分析表示,内购制模式的设计核心是基于对人性的把控。在内购制的模式下,玩家玩游戏时,为使游戏心理需求得到更高层次的满足,自然会不断花钱购买内购项目,这并不意味着专门针对未成年人设计。

王洁认为,未成年人无节制充值网络游戏的问题关键在于缺乏成熟的网络素养。在内购制下,未成年人在免费尝试游戏后,往往很容易陷入消费“陷阱”,很难意识到“免费的才是最贵的”。但这并不意味着买断制与内购制二者之间孰优孰劣,看待这一问题需要上升至全社会对未成年人保护的高度,提升全社会的网络素养才能给予未成年人健康的游戏环境。

如何化解产业发展与未成年人保护之间的矛盾

经历了数十年的发展,我国的网络游戏产业已经达到千亿市场级别。

据中国音像与数字出版协会公布的数据显示,2023年,国内游戏市场实际销售收入已达3029.64亿元,自主研发游戏国内市场实际销售收入2563.75亿元,用户规模达到6.68亿。其中,移动游戏市场实际销售收入2268.6亿元,收入占比高达74.88%,占据主导地位。

伴随着游戏产业、市场的发展壮大,其中涉及的未成年人保护问题日渐突出,舆论场上对此的讨论从未停歇,其中不乏一些诸如“禁止未成年人玩游戏”“彻底关闭游戏产业”等“一刀切”式的观点。

主流的观点相对较为理性,认为“游戏产业发展”与“未成年人保护”并非互逆命题,未成年人的游戏行为应得到“疏堵结合”的正确引导。

王洁表示,解决未成年人无序充值网游的问题须从三个方面进行综合考量:一是对游戏厂商的经营行为在制度约束方面提出更高标准的要求,比如在防沉迷机制中对玩家进行更高频率的身份核验,在充值时强制要求进行人脸识别,在未成年人退费维权环节采取举证倒置(即要求游戏厂商举证充值操作非未成年人所为)等;二是推动网络素养促进方面的措施切实落地,社会、学校、家庭等各方在开展未成年人网络素养教育的同时,也要注重自身网络素养的建设提高,全方位培育未成年人形成正确的网络消费观念,建议向游戏厂商筹资组建相关公益基金用于保护未成年人在互联网领域的合法权利;三是推进游戏分级制度的实现,在分级制之下,要求游戏开发商根据不同年龄段未成年人用户的生理、心理特征,以及消费能力等,开发或开放适龄的游戏内容,有区别地向用户群投放内容。

从未成年人心理健康教育角度出发,储朝晖认为,未成年人沉迷于网络游戏的深层次原因在于,过去的教育管理和评价体系使未成年人群体产生大量的被动性人格,从而在与网络游戏的交互过程中丧失主体意识,沉迷于其中,被游戏所俘虏。仅依靠制度规范不足以完全解决这一问题,更关键的在于改进教育管理和评价体系,给未成年人更多的自主时间、空间和更丰富的内容选择,培养他们的自主性。