- 哈佛的故事:真假习明泽 [2015/04]

- 在美国如何免费看电视:ROKU好用吗? [2013/10]

- 有史以来最蠢的哈佛学生? [2013/12]

- 华为思科的血海深仇是怎样结下的? [2018/12]

- 付不起学费?美国上大学的省钱之道 [2013/09]

- 纽约哈莱姆区探秘 [2015/05]

- 在美国养个娃有多贵? [2015/01]

- 学钢琴有用吗? [2011/09]

- 卡梅尔:寻找张大千在加州的足迹 [2019/01]

- 斯坦福直线加速器SLAC探秘 [2015/09]

- 我们应该为孩子买房吗? [2015/03]

- 加州湾区赌场开业,亚裔玩家蜂拥而至,是福还是祸? [2013/11]

- 529计划:最佳教育储蓄 [2015/02]

- 隐谷:斯坦福的私家花园 [2015/02]

- 又见疯狂:看华裔择校的误区 [2013/03]

- 如何计算在美国上大学的开支 [2012/08]

- 爱她恨她,诱惑难挡是宜家 [2012/11]

- 选择的负担:我们为什么要移民? [2014/10]

- 数学“诺贝尔奖”揭晓:又没中国人啥事 [2014/09]

- 中国教育是世界第一吗?从PISA考试谈起 [2013/12]

- 好男人都死哪儿去啦? [2016/09]

- 家有才女 大事不好 [2011/12]

- 假如我中了15亿美元 [2016/01]

- 美国大选:投了也白投,白投也要投 [2012/10]

- 进村一周年感言:桃源夜话 [2012/06]

每次说到哥伦比亚大学我总是想起苏珊·卡尔文(Susan Calvin) – 秉性孤僻、面色苍白、表情冷淡机器人心理学家。艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov,1920-1992)在他的名篇《我,机器人》(I, Robot)中是这样介绍苏珊的:

初识她的时候我还在大学里,那时阿西莫夫的科幻小说刚刚被介绍到中国。一本书在手,果然放不下来。《我,机器人》由一系列短篇故事组成,苏珊·卡尔文博士作为主线贯串前后。在每个故事里,机器人不可避免地开始出现问题,然后苏珊来了把问题一一解决,有点像机器人时代的福尔摩斯。苏珊·卡尔文是一位机器人医生,我得承认,这可能是全太阳系最酷最炫的工作了。

苏珊和机器人 (“我,机器人”电影剧照)

科幻小说的读者群主要是十来岁的男孩,所以科幻小说里女人的描写要么不存在,要么很脸谱化。大多数是漂亮脸蛋笨脑子,时不时地需要男主角来拯救。苏珊·卡尔文则完全相反,这使得她很让人耳目一新。尽管有缺乏幽默感,过度愤世嫉俗等毛病,我却对她很有好感,甚至暗暗想我要是苏珊就好了。很多年后我才发现苏珊同学的粉丝男女都有,还不少呢。最大的粉丝是阿西莫夫自己,他在“回忆录”承认自己的第二任太太Janet在很多方面像苏珊·卡尔文。

岁月流逝,《我,机器人》故事的细节大都记不清,却记住苏珊毕业于哥伦比亚大学。这在一定程度上让我对哥大产生了某种偏见,今年暑假在工程学院Mudd大楼漫步的时候我一直在想会不会有一个神情矜持但目光如电的女孩走出来。很抱歉地汇报,只碰上了几个叽叽喳喳的中国女孩。

为什么阿西莫夫不写苏珊是斯坦福或M.I.T.毕业其实容易理解。在1940年写这本小说的时候,阿西莫夫正在哥大读书,顺手把自己母校的名字挂上了。阿西莫夫15岁时进入哥大本科,4年后考医学院未果,转投哥大工程学院读研究生并在1948年获得化学博士。后来阿西莫夫做上了教授,可真正给他带来世界级声誉的却是写作,一系列与机器人有关的小说使他成为与克拉克和海因来因齐名的科幻巨匠。

哥大工程学院(Columbia Engineering)源于其1863年创立的“矿山与冶金学院”,是全美最老的工程学院之一。直到今天还能看到其阳刚粗犷,火花四溅的起源的痕迹。在Mudd大楼的门口有一座雕像,不是学者或政客,而是一个打铁的工匠(Le Marteleur)。娘娘腔或嬉皮士最好去别处,如果是真男人,哥大工程学院欢迎你。哥伦比亚大学同机器人的联系当然不只这些。约瑟夫-比艾西莫夫(Joseph Engelberger)是阿西莫夫在哥大的师弟,阿西莫夫获得博士的时候他是硕士生。1956年,比艾西莫夫创立世界上第一个机器人公司 - Unimation,主要生产工业用机器人。1961年Unimation的机器人开始在通用汽车公司的生产线上进行电焊操作,汽车工业随之而改观。比艾西莫夫从而被誉为现代机器人之父。

不久前富士康宣布将大量使用机器人以取代中国成本日益提高的人工。机器人席卷中国的时代马上就要来了。

机器人三定律

同单一功能的机器人不同,阿西莫夫想象中的智能型机器人要先进的多。拥有“正电子脑”(positronic brain),功能多样,可以自我学习改进并且有相当的自我认知。阿西莫夫认为智能机器人的出现是不可避免,那当人类同机器人混杂在一起就有一个如何确保人不受伤害的问题。他的解决方法是为所有机器人建立一种行为准则 - 机器人三定律。

第一定律:机器人不得伤害人,也不得见人受到伤害而袖手旁观

第二定律:机器人应服从人的一切命令,但不得违反第一定律

第三定律:机器人应保护自身的安全,但不得违反第一、第二定律

“三定律”在《我,机器人》中首次出现,以后又在其他小说中不断被引用,以至成为现代机器人伦理学的基石。当然三定律并非无懈可击,在某些条件下还是会出现问题,《我,机器人》的故事就是围绕这些事件展开的。比如“环舞”就是讲得这样一个故事:机器人Speedy在人的命令下去采硒,可采硒的地点对它有危险于是根据第三定律退了回来,当危险减弱后又在第二定律驱使下向前走,这样进退两难,只好绕着采硒地点转圈子。后来人搞清楚了这个问题,命令Speedy不惜一切代价把硒采回来,这样危机才得以解除。

其实“三定律”不仅适用于机器人,对人也有一样有意义。阿西莫夫在《我,机器人》的“证据”一篇中就指出:“你仔细想想,机器人三定律,同时也是世界上大多数道德规范的最基本的指导原则。”这句话我是到最近重读的时候才算看明白。的确,机器人三定律同儒家的教导相当吻合。

儒家早就有“仁”,“义”,“忠”,“孝”等伦理观念。这些都是美德,值得遵从,可是没有讲清楚的是当这些美德相冲突的时候如何解决。这也许是为什么夫子讲“忠孝仁义”几千年了,可中国还有这么多不忠不孝不仁不义的人。如果换成儒家的术语,机器人三定律可以解释成:

关于第一定律:君子不伤害人乃是“仁”,不见人受到伤害而袖手旁观乃是“义”;关于第二定律:君子服从“领导”的命令乃为“忠”,但不可因忠陷入不仁不义;关于第三定律:君子爱生命也爱仁义。两者不可得兼,舍生而取仁义 。

为此我对习总有个建议,也不用搞五讲四美,八荣八耻了,把“机器人三定律”或其变种作为党员干部的行为准则,社会风气必然立刻改观。

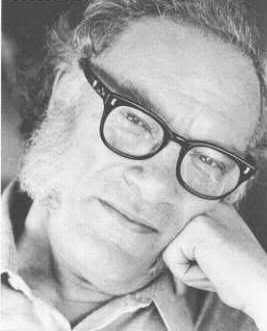

阿西莫夫

爱上机器人的女孩

苏珊·卡尔文对人类的失望是显而易见的。有一次被问起人同机器人有啥差别,苏珊的回答是:“差远了,机器人从本质上讲是体面的。”她没有明说的当然是大多数人不那么体面。苏珊这样说不仅是因为她是终身未嫁的老姑娘,性情古怪,更多的是因为她对人性有清醒的认识。暴虐、贪腐、愚蠢和偏见从来都是与人类如影随形。当人面对权利,财富,美色的引诱,给予时间,没有不变坏的。这不是社会制度的问题,这是人性的问题。难怪基督教称人人都是有罪的,这个世上一个义人都没有。

苏珊·卡尔文对人类的厌恶也包括对她自己。在“说谎者”讲到一个有关苏珊恋爱的故事。虽然难以置信,卡尔文博士曾经对一个男同事有过好感,但她从来没有表露出来因为觉得自己长像平平,年纪也不轻了。后来生产线出了毛病,有一个叫赫比的机器人不知道什么原因具备了猜透人的心思的能力。当苏珊去问它的时候,赫比不愿意伤她的心就说男同事对她也有意。苏珊信以为真,开始穿起裙子,抹上口红。后来才发现满不是这回事,男同事正在准备结婚。当苏珊把事情弄清楚后恼羞成怒,她利用第一定律的一个悖论把赫比逼入两难之地。最后竟然把赫比给逼疯了。清醒过来后苏珊羞愧万分,机器人是好心而撒谎,而她的行动却把人性中最冷酷,最黑暗的一面展示出来了。

人类的不堪让苏珊寒心,而在机器人身上,苏珊却看到了希望。勤勉,忠诚,从不抱怨,见义勇为,机器人实际上同人类最优秀的成员没有什么差别。如果她真的需要一个同伴,她一定会给自己造一个机器人。

“我喜欢机器人。我对它们的热爱远远超过对人们的热爱。如果能制造出一种能担当社会行政长官的机器人的话,那它必定是行政长官之中的佼佼者。” 苏珊·卡尔文在“证据”一文中说到。

在小说的最后,机器已经掌控了整个世界,终于没有了战争,饥荒,人人安居乐业。但是不满却在蔓延,有人密谋造反。年过古稀的苏珊说到:“我看到这一切是如何开始的 - 当时可怜的机器人还不会说话呢。而到最后,机器人是人类与自我毁灭之间的唯一屏障。我是看不到了。我快不行了。今后怎样你们会看到的。”

2064年苏珊·卡尔文去世,享年82岁。

白露为霜注:阿西莫夫是我最喜欢的科幻作家之一。文风简捷,故事性不是很强,但小说的科学性,前瞻性,逻辑性都是第一流的。如果有兴趣可以参考《我,机器人》原著,中文翻译由于政治原因去掉了某些章节。此书曾被改编成电影,但不是很成功,完全没有阿西莫夫的神韵。