- 妙药神菜马齿苋 [2020/08]

- 饥不择食 鹿和菜果 [2020/09]

- 说亚洲人阴茎小是没有事实的偏见 [2021/10]

- 为什么糖化血红蛋白高于6.5%定为糖尿病但美国医师学会的控糖目标是7-8% [2019/03]

- 多强和多久的活动才能抵消一天静坐对身体的害处 [2019/04]

- 成年移民能把英语学到母语水平吗? [2020/09]

- 日本人比美国人身体活动少吗? [2019/08]

- 美国房子和房产税 [2021/06]

- 机器人会取代医生吗? [2019/07]

- 美国新冠病毒感染者概况和中国的比较类似 [2020/03]

- 自杀是因为心理素质太差吗 [2019/04]

- 为什么亚裔大学毕业生的优秀率低于白人毕业生 [2019/04]

- 德州兴起和加州减速 [2021/04]

- 多数营养补充剂和延年益寿无关 [2019/07]

- 遗传风险不会影响生活方式对心血管疾病的作用 [2019/08]

- 新冠新热点巴西青壮年死亡比例高 [2020/05]

- 东亚人是否对新冠病毒较为易感? [2020/02]

- 1918西班牙大流感及它与新冠肺炎的异同 [2020/03]

- 在去年12 月或9月样本中检出新冠抗体的意义 [2020/12]

- 拉丁裔的新冠表现和健康饽论 [2020/06]

- 如果死的是华人会是什么结局? [2020/06]

- 浅谈基础疾病和新冠病情 肥胖可能不增加病亡风险 [2020/04]

- 2020年美国10大死因及它们的一些关系 [2022/02]

- 为什么受到伤害的是华人? [2020/09]

- 这次大选民调比2016年的失准 [2020/11]

- 神经病和里根总统遇刺 [2020/09]

- 我们应该怒向歧视而不是躲避歧视 [2020/05]

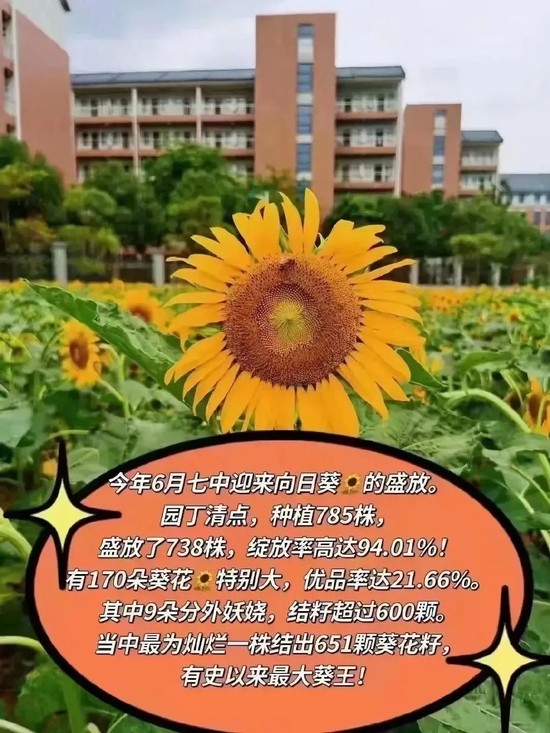

最近2022年中国高考成绩揭晓。据报道,尽管中国教育部禁止学校以任何形式宣传“高考状元”,各学校还是用一些五花八门的方式宣传高考状元,例如:“摘到一只重达710克的芒果,京城两大水果商已经闻讯抢购。”又如,比喻成向日葵的,“有史以来最大葵王”。至于民间重金奖赏高考状元,那就更多了。

图片来自网络

据2021年报道,中国人大代表、北京师范大学中国教育政策研究院执行院长张志勇表示,炒作高考状元、助推了应试教育,恶化了教育生态,必须严禁以任何方式宣传报道中高考状元;严禁统计发布所谓各省高考状元。而有人统计中国历年来的高考状元们,发现他们鲜有成为创新大家者。

改革开放后,中国取得了巨大的发展,例如在GDP,尤其是在需要团队精神和群体努力的工作上。但是,在学术领域几乎没有出现一群传说中的天才们。按说天才出现的比例应该和人口数量成正比,有人根据比例万分之一估算出中国有1.4万科技天才,也就是每年约有数百人。还有人认为不少人被应试教育湮没了。

其实,这种反对考试教育的声音在美国更多,有学者在对1753项50多年来进行的独立研究的荟萃分析中,发现一般的研究生入学考试成绩GRE与博士生的成功指数之间大多弱相关,不相关或负相关; 尽管本科的GPA和博士生成功指数正相关,但也只能解释6%的变量。也有其它研究认为大学GPA与创新能力没有相关性。

波士顿学院Peter Gray教授走得更远,他在《Psychology Today》博客中表示,无论是高中还是大学,学生越是关注考试分数,就会越没有创造力。目前世界包括美国的考试体系是为死记硬背和盲目服从设计的,扼杀了创新思维。

本人认为,高分者平均而言应该要比低分者创造力要大一些,应当有中等强度的联系。一定的基础知识还是需要的,而美国读博士者,至少已有大学毕业这个底子了。然而,这些学者们有数据,而我手上没有第一手数据。再说,他们的说法也不是没有一些道理的。

首先,科研最重要的是提出深刻的问题,并要花相当的时间来解决这个问题,以及使用最简洁的语言来描述答案。爱因斯坦说过,提出问题比解决问题更为重要。而考试充其量只关注已经有了标准化答案的问题。

其次,科研需要对某个问题的深度思考,集中在深度,需要更多的时间,兴趣和韧性来考虑同一问题,获得突破。而高考考试主要是考广度,考已经收集或证实的大量知识,也只能回答那些已有标准答案的泛泛问题。因为时间有限,最多也只能显示熟练程度或解题技巧的不同。

但是,无论如何骂考试只是考死记硬背,起码它能够鉴定出那些考试能力强的人,作为群体,这些人在工作中学习前人知识的能力和执行能力应该也不弱。至于创新能力特强的人,世界还没有一种方法在高中毕业生中把他们辨认出来,中国没有,美国也没有,只好让他们自己慢慢冒出来。

‘ 似乎是数学家陈省身还是那个名人说的,学生一般考试能够得八十分就好了,如果你要得100分,就要花好几倍的努力,就要浪费很多的时间和资源。大意是如果拼命争那100分,创造力都被磨灭了。

读大学时,我们班里同学考试没有100分的,但是每门有极少数人拿90分以上的。本人的感觉是,拿90s分至少比拿80s分要花多4倍的时间来复习。读研究生时,老师要求更严,记得免疫学只有一人上80s分的。中国的高考更是没有满分的,没有最好,只有更好。

尽管也有不少人认为美国高考ACT或SAT也是死记硬背,但是它们明显比中国高考的难题少。首先,学生一年可考数次。其次,成绩可以多次使用。或许是没有偏题难题,每年大约有近5千考生可获得满分。主要是36分的ACT就有超过4千人满分。但是,对于1600分的SAT,若干学校会对比ACT的比例把那些近满分者也分到满分挡。

考虑到反正通过高考是选不出创新人才的,中国教育何不借鉴一下美国经验,把高考中的高难考题去掉,按照中国人口的比例,每年可产生大约2万多个高考满分。那时就必然没有什么高考状元了,因此也不会有人炒作高考状元了。当年中国一年只招1万研究生,本人没听说过那家张扬庆祝的。

这样一来,那些考试到顶的学生就不会继续学习来争第一了,可以有更多的时间来发展他们自己的兴趣爱好好奇心。假以时日,说不定在这群人中和学习还可但不怎样投入考试的另一群人中,会有某些人作出重大影响的发现或发明。其实,绝大多数诺奖获得者是在40岁之前做出的成果,年青时的兴趣和投入也非常重要。