长期以来,德、法官方一直对二战中德法私生子这个问题讳莫如深。让·保罗·皮卡佩也承认,在撰写关于德法私生子的书时,寻找相关的史料是困难的。特别是在法国,这段历史是被掩盖了的。

法国官方对此避而不谈的原因是法国人只习惯庆祝历史上的光辉时刻,他们宁愿把拿破仑时代的光辉反复咀嚼,也不愿意承认自己在德国占领期间的软弱与失败。当二战结束后,戴高乐在庆祝胜利的演讲中提到“这次胜利是全体法国人团结一致战斗的胜利。”法国人似乎已经忘记了在德国占领期间沦陷区的歌舞升平以及那些“法奸”辈出的年代之痛。

战争的记忆应该是饥饿、抵抗和恐惧。但《1940-1945 色情年代》的作者帕特里克·比松却说“纳粹控制下的巴黎是一个‘大杂交派对’。”1942年的法国有两百万男人被关进集中营,但是法国女人却在此时活跃起来,她们与驻扎在当地的德国军人上床,与任何可以帮助她们度过经济难关的男人睡觉。战争就像春药一样激发了情欲,连女权运动创始人、著名作家西蒙娜·波伏娃也曾经说到,她对侵略者有一种“不自觉的友爱”;德国人对“身体的膜拜”让她感到神魂颠倒。

曾经有传说,巴黎沦陷期间,法国妓女首先起来革命,拒绝为侵略者提供性服务。但《1940-1945 色情年代》一书指证,巴黎的高级妓院欢迎德军光临,全市1/3妓院被他们包起专用;另有10万巴黎女人成为“临时妓女”。

伴随寻欢作乐而来的是法国婴儿出生率的暴增,许多德法私生子就是在这短短的四年间出生。当然,并非所有的德法私生子都是寻欢作乐和交易带来的后果,他们中大部分都坚信自己的父亲和母亲拥有过伟大的爱情,这种爱情穿越了战争的藩篱。

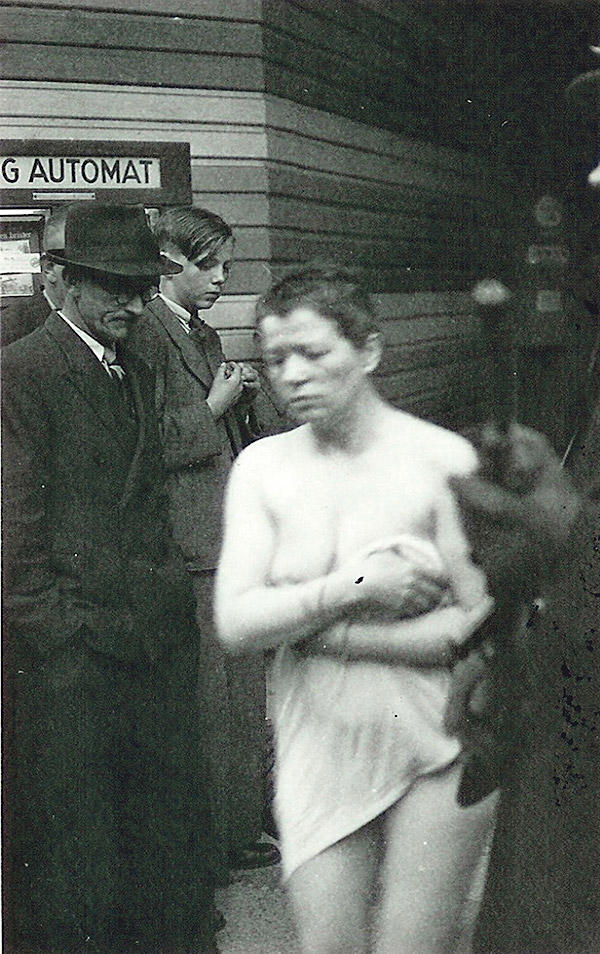

本来世界上所有孩子的出生理应都受到赞美,而这些二战期间的德法私生子的出生却伴随着诅咒,因为他们是家族和国家耻辱的证物。无论在德国还是法国,几乎所有的二战私生子都经历了孤独与隔绝的童年。

丹尼尔·鲁克塞尔是居住在巴黎的年过六旬的普通老人,和其他的巴黎独居老人一样,他每天的生活是遛狗、喝咖啡、聊天。唯一不同的是,每到晚上,那些童年的记忆就会像噩梦一样攫住他 ——白天被亲人、同学和邻居当众羞辱,晚上被外祖母锁在鸡舍里睡觉……这一切只因为他的父亲是德国军人,而他的母亲是巴黎女人。与此同时,远在柏林的艾维莲·皮里特维也始终记得自己的童年经历——被同学嘲笑为“法国人的杂种”,因为她是法国劳工和德国女人生下的孩子。

二战结束的六十多年后,这样的忌讳渐渐被打破,德国政府颁布法令表示承认这些德法“私生子”的双重国籍,一些与此有关的书籍和影视作品在德法两国的出现,也使得这些德法“私生子”背后隐藏的故事逐渐浮现在大众的面前。

本来世界上所有孩子的出生理应都受到赞美,而这些二战期间的德法私生子,无论在德国还是法国,几乎所有的二战私生子都经历了孤独与隔绝的童年,出生伴随着诅咒,因为他们是二战的孽缘,是家族和国家耻辱的证物。