- 全才顾毓琇 [2017/03]

- 震撼世界:越共自动放弃权力,五年内实行全国大选 [2017/08]

- 可怕毛泽东 [2017/02]

- 感受老上海 別錯過武康路 [2019/09]

- 人生六十才开始 [2017/03]

- 難忘紐約千島湖 [2017/07]

- 上海同学圈两则贴文,看看什么叫丢人现眼 [2018/11]

- 《求是》杂志副总编自杀辞世,遗作堪称绝唱 [2018/05]

- 再去看看老房子 [2018/05]

- 請不要拒絕我 [2017/09]

- 为上海的年轻一代点个赞 [2018/05]

- 穿旗袍 坐拉車 穿越上海 [2019/06]

- 文革中 我家弄堂裡的一些事 [2018/05]

- 国内传来 赵紫阳谈话记录稿(真假自辨) [2017/08]

- 上海之行 [2018/05]

- 女兒的畫像 [2017/09]

- 上海人家的泡飯 [2018/10]

- 也來曬曬十八個月和十八歲的老照片 [2018/01]

- 《老照片說故事》少年不狂枉少年 [2018/01]

很早就知道在紐約華埠有個美國華人博物館(Museum of Chinese in America,MOCA),直到前些天路過中央街(Centre Street)215號看到招牌,才讓我停下腳步,覺得作為來美多年的華人,應該進去看一看。

原博物館建於1980年,2009年將博物館遷入占地1萬4000平方呎的現址。據說現館址的規模是舊址的六倍。現址的內部格局設計,是出自美國華裔女建築師林瓔之手。

上午11時開館,有些同樣在等候的訪客和我一同進入。我先在前廳轉了一圈,進門左邊的整面牆是由林瓔設計,名為「旅程之牆」(The Journey Wall)。

這面牆全被一塊塊長方形的銅片磚覆蓋,每片銅磚的表面,都刻上一個華裔家庭的姓氏,還有他們在中國的原居地,以及在美國的落腳處;等於每片銅磚,都代表了一個華人或家族來美打拚的故事。

許多捐助者也名列其上,有些銅磚上佩著黃絲帶,代表是去年新加入「旅程之牆」的家族,讓我對這面銅牆肅然起敬。

前廳的右方場地,擺放著具有中國傳統文化特色的各種紀念品。我在服務台購票後進入展區,看到這裡的工作人員包含各種族裔。

整個展廳的設計和布置,圍繞著一個自地下室至二樓屋頂天窗的天井,天井四周是玻璃牆,玻璃牆上鑲嵌螢幕,重複播放周圍的展覽內容介紹。地下室是洗手間和辦公室,中間的空地比較寬敞,四周是毛坯紅磚牆,有中國四合院的感覺,倒也別緻。

我去參觀的時候,在第一個展區的入口處,有一塊巨大的紅色展示牌,上面用中英文寫著「酸甜苦辣:中餐旅美記」,這個展覽去年10月開幕,將展至今年9月10日。此展以播放談話影片的形式,邀請30多位華裔及亞裔廚師,有米其林星級餐廳的主廚,也有祖傳食譜的繼承人,講述他們走過的艱辛歷程。

「酸甜苦辣」展廳的中央,是一個大型的模擬餐桌,餐桌上擺放的,除了餐具,還有館方為每一位參展廚師,及18種烹飪菜系製作的陶藝作品;透過這些陶藝品來展現每位廚師的烹飪風格。

館內的展品以文字紀錄、影像和照片為主,也有不少實物。從早年華人為淘金與鋪鐵路背井離鄉,到如今眾多華裔成為美國商界巨頭、企業高階人員和科技精英;從1882年美國國會通過「排華法案」禁止華工入境,到今天多位華裔成為國會兩院議員,或擔任聯邦和地方政府要職,詳細介紹了華人移民的歷史。

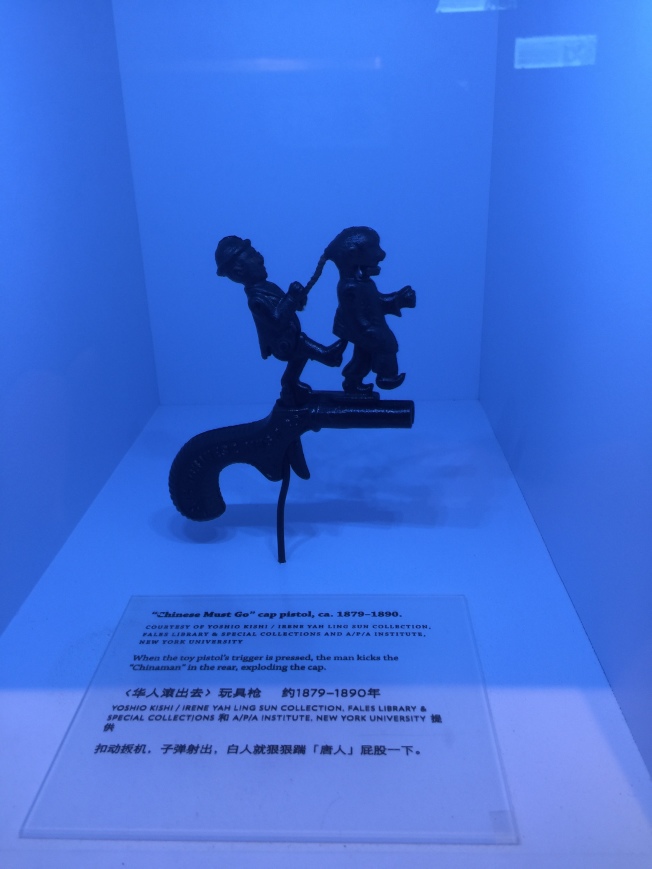

20世紀初期,在排華政策的推波助瀾下,許多辱華的宣傳品應運而生;就連玩具手槍也充滿對華人的羞辱和仇視。在許多漫畫中,華裔美國人的形象被醜化和歪曲。

實物展品有老式的火熨斗、19世紀的黃豆石磨、華工用的金礦秤、縫紉機、廚具等華人先輩賴於生存的工具。還有一個展區是模擬百年前華人開的雜貨店,所有展品是從全美各地搜集而來。

文化藝術類的有1911年出版的《英華類語》、1904年出版的唐人書信集《唐人眼中的我們》、還有傳統的剪紙藝術作品和各種海報,有些海報上也有辱華的形象。

展品中也有當時從中國帶到西方世界的絲綢、陶瓷、茶葉。還有褪色的商店招牌、洗衣板、手工刺繡布拖鞋,還有一台在當時可能算十分先進的手動機械燙衣機。

還有許多老照片,其中有發黃的全家照、華人移民在海關小屋裡接受移民官問話、在美華人參加集會遊行、百年前唐人街的街景照、中文學校高中生的鼓樂隊、還有參加慶祝遊行的華人等。展出的照片中,也介紹了眾多成功的華裔人士。

當我正要走出博物館,見到兩位年輕的教師,帶著一群小朋友前來參觀,其中有白人、黑人、亞裔、西語裔孩子,博物館專門安排一位解說員為他們導覽。欣見參觀美國華人博物館,能夠成為美國孩子受教育過程中的一項內容。

註:博物館周一閉館,平日開放時間為上午11時至下午6時;周四延長至晚9時。票價成人10元,長者、學生、2歲以上兒童5元,會員免費;每月第一個周四免費開放。詳情可上網:http://www.mocanyc.org/。