- 更可怕的病毒 [2020/01]

- 陈破空欠考虑 [2020/01]

- 策略与机遇 [2020/03]

- 乱世也要生存 [2019/11]

- 权本主义----手机 [2023/09]

- 麻雀虽小,五脏俱全 [2019/06]

- 习近平的选择 [2019/12]

- 范冰冰VS赵家人 [2018/10]

- 川普为何屡赞习近平? [2020/02]

- 中国芯 [2018/04]

- 介绍两位墙内学者 [2019/08]

- 张首晟的心结 [2018/12]

- 说绘画 [2020/10]

- 教育是这样腐败的 [2017/05]

- 谈谈郭文贵 [2017/05]

- 谈爱国 [2019/07]

- 还‘共产’吗? [2017/06]

- 换个角度看香港 [2019/08]

- 神秘的基尼系数 [2017/06]

- 公德与私德 [2018/07]

- 澳洲高校风云 [2017/08]

- 无法融入国际社会的中共 [2019/09]

- 统一的希望 [2018/05]

- 一个使美国矮小的政策 A Policy Making America Smaller [2019/03]

- 谈“母亲论” [2019/06]

- 世界新秩序 [2024/12]

- 核讹诈的杰作 [2022/02]

- 汉语是终极解决 [2025/10]

1920年钱玄同在“新青年”上这样写道:“中国文字,论其字形,则非拼音而为象形文字之末流,不便于识,不便于写;论其字义,则义意含糊,文法极不精密,论其在今日学问之应用,则新理新事物之名词,一无所有。”

由此拉开了中国人对语法的研究。但是经过本人的理解,英语的语法其实就是汉语的病句而已。很多学英语学糊涂的人,都忘记了汉语的表达。因此先说一下,什么是病句?

“眼前的一切使继敏回忆出许多过去的往事。”这是一个病句,因为“回忆”与“往事”双重表达。

“写作文切忌不要胡编乱造。”这里,“切忌”中已有“不要”的意思,因此,也是双重表达。

但是,当中国人遇到英语的时候,似乎失去了立场,把双重表达按照西方人的习惯说成是“逻辑”。比如,five books 前面已经说是5 了,难道读者都傻瓜还不知道,那是复数,还要用一个“s”再告诉你一遍吗?

由于一个“s”引起的麻烦还不止于此。如果我说1.25或0.25个苹果,是不是需要加s?按照语法,凡是数词大于一的时候,都要与s连用而数词小于一时就不能与s连用。不过还应该说明一点,如果一个数是负数那么就应该是:凡小于-1的数需要加s,凡大于-1的数要用单数。所以,应该说是绝对值小于一的数都用单数,而绝对值大于一的数用复数。这种规定使得人们在进行艰苦的数学运算时还得增加一个负担--时刻判别哪些是单数,哪些是复数?在科技文献中,人们找到了一条捷径,利用缩写来将单、复数结合成一体。比如用Kg,Km,Cm等(虽然在发音时还可能说成是kilograms、kilometers和

centimeters),这样至少在书写的时候就不用考虑单、复数的问题。

由于问题牵扯到正负号和绝对值,所以,一个小学生绝对弄不明白‘s’的用

法。这样就出现以下几个问题:1、既然已经告诉对方是大于一的数“五”了,是否还不相信对方能判断出它是一个大于一的数而再重复地说一下‘它’是复数?逻辑学中是否还应该增加一个‘双重表达律’?2、如果数词是3、6、7、1/3等你很容易知道它们是大于一还是小于一,从而能够决定是否用复数。可是有时,尤其在数学运算时,你要用的表达方式是log7.8+sin46,它可能是一个根本算不出来的数,而且在运算过程中是要被消掉的数,你应该怎么决定它所代表的名词是复数还是单数?有时,某个函数是一个在1的左右两边摆动的数值(1+(-1/2)n),你应该加s还是不加s?老师问学生:‘365天是几年?’应该用years还是用year?如果用years则违背了上述原则,如果用years则等于告诉了学生答案。英语一般遇到这种情况就打一个括号标明(单或复数),每次增加这样一道手续有必要吗?而所有的问题就来自当初那个希望减少发音种类的时代的人们将两个意思合并在一起。

另外一个问题是关于时态的。它也是一种双重叙述,或者说是‘病句’。我们一直举例,英语的pork是将两个意思(猪和肉)塞进一个符号形成的。它以增加记忆的代价来减少口部动作。动词时态的情况和它一样,不过这一次,人们将一个时间和一个动作塞进了一个词符。在句子:

You asked me this before.

中 ‘ed’ 和‘before’两处都表达了‘过去’的意思。其实你尽可以说:

You asked me.

或者

You ask me this before.

后面这两句都不会使你误会的。为什么拼音语言要找这个麻烦? Simeon Potter 在‘变化中的英语’Changing EnglishP123这样说:“我们的祖先不像我们那

样一分一秒地算计时间,他们认为,时间就分成两部分;过去或者非过去。将来时实际上就是非过去时中的一种。-- 在一种叫做Ewe的非洲黄金海岸的语言里,以及某些美洲语言中,同样的单词却可以代表‘昨天’,‘明天’和‘今天’”从这些例子中我们可以知道,‘时态’并不是语言中必不可少的成分。尤其是现在,如果你有一个表,或者手机,那么用‘时态’来描写时间就太不准确了,有时还造成上述的麻烦。人们更喜欢用准确的时间叙述方法:“12点15分,我们在车站见。”而科学研究就对时间要求得更加精确了,有时用千分之一秒来计算时间。我们怎么可能为每一个这样短的时间段设计一个不同的时态?

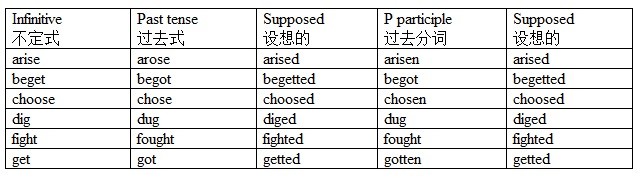

有些时候,在描写23世纪的幻想小说中,英语依然使用过去时,这岂不成了过去,未来不分?因此,我认为,时态的用处与复数‘s’的用处一样,就是当年为了在某种特定的场合节省发音次数而已。后人,尤其是语法学家们将它们强行推广到所有的情况。我的另一个证据就是:不规则动词的情况大致与非组义名词的情况一样,也是增加了记忆,节省了发音次数。在各词典的后面都列出了好几百个这样的不规则动词。这里选出了一些作为例证:

arisen 中的 ‘sen’和gotten中的‘ten’应该被看作是一次发音器官动作,

因为 ‘n’ 的发音凑巧和动作完成的口型一致。你不会发成 ‘se-n’或者 ‘te-n’。但是‘sed’和‘ted’就没有这个便利,所以应该划分成两次发音动作。但是,还是有少量的单词对于发音次数节省得不好,如keep没有变成keeped而是kept。在发音上仅仅能够看到[i:]变成[i]而已。

语法的另一个问题是主语和谓语所在的位置的问题,例如:I hit him.

‘我打他。’中,由于‘我’是主语,‘打’是谓语,‘他’是宾语。位置已经决定了它们到底是什么‘语’,为什么还要改变词形呢?比如,我们决对不会用him hit I.的,既然如此,改变词形就没有意义了。或者说,这也是一种双重表达的病句。除非下面情况发生:

Hit I him. Hit him I. I him hit. Him I hit. Him hit I.

否则改变主语和谓语的词形将没有任何意义。位置其实也是语言表达的一部

分,在以后,我们会讨论,阿拉伯数字将罗马数字淘汰的根本原因是前者合理地利用了位置,而后者没有。

除了复数形式与主谓宾的顺序外,时态也是一种双重表达。

从这个事实中,我们能够看到,自从上世纪三十年代以来,中国所有的语言学家都用双重标准对待语言。