- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

晚清著名外交家郭嵩焘,曾用12个字归纳晚清外交:

一味蠢,一味蛮,一味诈,一味怕。

因为愚蠢而行蛮,行蛮不成则使诈,使诈失败则跪地求和。

傲慢疏慵不失真,盡留老態待傳神。流傳萬代千齡後,定識人間有此人。世人欲殺定為才,迂拙頻遭反噬來。學問半通官半顯,一生懷抱幾曾開。

玉池老人自題

郭嵩焘(1818年4月11日—1891年7月18日),字伯琛,号筠仙,晚号玉池老人,湖南湘阴人,晚清政治家、军事家、外交家、改革家,湘军的创建者之一,也是中国首位驻外使节,曾任驻英国、法国公使。他与曾国藩、左宗棠都是儿女亲家 (儿子娶曾国藩四女;女儿嫁左宗棠侄子),但左宗棠逼迫郭嵩焘辞署理广东巡抚后与左宗棠不睦,至死没有原谅左宗棠。

道光二十七年(1847年)进士,选翰林院庶吉士,因丁忧回乡;后遇太平军攻打长沙,跟随曾国藩组建湘军,由军功授翰林院编修。还朝,入直上书房。

咸丰初年,任编修官;左宗棠当时在骆秉章幕府中名声显赫,咸丰帝于是透过他联系左宗棠出来任官,以击败太平军。

咸丰九年(1859年),英法联军攻打天津,其反对僧格林沁撤北塘备,意见不合,辞官还乡。

同治元年(1862年),应李鸿章邀请任苏松督粮道,后升两淮盐运使。

同治二年(1863年),署理广东巡抚;次年,太平天国南京被攻克,其上书陈述因镇压太平天国而临时设立之地方集资制度(厘金)的危害;后卷入毛鸿宾、瑞麟先后两任两广总督的官场摩擦,于同治六年(1866年)6月解任,再次归乡闲居。此前郭嵩焘大力举荐左宗棠,但左宗棠反连上四疏逼迫郭嵩焘下台,两人于此交情破裂。

光绪元年(1875年),授福建按察使,未上任,又入直总理各国事务衙门;期间发生马嘉理事件;他曾弹劾云南巡抚岑毓英失职;次年,授兵部侍郎,出使英国道歉,成为首任出使英国钦差大臣,副使为刘锡鸿。稍后郭嵩焘再兼出使法国钦差大臣。

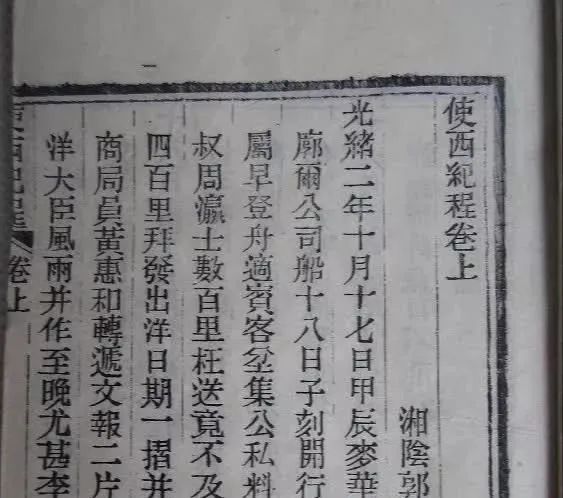

光绪二年十月十八日(1876年11月15日),自上海乘船赴欧;在驻英期间参观各地工厂学校和政府机构,其观念亦因此产生根本变化,发出“西洋政教、制造,无不出于学”的呼声;他把使英途中见闻写成《使西纪程》,向清政府大力介绍外国先进的管理概念和政治措施,称赞西洋政教制度,并对中国内政提出效仿的建议;但在该作寄回中国后,因希望由总理衙门刊印,导致保守派人士的仇视,要求将其撤职查办;翰林院编修何金寿参劾他“有二心于英国,想对英国称臣”等语,他因此被清廷申斥,书稿亦遭毁版;而后又遭到其副手刘锡鸿诬陷,于是因病请辞。

光绪四年(1878年)8月,清政府将郭召回,改派曾纪泽接任;次年5月5日,他乘船抵达长沙;由于湘阴发生守旧排外风潮,他被污蔑为“勾通洋人”,遭到不明真相的百姓和乡绅帖大字报侮辱。

郭嵩焘赋闲期间曾在湖南主讲城南书院,开设禁烟会,宣传禁止鸦片。

生前曾筹备成立船厂,未能实现。

郭嵩焘病逝后,李鸿章奏请将其事迹宣付史馆立传,但清廷以其“出使外洋,所著书籍,颇滋物议”为由,不准其奏。

走出“天朝上国“的优越感,不惧被骂成“汉奸”

1840年的鸦片战争时,二十多岁的郭嵩焘正好在杭州,亲眼目睹了大清被英军的坚船利炮摧枯拉朽般地击败,对英国人一番研究后,他得出了一个结论:这些人很优秀、很文明,很值得中国好好学习!

而此时其他士大夫还认为那是一帮禽兽般的蛮夷,甚至林则徐也认为英国人的腿都不能打弯。

随后,郭嵩焘终于通过科考步入了仕途。此时太平天国运动却风起云涌开始了,郭嵩焘四处动员,劝曾国藩、左宗棠等人出山,创办湘军。自己也时而带兵打仗,时而筹集粮饷。他受曾国藩之托到江浙一带筹饷,来到上海,再次零距离接触了外国人。

那时的上海在郭嵩焘眼中是前所未见的“世外桃源”。英国人已在这定居多年,道路是“雄敞可观“,洋房高大明亮,当他来到雄伟而不失温馨的法使馆和英使馆内,看的是四周围干净的玻璃窗棂,感受的却是近代西方文明,他感叹地说:“细致精妙,非中国所能为也“。

接触到的外国人,他也由衷地感觉舒服。英国领事一见到他,先脱帽致意,然后握手问好。一位姓Smith的年轻人会说汉语,带他参观了舰艇,详细讲解,全程微笑,举止优雅。

他从未见过这么有礼貌的人,与使馆内服役的“大声喧哗、状貌狞异、气焰嚣张“的中国人,形成了对比。

郭嵩焘还喝了葡萄酒,觉得“酒味甘浓“;吃了黄油面包,觉得“甜腻可口“。这一圈下来,他不仅看到外国的坚船利炮,还看到了职分有别,秩序井然,更看到了背后的人文教养。总之一个字,赞赞赞!

这与当时其他的中国人形成鲜明对比,他们还停留在“天朝上国“的优越感中,鄙视外国人,更不愿意了解外国人,说他们是野兽蛮夷。

郭嵩焘这样外国人点赞打call,无疑是逆天,会被臭骂成汉奸。

其弟郭崑焘为湖北布政使,兄弟均为知名大吏

他的弟弟就说他“心直口快,往往面责之处,直与人以难堪。” 李鸿章说他“嫉恶太深,立言太快。”他自己也说,“别人都不敢谈洋务,而我偏要谈,即便全天下的人讥讽我,谩骂我,我仍然要谈。因为中国要走向对外开放,这是历史所趋!”(至于谤讥遍于士大夫,汹汹然不可向逊,鄙人之谈如故)

和平且成功地解决中外争端,他在中国是第一人

1860年,郭嵩焘被调往中央,受到咸丰皇帝器重,成为天子重臣。此时,第二次鸦片战争爆发,郭嵩焘被派去和僧格林沁一起协防天津。僧格林沁是蒙古贵族,也是一名悍将,对待来犯的英法联军,僧的绝技就是一个“杀“字。

但郭嵩焘不同意。他认为英法已不是过去抢东西的蛮夷了,他们来华的目的是通商,所以中国也应该通过谈判,与西方建立商贸关系,发展经济。战争是解决不了问题的。

郭嵩焘的观点与僧王的相矛盾,再加上郭清正廉洁,不在军营中贪污腐败、拉帮结派,受到上下的反感和排挤。

于是,他回到湖南老家,读书种地了。

两年后,经李鸿章邀请,郭嵩焘再次出任苏松粮储道,第二年出任署理广东巡抚,就是代理广东省长,成为了独当一面的地方大员。

在广东人处理对外关系时,郭嵩焘干了一件前所未有的事,引用国际法,将逃亡香港(专题)的太平军首领从英国的控制下引渡回来。他还照会英国当局截留被拐骗到海外的中国人,阻止了英国人擅自在海南开矿。

援引国际法,和平且成功地解决中外争端,他在中国是第一人。

用谈判代替战争,和平处理外交事务,是他的对外方针。

跳出“师夷长技以制夷”的怪圈,看到更深一层的东西

1875年,发生了马嘉理案事件。英国要求派大员去英国赔礼道歉,并派驻公使。朝廷想到了懂洋务的郭嵩焘。那时去英国出差不是一件光彩的事,会被骂成汉奸。

他的家乡人做出了更偏激的行为,焚烧了郭嵩焘修建的上林寺,还扬言要砸烂郭嵩焘的家。

年已60岁的郭嵩焘奔赴两万里来到了英国。到英国之后,他了解那里的政治经济文化如何运转,他参加议会的辩论,观看歌剧演出,还让自己夫人在家里开party邀请各界名流,甚至尝试学习英文。

郭嵩焘抵达英国伦敦后不久,于1877年10月16日应英国工厂主的邀请,访问了在伦敦附近的电气厂。在参观过程中,英国工厂主特意请郭嵩焘参观刚刚发明不久的电话。这是他首次,也是中国人第一次接触到电话。电话安装在相隔数十丈的上下楼内,郭嵩焘让随从张德彝到楼下去接听,自己在楼上与其通话。郭问‘听闻乎?’张答到‘听闻。’郭又问‘你知觉乎?’张应曰‘知觉。’郭又说‘请数数目字。’张依言而数曰‘一、二、三、四、五、六、七。’郭嵩焘在日记中写道:“其语言多者亦多不能明,惟此数者分明。”由此可见,这次通话的效果并不尽如人意。

他在外国人面前不卑不亢,完全按照国际法处理外交事宜,得到了英国上下的一致好评。

更加难得的是,他跳出了“师夷长技以制夷”的怪圈,意识到在西洋所谓的长技——坚船和利炮——的背后,有更深一层的东西,“西洋政教、制造,无一不出于学!” 郭嵩焘在访问牛津大学的时候,意识到英国文明背后的学术原动力,“此邦术事愈出愈奇,而一意学问思辨得之!”

郭嵩焘拿着小本本记下所见所闻,所思所想,写成了《使西纪程》,拿到国内出版。一经问世,全国哗然,郭嵩焘又一次被骂成汉奸。

原因很简单,就是因为他在明目张胆地夸英国。从鸦片战争到此时,三十年过去了,大多数中国人还是接受不了这种事实,沉迷于天朝上国的优越感中。

副使刘锡鸿趁机拉拢国内保守派一起弹劾郭嵩焘:

其一是参观洋人炮台,因为天冷郭嵩焘披了洋人衣服,他认为冻死也不能穿洋人衣服;

其一是郭嵩焘见巴西国主时,竟然起立,有失堂堂天朝的脸面;

其一是去音乐厅,仿效洋人拿音乐单,有失体统。

终于郭嵩焘主动辞官回乡,再也未出山。

他虽然对社会悲观,但对自己还是充满了自信,临死前写了一首诗说“流传百代千龄后,定识人间有此人“,他还是坚信自己还是领先于时代,后人定会了解。

1891年,郭嵩焘在长沙逝世,享年73岁。

好友李鸿章上书朝廷,请为他立传,并赐谥号。朝廷说:

“郭嵩焘出使西洋,所著的书籍,颇受外界争议,所以不为其追赠谥号。”

如今,一百多年过去了,我们回首大清的溃败,正是应了郭嵩焘的那十二个字:一味蠢,一味蛮,一味诈,一味怕。

▲郭嵩焘(1818年4月11日-1891年7月18日)

著述

《礼记质疑:49卷》,思贤讲舍,1890

《使西纪程》:对欧洲的政治、经济、社会、教学,作了详细的记录,并倡言清政府效仿实施。

《养知书屋文集》

《郭嵩焘日记》,北京:人民出版社,1981-1983。

《郭嵩焘奏稿》,杨坚 校补,长沙:岳麓书社,1983。

《使西纪程:郭嵩焘集》,陆玉林 选注,沈阳:辽宁人民出版社,1994。