- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

艺术方面,道周书法妙绝,清初宋荦说:“石斋先生楷法尤精,所谓意气密丽,如飞鸿舞鹤,令人叫绝。”(《漫堂书画跋》)道周亦能绘画,徐霞客评他“字画为馆阁第一,文章为国朝第一,人品为海内第一,其学问直接周、孔,为古今第一”。

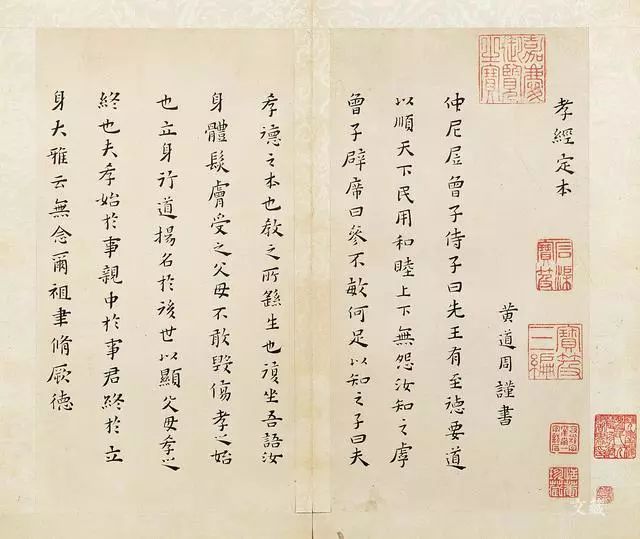

黄道周的楷书,如《孝经卷》、《张溥墓志铭》,字体方整近扁,笔法健劲,风格古拙质朴,十分类似钟繇楷法。不同处是,钟书于古拙中显得浑厚,黄书则见清健,可以看到其受王羲之楷法的影响。

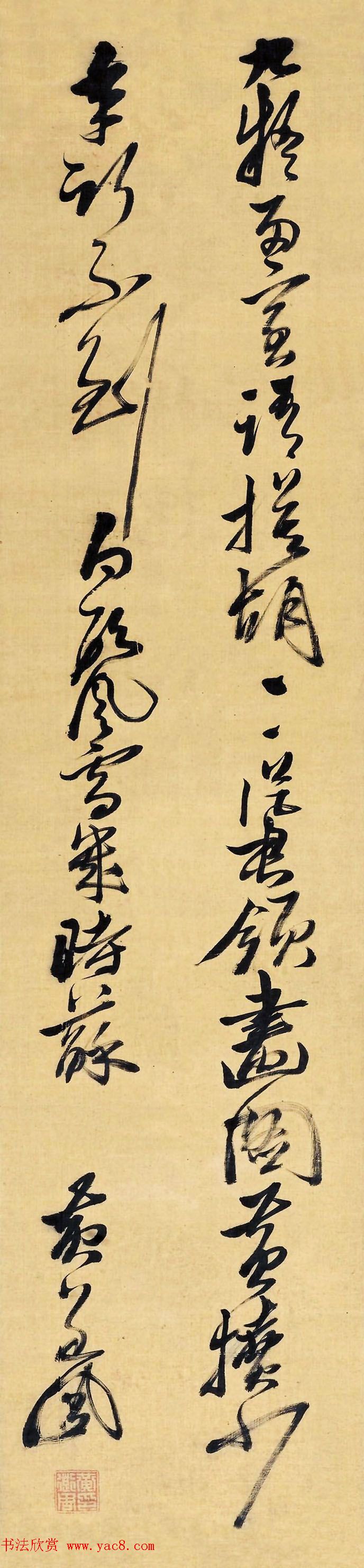

从黄道周书论中,反映出他对魏晋书法是比较倾心的,尤其对钟繇、索靖等具有古朴书风的书法更为欣赏,而对其当代书法,如董其昌的书法,则并非如此。明代黃道周行書《九疑七言詩》,尺寸 170×41.6cm,嘉德2011春拍,成交價322萬元。

釋文:九疑□□語模糊,一一從君領畫圖。黃撓少年行不到,白頭風雪幾時蘇。黃道周。

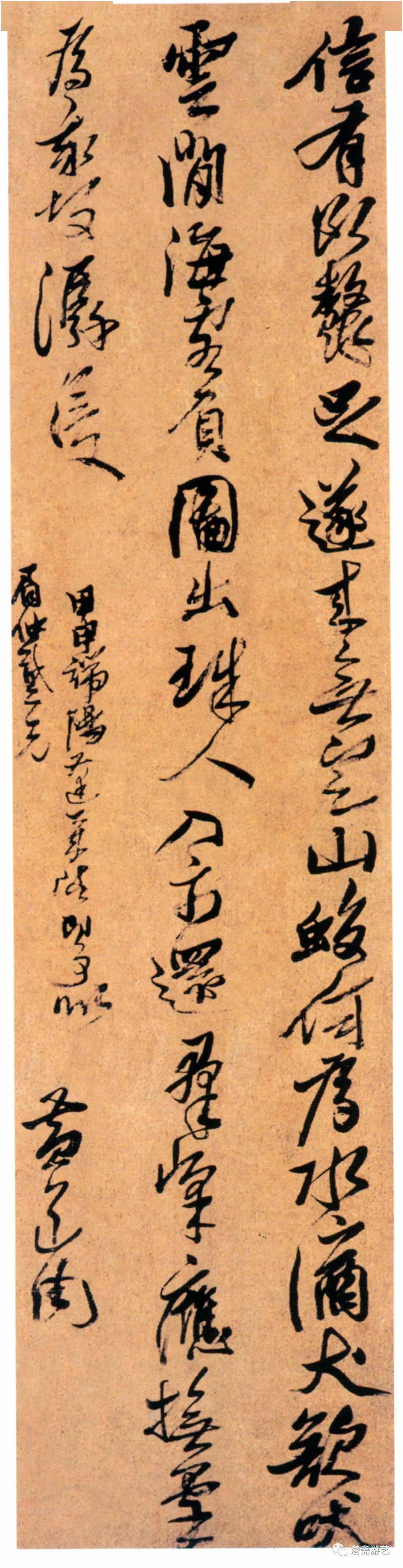

黃道周《贈眉仲戴蓬萊即事詩軸》絹本行書 192.5×49.5cm 崇禎十七年(1644)北京故宮博物院藏

釋文:信有斷鰲足,遂來無定山。蛟何為水氵裔,犬欲吠雲間。海客負圖出,珠人入示還。群峰應撫掌,為我故潺湲。甲申端陽蓬萊賦即事似眉仲戴兄。黃道周。

天启二年(1622年)进士,与倪元璐、王铎同年。改翰林院庶吉士,授编修,为经筵展书官,因丁忧去职。

崇祯初复官编修。崇祯三年(1630年),任右中允。八月,钱龙锡以袁崇焕事下狱,廷臣无敢讼冤者。黄道周与钱龙锡素无私交,却激于义愤,上疏称:“今杀累辅,徒有损于国”,认为钱龙锡不宜坐死罪。崇祯帝不悦,以忤旨之罪把黄道周降级外调,又碍于舆论,乃释放钱龙锡,改戍浙江定海。

崇祯十一年(1638年),杨嗣昌、陈新甲、方一藻皆有家丧,崇祯帝依旧“夺情”起用。黄道周对此连上三疏,指责此三人不忠不孝。道周又因指斥大臣杨嗣昌等私下妄自议和,七月初五日崇祯帝在平台召开御前会议,要杨嗣昌与黄道周当场辩论,黄道周雄辩滔滔,“与嗣昌争辩上前,犯颜谏争,不少退,观者莫不战栗。”崇祯怒不可遏,斥责他:“一生学问只办得一张佞口。”道周被连贬六级,谪江西布政司知事。遂辞官,于邺山讲堂开坛讲学。

崇祯十三年(1640年),江西巡抚解学龙以“忠孝”为由,向朝廷举荐黄道周,认为他“可任辅导”。崇祯大怒,下令将二人入狱,以“伪学欺世”之罪重治,户部主事叶廷秀、监生涂仲吉等力救,也被逮入狱,后周延儒曰:“张溥、黄道周,皆有些偏,只是会读书,所以人人惜他。”帝沉默不语。改廷杖八十,充军广西。崇祯十四年(1641年),杨嗣昌病死。崇祯想起黄道周的“清操力学,尚策励”,赦其罪,并复官。道周告病回家,专心著书。

明亡后,任南明礼部尚书,“严冷方刚,不偕流俗”,杨廷麟曾力荐他充讲官兼直经筵。弘光帝亡后,至福建福州。隆武帝封武英殿大学士兼吏部尚书、兵部尚书。但兵权由郑芝龙掌握,时清廷颁布剃发令,江南人民求救于南明隆武朝廷,芝龙养兵自重,不发一兵一卒。黄道周只得返乡筹兵筹粮。

隆武元年(1645年),九月十九日道周募众数千人,马仅十馀匹,另有一月粮,出仙霞关,与清兵抗击。施琅曾一度与他前往,不久却径自返回福建。夫人蔡氏叹道:“道周死得其所了!”十月初抵达广信(今上饶),募得三个月兵粮,分兵三路,向清兵发起进攻,一路向西攻抚州(今临川),另两路北上分攻婺源、休宁,不久三路皆败。十二月六日,黄道周率队向婺源出发,至童家坊,得知乐平已陷,二十四日,抵明堂里时遇伏,参将高万容逃去,于是全军崩溃。黄道周与四门生蔡春溶、赵士超、赖继谨、毛至洁冲锋在前,终因兵弱,五人被徽州守将张天禄俘获。

道周俘后,至金陵狱中,狱中吟咏如故,清廷派明旧臣洪承畴劝降,黄道周写下这样一副对联:“史笔流芳,虽未成名终可法;洪恩浩荡,不思报国反成仇。”将殉难的史可法与洪承畴对比。承畴颇愧,上疏请求免除道周死刑,清廷不准。后绝食十二日,期间其妻蔡氏来信:“忠臣有国无家,勿内顾”。

隆武二年(1646年),三月五日就义,临刑前,盥洗更衣,取得纸墨,画一幅长松怪石赠人,还给家人留下了遗言:“蹈仁不死,履险若夷;有陨自天,舍命不渝”。至东华门刑场上,向南方再拜,道周撕裂衣服,咬破手指,有血书遗家人:“纲常万古,节义千秋;天地知我,家人无忧。”最后头已断而身“兀立不仆”,其门人蔡春溶、赖继谨、赵士超和毛至洁同日被害,人称“黄门四君子”。

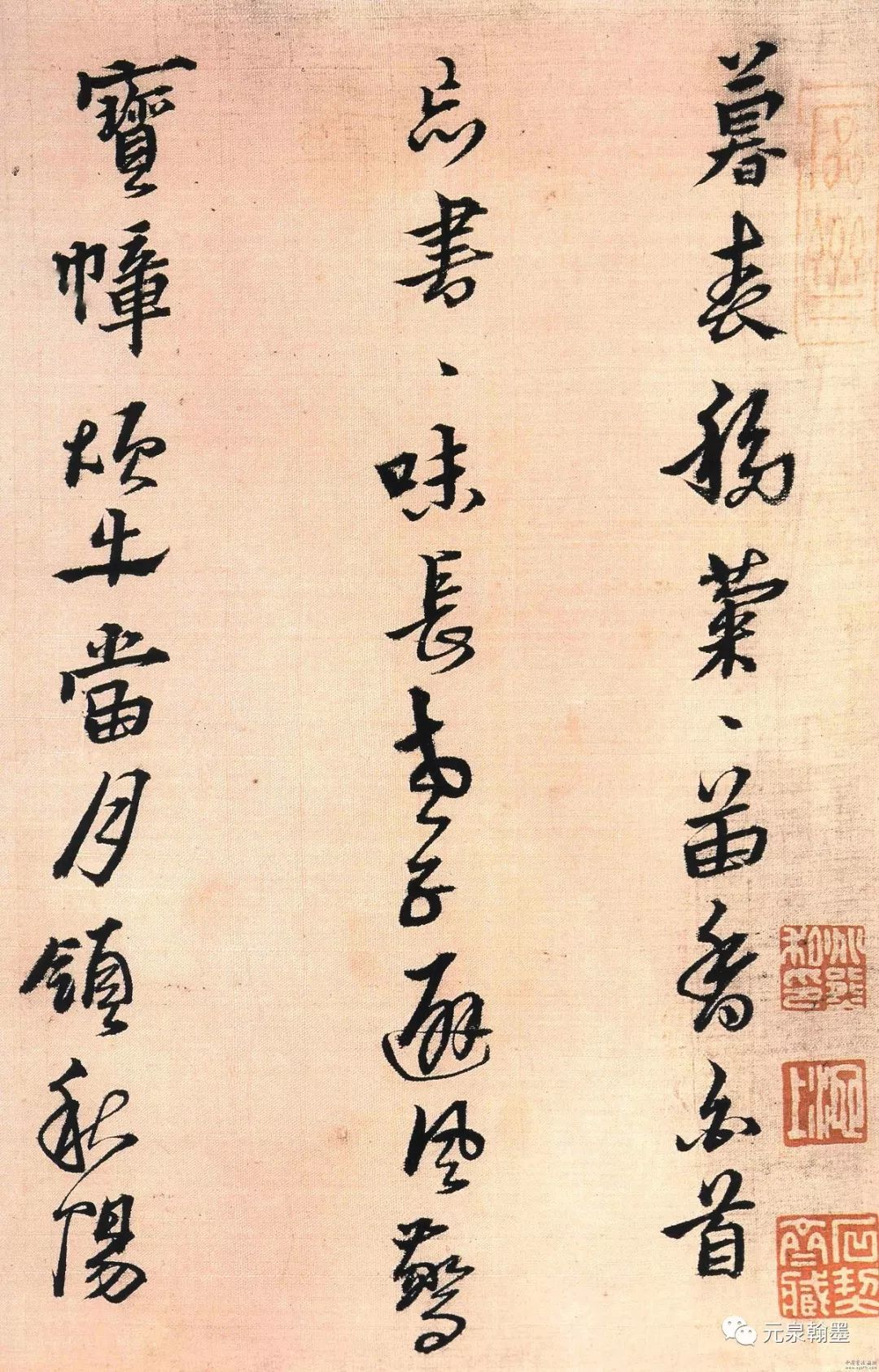

高台宜晚照,轻舸合低桥。

茗贵田应少,斋多酒不消。

虚名生巳满,苦债久相饶。

但忆浮家外,峯峯负老樵。

黄道周《赠倪献汝叔侄》

评价

书画

黄道周的诗文书画,均被后世视为高风亮节的象征。他所画的松石,尤其著名。

黄道周,是明朝末年的儒学大师,是一位文人,一位顶级文人。到过山东曲阜孔庙的人,或许知道孔夫子的著名弟子和后世孔学俊杰中,有 172人被树为楷模,分为“四配”“十二哲”“七十九先贤”“七十七先儒”,黄道周榜上有名,为“七十七先儒”之一。

黄道周学识渊博,无所不涉猎,又各有精见,黄宗羲称他的学问“如武库无所不备,尤邃于《易》”。他的《易象正义》当年吸引着许多粉丝,后世又影响了很多人。具体一点说,黄道周是宋明理学的代表人物之一,当时“有创见”的象数派三大家,他算一家,即来知德、方以智和他黄周道。那时候,理学程朱派的末流,主要表现为两个方面:一是白首穷经而不付诸实用;二是唯经、唯注脚是从,而无自己的见解。陆象山王阳明派的心学,在明朝曾经十分昌显,而到了明末这个时候也已成末流,原本“家国情怀也始终在心”的那种“心外无物”,已蜕变为“以心性世事为空无而不关心国家大事”,那种“知行合一”品格也已蜕变为“以禅悟为格物而不去做实事”。在这样一片萎靡不振的“末世”文化氛围中,黄道周想“中兴理学”,“要放进心去做学问,还要使所做学问让人放心”。他提出了“天命为理,气数为数”的命题,不同意朱熹划分“天地之性和气质之性”的观点,坚持说:“气有清浊,质有敏锐,自是气质,不关性上事。”然后很固执、很认真也很纯粹地指出:“任何人都不能生而知之,都是学而知之、习而知之,通过格物就能知理。”要致力于不断学习,提升自己的能力与品格。这一思想上承朱熹学说,又有所创新,是对“末世理学”“末世心学”的有力纠偏。在当时,它实际上给晚明理学带来了一缕新鲜空气,减缓了晚明理学走向衰颓的步伐。

黄道周毕生精力,主要用于学术研究和授业讲学,他之所以被视为明末大儒,除了他的学术观点外,还因为他的学术影响。一方面,他的学生和弟子多达 400 多人,主要分布在东南地区的闽浙赣苏皖一带,直接促进了区域性理学风气形成与文化繁荣;另一方面,他的学术思想深刻影响着一些弟子,并在一定程度上影响了后代学者。明清之际“实学”的杰出代表人物之一,被称为“中国百科全书派大哲学家”的方以智,正是研究黄道周《易象正义》而学从“易学”的,其后,由方以智引领和形成的“桐城理学风气与传统”深刻影响了中国文化。在黄道周的家乡闽南也有一种说法:“石斋为明代闽学之殿将。”特别是清代闽南地区治学风气兴盛,科举人数增多,“其功当在石斋之学的影响”。黄道周书画尤其影响深远,他在世时,书画已极受推崇,人们争先藏为“绝世墨宝”,在当朝已经“求一字为荣,积数十年不可得”。到了清朝,各路鉴赏家争先评说,大有如今“炒作”之势,只是比起现今的“炒作”多了些纯粹与高贵。

在这些“炒作”评述中,大书家何绍基所见,最为精到:“有明书势,石斋以学,鸿宝以才,出古人绵蕞之外,非文、董、邢、唐诸家斤斤抚古者可比……惟忠端书法,根据晋人,兼涉北朝,刚劲之中,自成精熟,迥非文、董辈所敢望。”应该说,文徵明、董其昌、唐寅等,已经是世所共知、百代传名的大艺术家,但黄道周还超拔于其上,难怪近代沈曾植、潘天寿、来楚生、沙孟海等大书家,皆潜心研究道周书法,深得其精神而卓然成大家。

与黄道周同时代的大旅游家徐霞客这样评价他:“字画为馆阁第一,文章为国朝第一,人品为海内第一,其学问直接周、孔,为古今第一。”这是对黄道周作为纯粹文人的一种高度肯定。清代乾隆年间,巡抚潘思渠曾在黄道周读书的地方立了石坊,额书“高山仰止”,对联:“仰止高山已表儒林首出,朔游学海群推道岸先生。”这是当时的“官方鉴定”了。而后世对黄道周有着许许多多的“民间口碑”,其书法“漳浦体”倍受追捧,将百代流芳!

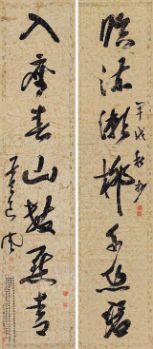

黄道周草书《临流入座》七言联

天启二年(1622)中了进士以后,黄道周曾经留下一首诗:“教读犹如水上萍,寄人篱下度春秋。不饥不饱清闲客,无枷无锁自在囚。宽则东君嫌怠惰,严与弟子结冤仇。幸得今朝得黄榜,洗却当初一脸羞。”他兴高采烈,渴望从此“不寄人篱下”,“有所作为”。然而,事实上正是“黄榜得中”让他的人生更加漂泊无奈,更多地“蒙羞”。他毕竟是个纯粹的文人,对风云变幻莫测的政坛“不耐受”也在情理中。他耿直敢言,为当时著名的“长安五谏”之一,就因为几次上疏奏事为倒霉的大臣求情,自己也跟着倒霉,屡调屡降,其中有几年还被斥之为民。崇祯十一年(1638),他与人一道弹劾大学士杨嗣昌,当面顶撞皇帝,被连贬六级赶出京城,到江西按察司当个小吏。两年以后,江西巡抚解学龙在考核所部官员时,十分看得起黄道周,在皇帝面前大说黄道周的好话。崇祯皇帝听了很不高兴,认为这是串通好的来诓骗皇帝,便是“以党邪乱政”。当即削了解学龙的官籍,并把黄道周逮进刑部要求处死。幸好,刑部尚书争辩说只有封疆或贪酷大臣才能以党邪乱政论死,以言论得罪,最多只能判处充军。案子也就被搁置下来,一审就是两年,最后判处黄道周永戍广西。还没走到广西,特赦复官圣旨又下达。但是,黄道周已经心灰意冷了,一获赦免,便告老还乡,一心做一个纯粹的文人,在龙海邺侯山背山临江盖了一座邺山讲堂,开坛讲学。此时,他 58 岁,已是公认的儒林领袖、一代宗师,家国情怀也就酿成心里的块垒,积郁其中。

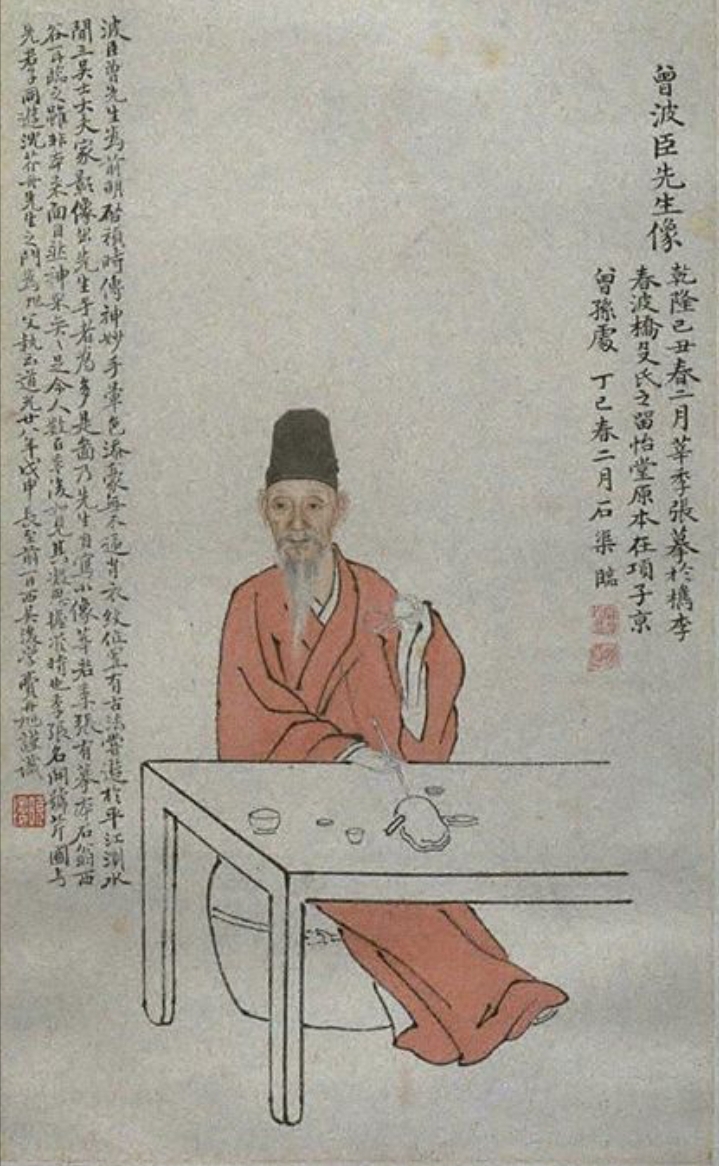

曾鲸绘《黄道周像》

曾鲸绘《黄道周像》

嘉靖四十三年(1564年)出生,曾居南京,擅画人像,曾为董其昌、陈继儒、项子京、葛一龙、王时敏、张卿子、黄道周等名士画肖像,俨然若生。曾鲸绘画风格注重墨骨,绝无添加累赘之物,吴修称其“犹有宋人浑穆之意”,并吸取西洋的绘画技法,讲究明暗,称“如镜取影,妙得神情。其傅色淹润,点睛生动,虽在楮素,盼睐嚬笑,咄咄逼真。”日人大村西崖说:“曾波臣乃折衷其法(西法),而作肖像,所谓江南派写照也。”其画法曾风行一时,“挟技以游四方,累致千金”,弟子满天下,如金榖生、王弘卿、张玉珂、顾云仍、廖君可、沈尔调、顾宗汉、张子游等,时人称“波臣派”。