- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

〔附译〕米塞诗二首 |

原标题:踏寻北京红色印记 | 从中法大学走上救国兴国之路

东城区东皇城根北街甲20号是北京中法大学旧址。这所只开办了30年的大学,却在留法勤工俭学运动中留下了波澜壮阔的篇章,并一度成为中国共产党早期活动的据点。它培养出一批具有爱国主义情感和进步思想的学生,其中很多人成为新中国成立初期文化、教育界的领军人物。

在勤工俭学运动中应运而生

眼前的北京中法大学本部旧址,是一处西式结构、中式瓦顶的中西合璧建筑。置身这处位于原皇城东墙旧址上的昔日校舍,回望它30年办学历史,不禁心生敬意。

北京中法大学旧址。刘岳/摄

中法大学的创办源于20世纪初的留法勤工俭学运动。那时候,国内一批有志青年远涉重洋,在法国一边做工,一边读书,希望以这种方式掌握欧洲先进的科学技术和文化知识,归国后用实业救国、教育救国、科学救国的办法使中国富强起来。

北京中法大学学生在碧云寺云容水态前合影

把法国先进的教育制度引进中国,培养出高水平科技、文化人才,也是李石曾、蔡元培的理想。对他们而言,创办一所正规的、培养知识精英的大学,是把这个理想变成现实的路径。

1918年底第一次世界大战结束后,李石曾、蔡元培等人号召和动员中法两国人士,利用法国退还的庚子赔款创建了中法大学。拟议中的这所大学由北京中法大学、广东中法大学(后来并未成立)和海外中法大学三部分组成,分别由国立北京大学、广东大学和法国里昂大学负责筹备。1920年,北京中法大学在西山碧云寺法文预备学校的基础上成立。学校首任校长为蔡元培。

可以说,留法勤工俭学运动为中法大学的建立提供了非常有利的大环境,如果没有留法勤工俭学运动,就不会有中法大学的诞生,而中法大学成立后,也推动了留法勤工俭学运动的发展。

校内建立中国共产党秘密支部

1922年,中共西山支部建立。1923年,中共中法大学支部也建立起来,陈毅等人是这个秘密支部的党员。

曾在法国勤工俭学的陈毅,于1923年秋季进入北京中法大学学习。入学后不久,经颜昌颐、肖振声介绍,他由中国社会主义青年团团员转为中国共产党正式党员。1924年七八月间,经组织批准,他担任了北京中法大学党支部书记一职。这是陈毅在党内担任的第一个职务。

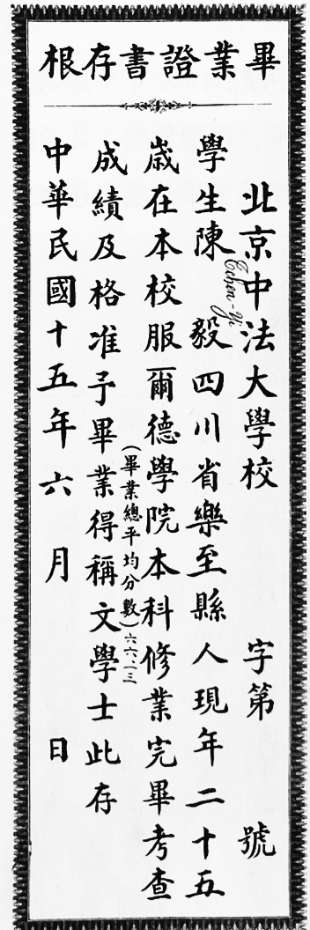

陈毅毕业证书存根

此时,中国共产党成立三年,已从建党之初的50余名党员增长了十几倍。此时,北京中法大学也已成为中国共产党早期的活动据点。

北京中法大学党支部建立之初,支部成员最重要的工作是开展统一战线工作,宣传群众,发动群众。身为党支部书记的陈毅经常召集和主持党支部会议,及时传达中共北京区委兼地委的指示,认真总结党支部在校内和附近农村的工作,并向中共北京区委兼地委汇报工作情况。

用文学唤醒青年斗争觉悟

从上世纪20年代起,北京中法大学学生中就出现优秀的文学青年,他们在党的领导和教育下,坚持用马克思列宁主义观点倡导革命文学。陈毅便是典型代表。

在《给罗生特同志的信》中,陈毅这样写道:“这时期,我仍然没有放弃对于文学的爱好。我从事翻译法国的文学作品,也另用笔名写了许多诗歌和小说。我企图用马列主义的观点来影响中国的文学。”

北京中法大学物理第二实验室

陈毅的许多杂感与评论文章,旗帜鲜明,泼辣犀利。在《文学家你走哪一条路——劳动文艺的重要观点》一文中,他辛辣地讽刺寄生于资产阶级、博取太太小姐们欢心、垂涎于娇妻美妾朱楼洞府的文学家,称他们是取媚权贵、倚门卖笑、为虎作伥的“文娇”。他大声疾呼:文学家们,你们不要徘徊歧路,快服从大多数,替群众作工。

陈毅主张文学应当宣传革命思想。在《〈失掉了的孩子〉译后记》中,他写道:“资本家们,权力阶级们,利用自己的财力——抢来的赃品,穷人的血汗——来压迫穷人们,穷人们当然要起来收回权利。在这种使天下为公的目的之下,无论何种手段都可以采取。”

陈毅还在《燕风》半月刊、《小说月报》、《晨报》副刊等报刊上发表了小说《她》《归来的儿子》《十年的升沉》《西山埋葬》《生日》等作品,反映了旧中国青年的遭遇,启迪青年觉悟,唤醒青年起来进行革命斗争。

为孙中山先生迎丧守灵

1925年3月12日,孙中山先生在北京病逝。北京中法大学为孙中山举行迎丧会,学生们到碧云寺迎丧,并参加了守灵。

陈毅以“曲秋”为笔名,写了一篇题为《西山埋葬》的散文。他热烈赞颂孙中山:在西山就读期间,一间四壁的小屋,“像一具棺材”,“万幸,西山的道路近数日重光了。民族空前的英雄的遗骸,决定到西山来寄殡。”

1925年4月2日孙中山先生灵柩移往碧云寺,中法大学学生在迎丧会上的合影

然而,孙中山尸骨未寒,国民党右派就背叛孙中山“联俄、联共、扶助农工”三大政策,北京中法大学的进步学生们对此义愤填膺。在斗争实践中,他们认识到,直接受帝国主义宰割的工人和农民才是革命主力军。7月28日,陈毅在《京报》副刊发表题为《谁是救国的主力军》的文章,大声疾呼:“工人农民们,才是我们救国的主力军,有智识的爱国之士,与其在都市上出特刊开大会,不如放身归田,或者投身工厂,去从事组织工农,这才是我们成功的捷径,这才是我们永远的办法。”这种坚决的斗争态度,是对国民党右派倒行逆施行为的有力反击,也是在当时形势下对于中国革命依靠对象问题的颇有见地的思考。

进步青年走上革命道路

1925年秋季,因交通不够便利,北京中法大学文科从西山碧云寺迁至东皇城根39号(现为东皇城根北街甲20号),成立服尔德学院(以法国著名文学家伏尔泰名字命名,当时译为服尔德)。此后,北京中法大学正式得到教育部认可,除大学部外,还设有4所中学和3所小学。

此时,北京中法大学校长已由李麟玉担任,他的思想比较进步,为学生们参加革命活动提供了方便。在党组织的领导下,北京中法大学的学生们参加了北京各大、中学校学生的反帝爱国斗争。

其实,北京中法大学在北京各大学校中是最不成规模的,学生人数少,机构也比较松散,甚至连一个统一的宿舍和伙食单位都没有。但是,由于党组织和党员的组织作用发挥得好,每次示威游行,北京中法大学的学生都表现出强大的力量。一次,学生游行队伍与警察发生冲突,北京中法大学的学生们奋勇冲击,使游行队伍突破了警察设立的警戒线。

在北京中法大学学习期间,陈毅参与了北京医学院“改校运动”的罢课斗争,支持了女子师范大学反对校长杨荫榆的斗争,又帮助清华大学杜钢百、谭祖尧等人组织了“四川革命青年社”和“革命新军社”等团体。他还组织和领导了支援五卅运动、争取关税自主斗争、反对段祺瑞大示威运动。1925年底,陈毅从北京中法大学毕业,当初怀揣文学梦的他从此正式走上革命家的道路,在漫漫征程中写下了更为壮烈的革命诗篇。

一批英才投身新中国建设

于1921年成立的里昂中法大学,是中法大学的重要组成部分,也是中国近现代首座海外大学。早先,里昂中法大学曾被叫作“北京中法大学海外部”,实际上,更为确切的叫法应该是“北京中法大学的姊妹校”。

里昂中法大学的学制为4年,招考录取的学生先在国内接受两年大学教育,再前往法国继续后两年的学习,但实际上,根据学生所选学科和攻读文凭的不同,在法学习时间为3至7年不等。

里昂中法大学的创办,从某种角度上可以理解为蔡元培、李石曾等中国留法勤工俭学运动的发起者,在看到战后形势并考虑到当时留法勤工俭学生的实际情况后,面向更高目标的一次教育救国理念的实践。事实证明,这所大学为新中国建设培养出了一批英才。

里昂中法大学大门旧址

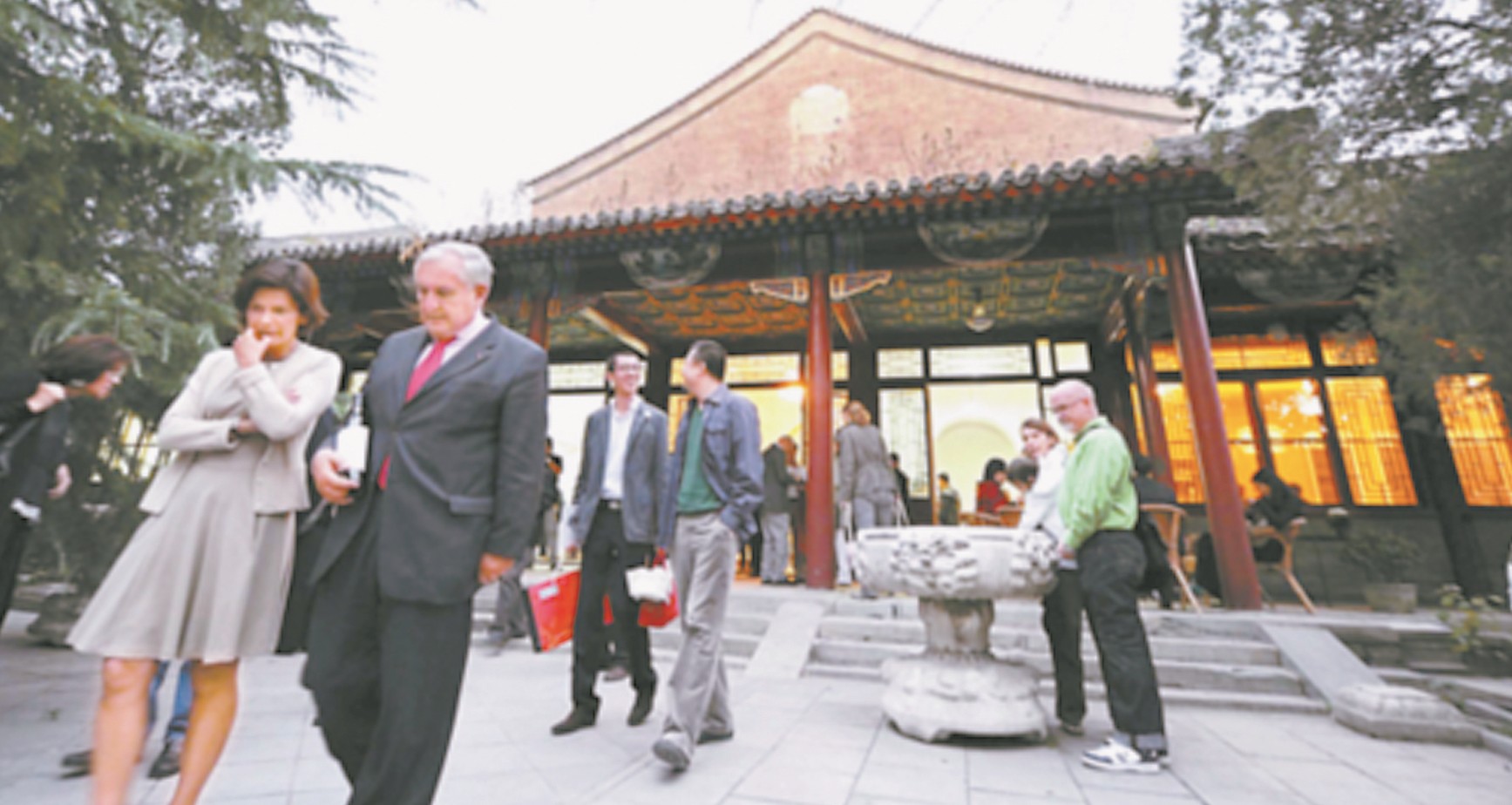

2012年3月27日《北京日报》11版报道,北京中法大学本部旧址经过改造重装亮相,成为尚八(北京)文化集团经营的艺术机构“艺术8”所在地。

2011年,“艺术8”中心在北京中法大学本部旧址揭幕。李继辉/摄

我国著名学者、画家常书鸿就是里昂中法大学的学生。他学成归国后,创建了“敦煌艺术研究所”,并展开对敦煌艺术的初级保护等一系列工作,为今天的敦煌研究院及美术研究所在中国乃至在世界都是技艺超群、成果显赫并占领先地位奠定了基础。常书鸿也因此获得“敦煌守护神”的美誉。

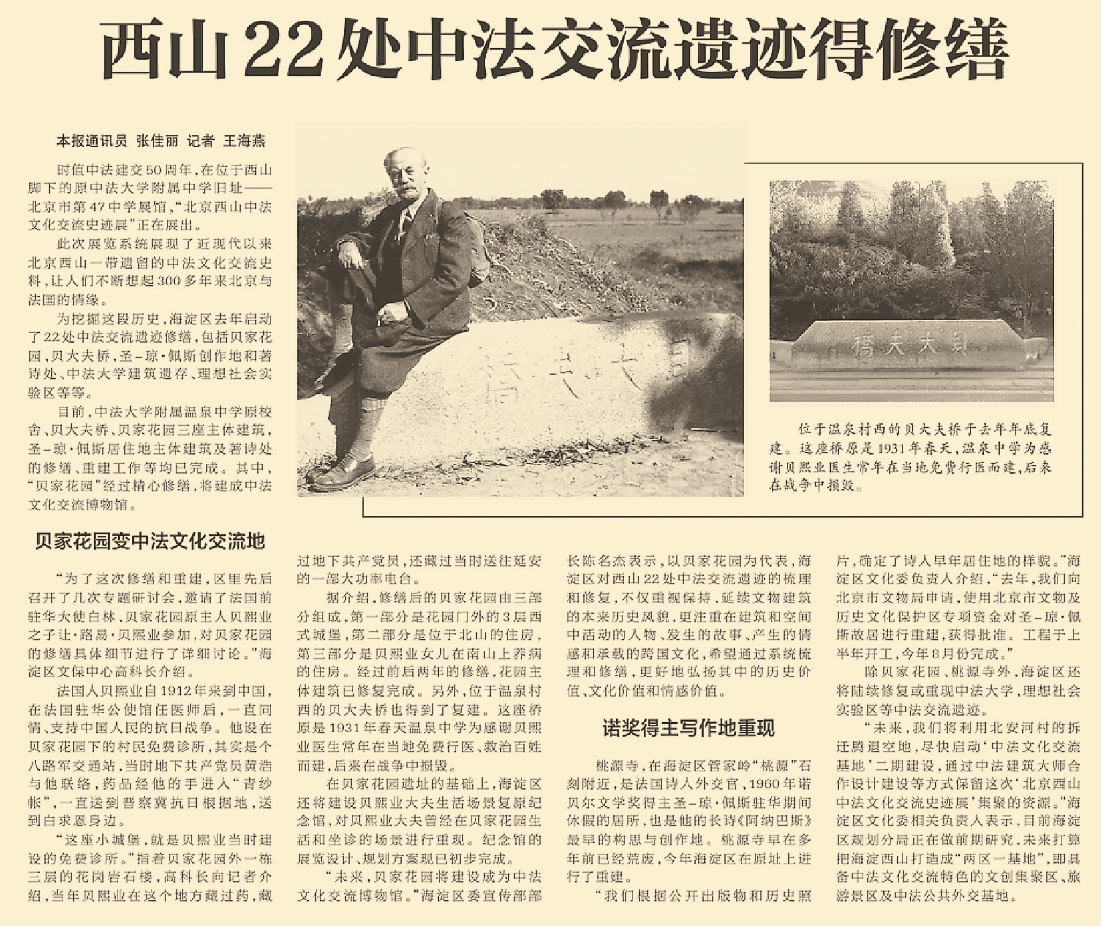

2014年11月5日《北京日报》10版报道,北京中法大学附属温泉中学原校舍完成修缮。

我国著名历史学家、教育家和翻译家沈炼之也是里昂中法大学的学生。他致力于中法文化交流,培养了很多法国史研究后备力量,平生著作、翻译作品共有14种,文章译文过百篇,贡献巨大。他主编的《法国通史简编》,是中国人编写的法国史中最有影响的作品。

2019年1月24日《北京日报》14版报道,北京中法大学本部旧址腾退办公功能后,将建成中法文化交流场所

曾就读于里昂中法大学的还有我国著名科学家郑大章。他是居里夫人的第一位中国研究生,获得法国国家理化博士学位后回国。应时任国立北平研究院物理研究所所长严济慈之邀,他筹建了镭学研究所,成为我国镭学、放射化学研究和应用的拓荒者。

我国近代建筑的先驱林克明也曾在里昂中法大学学习。回国后,他参与修建了北京人民大会堂、广州中山纪念堂等重要建筑,培养出一大批建筑界人才,建筑论著也十分丰富,为后人留下了宝贵财富。

从1921年7月里昂中法大学第一批学生入学到1950年的30年间,到里昂中法大学注册的中国学生有473名,大部分学生获得了高等教育文凭,其中131人获得学士学位,60人获得工程师文凭。他们中的多数学成之后都回到祖国工作,成为我国科学界、教育界和文化艺术界的中坚力量。

北京中法大学本部旧址上的文保牌。梁长义/摄

时光流转,岁月更迭。

如今,位于东皇城根北街甲20号的北京中法大学本部旧址已是北京市文物保护单位,并成为中法文化交流的平台和窗口。而位于西山脚下的北京中法大学附属温泉中学旧址——北京市第四十七中学校舍,也作为中法交流遗迹进行了修缮,得以保护和利用。

历史不会忘记,昔日北京中法大学在中国教育现代化进程中为教育改革、培养高水准人才作出的重要贡献,还有这所学校的师生们在教育救国、科技救国道路上一往无前、追求真理的决心和毅力,他们的功绩将永载史册。(贾晓燕)