- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

在场的还有一位叫作普洛夫的参赞,对中国的禅宗倒是颇有研究,很喜欢谈论佛教包括西藏的密宗,和我交谈得十分投机……上了飞机,我一眼就见到英国使馆的普洛夫参赞,正巧和我乘同一架飞机准备经印度回英国,于是两人聊了一路佛学。(《雪域求法记》,第331-332页)

这位“普洛夫参赞”不是别人,正是英国著名汉学家、佛学家蒲乐道(John Blofeld, 1913-1987)。他的中文自传《老蒲游记——一个外国人对中国的回忆》,两年前被美国汉学家李丹(Daniel Reid)译成英文(John Blofeld, My Journey in Mystic China: Old Pu's Travel Diary, Rochester,Vermont: Inner Traditions, 2008)。可惜大陆读者知此妙籍者甚少,更不要说利用其中的史料了。

“特别西人”老蒲

老蒲是伦敦人。他在《游记》开头自报家门说:

祖先为乡绅,系谱延及五六百载前。至我祖父却改入商界。先父则以画时装图样谋生(第14页)。

老蒲从未提过他的母亲,似乎是由姑母一手带大的,这里面怕是有什么隐情。他自幼就对中国的人和事有好感,四处搜读有关中国的书籍:

十五岁以来,每有人问到我成人的计划,便答:“要居中国。”若问在中国欲干甚么职业,我难以回答。思能居中国为足,不必有预定的“计划”。随时随机寻业何难?(第14页)

有一回,老蒲随姑母去海边玩耍,进城购物时路过一家古玩铺,看到店中放着一尊中国式小佛像,当时虽不识为何物,却难抑心中的欢喜,流泪涕泣求姑母买下。从此以后,他每晚睡前必在佛前献花顶礼:

我得到这座佛像好久之后,才从一位年长于我的友人口中得知:我所崇拜的小像乃是释迦佛祖之像。从此后我产生了求知佛学的强烈的愿望。甚至有时暗中到佛寺去向两位锡兰和尚求法。后来竟下决心皈依三宝入法门,但因不欲使信奉上帝的家父伤心,故当时未让家人知道。(第15页)

老蒲十八岁入剑桥大学,未满两年就逃学跑来中国。他于1932年抵达香港,在民生书院教英语谋生,同时学习中文和粤语。在港期间,老蒲尝过“黑饭”,上过“花船”,参加过居士林的活动,接受过西藏喇嘛的灌顶,生活倒也丰富多彩。1934年,他得友人之助,在天津河北工业学院谋得英语教师职位,附带条款是“每周宿北京三夜”,“每礼拜三下午回归天津工作四日”。当时的北京,中西新旧之争甚烈,老蒲身处其间,经常发表同情旧时代中国的言论,所交也以满清遗族、老道番僧以及流落民间的乞丐流民、卖笑女子为主,言行显得极为怪异,被朋友戏称为“我们中国人不常遇到的特别西人”(第52页)。老蒲曾趁假期游历曲阜、邹县,观孔庙、孟子墓,登华山、五台,寻僧访道,直到1937年6月接家书促归才暂时返英:

所以七月七日“卢沟桥事变”发生时,我正在坐火车行过西伯利亚。从无线电中惊闻日本侵略军开始占领华北,我无尽悲哀,在同行者面前难忍泪水。(第66页)

老蒲很快处理完家事,于1937年9月中旬再度入华,先到香港,后赴桂林。他本来有意在西南联大求职,却鬼使神差地住进昆明郊外的禅宗道场华亭寺习禅十月,因坐禅无功而经蒙自、河内返回香港,继续在民生书院教书,数月后再返英国,入伦敦大学东方与非洲语言学院研习汉、日、缅、马来四种语文。1941年1月,老蒲获得第三次入华机会,准备担任重庆英国驻华使馆文化随员。1942年春,他抵达重庆,开始负责中英文化教育界的联络,其间结识徐悲鸿、吴作人、曹禺等文化界人士。老蒲喜欢老舍的作品,曾将《猫城记》翻为英文,可惜没有出版家愿意出版。

在重庆期间,老蒲与谢庆垚(《老蒲游记》写作“谢庆尧”)最为友善。谢习惯于一边吃英式早餐一边读英文小说如弗吉尼亚沃尔夫(第132页)。谢曾翻译汉明威(海明威)《战地钟声》和芙琴尼亚吴尔芙(老蒲说的“弗吉尼亚沃尔夫”)《到灯塔去》。《到灯塔去》(重庆:商务印书馆,民国34年11月初版)编入“中英文化协会文艺丛书”,老蒲的主要工作之一正是为该协会服务。汉学家李约瑟(Joseph Needham)来华访问,老蒲也负责联络接待。老李当时正为睡觉的工具发愁:

这位大才士同时是个大个子,来中国不到一月,就睡塌了三四张木床,坐崩了无数椅子,所以得了诨名叫Elephant Joe(“大象约瑟”)。(第135页)

1945年9月,日本投降,抗战结束,老蒲在年底短期返英,回剑桥深造。据《游记》说:

战后重庆很快失去其战时的热闹景象。外国大使馆都跟着中央政府迁往南京。我乘机自请离职回归北京。当时幸运地获得中国政府所给予的奖金,俾得研究唐朝佛学。告退之后,先返回英国一趟,续读剑桥大学。这次复学的目的,主要是弥补因战时服兵役,后改为政务出国而停学所造成的损失。由于我对哲学和文学素有研究,故仅用半年时间就修完学业,获得了文学硕士学位。(第179-180页)

老蒲结识邢肃芝,就在这次返英之前。而“研究唐朝佛学”者,指他翻译出版黄檗禅师《传心法要》(1947)和慧海禅师《顿悟入道要门论》(1948)一事(第185页)。

1946年,老蒲第四次入华,任教北京师范大学,安家于北京某前清王府。由于“在中国,未婚的中年人被视为怪物”(第180页),刚刚跨进中年人行列的老蒲经友人介绍,与张美芳女士结婚,算是找到了他的薛宝钗。不过,两年的好梦很快过去。1948年夏,解放军(老蒲称为“红军”)兵临城下,老蒲左右权衡,终于决定携妻离京赴港:

自问此后漂游无定,离开我所热爱的中国后,生存何益?回头遥望西山,白云片片,被风吹散,如同本人从少年时起一直所怀抱的期望。(第193页)

老蒲在香港生有一子一女,子名明德,乳名小风,女名雪婵(英文名Susan),乳名小云。1951年4月,老蒲再次搬家,迁居泰国曼谷,先是担任朱拉隆公大学英国文学教授,教书十年后转任联合国驻泰东方经济机构主编,十二年后退休,在风云精舍(House of Wind and Cloud,也许是取自老蒲那对娇儿玉女的乳名)专心从事著述,直至去世。

老蒲晚年隐居曼谷,旧日友人多不知其下落。戴镏龄在《英语教学旧人旧事杂记》一文中说:

蒲乐道后来不知何往。我曾见同姓名的英国作者写过几本书,但我不敢断定是同一人……几年前我到伦敦,承在英国定居多年的武大外语系旧同事王云槐教授在其郊区小筑中招饮,纵谈往事,得知蒲乐道在泰国当了和尚,是一个虔诚的佛教信徒。

“同姓名的英国作者”应该就是老蒲,他早就是“一个虔诚的佛教信徒”,至于“在泰国当了和尚”则纯属八卦。不过,老蒲的确多次从泰国赴印度、锡金大雪山间修学西藏密法,早年接受喇嘛灌顶时播下的种子至此终于发芽了。

老蒲华化考

《老蒲游记》的译者李丹原在台湾研究道教,很熟悉蒲乐道的著作。他1986年从友人处闻说老蒲住在曼谷,就立刻跑来风云精舍拜谒,本来计划只待两周,结果盘桓两月才离去,与老蒲结下忘年之交。李丹在《游记》英译序里说,老蒲和我同属“中国症患者”(sinopath),而不仅仅是“中国爱好者”(sinophile)。老蒲这个人取汉名、穿华服、说汉话、妻华女,甚至在很多方面比中国人还中国。李丹刚见到他时,就被他中国式的山羊胡、八字须、盘花扣、灯笼裤给镇住了。

关于“蒲乐道”一名的来历,老蒲解释说:

我少年时在英国,请一位温州同学李超英先生为我取一个中国姓名。温州人把 P 声读为 B 声。结果他以“蒲”字代Blofeld 之 B,以“乐”代lo,以“道”代 d,而把fel三个字母置之不理(第151页)。

有的学生喜欢我虽然是西人但穿华装,也有的视我为怪人。一次快上课时,我怕赶不上时刻,奔跑了几步。一位老教授看到,乃云:“教授该当从容不迫。您若爱着华衣,该从华礼,否则难免贻笑。”我以为此话对极了。(第56页)

老蒲十九岁即来华,粤语、国语均流畅。晚年定居曼谷,远离中国本土,乃渐忘华语。好在得到友人帮助,晚年为用中文作传而勤加练习:

退休以前,心中悲怆,不能自胜,努力欲对中国断念,如同失恋而尽力忘却爱人,以防心碎。故在二十多年间,少说华语,更少阅读中国书籍或书写中文。结果忘掉了一大部分中国语文。

自从参与林下之游,又奋力学习用中文撰文。六七年前,有幸相识良师——符马丽琪教授(按:“符马丽琪”英译本作Ma Li-chi,惜不知为何人),那是一位善于编集文章和熟悉中国文学的北京女士。她的教法甚为有效。可惜我在老年时性已愚钝,文才不足使我老师大有面子。(第196页)

老蒲对于中国的热爱,几达疯魔的程度。《老蒲游记》自序云:

自移居中国以来,余对其一山一水、一城一市即爱之成癖,恍如自身居于仙境,并有幸与二位文人(按:香港的蔡渊若和北京的金佩山)结为金兰之好,且有缘与华女结为连理夫妻。余所出一男一女,面貌多像华人。就连自己也渐然东化,尤其进入老年,吾之风采富有华人之神气。(第10页)

老蒲在上世纪八十年代曾回大陆探访友人,在北京时见到老友杨宪益。只不过“人是物非”,“游历中国时,颇觉似乎到一处从未见过之地”:

尤其在北京,其古代之庄严端丽几乎尽灭,本来引人注目的城垣和高耸的城楼全被拆去。不但明代与清代的许多古迹全然失踪,连更古的遗迹亦然。除了皇宫与少些大寺庙以外,今日的北京和昔年故都似乎是完全不同的城市。这座新的大城市并无任何诗情画意,其平凡之处刺目突出,全无中国文化的固有风格……哀哉!我所热爱之中国文化,只能于梦寐中求之。

可惨!可惨!那濒临灭绝的高尚文化无能重生。正如经曰:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电。”我虽身体日衰,但老年生活,亦大可愉悦。今人不能逆转历史之潮流,古代中国之珍奇文化,今人已无幸得睹。幸而我在青年时爱之极深,全心全意的浸入其中,至今往往仍能在梦中游赏其境。乐何如之?(第196-197页)

蒲君乐道,籍出近代文化中枢之英峤,由少之壮,尝不断往来于中、英两国间。本其英国文学哲学之所长,习夫中国之语文学术,亦多谙练,尤精于佛理之研究,通其解,笃其行,粹然为佛教信徒。兹告我近著《今日之中国佛教》一书,将返伦敦印布,期以此时此方之佛教,传入彼方。余稔君潜修日久,顷自号竹风,虚心若竹,妙悟泠然,劲节凌风,高怀卓尔,必能确徵中、英文化交感之嘉果,乃忻焉不辞而为之序。(《太虚大师全书·杂藏·文丛(四)》,第799页)

由此可见,老蒲还曾自号“竹风”。“将返伦敦印布”云云,即指与邢肃芝共搭飞机至印度,然后独自从印度回英(谋求《大宝莲花》出版)一事。

老蒲把八大处的小道士给气哭了

老蒲在《游记》中从不讳言中国是他的“桃源”(英译本翻作Shangri-la,即被新左派斗士攻击的臭名昭著的“香格里拉”),很容易把他攻击为中了所谓“东方主义”的毒。且不说“东方主义”的宏大理论能否成立,只看《老蒲游记》中很多充满人性的插曲,恐怕再疑心西方人怀揣各种阴谋和阳谋的东方人也不能不为之心动。

比如有一次,老蒲游西山八大处时夜宿某寺,寺中住着一位老道和一个侍候他的十二三岁“神态像男,容色像女”的美道童。在老蒲和美道童之间,发生了一段奇妙的对话:

次晨小徒来上茶点,云公公整夜打坐,未出三昧,他日常如是,故请原谅不送客了。我以“哦”声表示知晓,转问小徒是男是女。

他似乎颇感受辱,愤愤的回答:“您想想吧!难道我公公会要个傻笑、尿床的姑娘侍候?”我问:“每个少女都是这样吗?”他以瞧不起女人的声音回答:“可不是吗?我大姐结了婚,还是要尿床,婆婆几乎给她气死。”……问:“世界上哪里有仙人?”小童大为惊愕,脸露嘲笑而答:“这里就有大仙人,公公就是了。在本山人人都知道公公会飞,也会突然不知去向。巴不得给你看看,可惜公公不喜欢显示神通。我要快快成仙,要作个有生命的飞机,只是公公不肯快教我飞向北斗去玩儿。”…… 我嫌那小子过于迷信,欲试他对正当的道学有多少了解,便问:“小弟弟,你可知道‘道可道,非常道’的‘常道’是甚么?”小童毫不犹豫,以得意洋洋的神态回答:“不可道之道,能道之乎?你要我道之,我何以道?”同时他目光中射出表示胜于我的一瞥,又说:“这是公公教给我的。他说大道是万物之始,万物之母,万物之性。我们的语言不能形容大道,只能在打坐时领悟之。”这孩子的语调有一点老教授的威风。他显然很乐意乘机令我看到中国人,即使是小孩,也能把洋鬼子击败。我虽讨厌此般欲胜人一筹的心态,但认为男孩子常有这种脾气,何必怪他,反正他是个才智敏捷的顽童就是了。

小童说,昨天有人来访,可惜其骡子在园里下了臭粪。小童曾问公公,臭粪之本性也是大道否,他的公公便答:“是也,除非是大笨人,否则对此不必怀疑。”公公又说:“粪的颜色不下于玛瑙。”小童曾提出粪之臭味:“大道之味不会那么臭呀?”道人不高兴了,瞪眼而假装要打他,说道:“你该抹去鼻涕,五官若不干净,怎能闻到骡粪之道香?”

小童转述他公公之言时,神态更像一个老夫子那么庄重。我无法忍笑。他愤然责骂我:“你们外国人真是野蛮!中国人怎么能尊敬你们?我们讲究礼貌,怎敢嘲笑大仙人的金语?公公要我洗鼻孔是应该的。我要是先洗耳屎后才来问道学也是应该的。”就在此刻,他眼中突然涌出热泪!哎呀,我很后悔笑他,快向他道歉而说好话:“请小道人恕罪,求你再给我赐教。”他却不肯原谅,默然转身而别。

此事此景已过五十春秋有余,但在我心目中当日被那孩子责骂的情况,恍若过去未久。我在心里还能听到他责备的声响。每想起曾使他流泪,又觉得不胜歉疚。他的良教训对我极有功效。后来又有贤友施以“洗刮五官”之方法,果然有时得观道光,得闻道音、道香,能了解“万物有道性”之妙意。(第77-79页)

哈哈,老蒲对这位未来的“有生命的飞机”的所作所为,怎么让人觉得有点儿故意施虐的味道。

老蒲不认师父能海法师

老蒲一生皈依亲近过多位汉藏僧人,如虚云、太虚、能海、多杰格西等。虚云法师曾为他取法名“智海”,而能海则是他的“寄名师父”。太虚和多杰格西同时也是邢肃芝的老师。不过,老蒲这种逢僧礼僧、跪殿烧香的习惯,在他担任英国驻华使馆文化随员时,曾招来部分在华英人的不满,认为他有失体统,丢了英国人和基督徒的脸。老蒲只好稍加节制,但这一节制不要紧,却使他在偶遇能海法师的时候,因怕再次授人口实,只好故意装作不认师父,留下终生的隐痛:

从那时数七、八年前,我曾在五台山皈依著名的大僧能海法师为寄名师父。此后与他未曾见面。受了大使的忠告之后,某日与一位同事同往参观成都一座佛寺,行经大殿时,听得有讲经的声音。那时我们两人在大院里参观古迹。忽然讲经之声停住。讲经者离开殿堂,行向和尚私室,和我们在过道上相遇。行近时我忆起那位老僧正是能海法师。我虽不过是他的寄名弟子,但也该向他顶礼。因甚久不见,鞠躬不足为礼。

哀哉!我若向他叩拜,尤其在户外,必非我大使所能赞成;若不然,岂敢问候?说来可惭,法师行过时,双眼凝视吾面,似在询问这不是他蒲姓的弟子?当见吾脸淡然而无表示时,法师显然迷惑以为认错,乃径自前行而去。我极想追赶上前,在屋里顶礼赔罪。正在踌躇时,同事说:“我们快去吧,恐怕朋友等我们吃饭哩。”次晨,我自己再往那佛寺,欲求恕罪。法师的弟子告知师已外游。自此直至法师寿终,不再有缘会面,思之既愧且悲。(第145-146页)

被能海法师那双炯炯有神的大眼睛盯着看,老蒲内心的痛苦程度,当不下于三次不认耶稣的彼得!

老蒲与张氏结婚前,曾与一位叫陈越汩(化名)的女子订婚。据说这位陈小姐性格温婉,神态颇有些像《浮生六记》里的沈芸夫人。可是谁都没有想到,老蒲忽然中途“变卦”,断然取消了婚约,原因直接来自他从幼年时就种下的佛教情结:

后来我害了重病,借宿山上古寺静养。越汩有时前来探访。病房深在寺后,来客须穿过幽暗的大殿,再经过更暗的走廊。她首次来访,有老僧偕行。第二次独自进来时,她脸色发青,全身发抖,恍如大为吃惊,甚至吓得魂不附体,我为她着急,忙拉住她手骸(按:应作“骇”)问何事。不料她只因殿廊过暗,佛像神像巨大威严而吓得手足失措。

啊呦,如此胆小,令我颇感失望。我一直尊敬她,这时见她这般好像小孩儿似的,不由得心中起了轻视之感。盖本人最根本的期望是能仰慕配偶,无论何等可爱的人,我若对她失去了仰慕,我的爱情便自然而然的减少。我这个心理倾向很不合理,但不能改变,是天生的、自然的心理作用,与理智无干,因此不可控制。结果,那天,我新生的爱情,受了一个重大的打击。(第176-177页)

好在陈小姐并非死缠烂打之人,最后还是好说好散。老蒲事后做了深刻的检讨:

或有人说,那个老蒲哪里有什么道理可说?他要分手,就强辞夺理一番。哀哉!可能如是。我自己也难以了解藏在我心底的动因。……

反省时,自觉我这个人极难作一个好丈夫。我感情易于激发,十分热烈。唯对获得吾心之女性期望过高而不合现实。如是蠢笨男子,自然很会失望。理智之人会了解,妇女因属人类,必然有瑕,丈夫该宽容妻子的某些缺点。可是本人一见爱人不及所期,热情忽灭,如同火被冷水浇熄。此后,虽然仍能同情她,甚至易于宽恕,但热烈的感情却已不能更生。我想男人若有此般巨大缺点,莫如一生作个孤独隐居者。但恐此路线不易坚持。(第178-179、181-182页)

后来他与张氏的婚姻,似乎也不美满,《老蒲游记》里面还有“未曾享受比翼双飞之不可胜言的甜蜜幸福”(第182页)的句子。定居泰国后,张氏携儿女多住英国,只剩下泰国养女Bom陪伴老蒲独守“风云精舍”。

老蒲与金大侠缘悭一面

《老蒲游记》写好后,经老蒲早年在民生书院的学生黄丽松推荐,先在《明报》上摘登,全书最后由明报出版社出版。《明报》的老板是金庸,金大侠通晓佛学,熟读英文佛书,自然知道老蒲其人,也会对他的自传感兴趣。《老蒲游记》前面收有老蒲致金大侠亲笔信的照片和录文(第6-7页):

查良镛先生台鉴。昨日老友丽松函告

阁下允肯将拙作出版。乃在此前,先登数段于出名《明报》。一得此佳音,心神愉愉如也。自青年曾尊重中文之高尚为天下无匹者,乃决心练达之。不幸自己丑年以来,即卅有八年,得居他国,稀阅中文,何况书写之。六七年前,始作林下游时,方得继续学习之,而以拙作实谈为消遣。未料有天承不弃,而得出版之喜。甚以为荣。关于书名,《老蒲游记——一个英国人对中国的敬爱》或《我的第二家乡——一个(云云)》何如?否则祈

贵公司选出合适之名。此外若有任何问题,请电示丽松。余极愿从其决定。就此,顺颂

台绥

John Blofeld

蒲乐道拜

金庸本欲前往曼谷与老蒲谈论佛学,可惜后来忙于香港基本法的起草未能成行,而老蒲竟于同年6月17日故去。《老蒲游记》第8-9页刊有老蒲寄给金庸的以英文所写家庭地址和交通方式,以及用泰文标注的交通图,以作两人缘悭一面的纪念。

风云精舍不再是桃源

老蒲去世前,曾经表示自己死后想葬在一所观音庙里。可是,曼谷观音庙虽多,却无一家愿意接收他的骨灰,养女Bom只好把骨灰暂时存放在风云精舍的楼上。1987年12月,李丹去泰国度假,才知道Bom终于在曼谷郊外找到了一座愿意接收老蒲骨灰的观音庙。这座庙竟然还是老蒲初到泰国时参与捐钱建立的,庙里还供着当年他同一位友人与方丈的合影。庙的外观虽然是汉地式样,但庙里僧人修行的却是西藏的密宗,这很符合老蒲的佛教信仰。两年后,李丹厌倦了台湾蒸蒸日上的现代化生活,像当年老蒲一样也把家迁到曼谷。他开始时还在为找房子发愁,但很快就接到Bom的电话:“想不想住我爸的风云精舍?”于是,一切皆大欢喜,李丹成了风云精舍的新主人。不过,李丹眼下却是住在澳大利亚的拜伦湾,也许风云精舍也早已不再是“特别西人”和“中国症患者”们的桃源了。

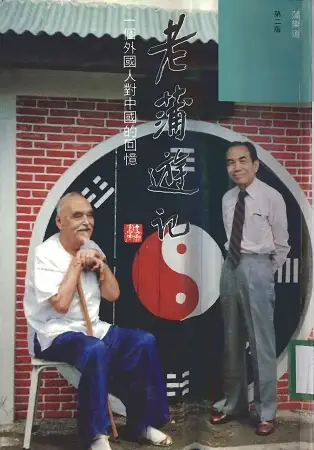

《老蒲游记——一个外国人对中国的回忆》

[英]蒲乐道著

香港明报出版社

1990年第二版

比中国文人还要中国文人

荷兰汉学家、外交官兼作家高罗佩 ( Robert van Gulik)的一生极为丰富多彩。他在中国学术界最为人熟知的研究著作是《秘戏图考》和《中国古代房内考》,前者研究明代春宫版画,后者从社会史和文化史方面系统论述了中国古代性生活。他在文学界也是鼎鼎大名,在翻译了《武则天四大奇案》之后欲罢不能,又以神探狄仁杰为主角创作了被誉为“中国的福尔摩斯小说”的《大唐狄公案》系列,风靡一时,小说中的插图都是他自己绘制。他在中国担任外交官时向往传统士大夫的生活,开始练习书法,古文、诗词都写得很漂亮,还拜叶诗梦为师学习古琴,与于右任、冯玉祥等社会名流组织“天风琴社”,互相唱和。虽然他历任东京、重庆、华盛顿、新德里、贝鲁特、大马士革、吉隆坡等地外交官,但书房始终保持着中式风格。他娶了一位中国名门淑媛水世芳为妻,养育了四个子女。高若兰说,外公越来越东方化,外婆倒是越来越西化,她后来学习西洋油画,弹吉他,住在温暖的西班牙南方。水世芳女士没有留下文字的回忆录,她觉得历史的应该留给历史。

高罗佩十五岁时已经长到两米高,英俊潇洒,是个万人迷,爱慕他的女孩很多。同为“中国症患者”的英国汉学家蒲乐道(John Blofeld)在自传《老蒲游记》里写过一个小八卦,说老高求婚时水小姐要求他同时娶她妹妹作二房,老高担心回荷兰犯下重婚大罪,所以一时忧心忡忡。蒲乐道立刻献上一计,“老高,切勿绝望。你的爱人必定是个心地温和的少女。她很爱她的妹妹,所以不肯和她分开。只要你答应她一生让妹妹跟你们同住,那不是很好吗?”老高立现愉色,连称:“妙计,妙计。”低声笑了半天才止。后来蒲乐道问他成家后生活如何,他左顾右盼,才道:“还好还好!”蒲乐道这样写道:“观他神态愉悦,可知这句话实不足以表达他确实的欣喜。”

高罗佩,字笑忘,号芝台、吟月庵主,荷兰汉学家、东方学家、外交官、翻译家、小说家。

出生信息: 1910 年 8 月 9 日,荷兰聚特芬

逝世于: 1967 年 9 月 24 日,荷兰海牙

图书: 大唐狄公案, 朝雲觀奇案, 狄公案, 狄公案之黄金案: 西班牙文, 更多

国籍: 荷兰

配偶: Shui Shifang (结婚时间:1943 年–1967 年)

活跃时期: 20世纪

邢肃芝,洛桑珍珠格西(藏语:བློ་བཟང་མུ་ཏིག་,威利转写:Blo bzang brtson 'grus,1916年11月19日—2014年3月6日),汉地法号释碧松,俗名邢步有,又名邢肃芝,西藏学位头衔名为洛桑珍珠格西仁波切,出生于中国南京。8岁时礼宝应县安乐寺老住持脱和尚出家,16岁进入四川重庆缙云寺汉藏教理院就读,担任太虚法师的秘书。1937年赴雪域西藏求法深造,历经七年刻苦学习,精研五部大论,于1945年正月,在西藏拉萨格鲁派哲蚌寺通过万人经辩大会获得榜首,成为藏传佛教史上第二位(第一位是密悟格西)汉人拉然巴格西。

1949年第二次驱汉事件后,随中华民国中央政府官员一同离开西藏,抵达印度。后定居美国洛杉矶,曾任美国密宗总会主席。

著作

《恒河大手印》

《菩提道次第略论》

《上师瑜伽法》

《辨中边论释》

《佛理要略》

《汉藏佛教之异同》

《大圆胜会》

《二十一尊救度母礼赞经》

《雪域求法记:一个汉人喇嘛的口述史》

九旬老人碧松法师 (邢肃芝)

本文作者与碧松法师

碧松法师,俗名邢肃芝,藏文法名为洛桑珍珠。一九一六年出生在富饶的江南,九岁剃度出家,皈依佛门。自少年时代,受到佛教家庭的熏陶,接受了严格而正规的佛学教育,十六岁时,进入由太虚法师主办的四川重庆《汉藏佛理学院》学习藏文,开始接触西藏密法,决心到西藏寻求藏传密法,在西康德格亲近宗萨虔泽仁颇且,并领受西藏密法的灌顶。

宗萨虔泽仁颇且,是二十世纪初西藏佛教历史上最享有盛名的大圆满宗师,他发起的“日麦”或无宗派偏见运动,开创自由,宽容,相互接纳与融洽的气氛。在近代西藏佛教史上,打破西藏佛教门派对立的局面,宗萨虔泽仁颇且,在西藏近代佛教史上的享有崇高的地位。碧松法师说,他在德格的宗萨寺住了将近十个月的时间,他回忆道:“宗萨活佛是一位体格魁梧,举止神态安详自若, 修学非常深厚的圣哲”,碧松法师还珍藏一幅宗萨虔泽仁颇且亲自给他书写的藏文书法祝词,与一张他亲自为虔泽仁颇且拍摄的照片,极其珍贵。

一九三七年,二十一岁时,碧松法师只身前往西藏留学,访求藏传佛教密法,决心将西藏密法学成之后,在中国内陆弘扬,弥补汉传佛教之不足。经过一年多时间路途跋涉,最后抵达西藏首府拉萨,进入哲蚌寺学习。在那儿他拜多位著名活佛为师,包括第十四世达赖喇嘛的经师林仓仁迫切,经过七年的苦读,据说获得藏传佛教最高学位“拉然巴”格西。

碧松法师给我详细讲述了他在哲蚌寺学习的经历。在藏地的寺院里,出家僧人入寺学习佛学经典,需要一位在寺即位的喇嘛作担保,方能进入寺院成为正式学僧。碧松法师认为自己福报很大,他找到的担保喇嘛名叫阿旺嘉参,这位喇嘛在拉萨被称为“兰州喇嘛”,他原本是一位汉人,生在兰州,从小父母双亡,在兰州的街上以讨饭为生。1903年,十三世达赖喇嘛,进京会见慈禧皇太后与光绪皇帝时,途经兰州,在繁华的街上,十三世达赖喇嘛,看到这个无依无靠的汉人孩子,境况令人怜悯,便将他收留下来,当作身边的侍者带回西藏。从此以后,这位在街上行乞讨生的汉人孩子,在西藏达赖喇嘛身边长大,并进入拉萨哲蚌寺出家当和尚,学习佛经,完全成为一个地地道道的藏人,他连一句汉语都不会讲。碧松法师说,这位兰州喇嘛一直跟随十三世达赖喇嘛当侍者,在拉萨三大寺院是很有面子的,所以,他自己也沾了很多光。

十四世达赖喇嘛的经师林仓仁颇且原是哲蚌寺的大格西。碧松法师说,林仓仁颇且在哲蚌寺当格西期间,他曾亲近多次领受佛法教诲,也曾经是他的教授佛教经典的老师。后来,林仓仁颇且被选为达赖喇嘛的经师,请到布达拉宫做达赖喇嘛的经师之后,他也依然常到布达拉宫拜访他,去的次数多了,就连布达拉宫的门卫们都认识他,不必通报便让他入宫。碧松法师还追忆道:林仓仁颇且对达赖喇嘛的管教是非常严格的,达赖喇嘛小时后非常聪明,但也比较贪玩。

一九四四年,碧松法师朝拜莲花生大师的坛场圣地---杂日山。他说,杂日山朝圣前后一百零五天,路途中经历种种危险。杂日山地处拉萨东南的山南地区,与印度,不丹,缅甸相邻。在西藏的传统中认为,莲花生大师带到西藏的密法,就是在杂日山上被修证出来,这座圣山每隔十二年才开放一次,供佛教徒进山朝圣,朝圣杂日山,是很多藏人一生的心愿。但,因为地势险恶,路途充满危险,也因为每隔十二年才开放一次,所以,能够到杂日山朝圣而归的人是非常少的。碧松法师说,他在拉萨哲蚌寺学习期间,经常听到关于这座圣山和有关它的种种神秘传说,“心中一直充满无比的向往”,到了一九四四年,正好是杂日山开放的藏历铁猴年,他随藏人朝圣团赴杂日山朝拜,成为“有史以来唯一进入杂日山朝圣并得以生还的汉人。”

一九四五年,携带大量藏传密法的经典满载而归,回到重庆。此外,他还携带一份西藏摄政王给蒋介石的一份亲笔信。由于种种因缘奇妙的结合,促成他一生重大的转变,他脱去僧服,还俗为民,开始入世参政。一九四五年,奉蒋介石之命再次入藏,创办西藏拉萨小学并亲自担任校长,即国民政府蒙藏委员会专门委员。

一九四九年随着国民党军队在国共战场上的节节败退,此时身为国民党政府官员的碧松法师撤离西藏。一九五零年移居到香港,开始讲经说法,并将藏传佛教的重要经典,宗喀巴大师的《菩提道次第略论》翻译成汉文。一九五九年,应美国西雅图华盛顿大学的邀请赴美国讲授藏文,并定居美国。

碧松法师一生传奇与多彩的经历中,可以验证“吉人自有天相助”的古语中的内涵,他“横跨汉藏两地,涵盖僧俗二界”,独特的多种身份,使他的经历具有极其丰富的历史内涵,他曾是汉地的和尚,亲近近代中国佛教界的泰斗太虚法师;入藏之后从师于宗萨虔泽,达赖喇嘛的经师林仓仁颇且等高僧大德。在人才济济的哲蚌寺生活学习多年,对汉藏两地的寺院生活,以及汉藏佛学思想与制度上的演变,交流与互动,了解得细致深入。

对于近年来汉地流行的藏传密法热,片面追求神通功夫的情况,碧松法师说:“西藏的密宗确实为佛法中的魂宝。行者如能依教奉行,皈依于真正有证德证量的上师,得受灌顶传法,如法起修,今生便能获得大成就”。他强调修持密法的人,首先必须具备菩提心,菩提心的修持是西藏佛教的根本。“我当年在西藏所有的上师都是这样教导我的”。

他最后还祝愿藏族人民能够将其绚丽的文化和悠久的历史传统代代相传,祈祝藏传佛法这一佛法中的无上珍宝能够弘扬四海,饶益一切友情众生。(2008)