萧衍是南齐宗室,亦是兰陵萧氏的世家子弟,出生在秣陵(今南京),父亲萧顺之是齐高帝的族弟,封临湘县侯,官至丹阳尹。母张尚柔。萧衍少年时受过良好的儒家教育,私德颇佳、亦不太注重个人享受,是竟陵八友之一。原为权臣,在其兄长萧懿被害后,逐渐有帝位之野心,南齐中兴二年(502年),齐和帝被迫禅位于萧衍,南梁建立,是为梁武帝。称帝后的萧衍改善许多前朝留下的弊政,并多次主持整理经史文书。然而晚年的他多次出家,倾力资助佛教发展直接导致国库空虚,在侯景之乱爆发后绝食而亡。梁武帝萧衍在位时间近48年,在南北朝皇帝中名列第一。

晚年的梁武帝

多次出家还俗

520年,梁武帝改元普通,这一年被中国历史学家视为南朝梁发展的分水岭。在这年开始,梁武帝开始笃信佛法,多次舍身出家。

普通八年(527年)三月八日,梁武帝第一次前往同泰寺舍身出家,三日后还俗返宫,大赦天下,改年号大通,是为大通元年(527年)。同年,隶领军曹仲宗伐涡阳(今安徽蒙城),在关中侯陈庆之的奋斗下梁軍大败北魏军、俘斩甚众,又乘胜进击至城父。梁武帝诏下令涡阳之地设置西徐州,并以手诏嘉勉陈庆之:“本非将种,又非豪家,觖望风云,以至于此。可深思奇略,善克令终。开朱门而待宾,扬声名于竹帛,岂非大丈夫哉!”

大通三年(529年)九月十五日,梁武帝第二次至同泰寺举行“四部无遮大会”,脱下龙袍,换上袈裟,舍身出家,九月十六日讲解《涅槃经》。当月二十五日群臣捐钱一亿,向“三宝”祈求赎回“皇帝菩萨”,二十七日萧衍还俗。

梁武帝的太史奏称“荧惑侵斗”,让梁武帝感到紧张,当时童谣:“荧惑入南斗,天子下殿走”,就赤脚下殿跑步,希望能化解灾厄,以应天意。之后传来北魏孝武帝西奔的消息,得知此事的武帝羞惭地以华夷之辨的理论说:“绑着辫子的胡虏(索虏)也配符应天象吗?”,由于天象应于北魏,意味北魏孝武帝才是得到天命的法统天子。

大同十二年(546年)四月十日,萧衍第三次出家,此次群臣用两亿钱将其赎回;太清元年(547年),三月三日萧衍又第四次出家,在同泰寺住了三十七天,四月十日、朝廷出资一亿钱赎回武帝。郭祖深形容:“都下佛寺五百余所,穷极宏丽。僧尼十余万,资产丰沃。”

据说梁武帝曾经在临终时向志公禅师询问自己寿命,志公说:“我的墓塔倒了,陛下的大限就到了。”志公涅槃后,寺方造了木制的灵塔,梁武帝担心志公的木造灵塔不坚固就拆除打算重建,拆了以后不久侯景之乱就发生了。

梁武帝的学问路线,是先习儒,再奉道,后入佛。少年时代是习儒阶段,“少时学周孔,弱冠穷六经”。二十岁以后,改奉道教,一直到即位为帝后,仍未舍道。《隋书·经籍志》载,“武帝弱年好事,先受道法,及即位,犹自上章”。称帝后的萧衍和道士陶弘景的关系极善,他每当遇到国家大事,经常要派人到茅山去向陶弘景请教,以致于陶弘景有“山中宰相”之称。不过,在即位后的第二个年头,即天监三年(504),萧衍就颁布了《舍事道法诏》,宣布舍道归佛。而据其《述三教诗》,则称“晚年开释卷,犹月映众星”。到晚年才开始研读佛经。这也许说明,他虽然已经颁布了事佛诏,实际上还未真正彻底放弃道教。但总的来说,颁诏以后,他是以事佛为主的。有关《舍事道法诏》的真实性在学术界存疑,但无论其真伪,萧衍的奉佛则是事实。

梁武帝对佛教的支持,表现为两大方面:一是亲身修佛,二是从各方面扶持佛教的发展。

梁武帝本人归佛后,逐渐过上了佛教徒的生活。在武帝发表《断酒肉文》前,汉传佛教“律中无有断肉法”(反而是与释迦佛作对的天启,提倡素食)[10],萧衍把佛教五戒中的不杀生引申为素食,颁布了《断酒肉文》,禁止僧众吃肉,自己也行素食,开启了汉传佛教素食的传统,之后汉传佛教僧团开始遵守《梵网经》规定的菩萨戒,不再食肉。对那些敢于饮酒食肉的僧侣,他以世俗的刑法治罪。他又颁布《断杀绝宗庙牺牲诏》,禁止宗庙的牺牲,这是有违儒家祭祀礼仪的,但他坚持推行。他还正式受戒,据《续高僧传》卷六记载,他于天监十八年(519)“发宏誓心,受梵网经菩萨戒”。

梁武帝晚年奉佛更甚,经常日食一餐,过午不食,所食也只是豆羹、粗饭而已。笃信佛教,由于不近女色,曾经四十年无幸后宫,最突出的奉佛行为,是多次舍身出家,先后四次舍身同泰寺,每次都是朝廷花了大量的香火钱才把他赎出来还俗。他的第四次舍身是在太清元年(547)三月,历时一个月,所花赎钱为“一亿万”,这为同泰寺带来了巨额资金。

武帝本人是可以划入“义学”一类的,他对佛经很有研究,尤重《般若经》、《涅槃经》、《法华经》等,他常常为大家讲经说法,召开各种法会,开设过千僧会、无遮大会。中大通元年(529)开设的无遮大会,参加者有道俗五万多人。他的佛教撰述,则有《摩诃般若波罗蜜经注解》(现仅存序)、《三慧经义记》(《三慧经》本是《摩诃般若经》中的《三慧品》,萧衍认为此品最重要,因而独列为《三慧经》)、《制旨大涅槃经讲疏》、《净名经义记》、《制旨大集经讲疏》、《发般若经题论义并问答》(均佚),另著有《立神明成佛义记》、《敕答臣下神灭论》、《为亮法师制涅槃经疏序》、《断酒肉文》、《述三教诗》等,均存。

武帝在哲学上对中国佛教的贡献,突出之处是把中国传统的心性论、灵魂不灭论和佛教的涅槃佛性说结合起来了,他本人是属于涅槃学派的,主张“神明成佛”,所谓“神明”,是指永恒不灭的精神实体,它是众生成佛的内在根据,“神明”也就是佛性。他又提出三教同源论,认为儒、道二教同源于佛教,老子、孔子,都是释迦牟尼的弟子,所以从这个角度来看,三教可以会通,同时,三教的社会作用也是相同的,都是教化人为善。

除了自身奉佛,萧衍还大力扶持佛教事业的发展。他非常支持外僧的译经,僧伽婆罗被他召入五处译场从事译经,所译经典,又请宝唱等人写疏,他甚至“躬临法座,笔受其文,然后乃付译人”。真谛在萧衍门下也受到礼遇,只是因为侯景之乱,真谛的译事难申。萧衍和国内法师的关系也很密切,宝亮、智藏、法云、僧旻等人,都是萧衍非常器重的。他组织僧人编撰佛教著作,编成的作品至少有十二种。他还广造伽蓝,所建有大爱敬寺、智度寺、光宅寺、同泰寺等十一座,各寺铸有佛像,大爱敬寺有金铜像,智度寺的正殿铸有金像,光宅寺有丈九无量寿佛铜像,同泰寺有十方银像。

禅宗祖师菩提达摩南北朝时期来中国弘法,与梁武帝会谈。但因理念不合,话不投机,离开梁朝而北去。

在梁武帝的支持下,梁代佛教达到了南朝佛教的最盛期,他最后在侯景之乱时,饥病交加,死于寺中。但武帝之后,梁简文帝和梁元帝也都笃信佛法。

武帝除了帝王的身份,也身为学者在经文、史、诗词、佛学等领域留下大量著述而出名的“和尚皇帝”。

在经学方面,他撰有《周易讲疏》、《春秋答问》、《孔子正言》等二百余卷。天监十一年(512年),又制成吉、凶、军、宾、嘉五礼,共一千余卷,八千零十九条,颁布施行。

在史学方面,他不满《汉书》等断代史的写法,因而主持编撰了六百卷的《通史》,并“躬制赞序”。命殷芸将无法入史的剩余材料(主要是异闻杂谈),编入小说。但这些著作大都没有流传下来。

在文学方面,梁武帝也非常喜欢诗赋创作,现存古诗、乐府诗等诗歌有80多首。萧衍和王融、谢朓、任昉、沈约、范云、萧琛、陆倕七人共称竟陵八友,在齐永明时代的文学界颇负盛名。

由于梁武帝雅好诗文,大臣们纷纷效仿,甚至连赳赳武夫也能偶尔吟出几句好诗来。天监六年(507年),梁将曹景宗和韦睿在徐州大败魏军。班师回朝后,梁武帝在华光殿举行宴会,为他们庆功。在宴饮中,君臣连句赋诗。鉴于曹景宗不善诗文,怕他赋不出诗来难堪,负责安排诗韵的尚书左仆射沈约便没有分给他诗韵。曹景宗深感不平,坚决要求步韵赋诗。梁武帝对曹景宗这种不甘人后的性格早有了解,于是安慰他说:“将军是一位出众的人才,何必在乎作一首诗呢!”当时曹景宗已经有一些醉意,就乘酒兴再三固请。梁武帝不愿再扫他的兴,便命沈约分给他诗韵。这时诗韵差不多已经分完,只剩下“竞”、“病”二字。在这种局限之下要按韵赋诗是很困难的。可是曹景宗只是稍微想了一会儿,便提笔赋出一首诗:“去时女儿悲,归来笳鼓竞。借问行路人,何如霍去病。”诗写得自然流畅,而且非常切合眼前凯旋庆功的实际。此诗一出,语惊四座,文人们自叹弗如,连梁武帝也感叹不已,特命史官记入国史。

对比萧衍(梁武帝)的这两首“宫情”诗看看:

子夜歌二首

一

恃爱如欲进。含羞未肯前。朱口发艳歌。玉指弄娇弦。

二

朝日照绮窗。光风动纨罗。巧笑蒨两犀。美目扬双蛾。

这四首似乎更优?

春歌四首

一

阶上香入怀。庭中花照眼。春心一如此。情来不可限。

二

兰叶始满地。梅花已落枝。持此可怜意。摘以寄心知。

三

朱日光素冰。朝花映白雪。折梅待佳人。共迎阳春月。

四

花坞蝶双飞。柳堤鸟百舌。不见佳人来。徒劳心断绝。

后世文人对齐梁诗总的评价不高,大都以为其“嘲风月,弄花草”(白居易语),“风云气少,儿女情多”。齐梁诗人缺乏匡世救时的崇高理想,也缺乏严肃认真的社会责任心,因此反映社会现实及言志述怀之作便不多见,充斥当时文坛的是大量的山水、咏物、艳情之诗。梁武帝的诗歌从题材、内容、风格诸方面来说,都无一例外地体现了齐梁诗歌的特点。这当然与他即位前漫长优裕的贵族生活环境不无关系。他虽然是一个开国创业之君,但即位前已官居高位,养尊处优,并未受过太多的打击;其灭齐建梁,也只经历过一年多的时间,而且非常顺利。所以,梁武帝的诗歌中多“儿女情语”、“神仙道气”,少“风云之气”,少言志述怀、积极进取之作,也就不奇怪了。

值得特别注意的是梁武帝的七言诗。梁武帝有十余首乐府诗是用七言歌行的体裁写的,如《河中之水歌》、《江南弄》、《东飞伯劳歌》等。其中以《东飞伯劳歌》最为著名:“东飞伯劳西飞燕,黄姑织女时相见。谁家女儿对门居,开颜法艳照里闾。南窗北牗挂明光,幄帷绮帐脂粉香。女儿年几十五六,窈窕无双颜如玉。三春已暮花从风,空留可怜与谁同。”七言体诗歌的创作始于魏文帝曹丕,他的《燕歌行》是现存最古老、最完整的文人七言诗。此后,宋、齐时鲍照、汤惠林、释宝月等人也间有此类作品问世,但影响不大。到了梁武帝,七言诗才有了进一步的发展。曹丕的《燕歌行》虽然是开山之作,但全诗逐句押韵,未免显得单调,缺乏婉转咏叹的情趣。梁武帝的七言体诗平、仄韵互换,抑扬起伏,颇具独创性。其后,仿效者四起,其子萧纲(梁简文帝)、萧绎(梁元帝),大臣沈约、吴均等,都有七言诗的创作。到陈朝时,七言诗的句式、结构更趋完美,韵律也更加和谐多姿。后来,唐朝的李白、杜甫、高适等人创造性地运用这一诗体写出了许多气势磅礴的诗篇,七言体诗更为发展。梁武帝等人的开拓之功是不容抹煞的。

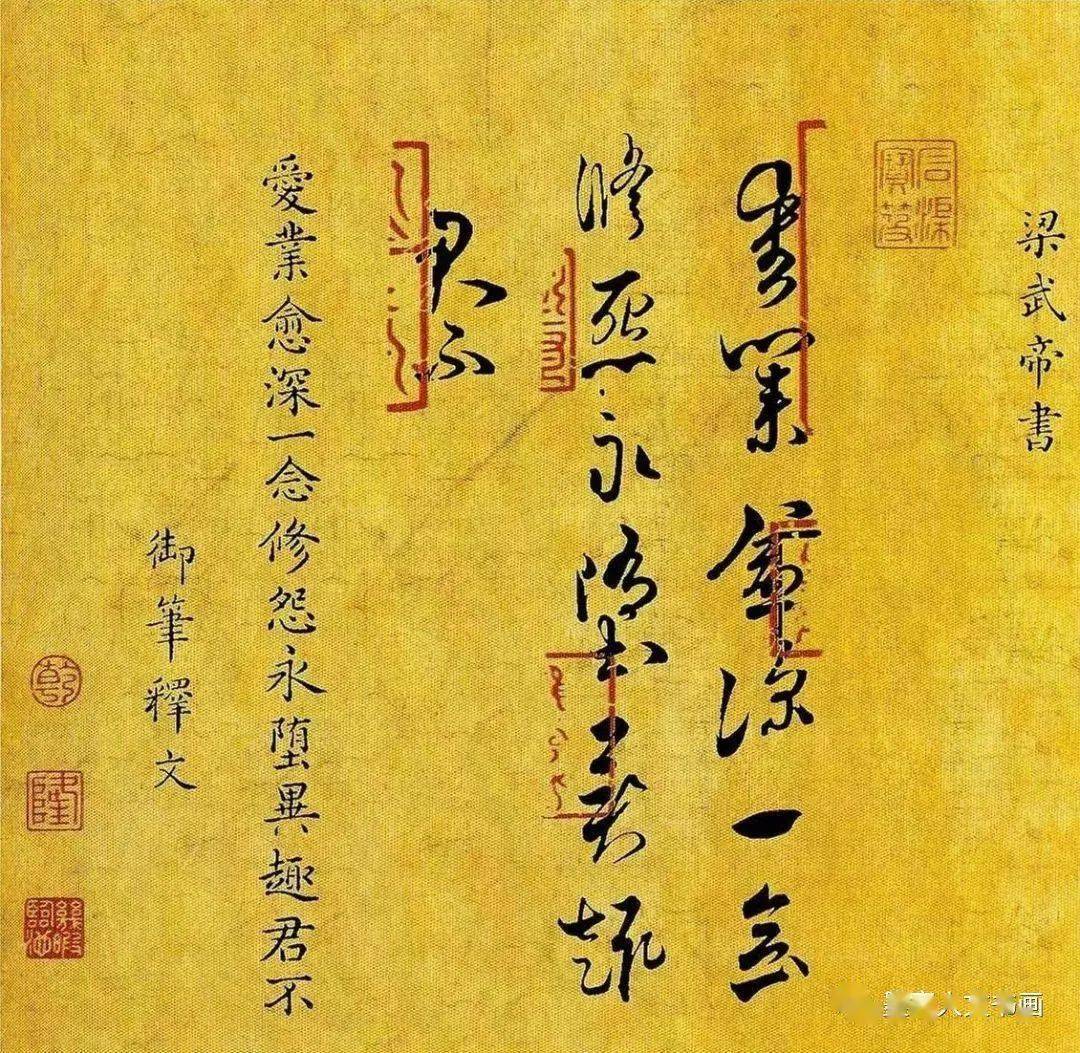

梁武帝在书法上也有很深的造诣,可以在古代善书的帝王中排上前几位。即使抛却他的帝王身份,以一个书法家的标准来评判他的字,也自有其可观之处。梁武帝当时常与陶弘景探讨书法上的话题,陶弘景擅长行草书,师法钟繇、王羲之。二者间的对话被整理为《与梁武帝论书启》流传于后世,成为书法史上的经典典籍之一。同时梁武帝还是历史上第一个大力推崇王羲之书法成就的帝王,而在此之前王羲之的声名往往被其子王献之所掩。也因为他的推崇,从那时的梁朝起,兴起了第一波学习“大王”书法的风潮。同时梁武帝还留下了《观钟繇书法十二意》、《草书状》、《答陶隐居论书》、《古今书人优劣评》,四部书法理论著作,都是历代书法理论典籍中的精品。

梁武帝对围棋特别喜爱,棋艺也很高超。在齐朝为官时,每逢闲暇,常彻夜不眠,与人弈棋。称帝之后,兴趣不减。大臣朱异、韦黯、到溉,都是他的棋友,名将陈庆之原先为随从时也常陪武帝下棋。每到兴致高时,便不复君臣之别。一次,梁武帝又约到溉玩了一个通宵。到溉不能熬夜,一局未终,竟低头睡着了。梁武帝见状大笑,就做诗嘲讽他:“状若丧家狗,又似悬风槌。”到溉被唤醒,颇为尴尬,及听到梁武帝的诗句,又放声大笑。君臣尽欢而散。

梁武帝对围棋如醉如痴,也有因此误事的时候。他晚年佞佛,有一个名叫榼头师的和尚,颇为他敬重。一天,梁武帝下敕召榼头师入宫研讨佛法,当榼头师入宫的时候,梁武帝正在和人下棋,要杀死对方的棋子,便随口说道:“杀掉!”左右侍从将此话理解错了,以为梁武帝要杀掉榼头师,便不由分说,将榼头师推出斩首。下完棋,梁武帝下令召见榼头师,左右侍从回答说:“已奉旨将此人杀掉了。”梁武帝听罢,后悔不迭。

在梁武帝的影响和提倡下,梁朝文化事业的发展达到了东晋以来最繁荣的阶段。《南史》作者李延寿评价说:“自江左以来,年逾二百,文物之盛,独美于兹。”这句话颇能反映当时的实际。

在宗教方面,今日汉传佛教的素食主义即以梁武帝为首。佛教的梁皇宝忏是他编制成的,他又著有《大般涅槃经》、《大品般若经》、《净名经》、《三慧经》等诸经义记数百卷。在道教学说中,他把儒家的“礼法”、道家的“无”和佛教“因果报应”揉合,创立了“三教同源说”,在中国古代思想史上占有极其重要的地位。由于梁武帝对佛教流通的贡献,寺庙时以梁武帝与其长子昭明太子合祀为护法神。

志公禅师即宝志(公元418年—514年),南北朝齐、梁时僧,又称“宝志”、“保志”、“保公”、“志公”。俗姓朱,金城(在今甘肃兰州)人。年少出家,参禅开悟。刘宋泰始年间(公元466年—471年),常往来于都市,居无定所;口中有时吟唱,颇似谶记,众人争问祸福,所言均验,称为“神僧”。齐武帝以其惑众,命拘捕入狱;然日日见师散步街头;及查看狱中,则师仍在牢房打坐。齐武帝闻悉此事,请师入华林园供养,禁其出入。但师并不受其约束,仍常来往于龙光,净名,兴皇等寺。至粱武帝建国,始解其禁,并尊奉为国师,时常长谈,请开示法要。师于梁天监13年(公元514年)12月圆寂,世寿96岁,敕葬于金陵钟山独龙阜,并于墓旁建开善寺,谥号“广济大师”。

志公和尚十四科颂——志公禅师

菩提烦恼不二

众生不解修道。便欲断除烦恼。烦恼本来空寂。将道更欲觅道。一念之心即是。何须别处寻讨。大道晓在目前。迷倒愚人不了。佛性天真自然。亦无因缘修造。不识三毒虚假。妄执浮沉生老。昔时迷日(一作未)为晚。今日始觉非早

持犯不二

丈夫运用无碍。不为戒律所制。持犯本自无生。愚人被他禁系。智者造作皆空。声闻触途为滞。大士肉眼圆通。二乘天眼有翳。空中妄执有无。不达色心无碍。菩萨与俗同居。清净曾无染世。愚人贪着涅槃。智者生死实际。法性空无言说。缘起略无人子(一本作为兹偈)。百岁无智小儿。小儿有智百岁

佛与众生不二

众生与佛无殊。大智不异于愚。何须向外求宝。身田自有明珠。正道邪道不二。了知凡圣同途。迷悟本无差别。涅槃生死一如。究竟攀缘空寂。惟求意想清虚。无有一法可得。翛然自入无余

事理不二

心王自在翛然。法性本无十缠。一切无非佛事。何须摄念坐禅。妄想本来空寂。不用断除攀缘。智者无心可得。自然无争无喧。不识无为大道。何时得证幽玄。佛与众生一种。众生即是世尊。凡夫妄生分别。无中执有迷奔。了达贪嗔空寂。何处不是真门

静乱不二

声闻厌喧求静。犹如弃面求饼。饼即从来是面。造作随人百变。烦恼即是菩提。无心即是无境。生死不异涅槃。贪嗔如焰如影。智者无心求佛。愚人执邪执正。徒劳空过一生。不见如来妙顶。了达淫欲性空。镬汤炉炭自冷

善恶不二

我自身心快乐。翛然无善无恶。法身自在无方触目无非正觉。六尘本来空寂。凡夫妄生执着。涅槃生死平等。四海阿谁厚薄。无为大道自然。不用将心画度。菩萨散诞灵通。所作常含妙觉。声闻执法坐禅。如蚕吐丝自缚。法性本来圆明。病愈何须执药。了知诸法平等。翛然清虚快乐

色空不二

法性本无青黄。众生谩造文章。吾我说他止观。自意扰扰颠狂。不识圆通妙理。何时得会真常。自疾不能治疗。却教他人药方。外看将为是善。心内犹若豺狼。愚人畏其地狱。智者不异天堂。对境心常不起。举足皆是道场。佛与众生不二。众生自作分张。若欲除却三毒。迢迢不离灾殃。智者知心是佛。愚人乐往西方

生死不二

世间诸法如幻。生死犹若雷电。法身自在圆通。出入山河无间。颠倒妄想本空。般若无迷无乱。三毒本自解脱。何须摄念禅观。只为愚人不了。从他戒律决断。不识寂灭真如。何时得登彼岸。智者无恶可断。运用随心合散。法性本来空寂。不为生死所绊。若欲断除烦恼。此是无明痴汉。烦恼即是菩提。何用别求禅观。实际无佛无魔。心体无形无段

断除不二

丈夫运用堂堂。逍遥自在无妨。一切不能为害。坚固犹若金刚。不着二边中道。翛然非断非常。五欲贪嗔是佛。地狱不异天堂。愚人妄生分别。流浪生死倡狂。智者达色无碍。声闻无不恛惶。法性本无瑕翳。众生妄执青黄。如来引接迷愚。或说地狱天堂。弥勒身中自有。何须别处思量。弃却真如佛像。此人即是颠狂。声闻心中不了。唯只趁逐言章。言章本非真道。转加斗争刚强。心里蚖蛇蝮蝎。螫着便即遭伤。不解文中取义。何时得会真常。死入无间地狱。神识枉受灾殃

真俗不二

法师说法极好。心中不离烦恼。口谈文字化他。转更增他生老。真妄本来不二。凡夫弃妄觅道。四众云集听讲。高座论义浩浩。南座北座相争。四众为言为好。虽然口谈甘露。心里寻常枯燥。自己元无一钱。日夜数他珍宝。恰似无智愚人。弃却真金担草。心中三毒不舍。未审何时得道

解缚不二

律师持律自缚。自缚亦能缚他。外作威仪恬静。心内恰似洪波。不驾生死船筏。如何度得爱河。不解真宗正理。邪见言辞繁多。有二比丘犯律。便却往问优波。优波依律说罪。转增比丘网罗。方丈室中居士。维摩便即来诃。优波默然无对。净名说法无过。而彼戒性如空。不在内外娑婆。劝除生灭不肯。忽悟还同释迦

境照不二

禅师体离无明。烦恼从何处生。地狱天堂一相。涅槃生死空名。亦无贪嗔可断。亦无佛道可成。众生与佛平等。自然圣智惺惺。不为六尘所梁。句句独契无生。正觉一念玄解。三世坦然皆平。非法非律自制。翛然真入圆成。绝此四句百非。如空无作无依

运用无碍

我今滔滔自在。不羡公王卿宰。四时犹若金刚。苦乐心常不改。法宝喻于须弥。智慧广于江海。不为八风所牵。亦无精进懈怠。任性浮沉若颠。散诞纵横自在。遮莫刀剑临头。我自安然不采

迷悟不二

迷时以空为色。悟即以色为空。迷悟本无差别。色空究竟还同。愚人唤南作北。智者达无西东。欲觅如来妙理。常在一念之中。阳焰本非其水。渴鹿狂趁匆匆。自身虚假不实。将空更欲觅空。世人迷倒至甚。如犬吠雷叿叿。

Why I choose to “have no ambition?

▲ 13日,在忠清北道报恩郡法住寺举行的庙居活动中,德国童子军队员们与副主持觉云大师(右三)和能人文化院院长惠宇大师(左一)合影留念。最前排可以看到接受剃度的6名男队员和2名女队员。/法住寺

▲ 13日,在忠清北道报恩郡法住寺举行的庙居活动中,德国童子军队员们与副主持觉云大师(右三)和能人文化院院长惠宇大师(左一)合影留念。最前排可以看到接受剃度的6名男队员和2名女队员。/法住寺.jpg) ▲ 13日,在忠清北道报恩郡法住寺,来自德国的童子军队员乔那·马克(17岁)正在剃度。/法住寺

▲ 13日,在忠清北道报恩郡法住寺,来自德国的童子军队员乔那·马克(17岁)正在剃度。/法住寺