- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

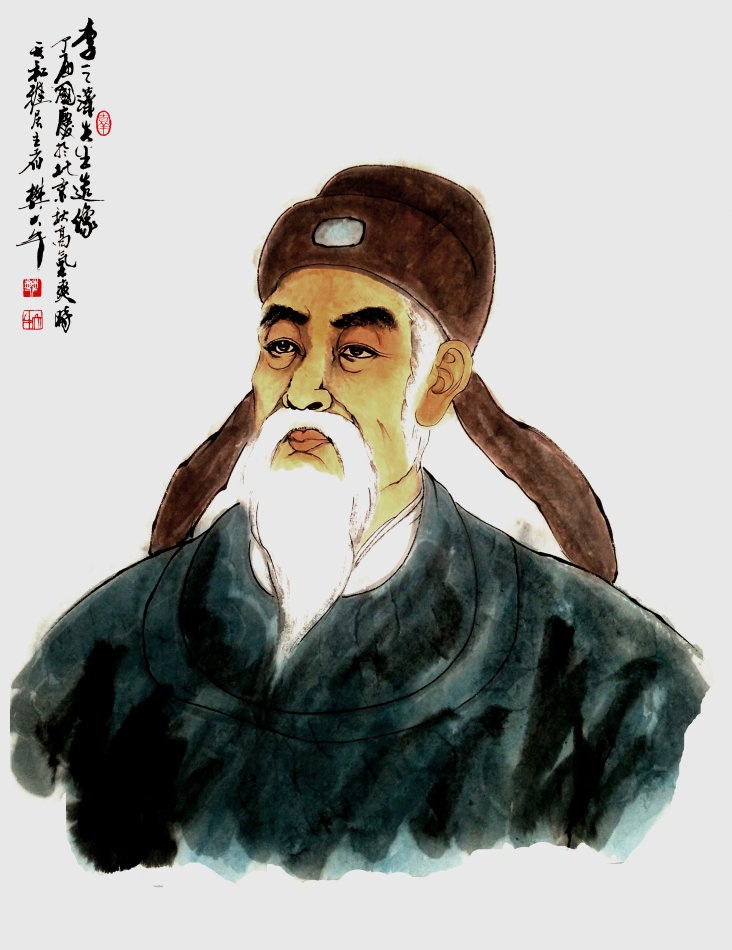

明朝时来华传教的意大利传教士利玛窦(Matteo Ricci)曾说,在中国,只有李之藻和徐光启两人真正了解欧洲科学。另一位明清之际的 传教士曾德昭(Alvaro de Semedo)认为,即使许多“自称有学识的欧 洲人”,实际上也不如李之藻那样深刻地认识欧洲近代科技。近代以来, 许多中国人固然由于 种种原因而获得了西 方人的赞美,但像李 之藻那样能够真正赢 得世界由衷赞美的中 国人其实并不多。

李之藻(1571— 1630),字我存,又字振之,号凉庵居士等,浙江仁和(今杭州)人。明朝隆庆五年(1571)出生于杭州一个低级武官家庭,先祖是南宋抗金名将李宝。李之藻自幼聪慧,并且在科举的道路上一帆风顺。1598 年,李之藻考中进士,并且在殿试中获得第二甲第五名的好成绩,他后来也因 此而自称“戊戌会魁”。

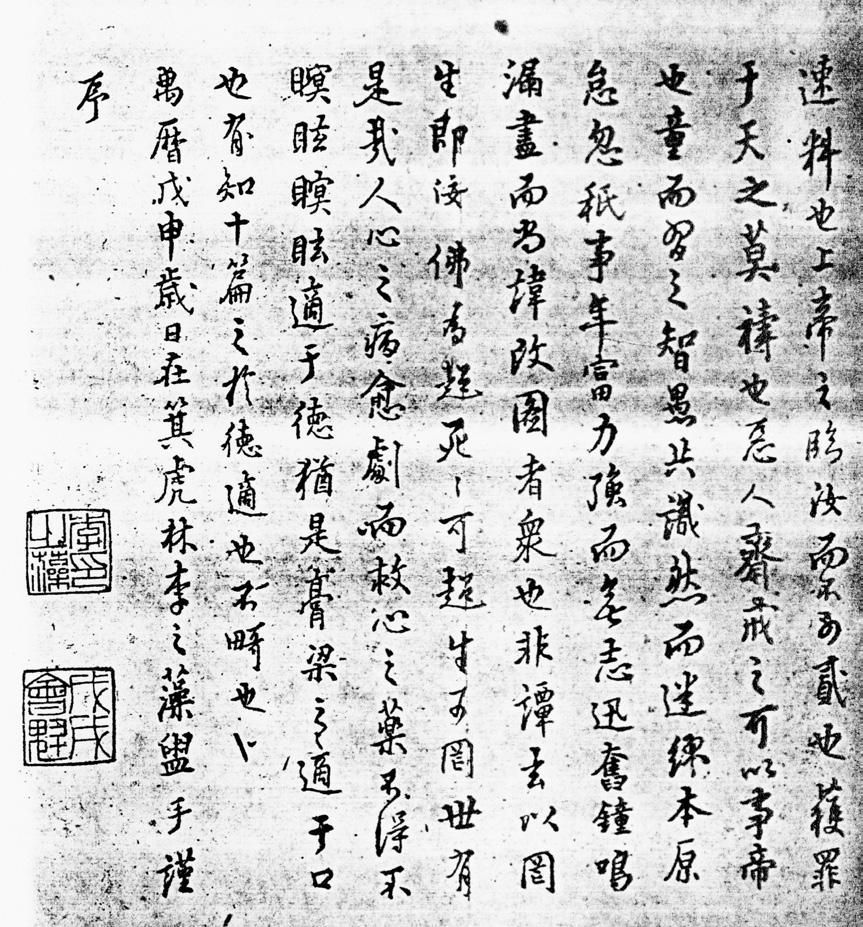

李之藻为畸人十篇所写序文之手笔(上面有“戊戌会魁”印章)

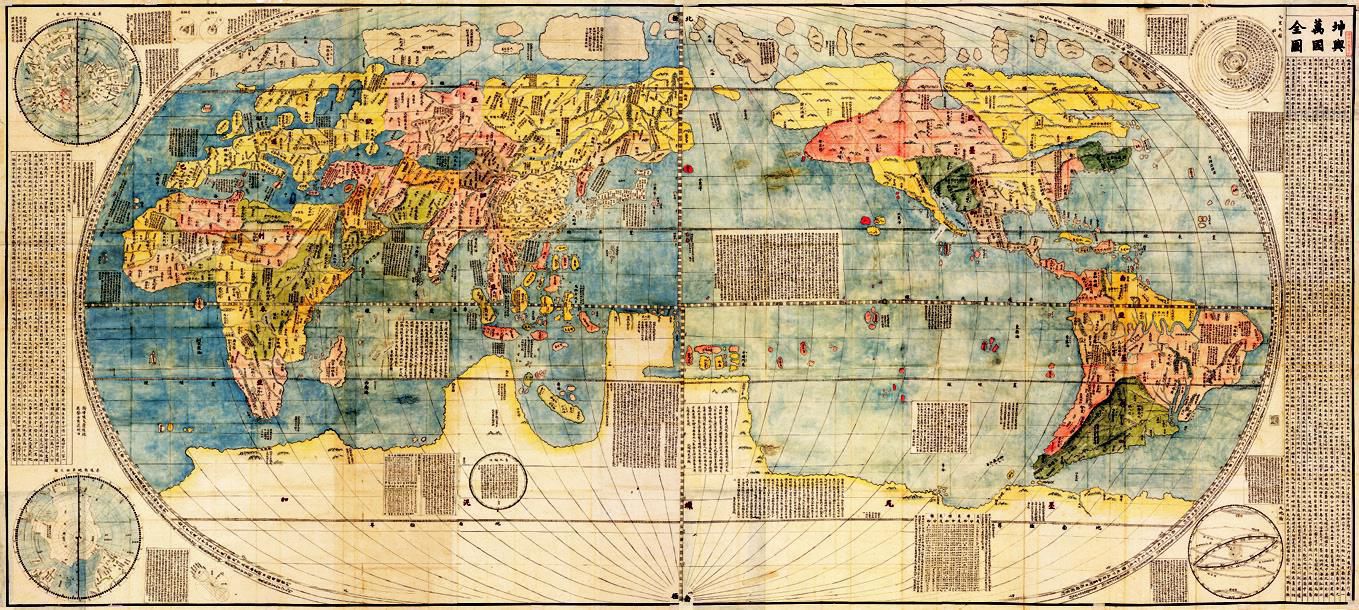

1601 年,在北京工部任职的李之藻初次拜访利玛窦时,被利玛窦 挂在房间里的世界地图所深深吸引。利玛窦对着世界地图,向李之藻等 人讲解了欧洲人所获得的世界地理新知识,叙述了自己从欧洲来到中国 的路程,介绍了经纬度知识及测量方法。李之藻对利玛窦所介绍的新知 识大为折服,但又觉得利玛窦所绘制的这幅世界地图太小了,于是鼓励、 支持利玛窦对原来所绘的中文世界地图进行修订。1602 年,在李之藻 的资助下,利玛窦绘制出了著名的《坤舆万国全图》。李之藻还从专业 的角度,为《坤舆万国全图》撰写了一篇序文,高度评价了利玛窦世界 地图的创新意义,并且指出了中国传统地理知识所存在的缺陷。在这篇 序文中,他不仅在地理上否定了中国是世界中心的观点,而且还在文化 上否定了中国是世界上唯一的文明中心的观点。更加重要的是,他的论 述中还包含着这样的重要思想:中国既然并非世界上唯一的文明中心, 西方也与中国一样有“圣作明述”,那么,我们不应当妄自尊大,排斥 外来的文化知识,而是要虚心地学习域外的先进文化。而且,这种学习 并不是像孔子所说的那样“天子失官,学在四夷”,或“礼失而求于野”,以居高临下的姿态到落后地区找回原先属于我们的文化要素,而是以平 等的态度去积极汲取先进的因素,并且推动人类文明的共同进步。可惜 的是,当时像李之藻这样既有博大胸怀又勤于学习外来文化的中国人实 在太少了。

1603 年,李之藻任福建学政,赴福建主持乡试。利用这次机会, 李之藻以比较隐晦的方式,在中国历史上第一次出了一道与西方科学文化相关的试题,以此来引导中国年轻学子去学习西方先进文化。李之藻还用利玛窦赠送给他的欧洲式日晷进行过测量,结果证明这种日晷要比中国传统的日晷更加准确。为了进一步了解西方文化,李之藻撰写了不少文章,并且与利玛窦一起翻译了《浑盖通宪图说》。

《坤舆万国全图》(李之藻参加了该图的编绘并为之作序)

“坤舆万国全图”现存明尼苏达大学图书馆版本,由美国国会图书馆扫描

《坤舆万国全图》是意大利传教士利玛窦与明朝光禄寺少卿李之藻合作刊刻的世界地图。 此图不仅汇集了当时中西方对世界地理的全部探索成果,并且是中国现存最早有完整经纬线的世界地图,在地理学和制图学界具有重要地位。

1610 年,李之藻在北京忽然得了重病,生命垂危。在此危难之际,比李之藻大十多岁、自己也已病魔缠身的利玛窦毅然拖着病体前来护理李之藻。垂危的李之藻接受了洗礼,皈依天主教。没想到李之藻成了天主教徒后,竟然痊愈康复了,而利玛窦则病倒了,几个月后去世。经过李之藻等人的多方奔走,万历皇帝最终将北京的一块墓地赐给利玛窦。(万历二十九年(1601年)开始师从利玛窦学习西方科学。万历三十八年(1610)二月,李之藻在北京突患重病,李以为必死,留下遗嘱,利玛窦“朝夕于床笫间,躬为调护”,同年,皈依天主教,圣名良(Leo),将家中供祀的佛像毁弃,换上耶稣像。事实上,李之藻认识利玛窦之初,利玛窦就劝他入教,但未成功,主因是李之藻有妾,而天主教奉行一夫一妻制,李之藻与利玛窦来往多年之后,终于下决心休离妾,正式受洗,但李之藻本人“赌博成瘾,谁也比不上他那样酷爱下棋、打麻将。”)

熹宗天启元年(1621年),出任光禄寺少卿,负责研制大炮,天启三年(1623年)去职。思宗崇祯二年(1629年)重新起复,负责修订历法,李之藻还自己制作了地球仪等天文仪器,府内几乎到处都是仪器。晚年一目失明,一目视力甚弱,仍然嗜学不倦。次年(崇祯三年,1630年)病逝于任上。

李之藻晚年,迅速崛起的后金一再打败明朝军队,大明王朝摇摇欲坠。李之藻利用自己丰富的西方文化知识,竭力为国效劳。他与杨廷筠等人一起募集资金,到澳门采购欧洲式火炮。但由于明朝政府内部的黑暗腐败,李之藻无法施展自己的才华。1623 年,李之藻因为反对魏忠贤而受到打击,最后被迫回家闲居。

1629 年,明朝钦天监推算历法再次出错,登基不久的崇祯皇帝下令李之藻尽快从杭州赶赴北京,参与历法修订工作。李之藻匆匆启程,由于途中病发,第二年才到北京。李之藻到北京后,立即抱病投入工作,在短短几个月中,参与翻译了《历指》《日躔表》等多部介绍西方天文学的著作。1630 年 11 月,李之藻在北京去世。

整个明代历史上,李之藻是少数几个能够真正理解西方科技的中国知识分子之一,也是最早开眼看世界的杭州人。西湖之子李之藻是杭州的骄傲,也是中国的骄傲。

在中国历史上,曾经出现过两次外来文化输入的高潮,一次是汉魏隋唐时代印度佛教文化的输入,一次是明代后期及近代西方文化的输入。两次外来文化大规模输入之时,宗教文化皆为开路先锋,起着重要的助推作用。与此同时,中华民族博大精深的文化也通过丝绸之路和西方传教士之口、笔,渐渐西传,引起阿拉伯和西方世界的震惊,甚至对欧洲启蒙运动产生了不小的影响。中外文化相互交流,相互影响,共同促进着世界文化的发展和繁荣。 十六世纪,天主教文化东传,在众多传教士的努力之下,经过一番艰苦地发展过程,逐渐进入中国大地,促成第二次中西文化交流大潮的涌现。在此过程中,耶稣会士利玛窦堪称勇开先河并取得卓越成就的第一人。 利玛窦1552年生于意大利马塞莱塔城(Macerata),16岁入天主教耶稣会,进圣安德修道院研习神学和西洋文理知识。1578年,青年利玛窦从葡萄牙首都里斯本出发,辗转数国,途中于1580年晋升铎位;经过四年的艰苦历程于1582年到达中国澳门,开始了在华的传教生涯。次年,他进入广州肇庆,继而赴韶州、南京、南昌等地传教。利玛窦意识到,在东方古老的封建大国有效的布道传教,先决条件在于精通中国语言以及风俗民情,采取适合中国国情的传教方式,也就是"入乡随俗"。他尊重中国传统文化,带领白肤碧眼的同伴刻苦学习中国语言,坚持在日常生活中着华服,说华语;还潜心钻研儒家经典,寻找天主教与传统儒学的结合点、近似点,以"去佛补儒"的方式传播天主教义。由于工作出色,1596年被任命为中国耶稣会会长。 | ||

|

|

|

为了结好各级官吏,加强对上层社会的影响,利玛窦放弃早期的僧人打扮,穿上儒服,广泛结交朝野著名人士,积极宣传西方科学技术,展示和赠送西洋珍奇器物,巧妙的以精于数学、天文、地理等知识渊博的学者形象出现在文人士大夫面前,成功地博得了许多上层社会人士的好感。明代思想家李贽所作《赠利西泰》一诗中,就以"刹利标名姓,仙山纪水程 "等诗句,记录了利公由南而北宣传天主教义的艰辛历程。与此同时,利玛窦也逐渐对中国传统文化有了深入地了解。他曾与明朝学者徐光启、李之藻合作,分别翻译了《几何原本》、《同文算指》等重要的科学著作。晚年,他撰写的《畸人十篇》,是一本用儒家学说解释天主教理的问答式著作,由李之藻等人为之作序,书中问答所涉及的著名士大夫就有徐光启、李载、吴可达、龚三益等人。利玛窦与中国士大夫阶层结交之深,由此可见一斑。 1601年,在朋友们的帮助下,利玛窦入京朝见明代神宗皇帝,献上天主圣象、圣母象、天主经典和自鸣钟、万国地图等礼物,获得了在都城居住的殊荣。利玛窦入居北京,标志着西方文化东传历史进入新的发展阶段,同时也意味着东方古国国门的松动。利玛窦在华28年,自始至终把尊重中国文化、介绍西方自然科学和宣传天主教义良好地结合在一起,取得了辉煌的成果,被后人称赞为中西文化交流历史上的"最高典范",贡献是永垂不朽的。 | ||

宗赐地葬利公

1610年5 月11日,利玛窦在北京病逝,享年58岁。依照惯例,客死中国各地的传教士都必须迁葬澳门神学院墓地。利玛窦生前曾有在京郊购买墓地的愿望,而传教士和中国教友更希望得到皇帝的赐地埋葬利玛窦,这就等于认可教会和督教在中国的合法存在了。经过协商,决定以西班牙籍耶稣会士庞迪我神父(Didace de Pantoja) 的名义,向皇帝呈上奏疏。在李之藻修改润色的奏疏中,庞迪我称:利玛窦以年老患病身故,情实可怜,况臣利玛窦自入圣朝,渐习熙明之化,读书通理,朝夕虔恭,焚香祝天,颂圣一念,犬马报恩忠赤之心,都城士民共知,非敢饰说。生前颇称好学,颇能著述,先在海邦,原系知名之士,及来上国,亦为缙绅所嘉?,臣等外国微臣,悲其死无葬地,泣血祈恳天恩,查赐闲地亩余,或废寺闲房数间,俾异域遗骸得以埋瘗,而臣等见在四人,亦得生死相依,恪守教规,既享天朝乐土太平之福,亦毕蝼蚁外臣报效之诚。 传教士这份情真词切的奏疏,在呈报、批准、落实的全过程中,是以明末少有的速度进行并顺利完成的。 明神宗本是懒惰成性的人,素来疏于批阅奏章,即使边疆战事危急也难得召见大臣。但他却在第三天及时将庞迪我的奏疏批转给了内阁大学士叶向高,让其按惯例处理。叶向高在南京任职时,与利玛窦等神父十分熟悉,晋升大学士后,在北京私宅中曾两次宴请利玛窦。事前,他从庞迪我送来的奏章副本中了解到传教士的意图后曾表示,尽管传教士的请求是没有一条先例和法律依据的,但对利玛窦而言,则属受之无愧,他将设法促成此事。当皇帝令其处理此事时,叶向高先将奏章交户部办理,后又利用职权,按照传教士们的意愿,把奏章从户部调出,转由礼部处置,因为礼部里有好几位大臣和神父们特别友好。 李之藻及时拜访了礼部尚书吴道南,向这位昔日的老师详细介绍了利玛窦及其传教士的处境,吴道南当即慨然应允。 不出一个月,礼部就向皇帝提交了处理意见。他们在《大明会典》中找到了一条法律依据:外臣来访未达京城而亡者,所在省份负责埋葬;如已到京拜谒皇帝并依惯例领赏者,丧葬费由赏金支付;未得赏赐者,丧葬费由京城地方官府--顺天府出资。礼部在呈文中向皇帝解释说:利玛窦虽然不是外国使臣,但他仰慕中华文化和大明盛世,从泰西远涉重洋来我中国,得皇帝赏赐已有多年;且勤学不倦,著书颇多。因此,可以依照上述法律条例,责令顺天府寻找合适的土地和房屋,使死者得以安葬,他的同伴则可以居住其旁,依其信仰,遵崇上帝并为明皇祈祷。 当礼部的处置意见再次呈报皇帝时,明神宗居然于第二天按例行手续将文件转交阁臣,征询意见;第三天叶向高签署一"可"字,表示可以批准,再次把文件送回到皇帝处,神宗无异议。至此,传教士的请求获得了明王朝最高统治者的批准。 在办事效率极低的明代,一份公文呈上月余就得到答复,是极为少见的。一直忐忑不安的庞迪我等人闻讯,欣喜有加,认为全知全能的上帝?影响了这位特殊君主的心,使他回想起他所接受神父们的礼品以及他那个须臾不离眼前的手提式的钟?。或者,如太监们曾向利玛窦所言的那样,皇帝对能将一束白光分解成七彩光的外国教士,或许也有将土石变黄金的魔力寄有厚望。 实际上,明朝官吏叶向高、李之藻、吴道南等人鼎力相助,是促使这件事得以迅速解决的重要原因。当部分官吏以"从无此例"为由反对此举时,叶向高反驳说:自古来华洋人中,"其道德学问,有一如利子乎? 毋论其它事,即译《几何原本》一书,便宜赐葬地矣。当然,传教士们也没忘记向处理此事的权贵和曾经帮助过他们的人,送去西洋新奇物品作为酬谢。 奏章获批准以后,叶向高、吴道南分别给顺天府尹黄吉士写信,嘱其妥善处理此事。黄吉士不敢怠慢,很快勘察指定了四个地方,任神父们选择。经庞迪我等人逐一察看后,选择了位于阜成门外偏北一公里、人称"滕公栅栏"的地方。这里有一处皇宫大太监杨内官的乡间别墅,有四进院落,房屋38间。杨太监因故失去皇上恩宠后,为保存自己的这份财产,悄悄改别墅为寺院,供奉冥府之神地藏王等菩萨,名曰仁恩寺。杨太监被判刑后,房产已被没收,所以又称栅栏官地。黄吉士告诉神父们,作为皇帝的赐物,教会无需付款便可拥有这份产业。 栅栏官地正式归属教会以后,大门门额上,刻上了两个中文大字--钦赐。礼部尚书吴道南和顺天府尹黄吉士的布告分别张贴在别墅大门外,申明此地已钦赐利玛窦作葬身之地,并利氏之同伴永久居留之所;无神父许可,他人不得进入,骚扰者将受惩罚。黄吉士还领着下属吹锣打鼓地给为利玛窦送来了一方匾额,上书"慕义立言"四个漂亮的大字,另有上款"泰西利玛窦"和落款"少京兆黄吉士立"等几个小字。 从此,滕公栅栏有了新的称呼--栅栏墓地。

|

畸人十篇 | ||||||

《畸人十篇》是利玛窦同十位中国士大夫的对话集。内容有基督教伦理,特别重要地是讨论了生死问题。利玛窦说,"其中观点是用引文、格言、实例、哲学家、神父、圣经的精辟论述作论据论证的"。 该书1608年初刻于北京,1609年重刻于南京、南昌。1629年收入李之藻编印的大型丛书《天学初函》。

| ||||||