- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

有清一代,风流才子迭出,清朝诗人、文学家 李渔(确切来说他应该是明末清初人),正是其中的佼佼者。而且他的文名比诗名大得多,由于普遍认为《金瓶梅》之后中国情色文学的巅峰之作《肉蒲团》,是号称“ 中华五千年第一风流文人”的 李渔所作,再加上一本闻名遐迩的《闲情偶寄》,奠定了他在中国戏剧界和美学界的宗师地位,于是 被后世誉为“东方莎士比亚”、“世界喜剧大师”,跻身世界文化名人之列。前些年,曾有一部电视连续剧电视连续剧《风流戏王》播出,讲的就是 李渔的传奇人生,居然在戏中,李渔还能和秦淮名妓李香君发生了那么一点点关系,结了尘缘,始料不及,果然是风流才子一枚。

诗词虽然在明清时代早已没有了唐宋时代的波澜壮阔,猛人辈出,不过清朝还是出过不错的诗词大家,比如纳兰性德,又比如朱彝尊、陈维崧。而且即使是我们此时的正主李渔,他尽管以小说、戏曲立世,不过也曾写过很多或清丽可人或厚重沉郁的诗词,比如他的《清明前一日》(正当离乱世)、《夏寒不雨为楚人忧岁》(江风五月尚飕飕)、《甲申纪乱》(昔见杜甫诗)还颇有老杜忧国忧民的遗风。至于他的词,却又是婉约幽怨为能事,比如“海棠经雨,脸边清泪湿胭脂”、“凤翔台上,紫箫吹断美人风”(《 笠翁对韵》),等等,都是脍炙人口的好词,和他的诗风简直是判若两人,也说明他文风的多变。

和中国历史上的很多著名文人一样,李渔也是一个天生异禀的神童。据说他怀胎十一个月才“星宿降地”,是“仙之侣,天之徒”,于是才初名仙侣,字谪凡,号天徒,大有李白诗仙的传说况味。李渔自幼聪明好学、过目成诵,总角之年就能写诗,15岁时在自家后院的梧桐树上刻的诗:“小时种梧桐,桐本细如艾。针尖刻小诗,字瘦皮不坏”韵味十足,确实不坏。后来家道中落,又逢乡试不弟,所写的诗便变得沉郁苍凉:“酒少更宜赊痛饮,愤多姑缓读《离骚》。姓名千古刘蕡在,比拟登科似觉高。”及至明亡清立,颇有民族气节的他拒绝做官,奋笔直书“髡尽狂奴发,来耕墓上田。屋留兵燹后,身活战场边。几处烽烟熄,谁家骨肉全?借人聊慰己,且过太平年。”从此了却功名,归隐田园。

当然,作为中华五千年不世出的“第一风流文人”,他的风流韵事也总被人们津津乐道。这个五十得子的风流戏子妻妾成群。为了生活,他甚至把美艳妻妾拼凑成一个无敌戏班,到各地巡演“打秋风”,可谓是财源滚滚。有人还认为他的那些人手一册的流行小说不仅不能给他带来财运,他还因此被迫成为了中华打击盗版的第一人,最早的知识产权维权人士。书只能给他带来名气,倒是他老婆二奶小三组的“草台班子”成为了他的主要经济来源。

所以,有人也称他为古代第一“猥琐男”,虽然不做清廷的官,却又因为钱而到处巴结权贵,甚至于贩卖房中术和壮阳药而成为富贵之人的最佳“帮闲”,是个变态老头。难怪他论起女人之色来那么得心应手,比如“妇人妩媚多端,毕竟以色为主”、“妇人本质,惟白最难”(正所谓“一白掩百丑”),于是“白者、嫩者、宽者”最为人争取,所以美容业便成了朝阳产业,其他还有什么“红颜薄命”、“陋质福厚”一套套的,原来是有生活积累的。最终,看过天下最美女人、品过天下最好美食的风流才子古稀之年在贫病交加中泯然离世,令人嘘唏。

李渔之所以不被后世看好原因有三:

其一没有考上科举,转头做了卖赋糊口的末流商人(卖赋被当时的人称为贱业),不符合中国人“修身治国平天下”的价值取向。

其二是寄情声色,按照现今的标准,有点不思进取,把自己的风花雪月看得比什么都重要,这与板着脸孔不苟言笑的中国君子差别实在太大。

其三是写了一本“风流”小说《肉蒲团》。其实,对这本书的评价绝对是“仁者见仁,智者见智,淫者见淫”的问题。

今天不谈畅销书作家李渔,不谈成功的文化商人李渔。只想谈谈“听到杨梅就两眼放光,抓到大闸蟹便吃得欢喜”的李渔。谈谈一个嗜花如命,为买水仙典当了家中首饰”的李渔。谈谈“一手摇着折扇,一手拎着给妻妾发明的箱式马桶,走在金陵街头”的李渔。因为,读懂李渔,就读懂了生活。

无论富贵还是贫穷,李渔的内心始终丰富多姿。他懂得悦纳生活,也懂得取悦自己。他可以为生活中的小事乐此不疲,也能对自己的爱好和兴趣无限坚持。他可以在平凡中锤炼诗意,亦可在俗雅间放纵自己,他有成堆的癖好,并且每一个都做到了极致。

李渔是重度大闸蟹上瘾者,号称“蟹仙”。每到吃蟹的季节,筐载而归。几乎把家里七七四九个大缸全都装满了蟹,每天都要抓出来吃。他说:“独于蟹螯一物,心能嗜之,口能甘之,无论终身一日皆不能忘之。”

李渔虽好美食,但并不主张大吃大喝,不加节制,他推崇的是“止崇俭啬,不导奢靡”的饮食观。基于这种认识,李渔认为“饮食之道,脍不如肉, 肉不如蔬”。李渔极爱食笋,他说笋是“蔬中第一品也,肥羊嫩猪,何足比肩。”他常常把笋和肉一起炖煮,最后只吃笋。

李渔深谙烹饪之道,他认为烹饪要使食物调融各种味道。

以“面”为例,李渔说:“南人食切面,其油盐酱醋等作料,皆下于面汤之中,汤有味而面无味,是人之所重者不在面而在汤,与未尝食面等也。而他的理念是:“以调和诸物,尽归于面,面具五味而汤独清,如此方是食面,非饮汤也。”如此纤毫之处都不落粗糙的饮食艺术,背后则是李渔对生命的珍惜与品咂。

生逢于明清易代的李渔,是一个懂得享受生活之乐,发现生活之美的人。他认为世间万物在给人快乐、让人忘忧的同时,也在造就人们独特的精神品格。

李渔曾将四季中的水仙、莲花、秋海棠、冬腊梅比作自己的四条命——予有四命,各司一时:春以水仙花为命;夏以莲为命;秋以秋海棠为命;冬以腊梅为命。无此四花,是无命也。

有一年春天,李渔没有富余钱财过年,等到水仙花开的时候,没钱买。家人说他要自己克制,一年不看水仙花也没什么可奇怪的。

李渔却说:难道你们是要夺去我性命么?我宁可少掉一年的寿命,也不想一个季节没有花的陪伴。况且我从他乡冒着大雪回到南京,就是为了看这水仙花。如果看不到,岂不是不如不回来南京,就呆在他乡过年算了?家人劝不过他,就给了他玉饰去点换水仙花了。

宋·赵孟坚《水仙卷》

李渔不仅爱花,也精细地研究各种花卉竹木的种植美学。在《闲情偶寄》中他这样论柳:

柳贵乎垂,不垂则可无柳,柳条贵长,不长则无袅娜之姿,徒长无无益也。此树应为纳蝉之所,诸鸟亦集,长夏不寂寞,得时间鼓吹者,是树皆有功,而高柳为最。总之,种树非止娱目,兼为悦耳。

无论落魄还是富贵,李渔一生都寄情于他的生活。他热爱生活的点点滴滴,懂得在平凡的生活中寻找和享受快乐。

他常常赋予周围的人事以明确的美学意义。在他的心目中,无论是一栋房屋、一种器皿、一棵树,乃至睡梦中闻到的一阵花香,都能给人带来特殊的审美趣味,而这种精神上的娱悦,难道不就是人生在世最美好、最值得珍惜的东西吗?

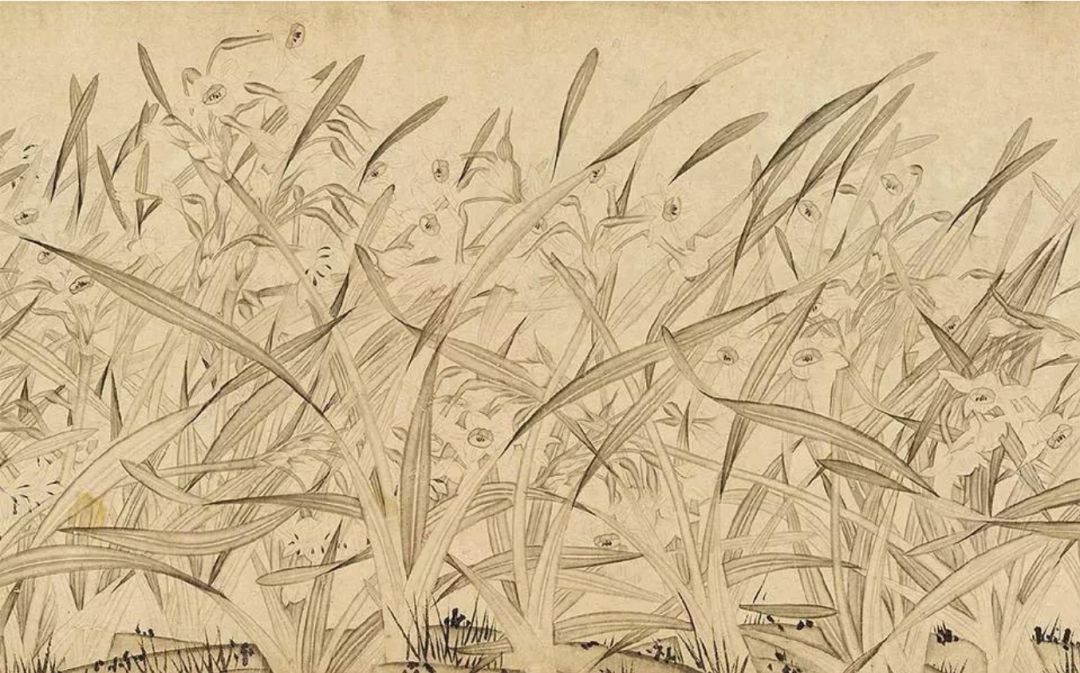

李渔画作之墨梅图

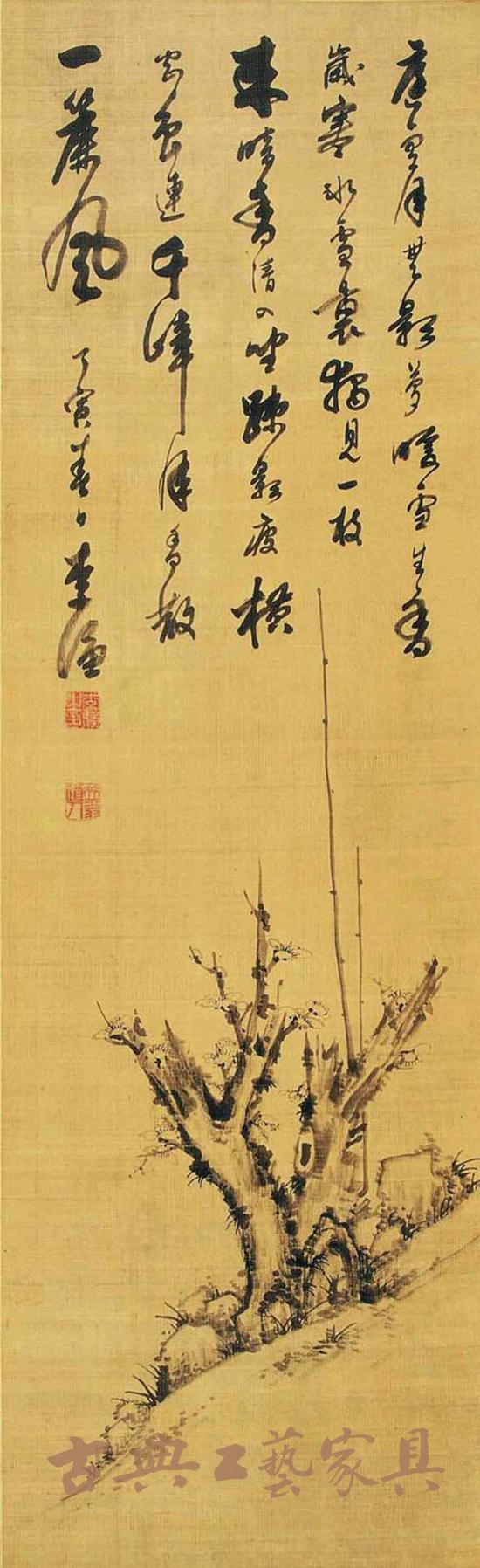

李渔发明凉杌和暖椅。他在马扎中间加一个小箱子,里面放上凉水或冰块,变成一个“冰箱”,夏天坐上去就可以消暑了,是为凉杌。而暖椅,外观即是椅子也是办公桌也是轿子,“一物而充数物之用”,放上煤炭后可以不断生暖,是冬天写作的绝好家具。同时,李渔还创造出“床令生花、帐使有骨、帐宜加锁、床要着裙”的“十六字令”,用来改装他最认为比老婆还重要的床榻(“是床也者,乃我半生相共之物,较之结发糟糠,犹有分先后者也……妻妾为人中之榻,而床笫乃榻中之人。”)。

《闲情偶寄》的“暖椅式”配图

除此之外,还有橱柜箱笥和屏风几案,李渔对每一件家具的使用,都做到物尽其用,并独出心裁,用百般巧思,与家具一起“玩”得不亦乐乎。

在李渔最富创意的暖椅式发明后,他得意地说,跟我这款可做轿子用的暖椅比起来,魏晋王子猷雪夜访戴的那艘船可以当柴烧了,孟浩然骑着踏雪寻诗的那匹毛驴也可以卖了,仓颉造字使“天雨栗,鬼夜哭”,我造这款暖椅,会不会也这样呢,我可真是比那位忧天的杞人还忧心忡忡哩。

李渔改造家具是一等一的好手,若是放在今天,他不知道会设计出多少新颖独特、雅俗共赏的“新古典家具”呢,更何况博学多才的李渔,在《闲情偶寄》中还写了大量论述家具摆放和审美的文字。

生活在改朝换代、兵荒马乱的世道中,李渔并没有归隐深山。相反,他努力生存,认真生活。他写书、做出版、排戏、造园、设计家具、烹饪美食,把自己的深情活在了一件一件作品之中。

(佚名)

李渔“无声戏”的稗史意义

李渔(1611—1680)原名仙侣,号天徒,在他后半生卖文糊口的生涯之始,改名渔,号笠翁,是清初一位毁誉参半的人物。李渔自己说:“予生也贱,又罹奇穷。”作为明清时期的一位戏剧和小说大家,他以戏曲小说为平生志业,声称:“吾于诗文非不究心,而得心应手,终不敢以稗官为末技。”他是一位古代历史上少有的,不求科举荣身,专以卖文糊口的职业作家。写出了戏曲理论名著《闲情偶寄》、戏曲《笠翁十种曲》,还创作了《十二楼》《无声戏》等风靡一时的拟话本集。

杜浚称他的《无声戏》“为从来小说之冠”;孙楷第说:“我们看他的小说,真觉得篇篇有篇篇的境界风趣,绝无重复相似的毛病;这是他人赶不上的……说到清朝的短篇小说,除了笠翁外,真是没有第二人了。”在小说史上,李渔是和冯梦龙、凌濛初鼎足而三的拟话本大家,而他在戏曲理论和创作上的贡献又远远高出二者。李渔拟话本能够自成一体,在海内外产生巨大影响,和他“无声戏”的小说观有着直接的关系。

李渔的“无声戏”之说,包括两个方面:一是将小说视为无声的戏曲。他把自己的拟话本集命名为《无声戏》,并在《十二楼》的《拂云楼》中要读者“各洗尊眸,看演这出无声戏”,就是直观的体现;另一方面,认为“稗官为传奇蓝本”。《笠翁十种曲》中的《比目鱼》《奈何天》《凤求凰》《巧团圆》四种都是改编自他的《无声戏》和《十二楼》。李渔重视戏曲和小说文体内在的一致性,在近四百年前就提出了小说是“无声戏”这样一种跨文体的观念,在稗史上可称独树一帜。在今天,小说与影视剧孪生同产的现象更趋常态化,李笠翁的小说文体理论和利弊得失,更具借鉴意义。

从小说史的大脉络来讲,李渔的“无声戏”说,具有三重的价值和意义:即小说编创方式的探索、对文学性虚构的肯定、以游戏的态度释放小说的活力。

一、“无声戏”是李渔首创的拟话本编创方式。他的小说依傍戏曲程式化的角色、情节和场景,小变其形,追求情节翻新、立意奇巧的效果。从宋元时代开始,各种话本、拟话本集大都是取材故事类书,编辑成分要远大于创作。罗烨《醉翁谈录》记载的南宋“话目”(故事名称)有100多个。那时说书人的职业素养是“幼习《太平广记》,长攻历代史书”,熟知洪迈的《夷坚志》、皇都风月主人的《绿窗新话》等故事类书。孙楷第《小说旁证》、谭正璧的《三言二拍资料》,梳理出“三言”“二拍”共198篇小说的入话与正文故事的出处,可见冯梦龙、凌濛初等拟话本作者,多是以当时人编纂的类书与文言小说为框架改写小说。在没有本事依傍的情况下,小说家通常难以结撰数量众多的短篇小说。因而,“三言”“二拍”之后,《型世言》《石点头》一类拟话本的题材来源更加杂凑。清代拟话本集再也没有数十成百之巨的篇数,最大的原因在前出的话本小说和题材资源已被冯梦龙、凌濛初等奄取殆尽。如凌濛初在“二拍”序中声称,因“三言”将话本搜罗一空,他的“二拍”只能将前人所弃的“竹头木屑”缀合成篇。

李渔的《无声戏》和《十二楼》绝大部分出自独创。对戏曲程式、套路的逆向借鉴是李渔小说意取尖新的关键所在。李渔曾说过:“若稗官野史则实有微长,不效美妇一颦,不拾名流一唾,当时耳目,为我一新。”李渔创作尤重脱套、“脱窠臼”。窠臼者,套路、模式也。它们的情节结构、人物命运走向有固定路数。“脱窠臼”就是反向的构建方式。李渔是个技巧主义者,他的翻新创造,乃是“仍其体质,变其丰姿”,“如同一美人,而稍更衣饰,便足令人改观,不俟变形易貌而始知别一神情也”。所以他声言:“束缚文人,而使有才不得自展者,曲谱是也;私厚词人,而使有才得以独展者,亦曲谱是也。”曲谱之外,戏曲旧有的程式、排场,都是李渔创作拟话本的灵感来源。他只需要“小变其形”地移用过来,就解决了小说的取材问题。其小说的故事核心,往往是对旧有模式的逆向思维。如将才子佳人故事套用到同性恋故事上的《男孟母教子三迁》,才子追求佳人变成的《众美齐心夺才子》;才子佳人终成眷属,变成奇丑奇臭的阙里侯与佳人团圆到老。没有窠臼、程式就没有笠翁这些让人耳目一新的小说。因有成法和阶梯可循,才能稍更衣饰,就别出风神,大受欢迎。笠翁的小说和传奇构思方法出自同一机枢。小说之称为无声戏,正是小说对戏剧艺术技巧的依循借鉴,是在对戏曲程式中的依傍中的求新。

“无声戏”这种小说观念,以戏曲格套做翻案文章的构思方式,使李渔摆脱了稗史小说必然写实的旧观念拘缚,自然而然地产生了“事无所本”、“凭空结撰”,虚则虚到底的虚构观念。这是小说史上的一大进步。

二、以小说为“无声戏”,是对文学性虚构的肯定。以戏论文,本质上是把小说视为虚构的游戏。虚构这个概念,在小说史上相当难产。唐代之前的小说基本上被纪实观念所左右。如鲁迅指出的,唐人始有意为小说,也就是进行自觉艺术虚构。但是,唐传奇作者们在“征奇话异”之余,往往在篇末把故事的讲述者、时间、地点、听众一一交代清楚,以示故事的真实性。如元稹的《莺莺传》:

贞元岁九月,执事李公垂,宿于予靖安里第,语及于是(张生与莺莺故事)。公垂卓然称异,遂为《莺莺歌》以传之。崔氏小名莺莺,公垂以命篇。

这样一种“讲故事”的情景设置,还是出于取信于读者的“实录”观念的影响。直到明代,虚构才被文人们逐渐接受。如谢肇淛说:“凡为小说及杂剧戏文,须是虚实相半,方为游戏三昧之笔。”在探讨戏曲创作之时,“贵幻”、“奇幻足快俗人,而不必根于理”(袁于令)的见解更为常见。所以,李笠翁的“无声戏”观念的本质就是将小说创作向戏曲靠拢,使小说获得了艺术虚构、艺术想象的自由。这在小说史上是具有重大意义的。它使小说从自古以来的“实录”、“稗史”的写实观念中解脱出来,给了文学性的虚构以合理性。

李渔并非没有看到小说与戏曲间的区别。他指出“纸上之忧乐笑啼与场上之悲欢离合”“似同而实别”。小说要“悦目”,戏曲要“便口”。李渔的“无声戏”小说观,是对话本小说表演和讲述情景的某种回归。话本本是口头文学,是用戏剧性的情节人物打动听众。早期说书人的伎艺主要是模仿人物口吻,像《快嘴李翠莲》《西山一窟鬼》,都含有类似戏剧性的表演因素,说书人一张嘴“自然使席上风生,不枉教坐间星拱”。话本叙事结构简洁单纯,“讲论处不滞搭,不絮烦”,其精髓是一事统摄始终的简单结构,鲜明的人物形象、快节奏的情节,以人物口角动作表演其身份、性格等,本身就含很鲜明的戏剧性。这种舞台性特点在冯梦龙的“三言”中得到了改造。他强调“文心与俚耳相协”。俚耳是口头文学的听众,文心则是雅文化的,具有深刻内涵的文字。如《卖油郎独占花魁》《蒋兴哥重会珍珠衫》等经典作品,情节进展缓和细致,在探询人物内心隐微和细节上平铺细描,这种“深度”的、平淡化的小说,开始指向了私人化、内向性的阅读。但在“三言”之后,来自民间的机智幽默和喜剧精神,在文人小说中变成了嫉愤的牢骚和嘲骂。后者的故事或多或少地失去了独立性,有沦为议论注脚之虞,戏剧性的场景更是几乎绝迹,拟话本艺术日趋没落。

李渔将戏曲“贵幻”的艺术追求,运用在拟话本创作中。所谓“非奇不传”,他的小说在情节上的陡转巧合,是戏场关目中的出奇变相。如《谭楚玉戏里谈情 刘藐姑曲终死节》,男女主人公在戏台上表演《荆钗记》“投江”一出,借戏文抒发生离死别之情,是典型的“戏中串戏”的程式变形;小说人物对话和内心描写都如戏中角色的台词,简洁外化,不需“深思而后得其意之所在”。在人物设置上,依循着“稗官是传奇蓝本,有生旦不可无净丑”的原则,读者可以根据角色期待,作出轻松的反映,引发笑声。李渔在《闲情偶寄·词曲部》的一段话,畅言文学性虚构为创作者带来的如造物主那般的快乐:“未有真境之为所欲为,能出幻境纵横之上者。我欲作官,则顷刻之间便臻荣贵;我欲致仕,则转盼之际又入山林;我欲作人间才子,即为杜甫李白之后身;我欲娶绝代佳人,即作王墙西施之元配;我欲成仙作佛,则西天蓬岛即在砚池笔架之前;我欲尽孝输忠,则君治亲年,可跻尧舜彭篯之上。”在那个由笔墨构成的世界中,李渔认为作者是无所不能的:可以是隐士高官、可以做人间才子、娶绝代佳人,又能成仙成佛、建不世之功……幻境纵横,全由自我做主。多么自由自在!畅快淋漓!这是罗贯中、冯梦龙等小说作者不敢宣之于口的霸蛮权力。

三、“无声戏”的观念用游戏的、喜剧的主张,从桎梏中释放出小说的生机。自从冯梦龙用《喻世明言》、《醒世恒言》和《警世通言》为“三言”命名,明末清初的拟话本集出现了《型世言》、《照世杯》、《清夜钟》等一大批微言大义的堂堂名目。从这些小说集的命名中,就可以看到,通俗文学对文以载道、道德说教的正统文学的攀附。文人们用强烈的情绪化说教,覆盖了来自民间说书的娱乐精神和幽默襟趣。到《型世言》和《照世杯》一类拟话本,作者更急于救世,大量的说教之辞,味同嚼蜡的故事人物,败坏了读者的胃口。“无声戏”的小说观念强调了阅读的浅易性和娱乐化。“戏文是作给不读书之妇人小儿同看,故贵浅不贵深”,是迎合小说读者实际兴味的一种叙事模式。

宋元话本是诉诸听觉为主的感官艺术形式,人物情节类型化和叙述套语等口头文学特色,使儿童妇女和不识字者也可以“闻而如见之”。所谓闻而如见之,首先是有鲜明的形象性和戏剧化情节。拟话本是由文人写作,供给个人阅读的文本,在脱离“听——说”艺术的过程中,小说作者掌握了更多自主权力,可以使作品在思想意蕴、个人风格的深刻与独立方面走得更远。但“读——写”模式的深度文人化,却限制了作品在普通读者中的普及性和号召力。像李渔这样靠卖文糊口的作家,关心的是市场和生计。在明清,戏曲是拥有最多受众,广受欢迎的艺术形式。在勾栏瓦舍之中,“说话”和戏曲都是现场表演的技艺,李渔将小说称为“无声戏”,标榜小说的大众性,在某种程度上使拟话本又回到大众化传播的层面。在以小说为消遣娱乐的本质上,李渔的小说更接近宋元说书,而非告诫连篇的文人拟话本。

他用游戏消解小说受史传文学、雅文学规范而日益质枯呆滞的风格,自豪地宣称:“惟我填词不卖愁,一夫不笑是吾忧”。李渔小说也采取教化之论,但填词之为游戏的理论,修正了明末拟话本文人的正统说教。李渔声称“大约弟之诗文杂著,皆属笑资。以后向坊人购书,但有展阅数订而颐不疾解者,即属赝本。”他的幽默感让一本正经的告诫、教化变了味道。

李笠翁的“无声戏”说出现的背景是明清之际戏曲艺术的流行。与李渔同时的尤侗,就称“天地一梨园”,称其诗集为“便是吾家院本,供大众手拍”(尤侗《西堂杂俎一集》,卷五) 李渔之后,仅从小说集的命名看,就有《纸上春台》、《笔梨园》,其中篇目也径名为“第一戏”、“第一本”,都是师仿“无声戏”之说者。李笠翁的作品流传海外,对江户时代日本娱乐文艺产生一定影响,冈晴夫称他为“戏作者”的先驱,即不言自明的虚构、游戏三味和无用的文学。

总之,李渔小说能成为清代白话短篇小说的翘楚,得益于他的“无声戏”之小说观念,但“无声戏”之说弊端也是明显的。首先李渔将小说看成无声戏剧,将一个“戏”字横在胸中,将戏曲关目的随意装点,取代了拟话本由“三言”奠定的细致模仿现实的叙事性。小说中人物的对话、意识乃至场景都模仿剧场观念、舞台表演般的单纯明快。“三言”中写市井日常琐事的氛围、韵味,难以在舞台剧式的场景中出现。其次,李渔抱着舒郁解愤,自健脾胃的目的创作,戏曲环境的预设,保证了创作主体绝对的话语权。创作主体的绝对权力,意味着对阅读者主体理性的剥夺。戏曲演出是在公共场合,观众的理解和反映被表演者和众人所牵引,作品偏爱友好的人物性格,强化的是社会的和公共的生活,是对当时社会接纳规范的反映。这些特性在话本的说书语境中有部分体现。文人创作的小说纯为阅读的目的,而阅读的本性则有利于形成私人性的和内向性的自我。读者的理性阅读不适于作者随心所欲的自我展现。第三将小说视为“无声戏”,势必使情节过于翻奇弄巧。明清戏曲情节模式追求巧合新奇,李渔写小说,如写戏曲那样“考古商今,到处搜奇迹”。像《女陈平》、《归正楼》、《十巹搂》之类,因此牵合关目,情节杂凑。戏曲的本质是以抒发情感为目的,小说则要尊重故事和人物真实性和内在逻辑。过于追求戏剧化使其拟话本成就难以超越“三言”。

在当今文坛,小说和影视剧互为依存的商业传播方式,比李渔的时代更受人们的追捧。作为一种现象,李渔的“无声戏”理论至今仍有剖析、借鉴的意义。

王昕(中国人民大学文学院教授)

李渔:誉满天下,谤满天下的文化巨匠

李渔被称为中国文学史上的旷世奇才,他在戏曲小说等领域贡献巨大。在他留下的600万字的著述中,有传世作品《笠翁十种曲》,即《怜香伴》、《风筝误》、《凤求凰》、《比目鱼》等,至今仍在全国各地上演不衰。他贡献最大的是戏曲理论专著《闲情偶寄》,这是我国导演学的奠基之作,被称为世界上第一部导演学著作。《闲情偶寄》中的“演习部”和“声容部”有相当多的篇幅都是论述戏剧导演学的,被演艺界沿用至今。他的著述内容还涉及小说、美学、园林建筑等诸多方面。

誉满天下 谤满天下

在中国文化史上,李渔是一个非常特殊的现象,一方面,他著述宏富,留下600万字脍炙人口的戏剧、小说以及理论文章;另一方面,他却备受争议,饱受诟病,被认为是一个人品人格有问题的小人。

李渔是一个誉满天下,谤满天下的极富争议的人。

赞赏者称他是“旷世奇才”,“文学巨匠”,“中国的莎士比亚”,是一个诗词、曲赋、书画、篆刻、园林、艺术、生活、美学无所不通的通才、全才、奇才,他与孔尚任、洪升并列为清代戏曲名家,“所制词曲为本朝第一”;贬抑他者称他是“中华五千年第一风流文人”,指责他“善逢迎”,“打秋风”,他常率领由其妻妾奴婢组成的家庭戏班为达官贵人演出并获得馈赠;更有人指责他“性龌龊”,他妻妾成群,生活放纵;更因为他所从事的戏剧在当时为不入流的职业,为“真士林所不齿”,他也因此而备受诟病。

李渔1611年出生在浙江兰溪夏李村,初名仙侣,字谪凡,号天徒,后改为李渔。李渔少时即聪颖过人,1635年参加金华童子试中秀才,名动乡里。但此后科场失意。随着父亲去世,家道中落,他1650年举家迁居杭州,开始卖文为生。他创作的《怜香伴》、《风筝误》等剧本以及《无声戏》、《十二楼》等小说集,秉承“非奇不传”的原则,迎合大众,深受欢迎。他提出“小说即无声之戏剧”的理论,并把戏剧的创作手法运用到小说创作上。他的小说情节新奇,结构巧妙,场面热闹,语言诙谐。他的作品在市井中备受欢迎,一经刊行,马上流传坊间,以致一些书商私刻翻印他的作品,甚至冒用其名售己之书。

50岁时李渔举家搬迁至南京,建芥子园,开书店,刻印书籍,成为中国出版业的先驱。他出版的《芥子园画传》成为后代学画者最喜爱的教材。

“使李渔饱受诟病的是他的私生活”,李彩标说,“李渔有‘登徒之好’,妻妾成群,他还把自己的妻妾组织起来成立家庭戏班,自编自导,由妻妾婢女表演,竟成当时一绝,名动朝野。”

李渔是一个情种。山西平阳太守程质夫送给他一个乔姓13岁的女子,李渔将其取名复生。复生是一个艺术天才,她天资聪颖,卿本北人,学昆曲半月即能说得一口吴侬软语,俨然一江南女子。她演什么像什么,李渔叹为天人。另一别人送给李渔的兰州女子,李渔将其取名为王再来,王也是艺术天才,多难的曲子,教数遍即能演唱,两人成为李渔戏曲事业的知音和家庭戏班的台柱。李渔亦将两人视做红颜知己,比作卓文君、朝云。得此二奇女子,李渔从此得其所哉,创作演出不辍,他的家庭戏班轰动一时。

然而天妒红颜,复生与再来均于19岁时相继病逝,李渔悲恸欲绝,作《断肠诗》30首,哀悼爱妾的离去。

断肠诗哭亡姬乔氏①

清 李渔

各事纷纷一笔销,安心蓬户伴渔樵。

赠予宛转情千缕,偿汝零星泪一瓢。

偕老愿终来世约②,独栖甘度可怜宵。

休言再觅同心侣,岂复人间有二乔③!

注

①乔氏:名复生,山西人。李渔家庭戏班中最重要的旦角,十九岁因产后失调去世。李渔作《断肠诗》二十首悼之。

②“偕老”句:乔氏临终时令人焚香而自己祝告说:“死无可憾,但惜未能偕老,愿以来生续之。”

③二乔:借用三国时“二乔”之姓,关合亡姬姓氏。

译

你去世后俗事纷纷我都一笔勾销,

心如止水住在陋室残生陪伴渔樵。

体贴温柔你曾经赠我以千缕情意,

零星稀少我偿还你只有眼泪一瓢。

未能白头偕老你愿意续来生之约,

我情愿一人长夜独宿度可怜之宵。

不要说再去寻觅那同心的伴侣罢,

除了你啊茫茫人世岂能再有二乔。

赏

李渔是多情种子,又是性情中人,他的才华与作为,在封建时代原就是一个异数。亡姬乔氏本来就和他情好甚笃,乔氏死前焚香祷告,并且叫同辈不要将他的话告知李渔,以免他更为伤心,李渔听后当然更为悲痛。此诗为其组诗《断肠诗》二十首之第五首。诗的颔联与颈联也没有泥于具体而微的情事描写,创造了具有普遍意义的可以引起更多读者共鸣的艺术情境。

此诗结句极佳,一语双关。大小“二乔”是三国时代有名的美人,乔玄之女,大乔嫁孙策,小乔嫁周瑜,苏轼《念奴娇》中有“遥想公谨当年,小乔初嫁了”之句。此处之“二乔”之“乔”,谐音亡姬乔氏,“二乔”之“二”又可谓天造地设,表现了诗人不作他想的巨痛沉哀,又富于文化的意蕴与历史的联想。清末诗人文廷式《蝶恋花》词中有句说:“世间只有情难死。”读李渔的断肠词,这一警句飞上心头。

戏子在当时社会中地位很低。李渔带着家庭戏班演出,并以为达官贵人演出获取馈赠来维持生计,他的这种行为被斥之为“打秋风”。清初诗人赵函对此嗤之以鼻:“其行甚秽,真士林所不齿者也!”

1676年,李渔回到杭州,1680年在杭州去世。

“对李渔人品和作品的争议使这个文化巨人变得扑朔迷离”,李彩标说,“李渔性格独特,文人本清高,而李渔却爱财色甚于爱面子;文人本执着于功名,李渔却没有像那些皓首穷经的前辈那样‘走正途’。他随心所欲,热衷于当时人们所不齿的戏剧。作为一代文学大师,李渔的功绩无法抹煞,他永远耸立在中国的文学史上。”

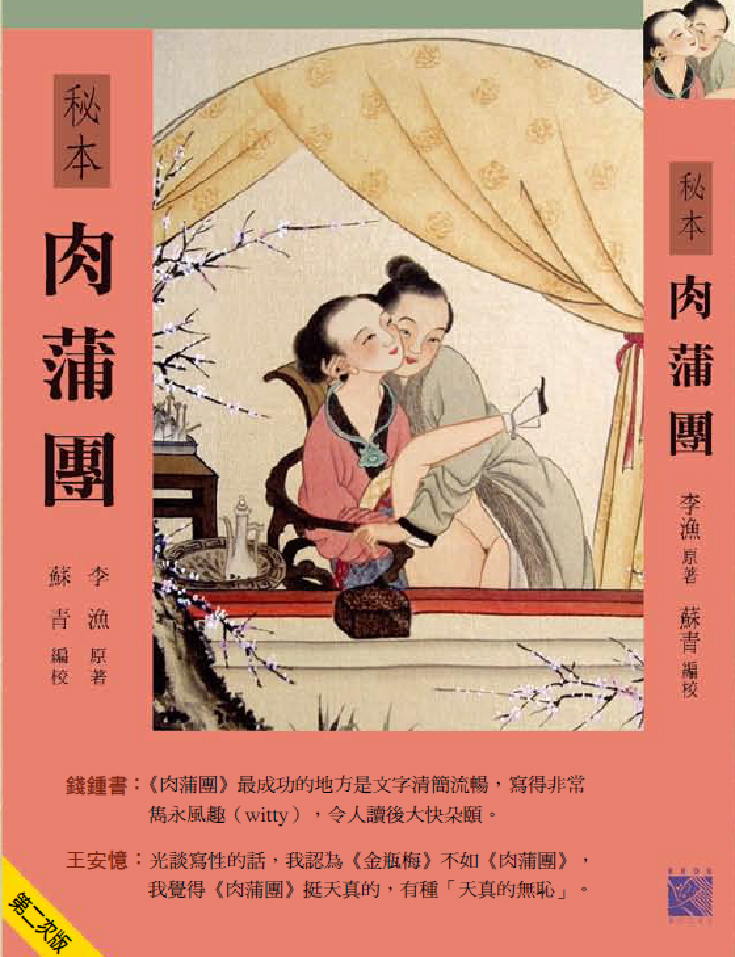

关于《肉蒲团》和

《金瓶梅》的争议

李彩标说,有关李渔学术上的争议主要表现在如下几点:

关于小说《肉蒲团》作者是否李渔的争议。《肉蒲团》从问世起就未署过作者的真实姓名,据康熙时木活字本,篇首有酉西陵如如居士序,署“情痴反正道人编次,情死还魂社友批评”,六卷二十回,回末有评。《肉蒲团》究竟是不是李渔的作品?以孙福轩为代表的一方认为,《肉蒲团》作者不是李渔,《肉蒲团》刊行的年代应是1633年,其时李渔才23岁,要作《肉蒲团》那样细叙床第事的书,可能性不大。而南京师范大学教授、著名李渔研究专家沈新林认为:李渔确是《肉蒲团》的作者,从清康熙年间刘廷玑《在园杂志》、《纳川丛话》,到鲁迅《中国小说史略》等文献中,都认为《肉蒲团》小说为李渔所著;此外,沈新林还从《肉蒲团》的创作主旨、思想、语言风格、作者人生经历、作者署名等方面加以考证,认定小说《肉蒲团》的作者就是李渔。目前认为李渔是《肉蒲团》作者的观点占主流。

关于《金瓶梅》评点者的争议。《金瓶梅》是明代万历年间兰陵笑笑生创作的作品,围绕该书是谁评点改定这一点,众说纷纭,但认为是李渔评点和张竹坡评点两种为主流观点。《金瓶梅》流传下来的有“万历本”、“崇祯本”和“竹坡本”三种。王汝梅《李渔不是崇祯本的改定者》认为:小说《金瓶梅》的改定者不是李渔。而沈新林通过对小说《新刻绣像批评金瓶梅》崇祯本的评语、语言风格,以及清康熙乙亥本(张竹坡本)和在兹堂本扉页上题署“李笠翁先生著”的考证,认为李渔不仅是崇祯本《金瓶梅》的评点者,也是最后改定者。童俊伟、江授南等学者均支持此说。

李渔研究成热点

虽然400年来对李渔存在截然不同的评价,虽然有关李渔的争议持续不断,褒也好,贬也好,都无法抹煞李渔这个文化巨人的成就。本世纪以来,海内外李渔研究者对李渔的兴趣越来越浓。

400年来,曾有过四次李渔热。第一次是李渔生前,当时主要是围绕李渔作品的评价、争议以及对李渔这个人的评价,褒贬不一。第二次李渔热发生在“五四”前后,国内一批有名的作家评论家对他的为人和作品进行评价。鲁迅也写了论文。这场李渔热持续到上世纪二三十年代,发表了大量论文,出了李渔年表。第三次是1985—2000年,主要标志是,李渔全集20卷出版;兰溪建成李渔纪念馆芥子园,浙江的兰溪、金华、杭州以及江苏如皋陆续出现李渔塑像;研究李渔的人越来越多,大量有关李渔的传记、评传和研究专著先后出版,仅李渔传记就达6种之多。李渔的戏剧也开始重现舞台,李渔的小说、诗词以及《芥子园画谱》等也一版再版。随着学术氛围的日益宽松,思想的进一步解放,人们对李渔这个有争议人物的评价也渐趋理性,对李渔的生平思想、学术地位等方面进行了重新的认识和评价。

一个将自己的才华展现在舞台上的戏剧天才,如今他的人生经历也被以戏剧的形式再现于舞台。1989年,兰溪婺剧团演出了《李渔别传》,首次将李渔形象搬上舞台;2000年,北京人艺推出话剧《风月无边》,这部由著名演员濮存昕和徐帆主演的话剧,再现了李渔的戏曲生涯;前不久,南京作者赵景扬给李彩标寄来由他编剧的歌剧《芥子园》,据说这一歌剧已列入今年文化部的计划,将于今年10月演出。

李渔形象还被搬上荧屏。1994年,浙江电视台影视部与浙江电视剧制作中心联合拍摄了六集电视连续剧《艺苑情长李笠翁》;2004年,浙江横店集团影视娱乐公司拍摄了展示李渔戏剧生涯的三十集电视连续剧《风流戏王》;2005年,中央电视台播出了由李彩标撰稿的50分钟电视专题片《李渔》。

李渔故乡兰溪1982年成立了我国第一个李渔研究机构—李渔研究会;江苏如皋是李渔生活过多年的地方,如今已建起了李渔街、李渔纪念馆;南京市还准备复建芥子园。芥子园书铺持续了两百多年,是我国时间最久影响最大的书铺之一;美国、德国、日本都有一些专门研究李渔的专家,他们写了大量的论文,对李渔的评论已从戏曲向其他领域包括李渔的生平延伸。

在这一波李渔热中,兰溪李渔研究会起了很大的作用:与日本、韩国、俄罗斯、美国、法国、台湾、香港等国家和地区的李渔研究者进行联系交流,还与国内北大、清华、浙大、复旦、南大等高校建立了联系,并聘请国内外三十多位李渔研究专家为研究会的顾问和特邀研究员,形成了一个国内外的李渔研究网络。

历史是公正的。李渔“生前为世人所不容,死后为世人所不识”的局面因李渔热的再度兴起而得到改变。

叶 辉