- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

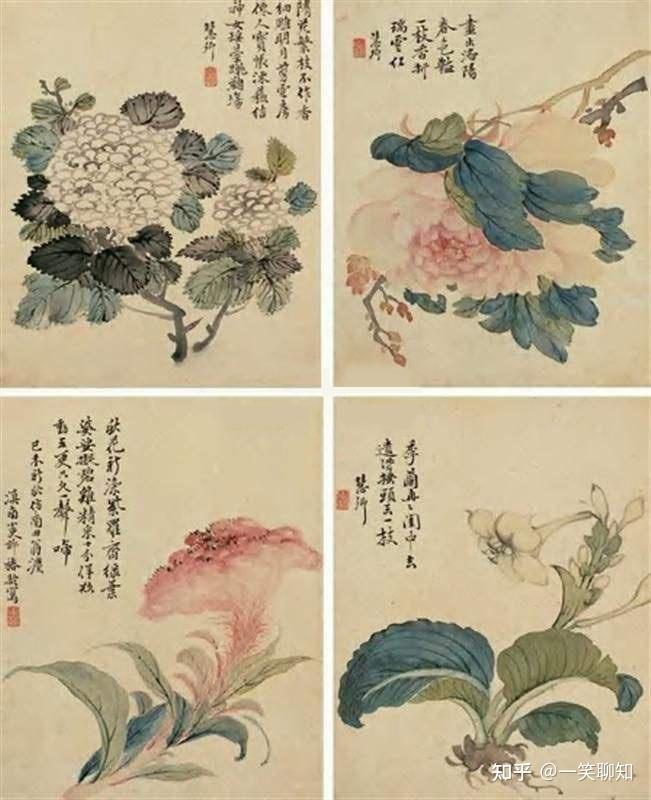

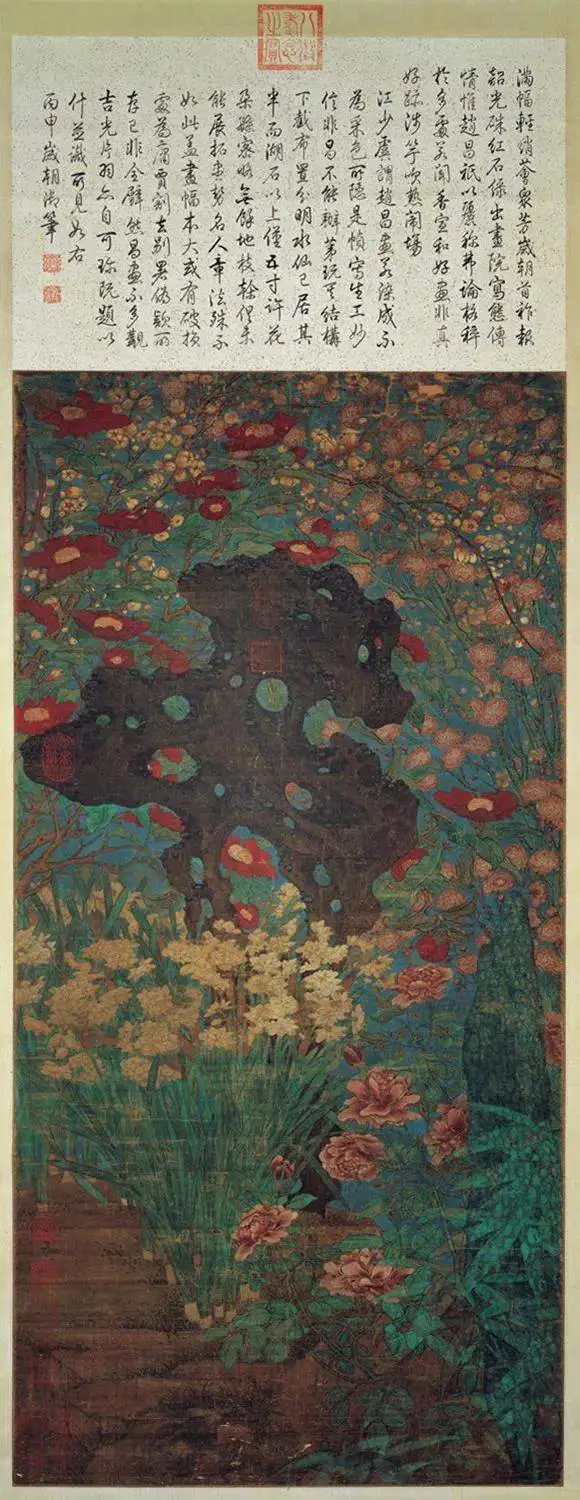

所谓折枝花, 是处理花卉布局的一种方法,它不是描绘整个花树、卉草的形状,而是选取其中的一株或一截,精心加以绘制。

这种画法是中国画独有, 这种画法的创造者就是诗中提到的边鸾。

双凤鸣梧图 边鸾(传) 作

枯槎双凫 边鸾(传) 作

绘画史上的地位

在中国绘画史上,边鸾有着特殊的历史地位。他是花鸟画在唐代独立成科并走向成熟的代表性画家。元代汤垕《画鉴》指出,“唐人花鸟,边鸾最为驰誉”,“要知花鸟一科,唐之边鸾,宋之徐、黄,为古今规式。所谓前无古人,后无来者是也”。

榛荆鹌鹑图 边鸾(传) 作

边鸾花鸟画的艺术成就

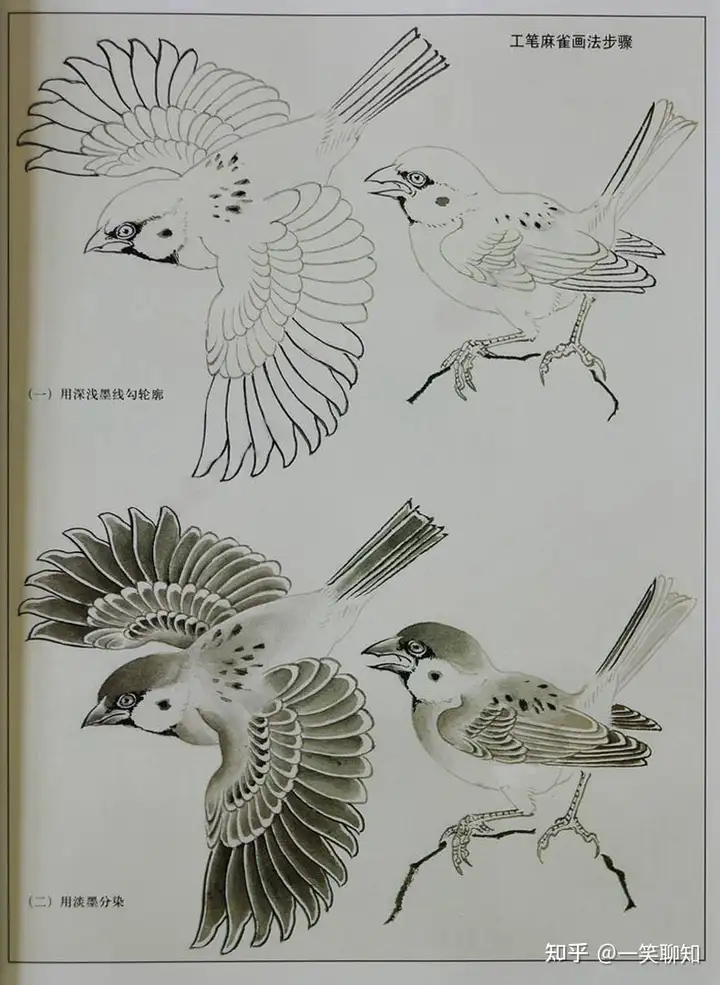

首先,全面提高了花鸟画技法的艺术表现力。边鸾花鸟画的艺术表现力超越了同时代的所有花鸟画家。形神塑造方面,边鸾着意于描绘花卉禽鸟的姿态和神情,追求形神兼备,达到了“穷羽毛之变态,夺花卉之芳妍”的艺术高度。其笔下禽鸟姿态万千、灵动自然,花卉娇艳多姿、活色生香。用笔设色方面,边鸾“下笔轻利,用色鲜明”,属于工笔渲染范畴。他在用笔上发展了盛唐以来轻利灵巧的一面,精工秀妍、轻健爽利;在用色上则大胆创新,突破成规,能做到根据具体物象“随时施宜”。边鸾笔下鲜活可爱、水色淋漓的花卉受到当时乃至后代人的喜爱。北宋董逌在《广川画跋》中这样记载边鸾的《牡丹图》:“然花色红淡,若浥露疏风,光色艳发,披哆而洁,燥不失润泽,凝结则信设色有异也。”南宋周密《云烟过眼录》评价边鸾的《五色葵花》:“花心皆突出,数蜂抱花心不去,活动精彩,真奇物也。”

粉翅浓香共扑春,林园仿佛落花尘。谁教草露吟秋思,惊觉南华梦里人。

——《写生蛱蝶图》上题诗

昌花写生逼真,而笔法软俗,殊无古人格致,然时亦未有其比。

——欧阳修

《写生蛱蝶图》(局部)

大中祥符(1008-1016)年间,正值晋国公丁谓权势显赫、名震天下之时。不知何由,他却“以白金五百两为(赵)昌寿”。赵昌无故受禄,惊讶莫名:“贵人以贿及我,非有求乎?”于是亲往丁府谢礼。丁谓将赵昌延请至东阁,将“生菜数窠,及烂瓜生果等”放置桌上,嘱托他绘制。赵昌铺纸研墨,挥毫创作,“俱得形似”。这段经历使得赵昌声誉更旺。

《写生蛱蝶图》(局部)

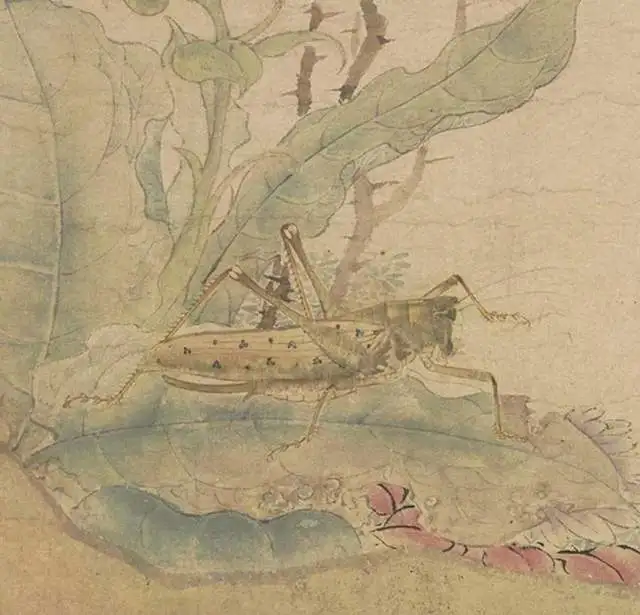

有关赵昌生平事迹和艺术思想的史料,以及传世作品都很少,这则记载在刘道醇《宋朝名画评》中的事迹,为我们了解自诩“写生赵昌”的赵昌提供了生动资料。北宋画家赵昌,字昌之,四川人。擅长画花鸟,注重写生,其画形象准确生动,风格清秀,在宋代画卉画中独具新面貌。虽赵昌为丁谓所作之画现已不存,但我们仍可从其传世作品《写生蛱蝶图》中一窥其艺术风格。画作描绘的是秋天的田园风光,几朵白色小花在枯黄的杂草丛间,开得略带凄美,即便有远处的绿草和近处的红叶,也遮掩不住大面积枯黄的芦苇带来的秋意。飞舞的蝴蝶似乎费力地在这深秋寻找着稀缺的花朵,唯一的一株花草被蚱蜢占领着,被吸引来的蝴蝶犹豫着是否要停在花朵之上。昆虫间似乎在争夺秋天所剩不多的生机,蚱蜢很谨慎地注视着盘旋空中的蝴蝶,似乎也在思忖着对策。远处还有蛱蝶飞来,在秋天的荒芜之中,一场资源争夺战蓄势待发。昆虫间相互的回应给人很多联想。

枯草旁的花朵

这是岸边的一角,水草丛生,荆棘、野菊、霜叶和偃伏的芦苇等,爬满了岸边。小花用笔简率,变化自然,用双钩、晕染法绘近处花卉的阴阳向背,使人看上去,花儿们似乎正在秋风中摇摇曳曳,给人种动态的美感。蚱蜢和蝴蝶,晕染出不同质感:蚱蜢的翅显得坚硬厚实,像一个盔甲战士,随时会弹跳出去的有力后腿,和灵活的前肢不停地晃动着。相较之下,蝴蝶的翅膀则显得柔软,粉状物布满全身,动作轻盈柔美,刚柔形成强烈对比。画面表面看上去有一种平和、宁静的意境和格调,其实暗含竞争,竞争从来都是自然界最普遍的规则。

蓄势待发的蚱蜢

在构图布局上,作者将景物集中在下半部,上方留下很大的空白,给人秋高气爽的空旷感,岸边的植物虽然长得繁杂,但错落有致。三只美丽的蝴蝶,在空中翩翩飞舞,一只蚱蜢正在向上观望。《写生蛱蝶图》设色明快柔和,线条简练变化丰富,突破了北宋花鸟画院体成熟僵化的束缚,丰富了花鸟画的技法,形成了一种更为贴近自然的新风格。

枯黄的芦苇带来浓浓秋意

花鸟画借景抒情,借景言志,一幅好的作品绝对不只是技巧本身,是作品背后传递出来的观察和思考。这幅花鸟画虽名为《写生蛱蝶图》,但是可想而知,这个写生的过程绝对不是如相机一样瞬息的永恒,而是被编导出来的。这是赵昌根据其对自然界中的花卉、草虫、粉蝶长期细致的观察和写生,把花草、虫蝶的生长规律及习性体味、琢磨得烂熟于胸后所作的。然后根据画面情趣需要,编排了一场蛱蝶和蚱蜢争秋的雅趣图。

蝴蝶细如发丝的根根须脚

作品在构图上压低地面和植物的空间,使得秋高气爽的秋天旷野的感觉更强烈,在物象表现上,作者用双勾填色法画土坡、草丛、蛱蝶。其勾线富于顿挫和粗细变化,墨色亦有浓淡轻重之分,敷色积染多层,特别是蛱蝶的翅翼更因积染而色彩浓艳厚重,从而与主要以植物色染就的草叶形成“轻”与“重”的对比。

蝴蝶色彩浓艳

图中蛱蝶的形象最为传神,作者逼真地刻画了蛱蝶之翼薄如绢纱的质感、绚丽斑斓的花纹,以及蛱蝶细如发丝的根根须脚。传神的笔墨展示了作者深厚的写生功底,使本图成为研究古代蝶种的形象资料。赵昌作画特别注重观察写生。早年学画期间就常常早起,趁清晨朝露未干之时,边观察边调彩作画,他喜画折枝花卉,技法上妙于敷色,以形传神,能将所画对象的特征、情态,描绘得惟妙惟肖,不愧有“写生赵昌”的美誉。

画中三只蝴蝶形象传神

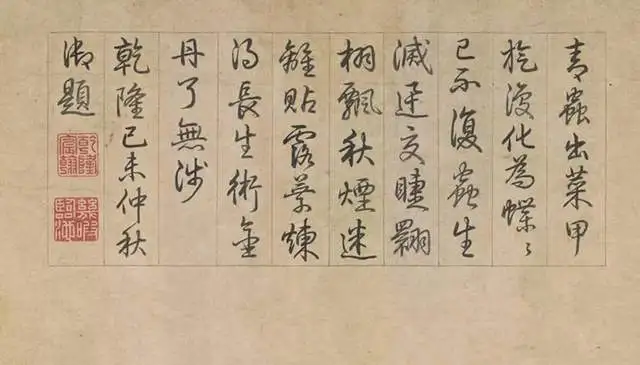

《写生蛱蝶图》流传有序,画卷上无作者款印,但收藏印鉴却极为丰富,留有各朝代收藏印章39枚。清代,《写生蛱蝶图》转入收藏家梁清标之手,旋即又归入清内府,备受乾隆皇帝赏识。乾隆在画上题诗道:青虫出菜甲,起复化为蝶。蝶已不复虫,生灭迅交睫。翻栩飘秋烟,迷离贴露叶。炼得长生术,金丹了无涉。

乾隆御题

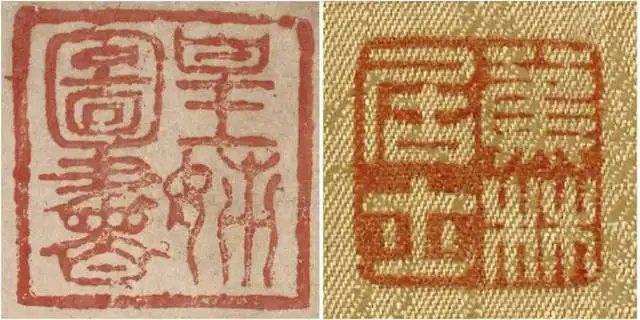

左图:鲁国大长公主“皇姊图书”印 右图:梁清标“蕉林居士”印

北宋初年,黄筌父子成为皇家画院一时之标杆,这种“黄家富贵”一统天下的格局,阻碍了花鸟画的进一步发展,及至崔白、崔悫、吴元瑜出现后,风格大变。如果说崔白及其追随者改变了当时花鸟画坛因循守旧的风气,并使花鸟画创作出现新的繁荣的话,那么稍早于崔白的赵昌,则以其恢复花鸟画写生传统方面的历史性贡献,揭开了北宋中期花鸟画变革的序幕,成为这次变革的先驱者。

赵昌《岁朝图轴》台北故宫博物院藏

赵昌《竹虫图》东京国立博物馆藏

赵昌《杏花图团扇》台北故宫博物馆藏

关于《写生蛱蝶图》北宋花鸟画家赵昌的代表作;描写的是秋天池塘边的景色;体现了赵昌注重观察写生的艺术主张;该作品流传有序上边有39枚收藏印章;对北宋花鸟画的发展影响巨大。