- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

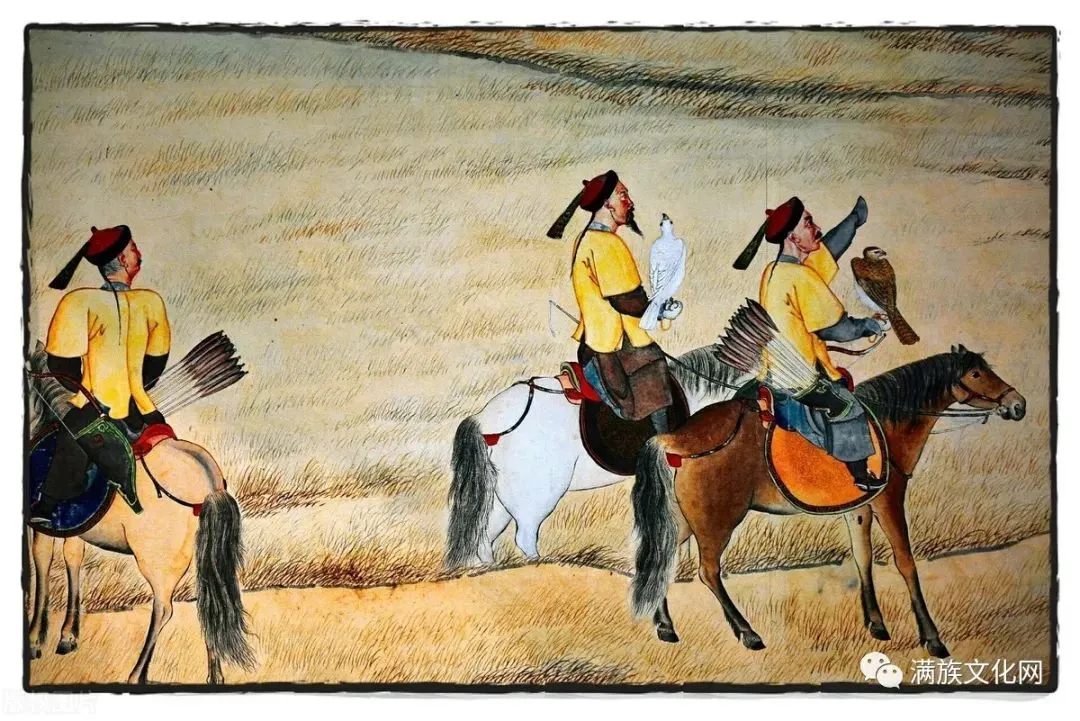

大清皇家射猎图

大清皇家射猎图

一只老虎准备攻击看着你

《清实录》记载,康熙二十一年春,康熙皇帝东巡吉林往返途中“共射殪(yì,杀、死)猛虎凡三十七只,其余官兵射猎獐狍野鹿及虎豹不计其数。”

自明朝修建山海关以来,山海关以东的大东北就被称之为关东。关东不但是苦寒之地,而且是历史上的大荒之野。

皇帝猎虎图

这里,山岭连绵,重峦叠嶂,森林密布,林海莽莽。这里,江河如网,沟壑纵横,沼泽遍地,荒草茫茫。这里,天苍苍野茫茫,风吹草低见牛羊。这里,棒打狍子瓢舀鱼,野鸡飞进饭锅里。这里,不但自古就是千奇百怪的野生动植物的自由王国,而且养育了肃慎,挹娄、勿吉、靺鞨(mò hé)、女真、满洲以及达斡(wò)尔、鄂伦春、鄂温克、赫哲等民族。

纵观历史,渔猎,是这些大荒之野的民族数千年来最基本的生存方式。

纵观东北的民族中,唯有满洲族脱颖而出,最终统治华夏

正是这种洪荒的自然环境和艰难的生存状态,才磨砺出了这些东北民族粗犷、剽悍、勇猛、不畏艰险的性格和善于骑射、善于捕捞的生存技能。最终,在四百年前,这些骁勇的东北民族中脱颖而出一个最为杰出的满洲族。他们靠敢杀敢拼,一往无前,在“天时地利人和”的关键历史时刻,驱动八旗铁骑,踏破山海关阙,让猎猎飘扬的大清八旗战旗,最终插上了北京紫禁城的城堞,彻底掩蔽了大明王朝奄奄一息的夕阳余晖,统辖中华大地将近三百年!

满洲族,从某种意义上说是得之于射猎,成之于骑射。所以大清国的开国皇帝也不忘于骑射。纵马射猎,是清朝皇室要求其后代的必修课。这就是满族入主北京后还要在京郊设立“南苑围场”“木兰围场”的根本原因。

由此,就不难理解康熙一个堂堂的大清国帝王,怎会在沙皇俄国频繁入侵东北、骚扰边疆的情况下,率领七万之众,跋山涉水,历经数月,从容地日日围猎了。

康熙东巡跋涉千里,日日围猎,其史当真?

让我们先来翻阅历史。《圣祖实录》记载,康熙晚年时,曾对自己围猎的战果有过总结。他打死的野兽的数字如下:“虎一百三十五、熊二十、豹二十五、猞猁十、麇(jūn,獐子)鹿十四、狼九十六、野猪一百三十二……”

你能相信康熙皇帝的话吗?一个封建帝王,他会亲手猎获过这么多凶猛的野兽吗?!他一生射死老虎135只!即便是《水浒传》中的打虎英雄武松,生平才打死了一只老虎,那就英雄地了不得,让我们后人至今还佩服地不知该怎么佩服了。康熙皇帝可是射死了135只。我们该怎么相信?怎么佩服?

满族射猎图

康熙东巡吉林时,千里途中,几乎日日射猎,并且战果辉煌。若不相信,就继续翻看历史记载!

我们先在《清实录》中寻找一下康熙皇帝于康熙二十一年(1682)春,东巡吉林途中射猎猛虎的记录吧!对,是射猎猛虎,就是射猎现在世界上个体最大、性格最凶猛的东北虎!

现摘录如下(说明:下文摘录的辛丑、丙午、丁巳、戊午、庚申、辛酉、甲子、子卯等,都是古代用天干地支表示的日期,即某日):

西伯利亚虎 (虎) 站

辛丑,上(上,指康熙皇帝)行围,射殪(yì)二虎,驻跸(bì,指帝王出行的车驾)宁远州(今辽宁省兴城)。

丙午,上(康熙皇帝)行围,射殪二虎,驻跸广宁县闾阳驿(今辽宁省北镇满族自治县闾阳镇)。

丁巳,上(康熙皇帝)自盛京诣永陵行围,射殪一虎,驻跸琉璃河(清代地名,今辽宁省,无考)。

戊午,上(康熙皇帝)行围,射殪三虎,驻跸扎凯(清代地名,今辽宁省,无考)地方。抵永陵行告祭礼毕,又北上巡行吉林乌喇(今吉林市),并行围。

西伯利亚虎(Panthera tigris altaica)Siberian tiger

庚申,上(康熙皇帝)巡行乌喇地方,是日行围,射殪一虎,驻跸嘉祜禅(今辽宁省铁岭县白旗寨满族乡夹河厂村)地方。

辛酉,上(康熙皇帝)行围,射殪三虎,驻跸鄂尔铎哈达(今辽宁省开原县境内)曾家寨。

甲子,上(康熙皇帝)行围,射殪五虎,驻跸英额(今辽宁清原满族自治县东北英额门镇)地方。

丁卯,上(康熙皇帝)行围,射殪四虎,驻跸夸兰毕喇(今吉林省辽源市东辽县足民乡)。

壬戍夏四月戊寅朔,临松花江,“上(康熙皇帝)于松花江网鱼,赐外藩诸王台吉并内大臣侍卫等。”

——以上是从北京前往吉林市(吉林乌喇)途中,康熙共射猎老虎21只!

辛巳,回銮往盛京。

乙丑,上(康熙皇帝)行围,射殪一虎,驻跸噶哈达巴汉(清代满语地名,今辽宁省,高士奇注作乌鸦岭,具体地方无考)地方。

辛卯,上(康熙皇帝)行围,射殪一虎,驻跸威远堡(今辽宁省开原市威远堡镇)。

壬辰,上(康熙皇帝)行围,射殪一虎,驻跸三塔堡(清代地名,今辽宁铁岭与开原段)地方。

丙申,……起驾回京师。

东北虎

庚子,上(康熙皇帝)行围,射殪二虎,驻跸沙岭城内。

甲辰,上(康熙皇帝)行围,射殪一虎,驻跸宁远州城西南。五月初四抵京师。

在此次东巡往返途中,康熙皇帝共射殪猛虎凡三十七只,其余官兵射猎獐狍野鹿及虎豹不计其数。

——以上记录记载,康熙皇帝在从吉林返回北京途中,应该射死老虎16只,才能凑够37只之数。

但是,只能查到记录6只。也许其它10只的数字被史官省略不计了。也许我们没有将资料查证完全。这个最终37只之数,和康熙自己说自己生平亲手射死老虎135只之数都是真实的。

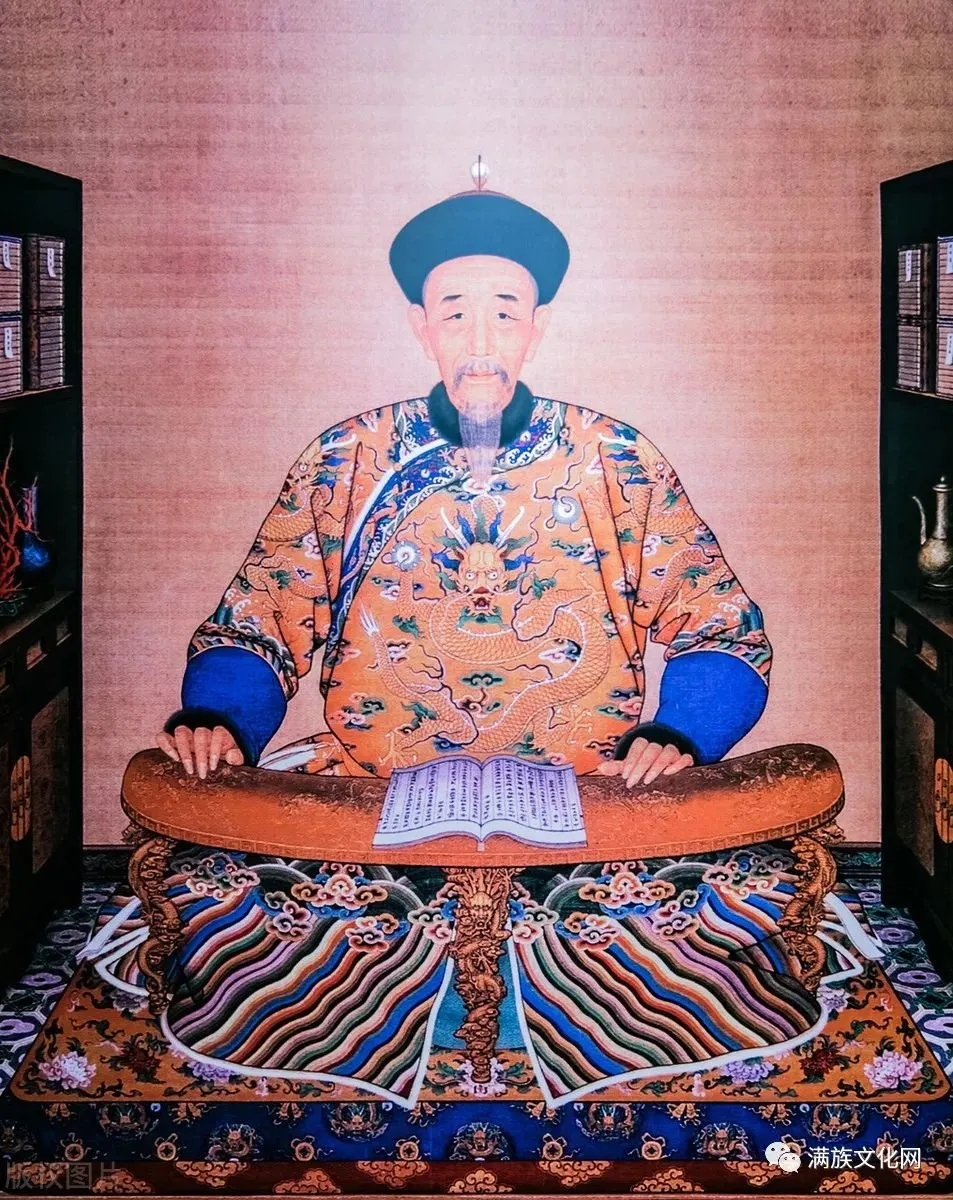

大清皇帝出猎图

因为康熙皇帝是个十分要面子的人。他八岁即皇帝位,十四岁亲政,十六岁智擒鳌拜,夺回了朝政大权,二十岁平定三藩统一了华夏国土,二十八岁东巡吉林,封禅长白山、检阅吉林水师,部署夺回俄国老毛子侵占了三十多年之久雅克萨。回京后即收复了台湾,接着发动了收复雅克萨之战,不久又御驾亲征新疆准噶尔……康熙一生文治武功赫赫,绝不会在行猎之事上任意夸张。

还因为,康熙东巡吉林时的射猎猛虎,都是以众人的“围猎”为基础,在众目睽睽之下,才最后由康熙独自弯弓搭箭射死的。

你或许要问,一个万乘之尊,日理万机,自小又锦衣玉食,即便他是满族人,怎会有如此本领?

★康熙皇帝有这骑射本领吗?

我们和康熙皇帝不是同时代人,不能见证康熙骑射本领的高低。但跟随他东巡的或者跟随他出征的文武大臣很多。他们必然见证了康熙的骑射本领。这些只要大家愿意探讨,就可以从众多的清代史料中获得答案。所以,我不再列举赘述,也不敢说我的探索才是唯一正确的答案。但是,我可以从《圣祖仁皇帝实录》里摘录一段话,让大家探究一下康熙的骑射本领是哪里来的——

《圣祖仁皇帝实录》载,康熙五十八年中“谕近御侍卫等曰、朕(zhèn,自秦始皇开始的皇帝专用自称)于骑射哨鹿行猎等事、皆自幼学习。稍有未合式处、侍卫阿舒默尔根即直奏无隐。朕于诸事谙练者、皆阿舒默尔根之功。迄今犹念其诚实忠直、未尝忘也。”

《圣祖仁皇帝实录》“朕自幼至今、凡用鸟枪弓矢、获虎一百三十五、熊二十、豹二十五、猞猁狲十、麋鹿十四、狼九十六、野猪一百三十二。哨获之鹿凡数百。其余围场内随便射获诸兽不胜记矣。朕曾于一日内、射兔三百一十八。若庸常人、毕世亦不能及此一日之数也。朕所以屡谕尔等者、以尔等年少、宜加勤学。凡事未有学而不能者。朕亦不过由学而能……”

分析这段话的背景,很可能是康熙皇帝晚年在教育自己的子孙时说的这段话。你想,一个建有丰功伟绩的神一般的人物,能随便在子孙面前吹牛撒谎吗?

其二,康熙实事求是地说出了自己的练武老师——阿舒默尔根。他康熙的“骑射哨鹿行猎”的本领,是“自幼学习”的。稍微有不合规矩的地方,都会有一个人耿直地给他指出。这个人就是他的御前侍卫——阿舒默尔根。

你看“朕于诸事谙(ān)练者,皆阿舒默尔根之功。”就是说,我康熙皇帝众多的事情能够做得这么熟练的原因,都是阿舒默尔根的功劳!

康熙皇帝的亲孙子——乾隆皇帝曾经说:“圣祖(指康熙皇帝)神勇天赐,力能挽强,并用二十把长箭,臣下罕有及者。曾见圣相箭无虚发,围中射鹿,率多贯胁润的。即如虎,健如熊,捷如兔,亦往往一发殪之。”

乾隆说康熙皇帝的神勇是天生的,力大能拉强弓。一气儿能发“二十把”长箭。二十把并非二十支。每把十支就是二百支。所以才“臣下罕有及者”。乾隆曾经亲自见识过皇爷爷康熙箭无虚发,在围圈中射鹿多是一箭贯穿前胸。即便是像熊一样矫健像兔一样迅捷的老虎,康熙也常常是一箭夺命。

要知道,乾隆未做皇帝之前,可是经常跟随皇爷爷康熙大帝到处巡游的。他自然是皇爷爷康熙箭法神射的历史见证者。

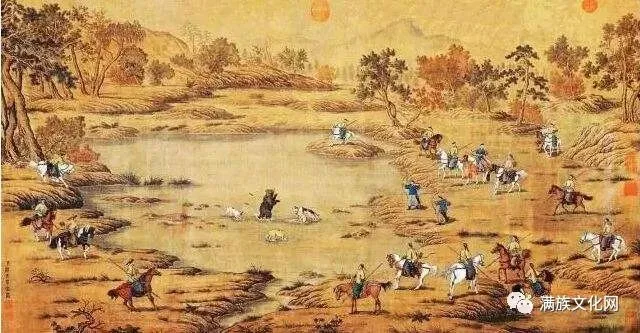

大清皇帝围猎图。

清史中记载康熙个人骑射能力非常强的资料很多,譬如《清实录》中说康熙“五矢皆中”“十矢皆中”“十矢九中”的记载就有很多。

再如査慎行在其《陪猎笔记》中说“皇上自山顶,飞骑而下,直穿围场,神机骇发叠双命中,或随矢即殪,或带箭犹驰,所获不可计数”。这段描写以陪猎的身份说出,其可信程度当然很大。

查慎行何许人也?百度先生介绍说:查慎行年少聪颖,声名早著。早年受教于黄宗羲,得陆嘉淑赏识、朱彝尊提携。于康熙三十二年(1693年)中举,康熙四十二年(1703年),赴殿试,赐进士出身,授翰林院编修,供职于南书房。后从军西南,随驾东北,所到之处均有所作。查慎行陪猎康熙的年代,康熙皇帝已经是五十岁的壮年人了。那么,康熙东巡吉林时年仅二十八岁,可正是英雄有为,行动敏捷的青壮年!

★康熙帝东巡吉林的围猎之法。

现在,我们回过头去研究康熙皇帝究竟用什么方法,东巡吉林一个来回,就自己射死了37只东北虎的事儿。

康熙皇帝东巡吉林时,扈驾随行的比利时传教士南怀仁荣任康熙朝的钦天监,并为康熙皇帝用随身所带的仪器测量山川地势。他在《鞑靼旅行记》中说,康熙东巡的队伍一出山海关,每天都在狩猎。康熙皇帝从御林军中挑选出三千名精兵参加行围——就是撒开人马用合围的形式,把一片山林圈起来。这些参加围猎的御林军按打仗的号令围绕着山岭向两侧扩展,然后快速地合拢包围圈,这样就把野兽圈在了围中。队伍合拢后就要按照号令渐次缩小包围圈,然后按照总指挥的命令将整个的包围圈移动到一块没有树木的低洼之地。

大清围猎图

此时,所有参加围猎的将士都要纷纷下马,然后“步比步肩并肩地穷追那些从洞穴中,从栖息地赶出来的野兽。”此时被御林军围在圈中的“兽类东窜西跳也找不到逃路,终于力竭就捕”。南怀仁说,“用这种方法,仅半日间就抓住三百多只牡鹿和狼、狐狸和其他野兽”。南怀仁还说,“在吉林边陲,有时一个时辰就捕住一千多只牡鹿和穴居的熊”。南怀仁还以平淡的语言告诉我们一个惊人的事实:“捕住虎有六十多头。”

也就是说,康熙皇帝射死老虎,是在御林军形成铁桶一样的猎围中,把所有的野兽集中到了核心。再由皇帝弯弓搭箭的对准目标射杀。

康熙肯定有命令,如果有老虎,肯定由他这位帝王出手,来个龙虎斗。如果没有老虎,肯定也要由他康熙优先射猎。因为康熙信奉自己是人间之龙。

大清皇帝围猎图。

百度先生曾说:史载孝康章皇后向太后问安之时,出门时看到有龙绕身,孝庄太后才知道孝康章皇后有身孕。孝庄太后说:“我当初怀顺治皇帝的时候就有这种景象,如今佟佳氏也是如此。”

孝康章皇后怀的就是康熙皇帝。

这故事,无论孝庄奶奶还是他皇额娘孝康章皇后,都会对康熙说的。另外,康熙作为封建帝王,岂能不信奉自己就是人间的“真龙天子”!一句话,为了树立、巩固自己的皇权统治权威,不信他也得信!

至于那些康熙不愿意猎杀的野兽,根本一个也逃脱不了厄运。只要一声令下,所有将士就会万箭齐发。试想,有什么野兽还能逃脱如此阵仗的铁壁合围呢!

当然,有时康熙还会特别下达命令:围猎时要留一个口子,对野兽也不能赶尽杀绝。尤其是那次东巡吉林时,恰逢清明过后,正是牝(pìn,雌性)鹿孕期。打公留母,打大留小,是满族人永续利用的自然观。

《清圣祖实录》和《永宪录》均记载,康熙六十一年(1722)十一月初七,康熙去南苑行猎回到畅春园后,短短不到7天的时间就驾崩,这7天的时间究竟发生了什么?雍正又是如何察觉到康熙有异状,最后3进寝宫密谈?

▲康熙六十一年(1722)十一月十三日,康熙驾崩。

十月二十一日,康熙前往南苑行猎。当时已进入初冬季节,季节的转换特别容易诱发老人和小孩的一些突发疾病,而当时康熙已经69岁,在古代属于老龄。

康熙可能是在途中染病,且感觉极不舒服,才会在十一月初七赶回了畅春园。第二天,康熙传旨“偶感风寒,本日即透汗”,但其实康熙到了晚年身体健康状况并不好,还不肯看医生,其真实病况可能比一般风寒要严重很多。

据《清圣祖实录》记载,康熙自四十七年冬开始,疾病缠身,衰老体弱,心悸几危,右手失灵,头晕、腿肿,“稍早起,手颤头摇,观瞻不雅”,“心跳之时,容颜顿改”。

6park.co

▲康熙初冬前往南苑行猎,可能是在途中染病。(翻摄自北京故宫博物院官方微博)

到了后来,康熙又再度传旨“自初十至十五日静养斋戒,一应奏章,不必启奏。”可以想见康熙病情恐怕加重了,到了初九,他让四阿哥胤禛代他前往天坛,进行冬至的祭天大礼,祭祀的日子定在了十一月十五日。康熙还再三交待,要胤禛先到斋所斋戒,以示对上天的心诚。

四阿哥胤禛恐怕也看出康熙这次有些严重,从初十到十二,他每天都派太监和护卫去畅春园问安,但每次康熙都答复“朕体稍愈”。按照康熙的性格,他当然不会说自己“不好”,甚至是病情恶化,因此或许可以理解成康熙的病情并没有好转,只不过没有恶化而已。

但是到了十一月十三日的丑刻(凌晨1点到3点),康熙病情急转直下,他可能也预感到了自己“快不行了”,急召在斋所的四阿哥胤禛前来。而后在寅刻(凌晨3点到5点),召集在京城的其他儿子们。

胤禛抵达畅春园是巳刻(上午9点到11点),人到后就匆匆入宫问安。当天,胤禛先后进去康熙寝宫3次密谈。当晚戌刻(晚上7点到9点),千古一帝康熙驾崩。

在众多史料中都有相关记载,关于康熙去世的时间,都是一致的,他在十一月十三日这一天,病情突然恶化也是事实。而有争议的就是,胤禛3次进入寝宫,究竟做了什么,这一点没有任何文字记载。但也因为康熙直到临死 前,都没有定下他的继承人,让后来雍正上位多了很多故事版本。