- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

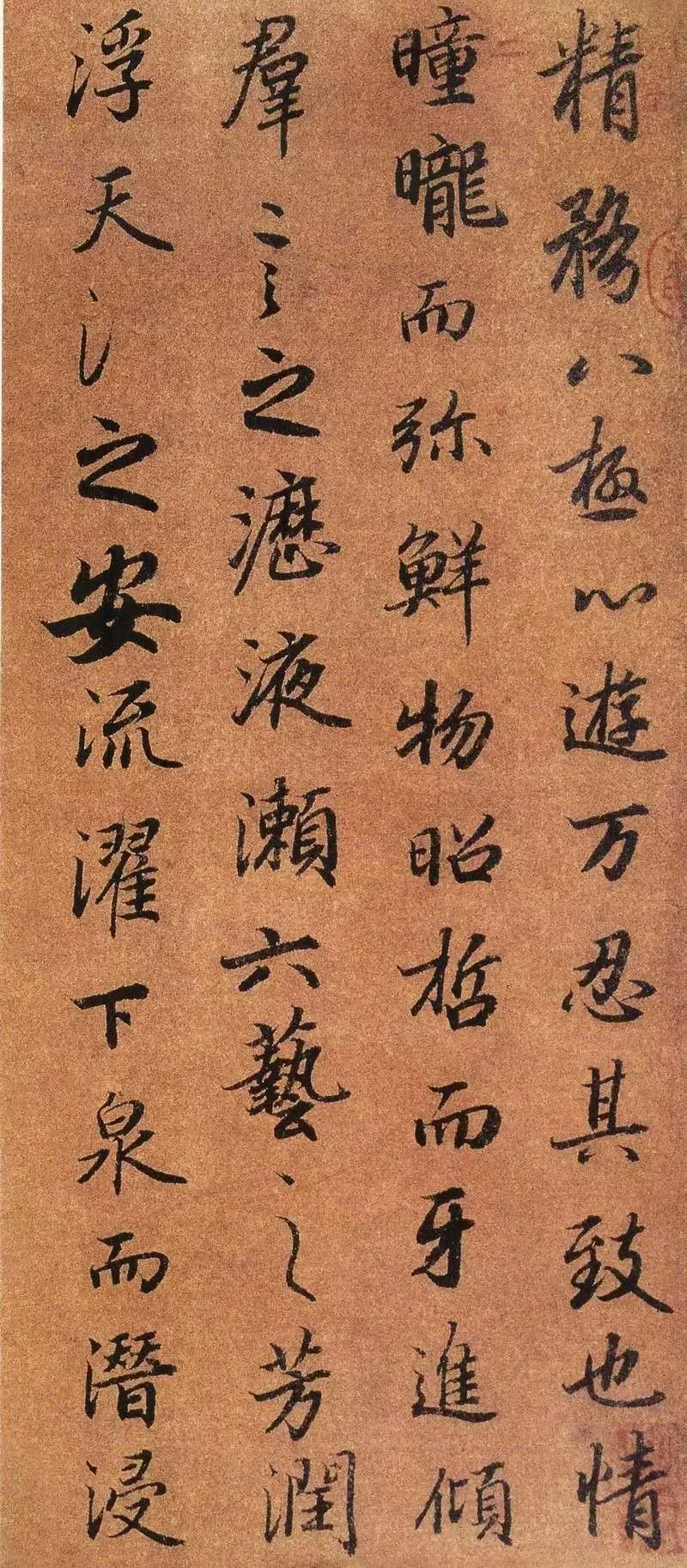

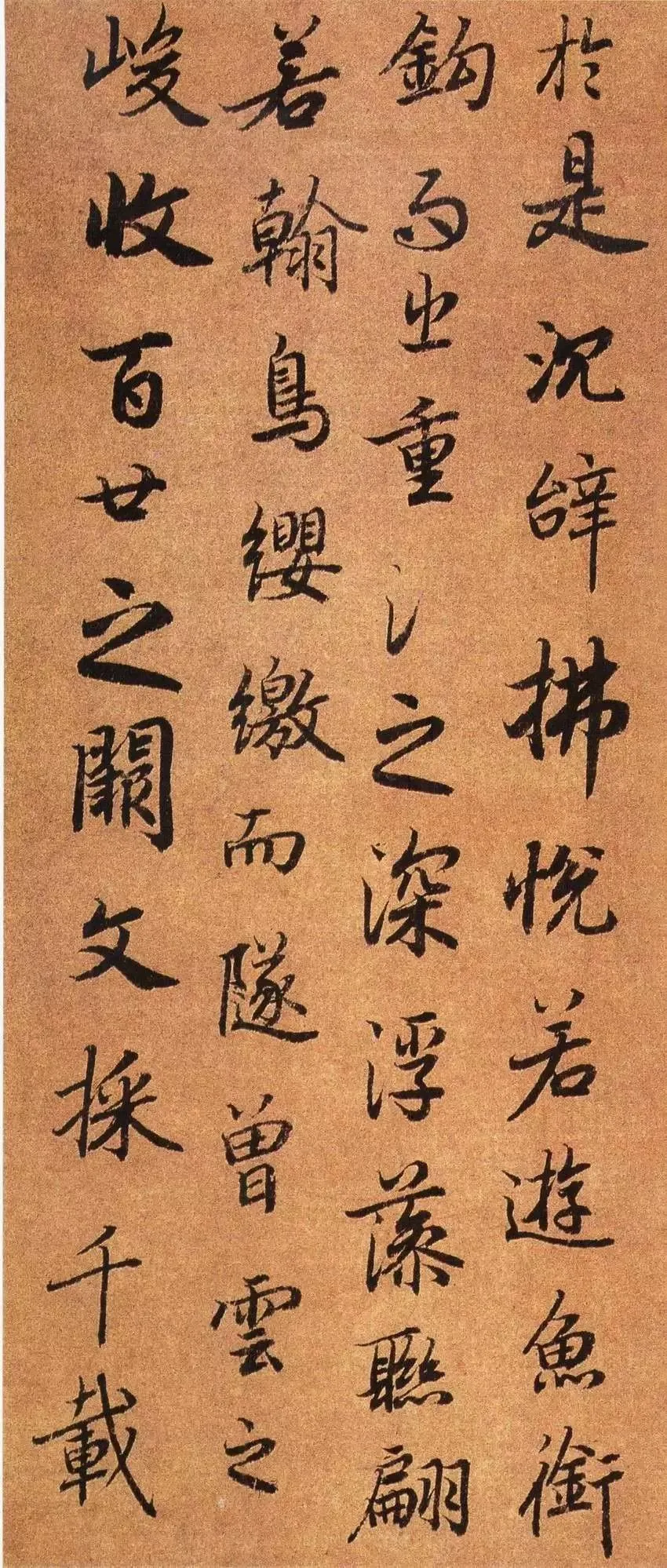

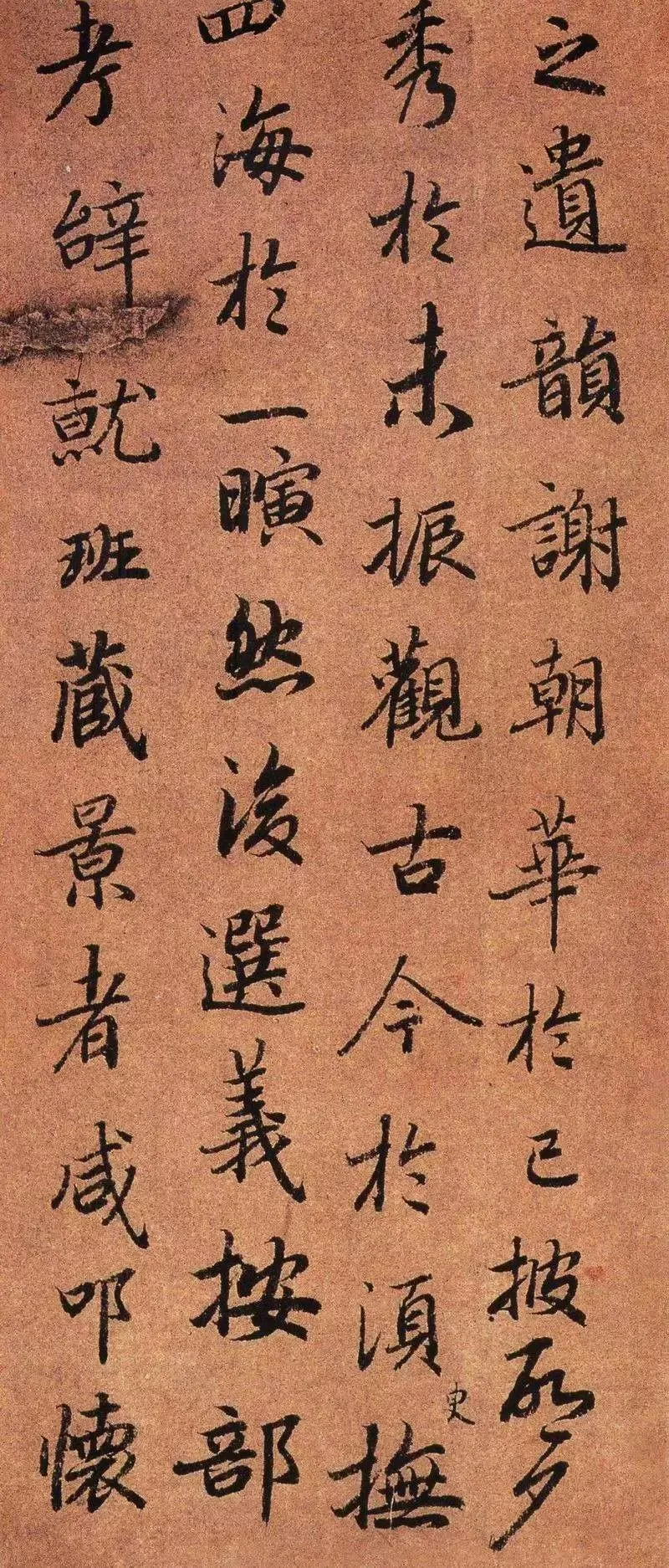

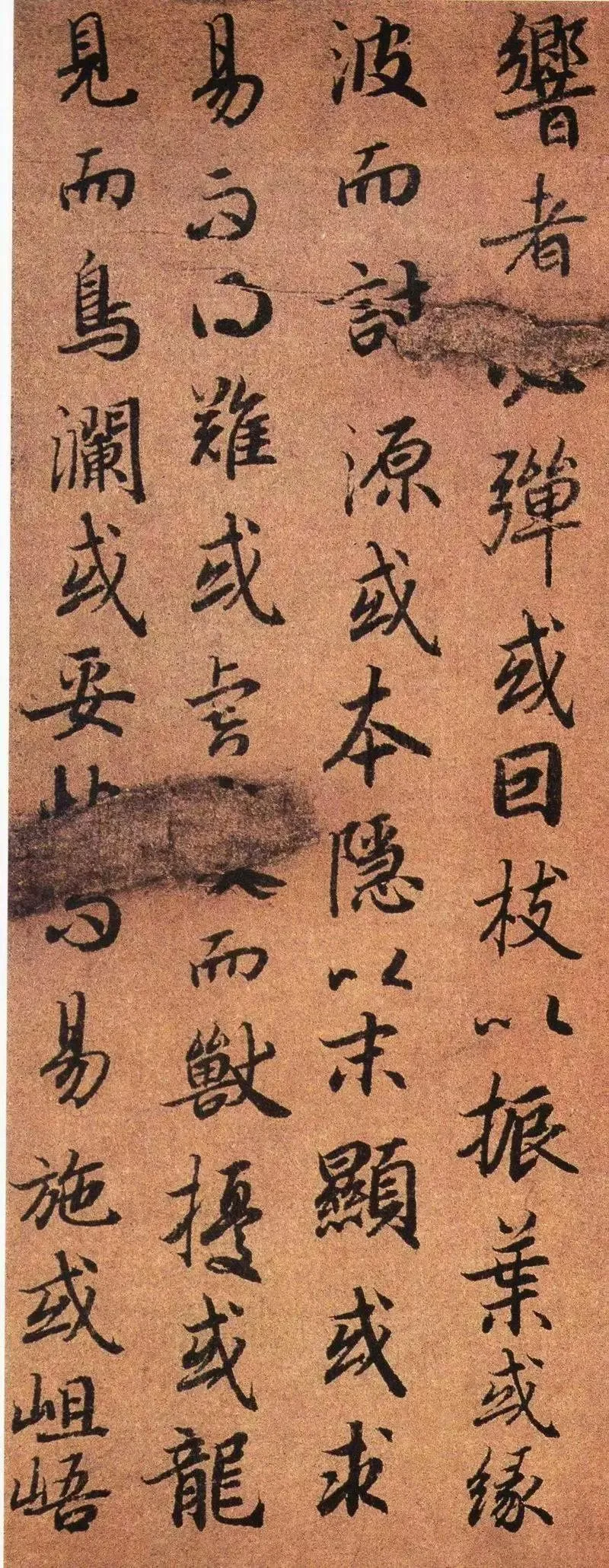

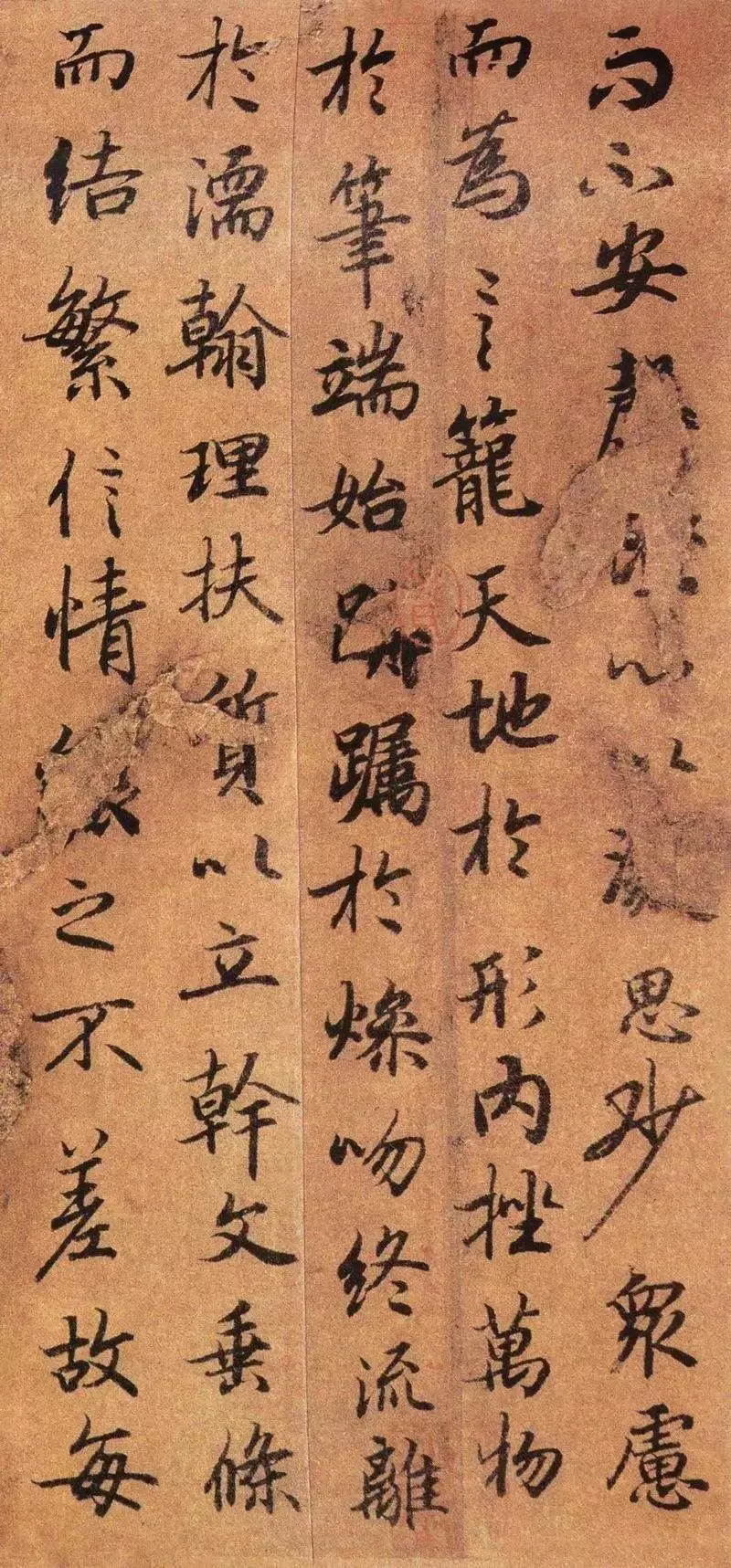

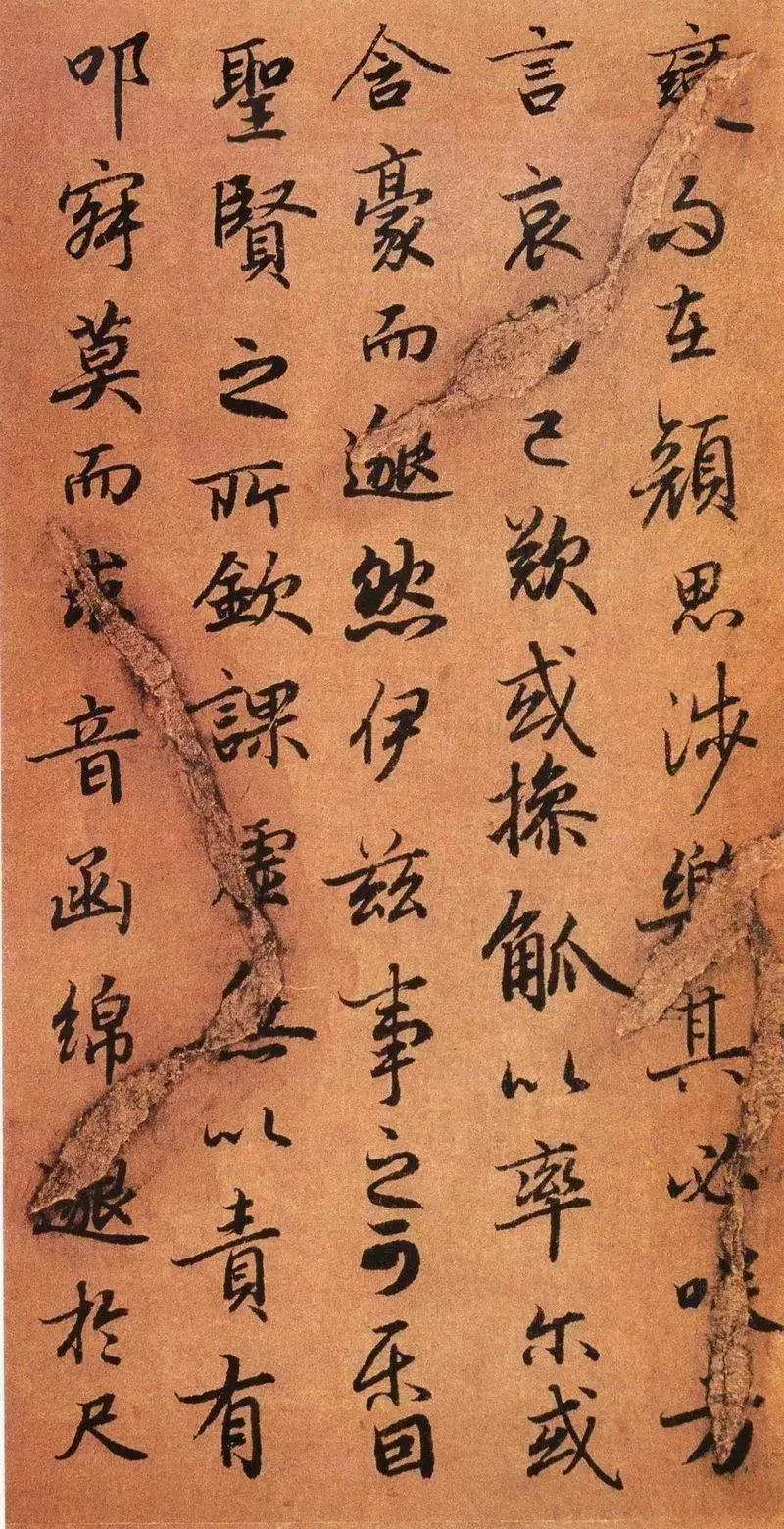

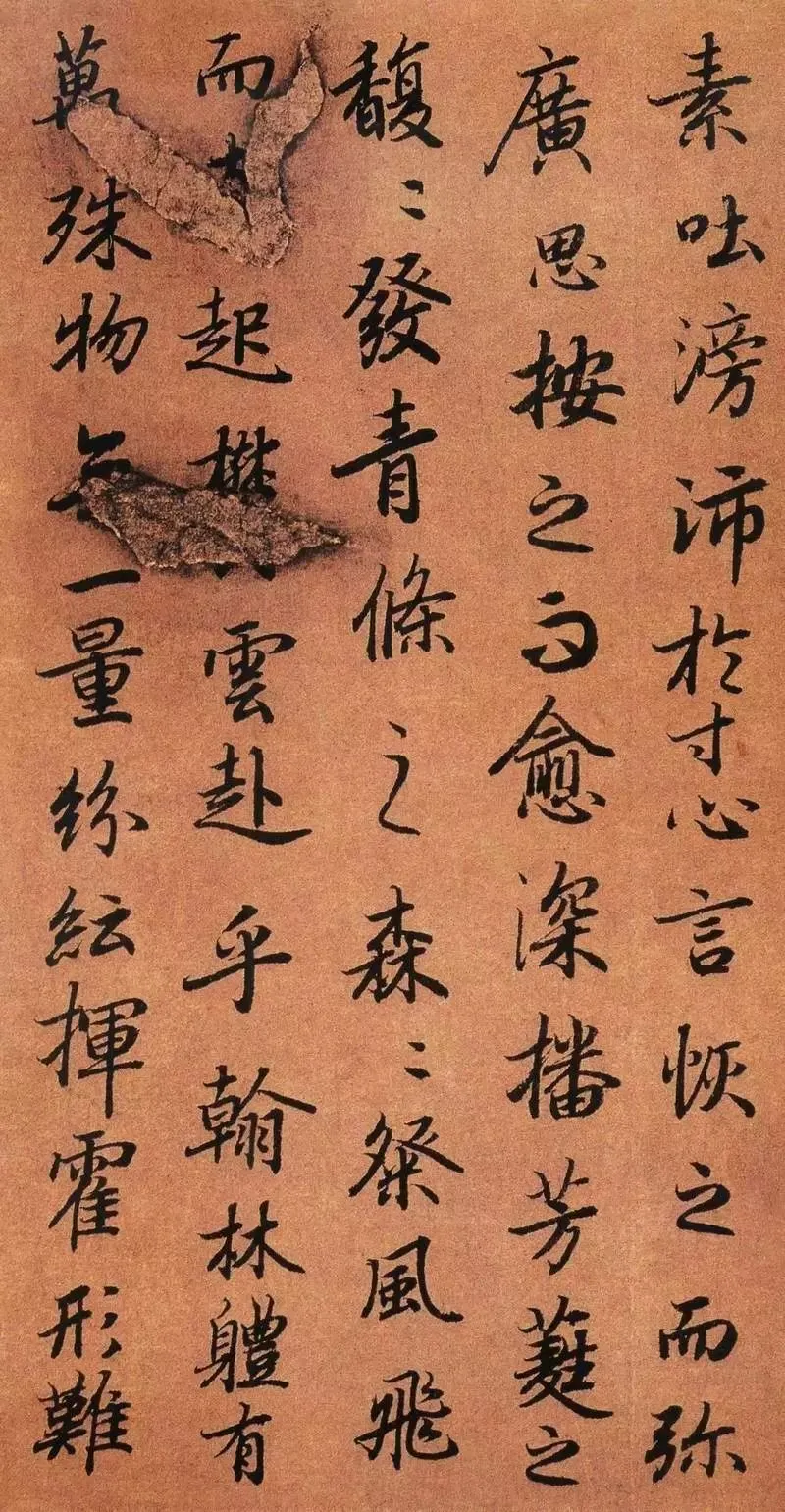

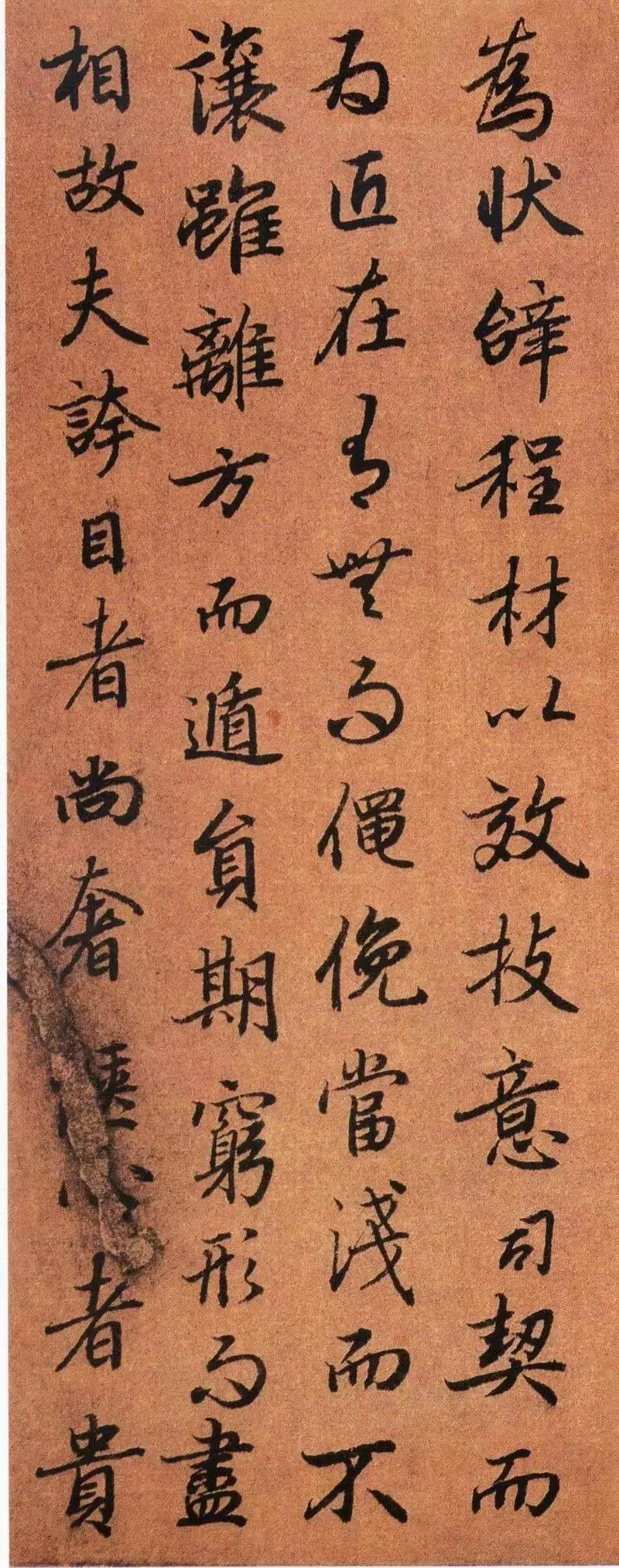

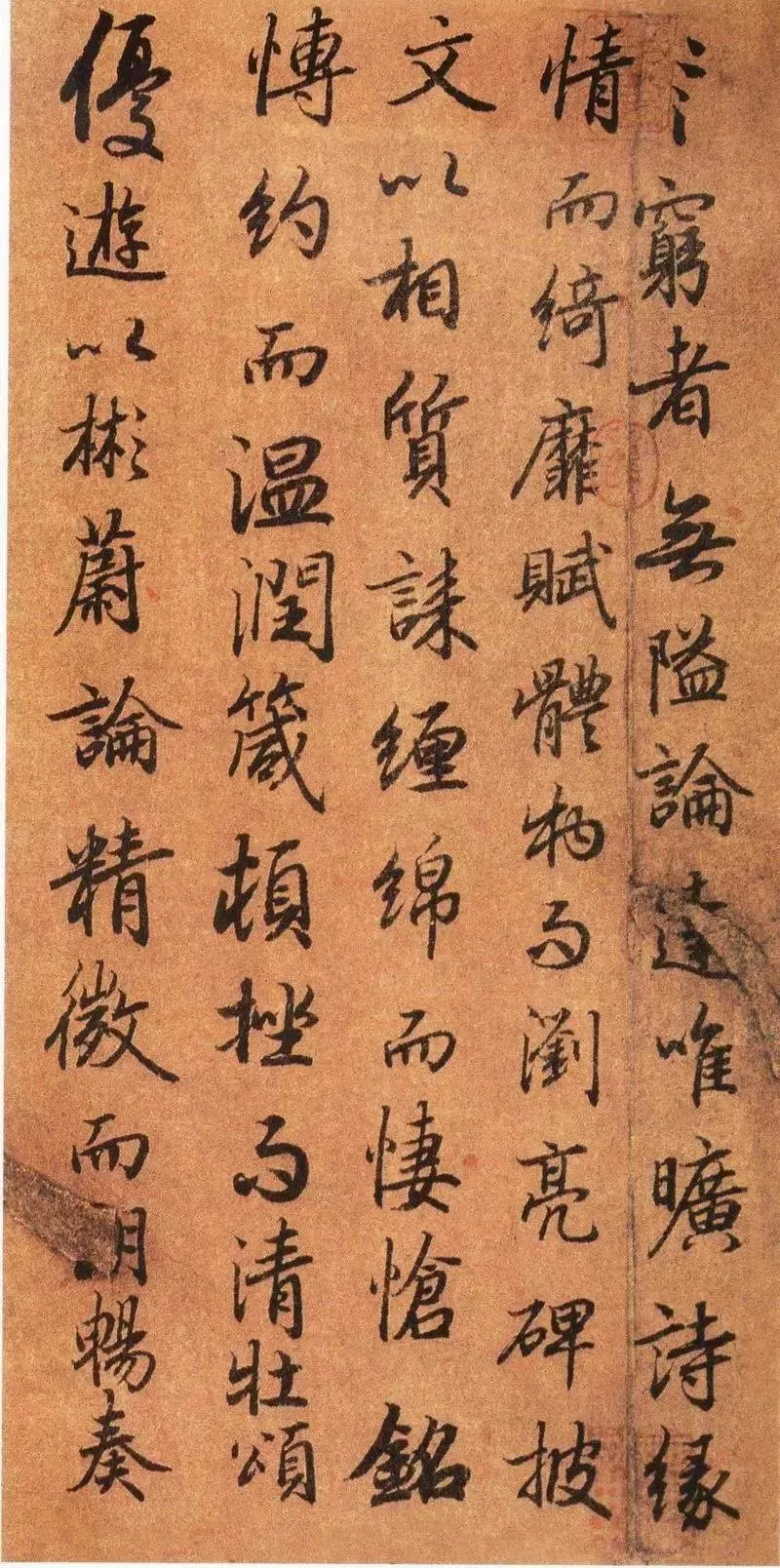

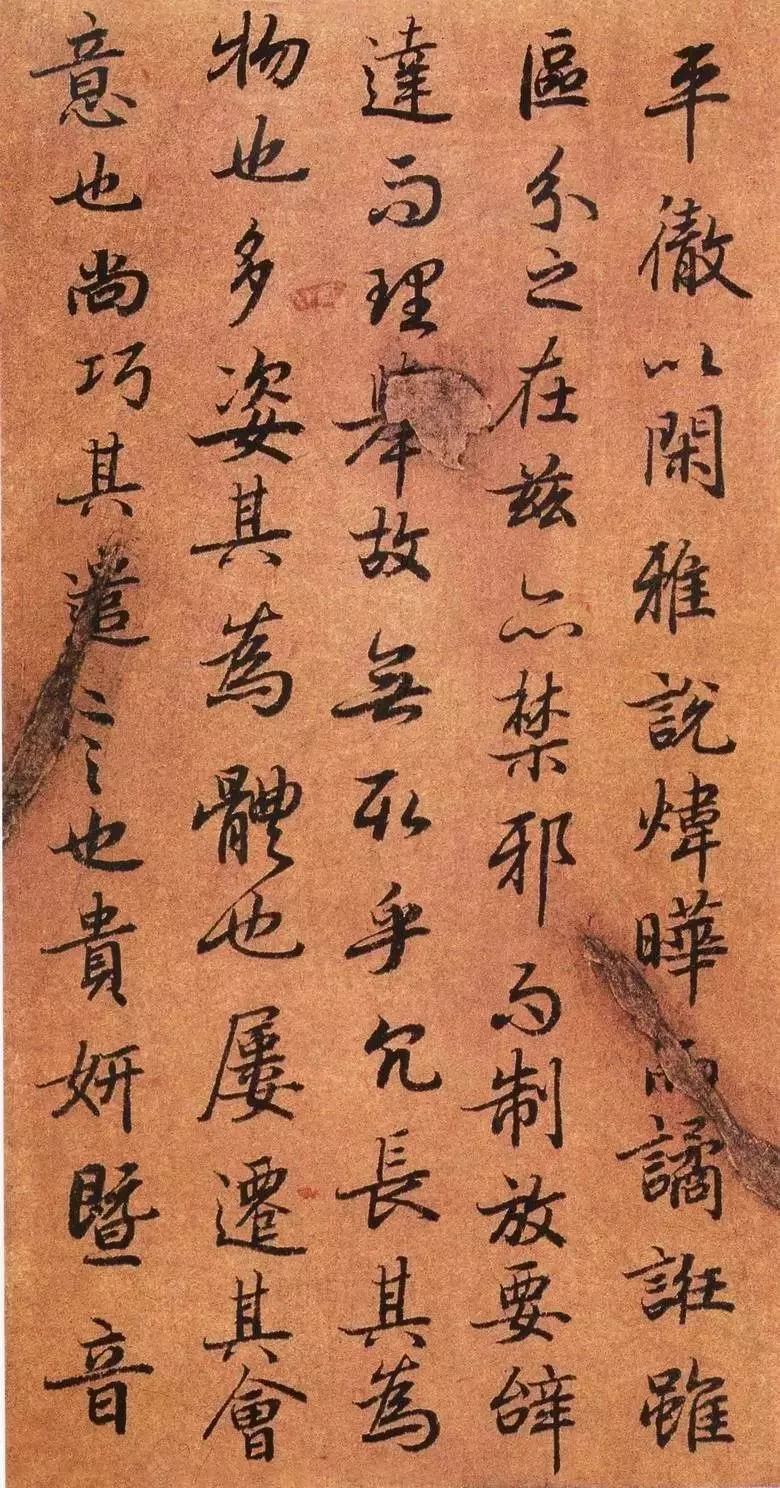

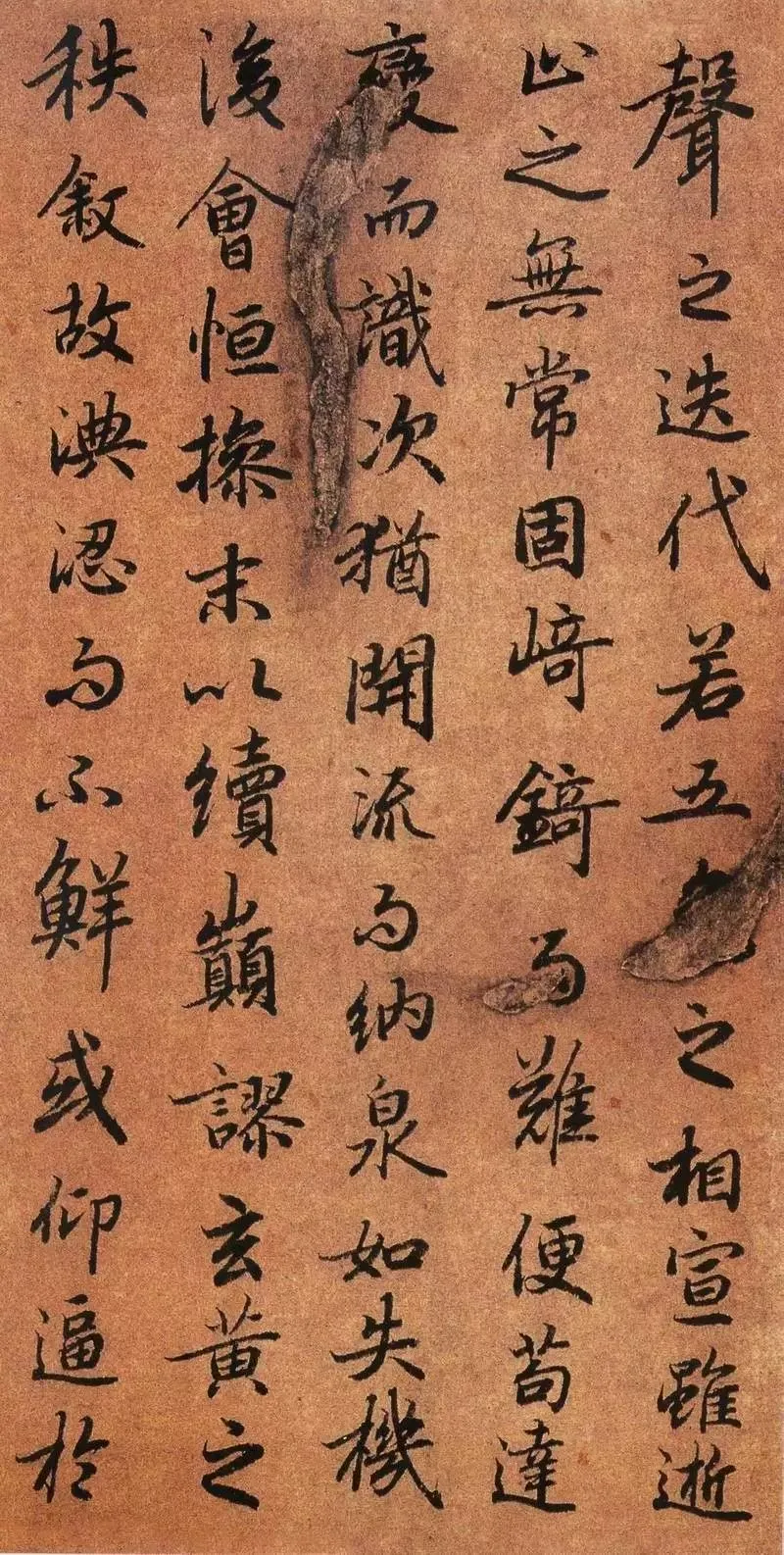

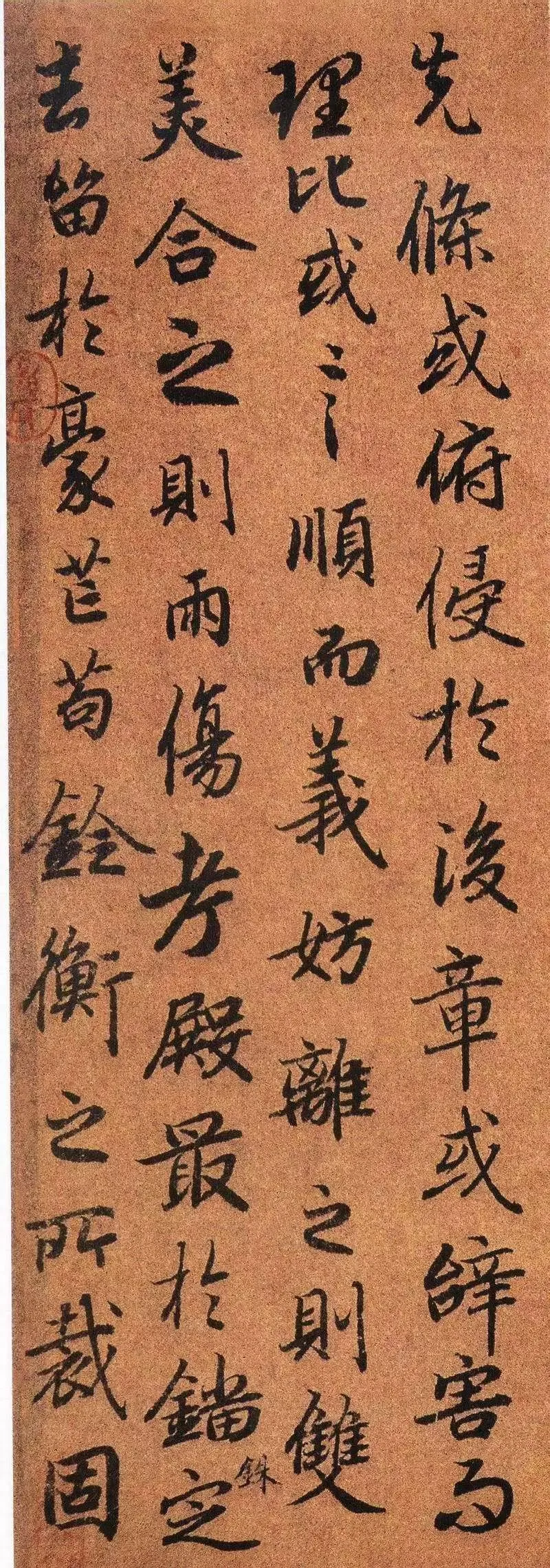

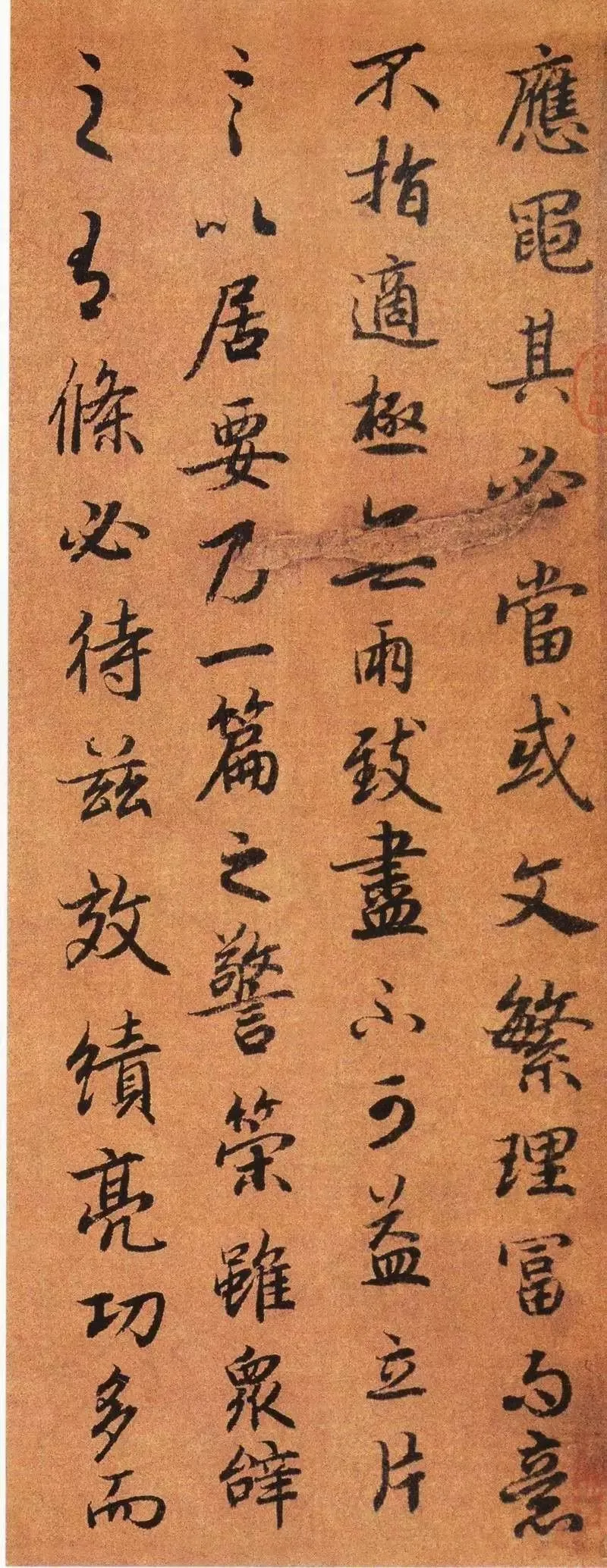

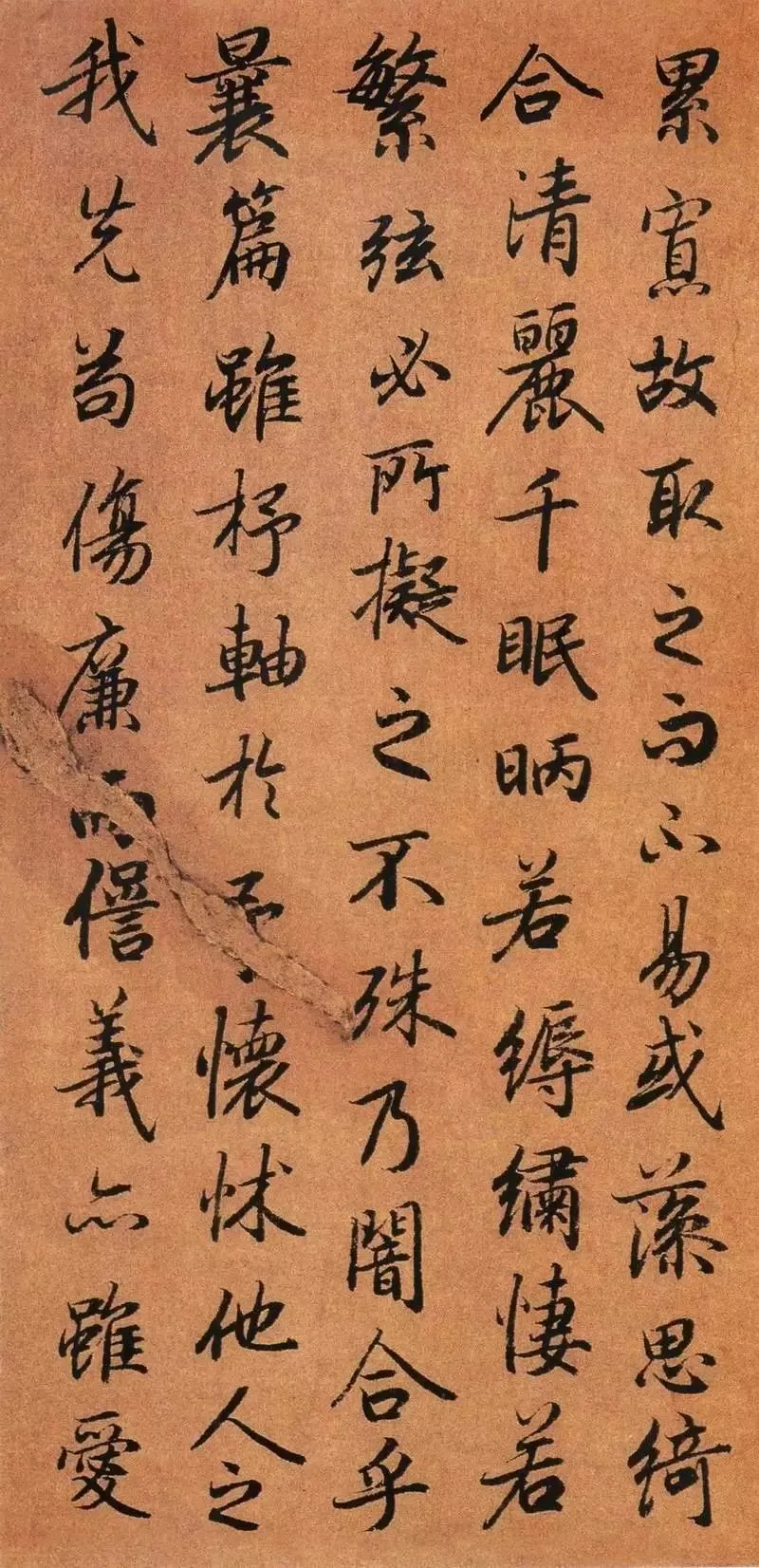

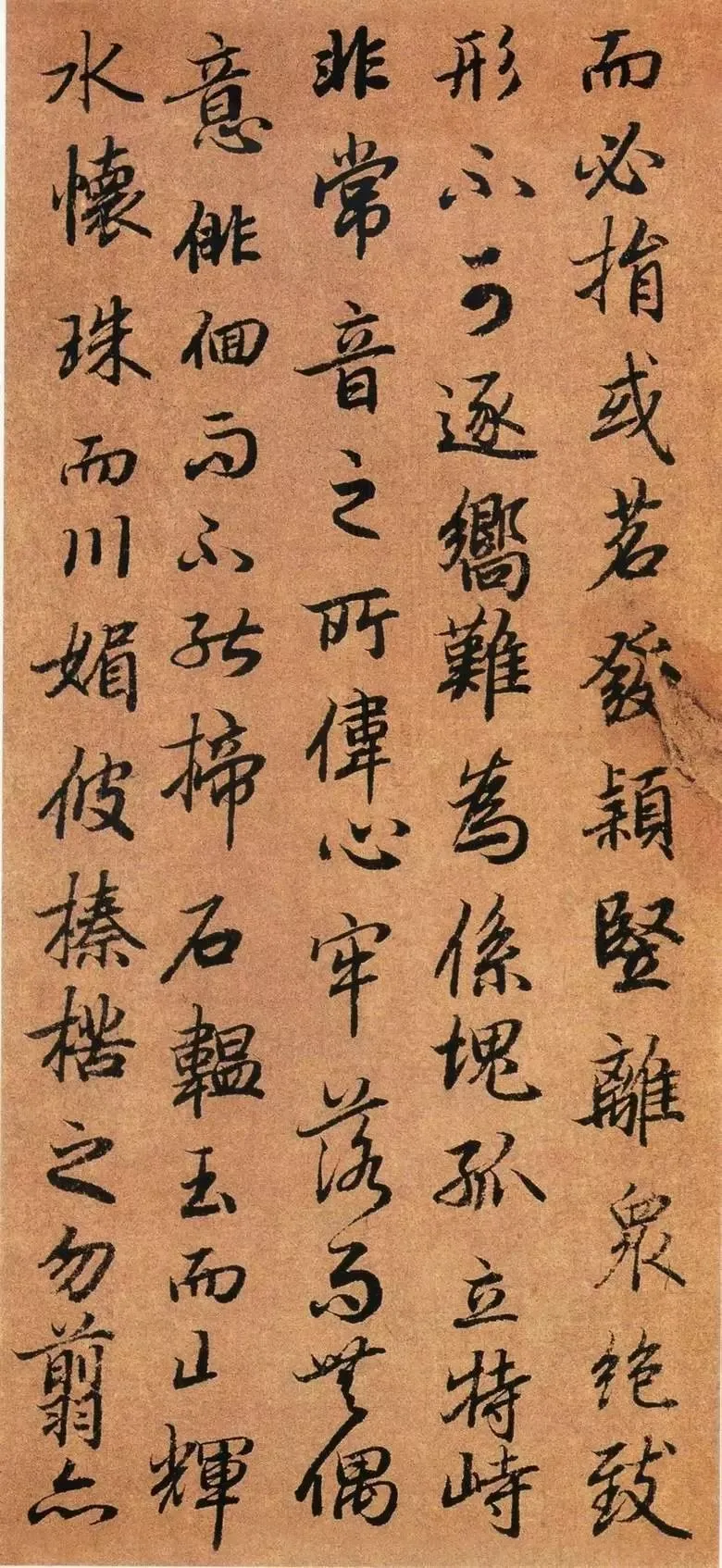

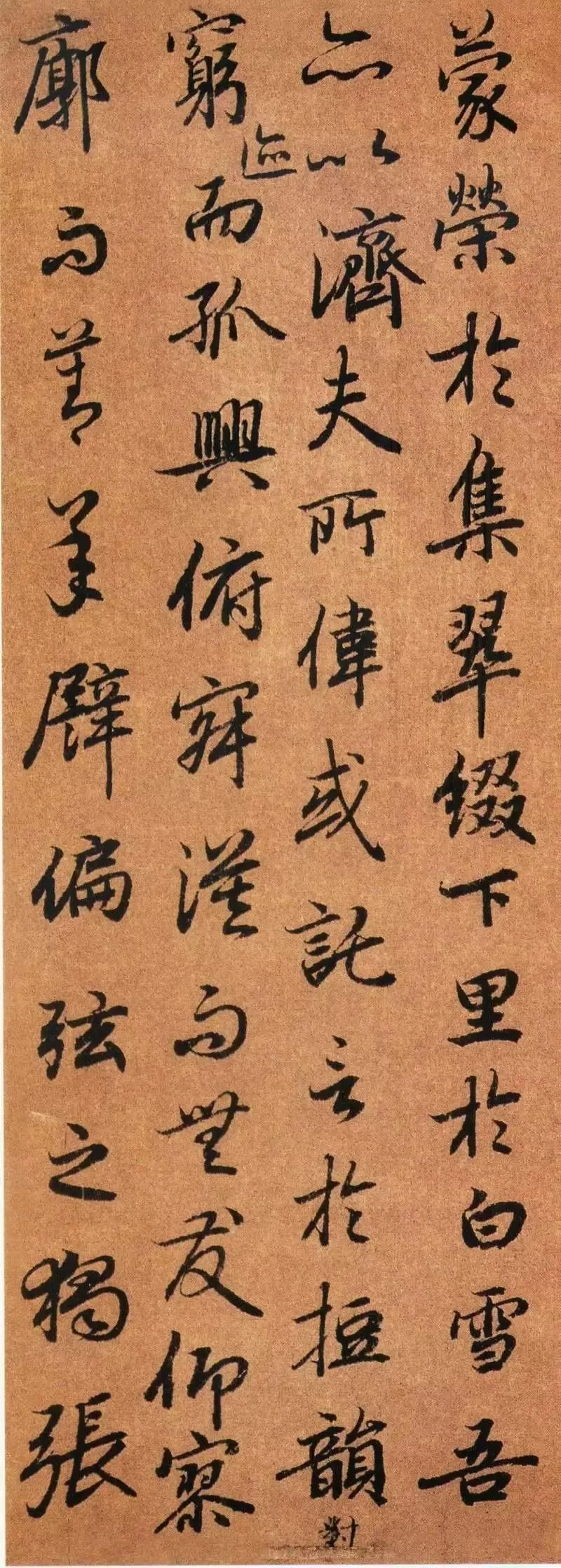

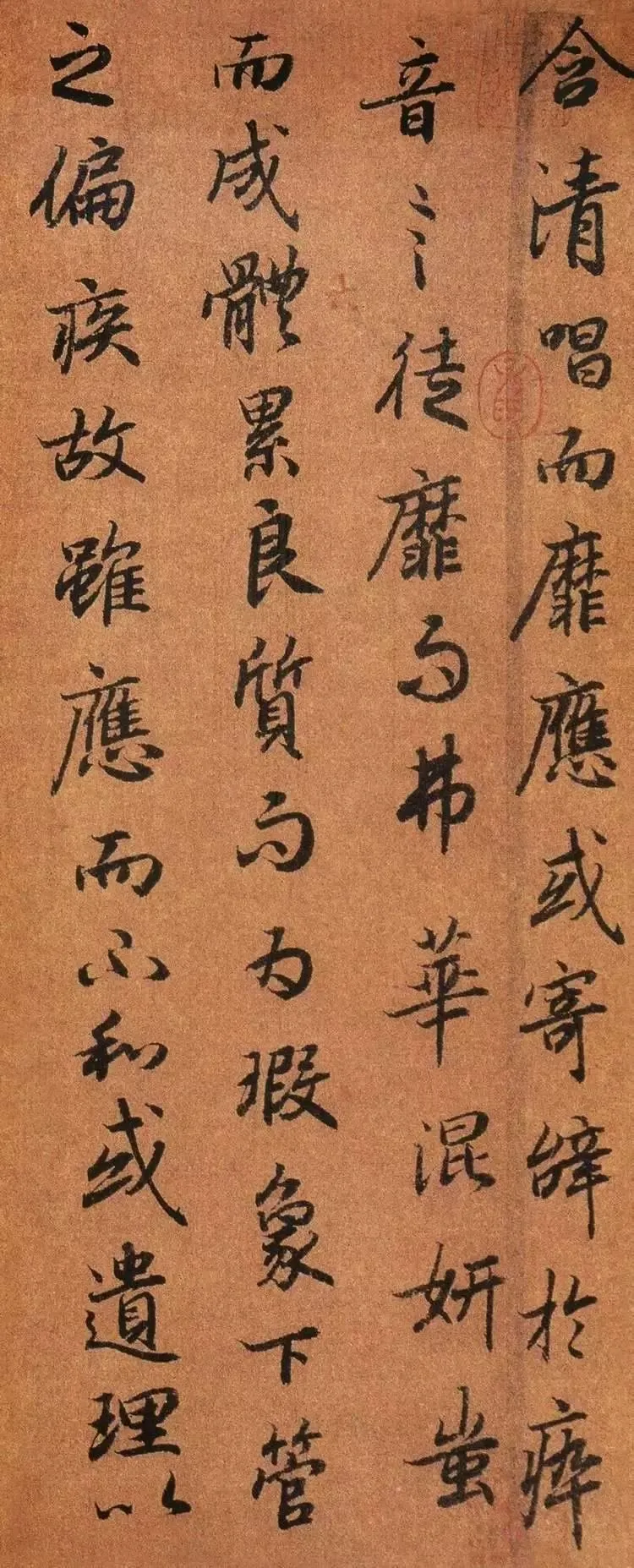

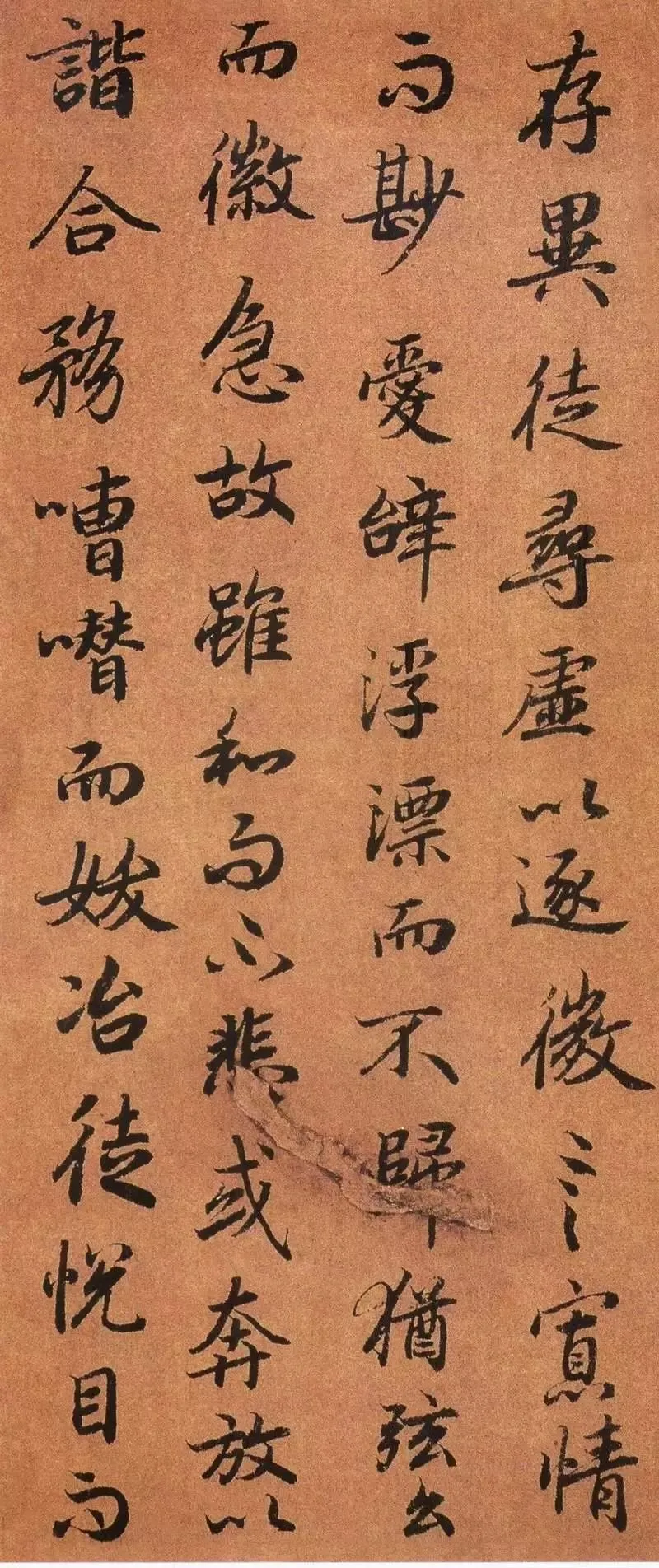

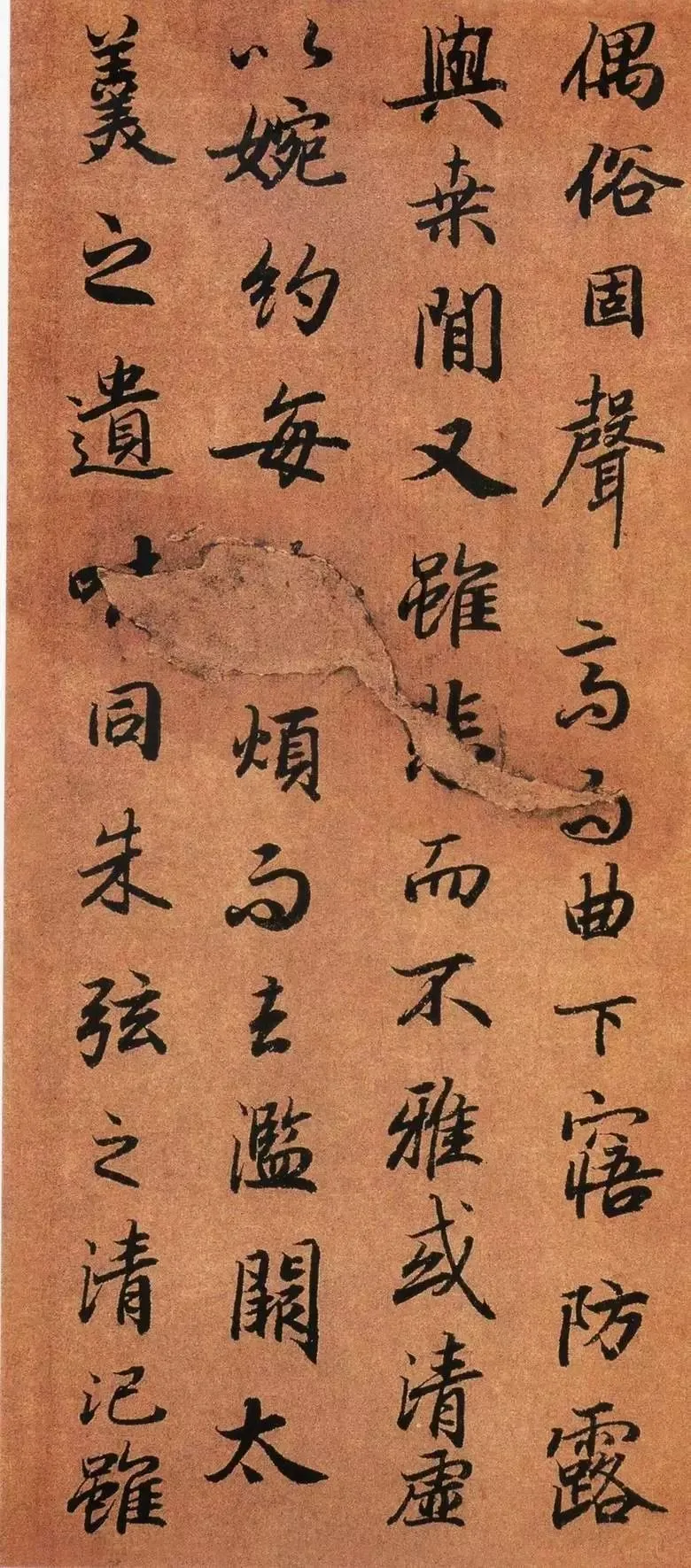

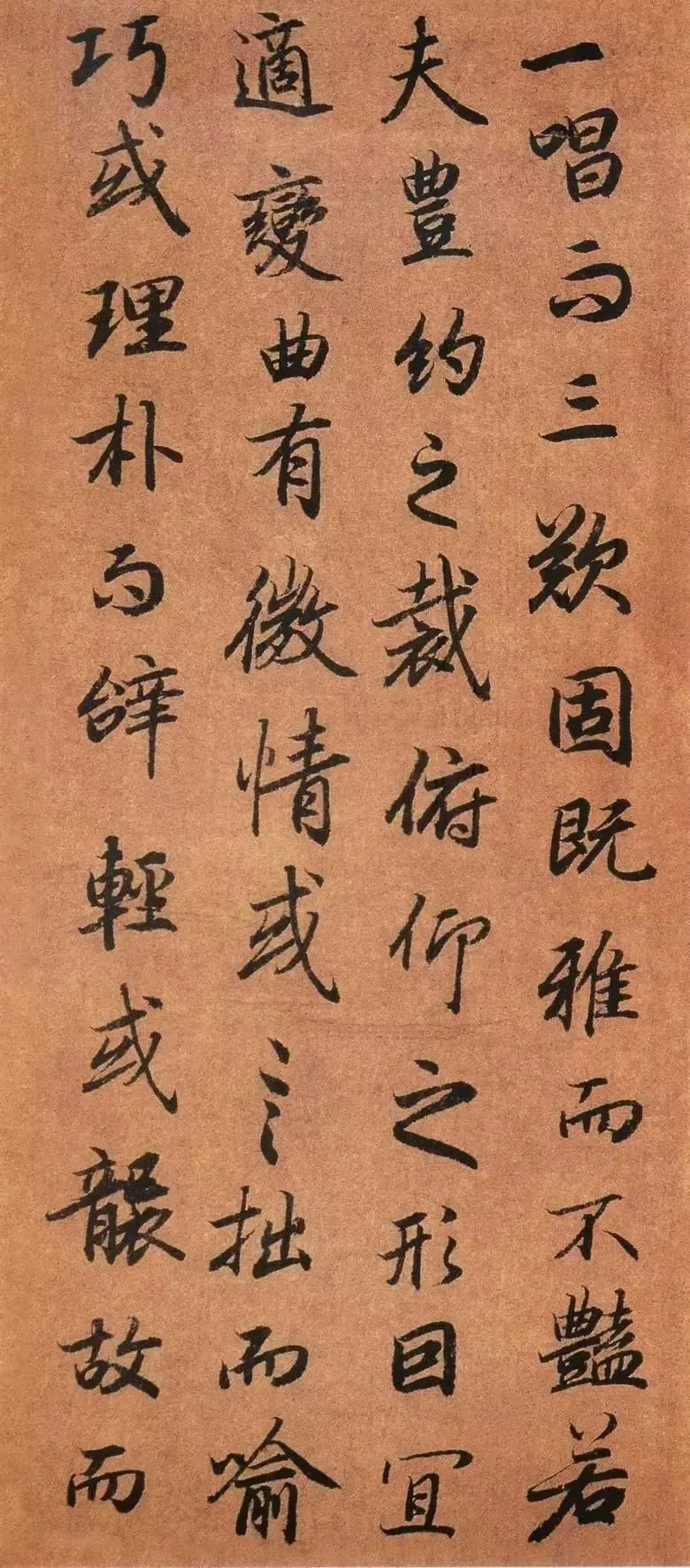

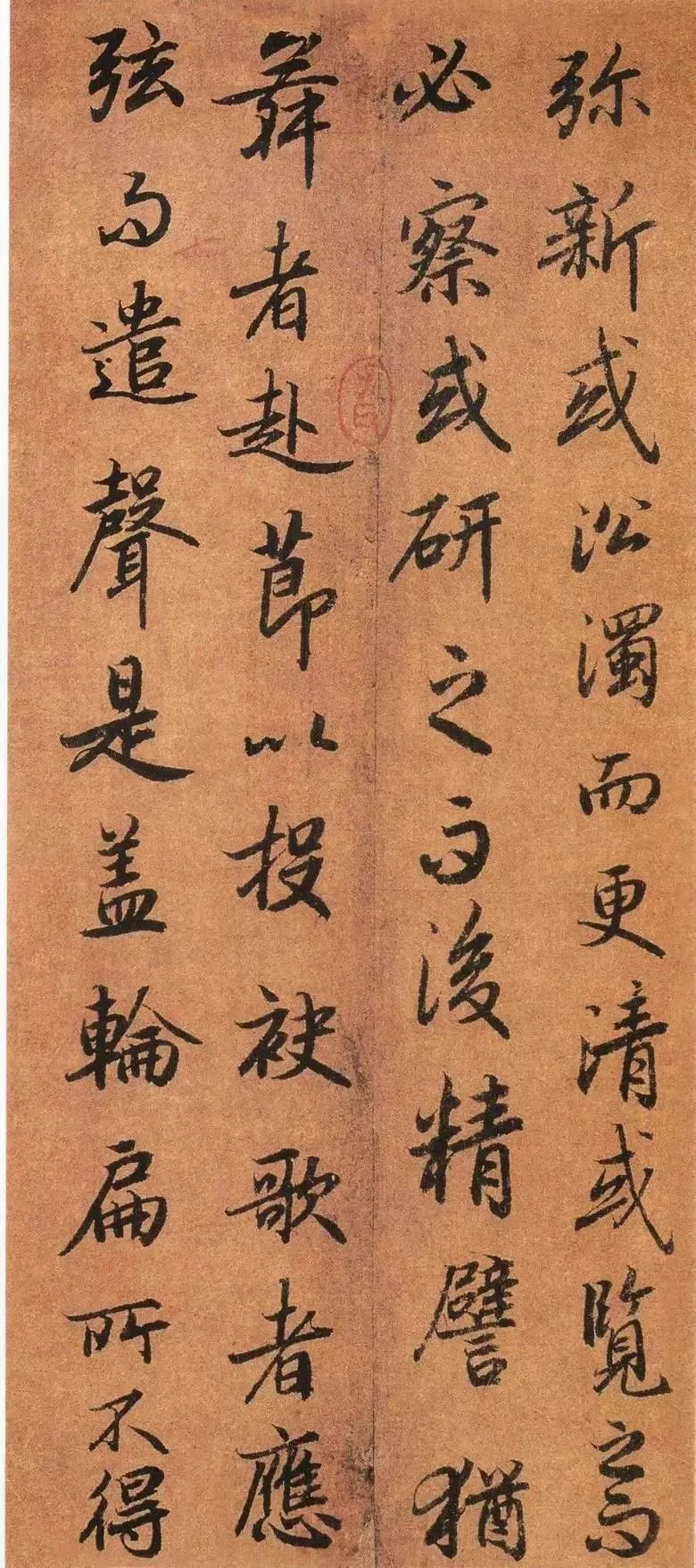

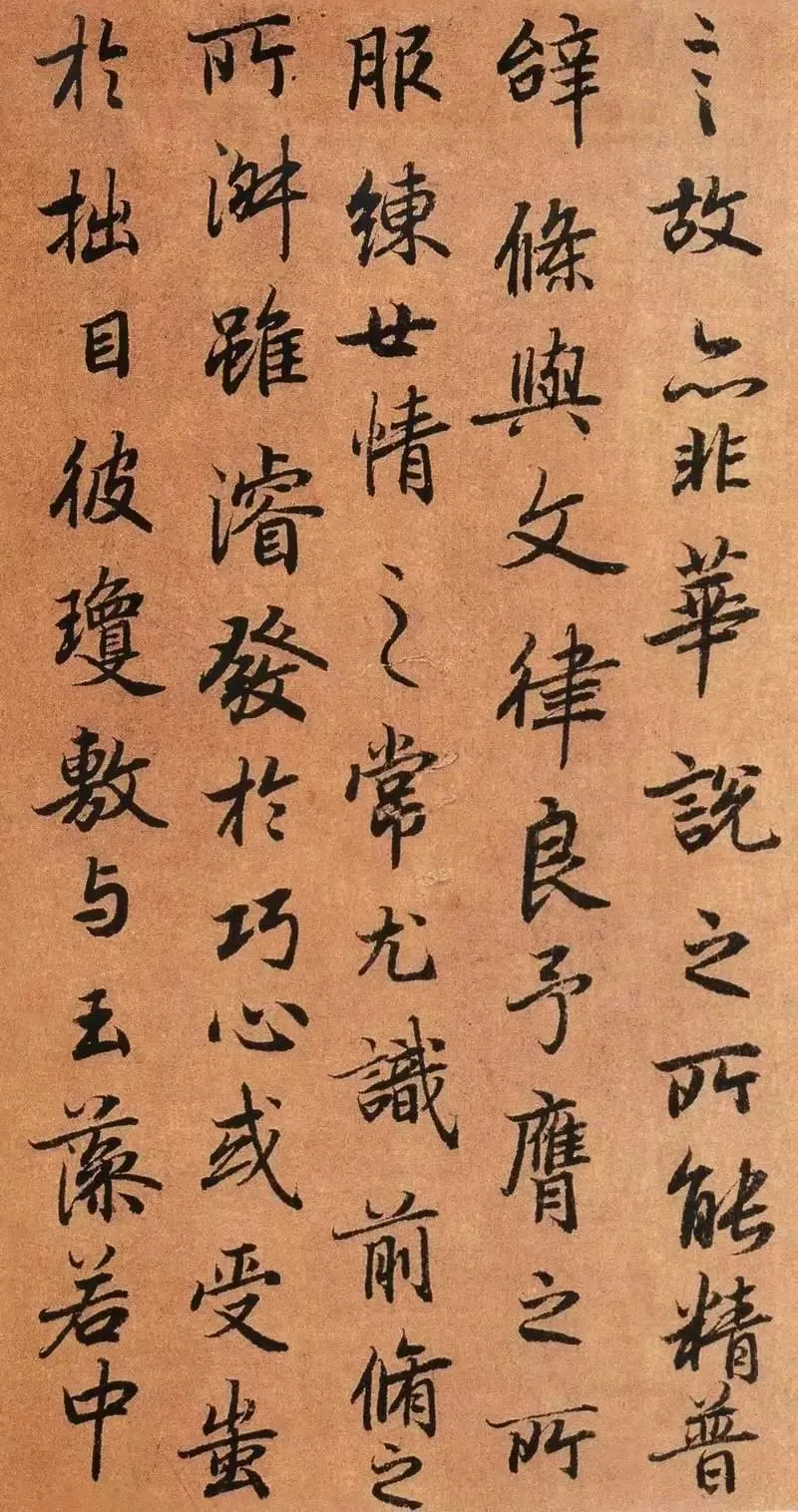

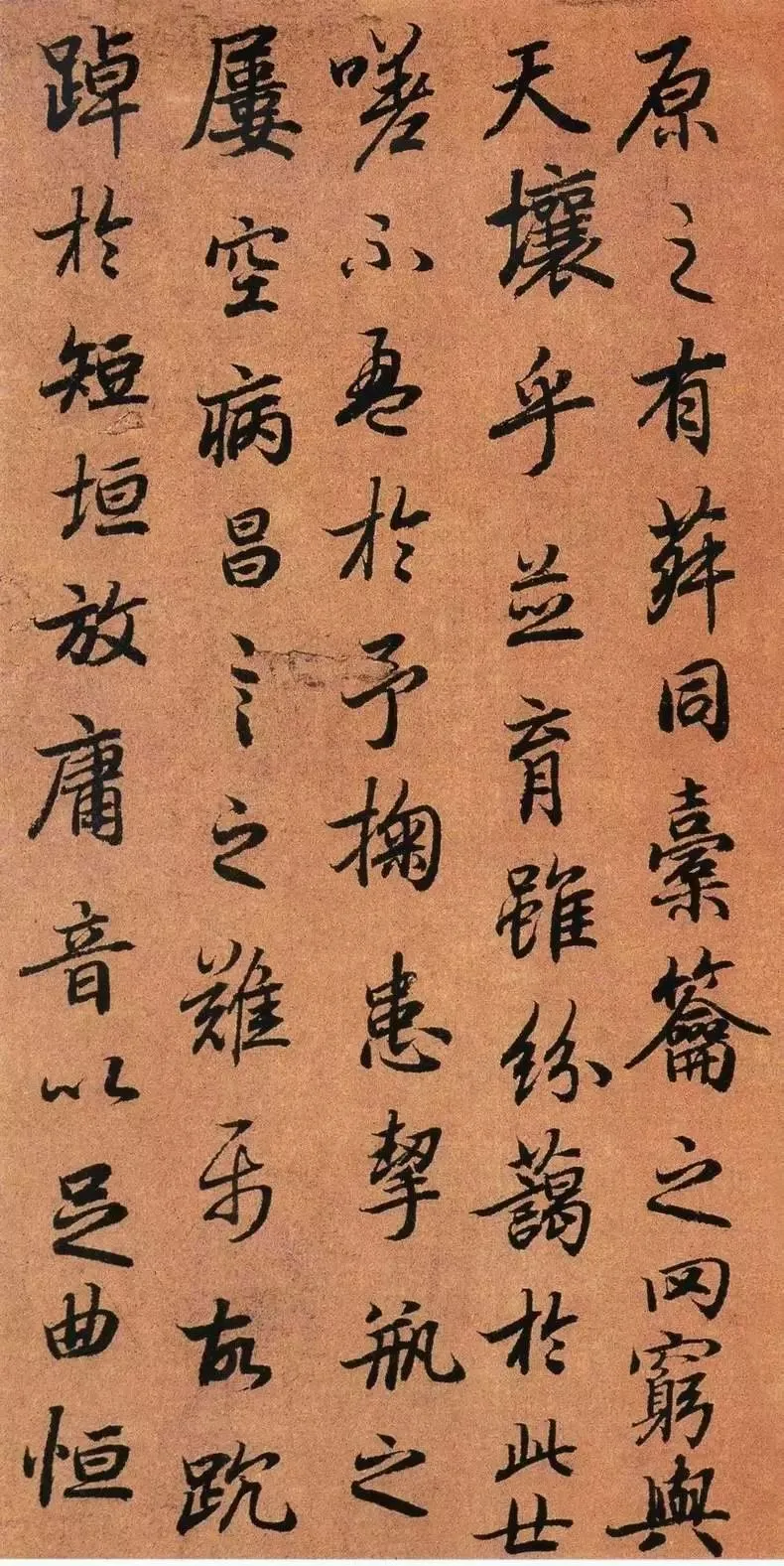

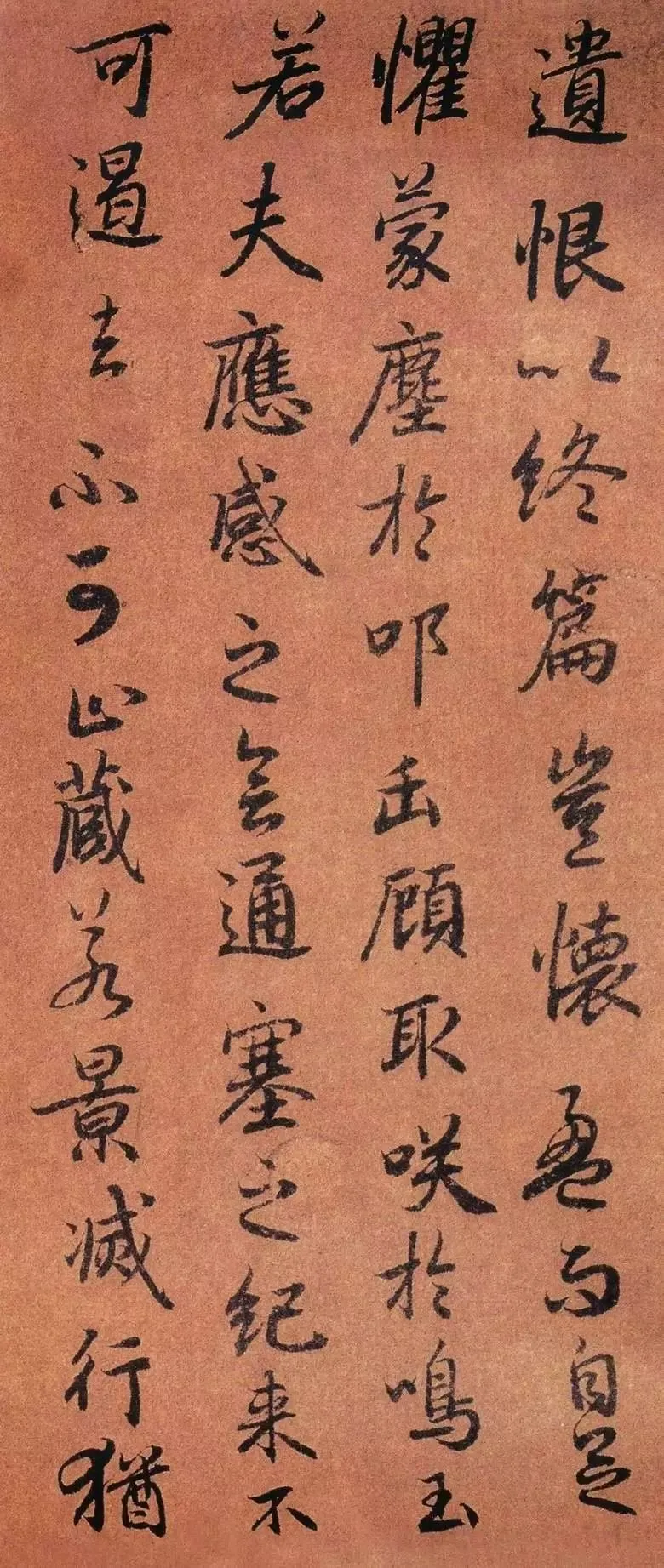

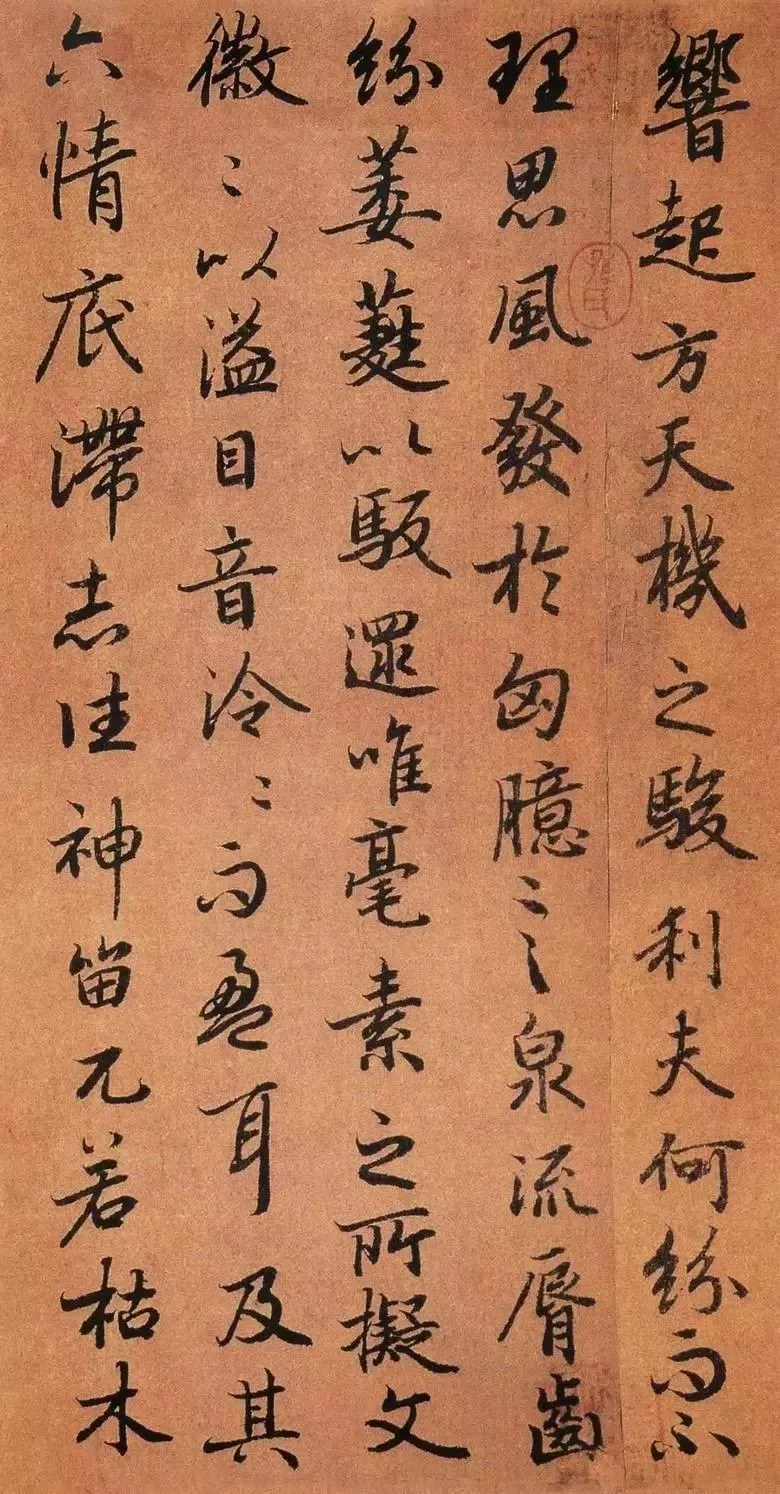

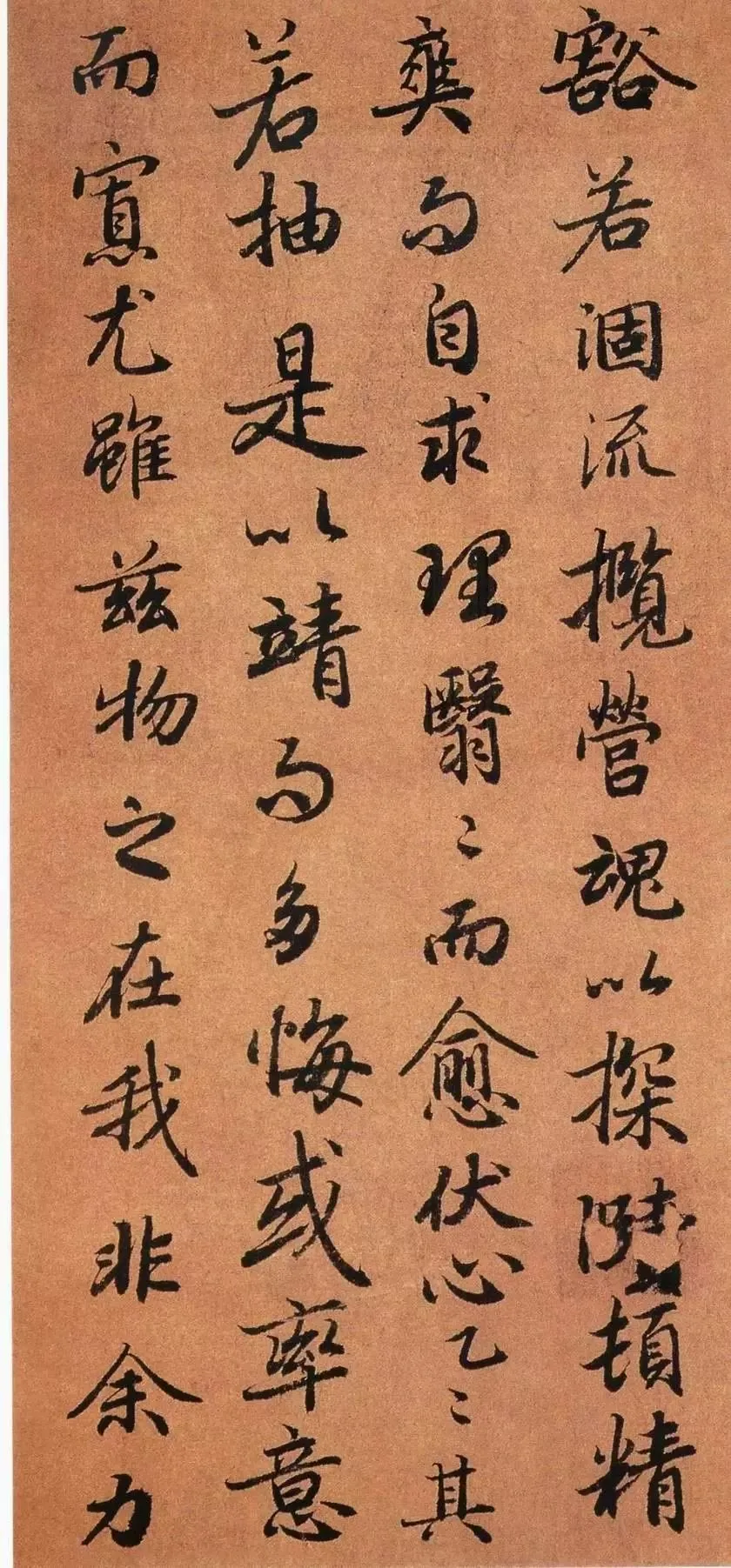

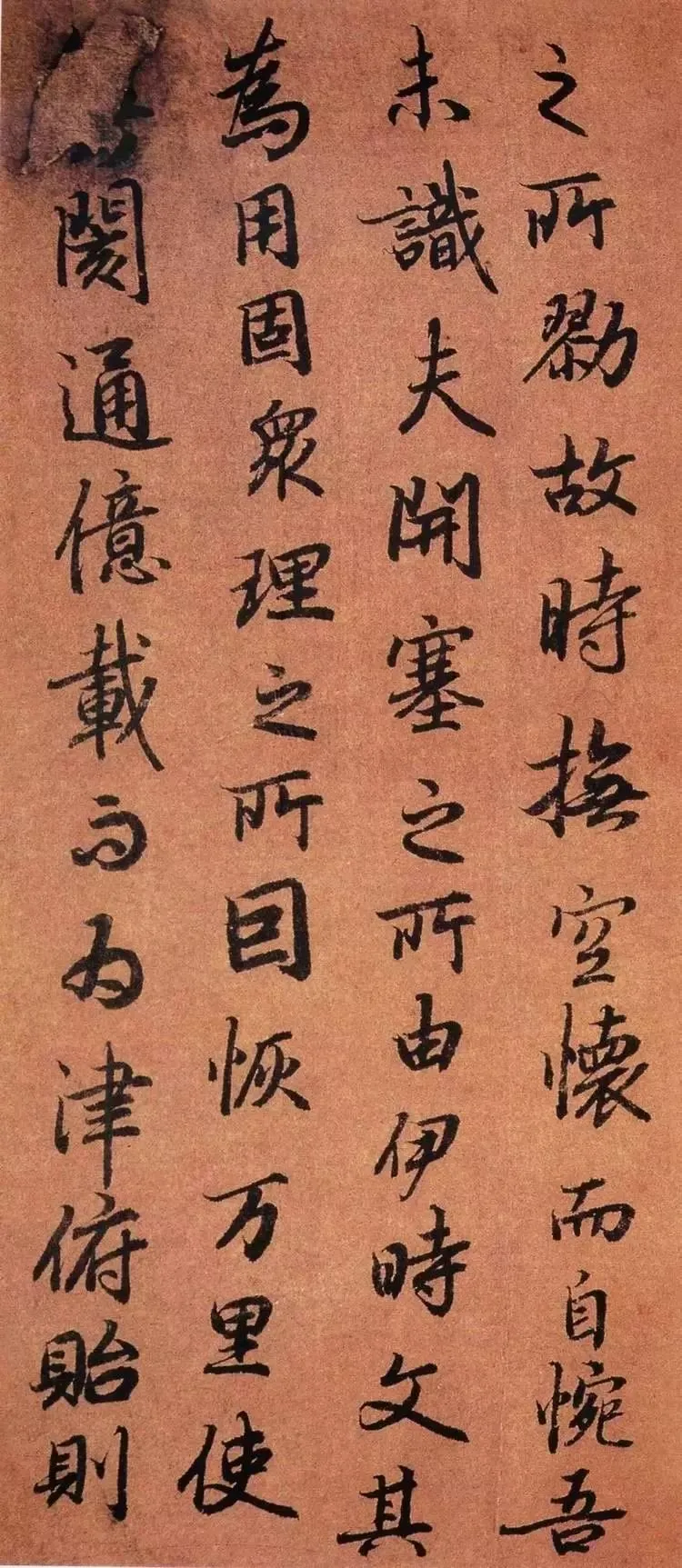

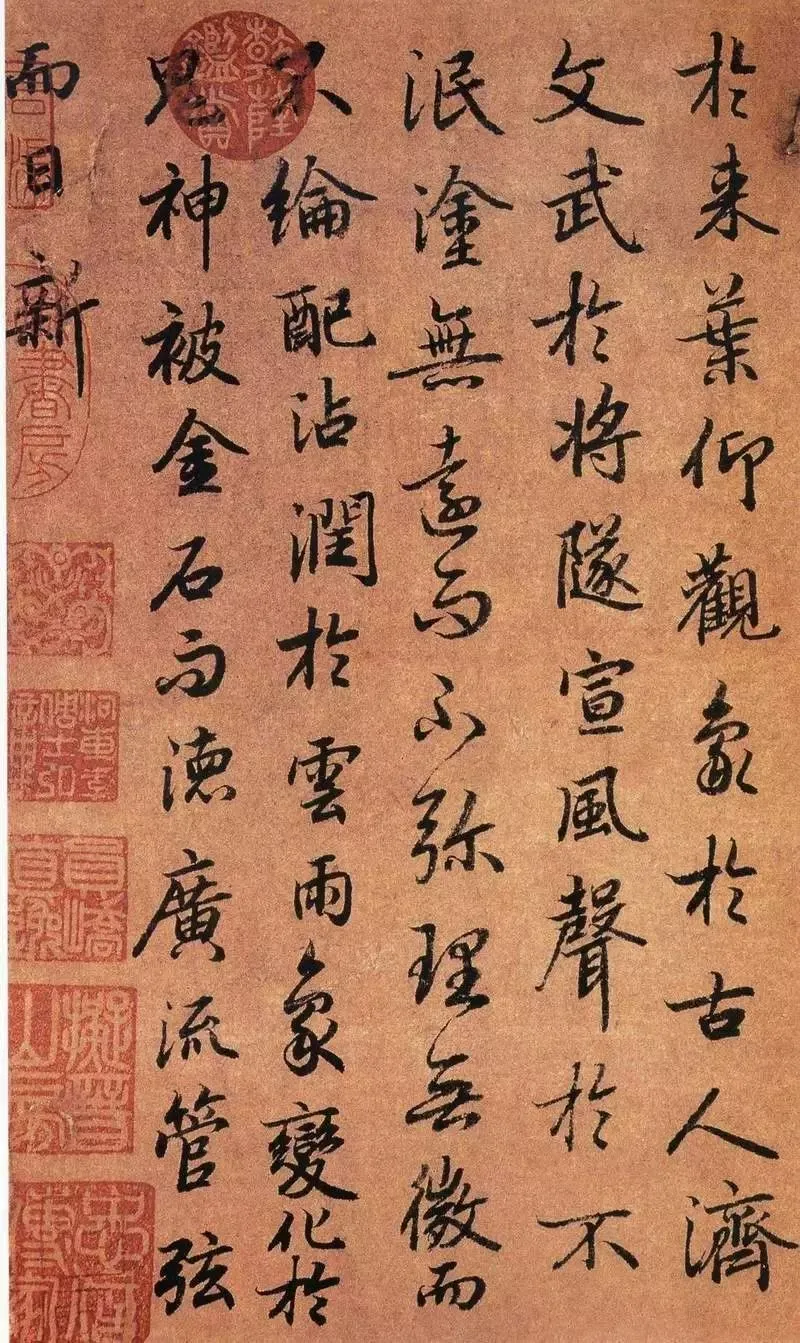

陆柬之《书陆机文赋》作品欣赏---据称是“大唐最美行书”

﹀

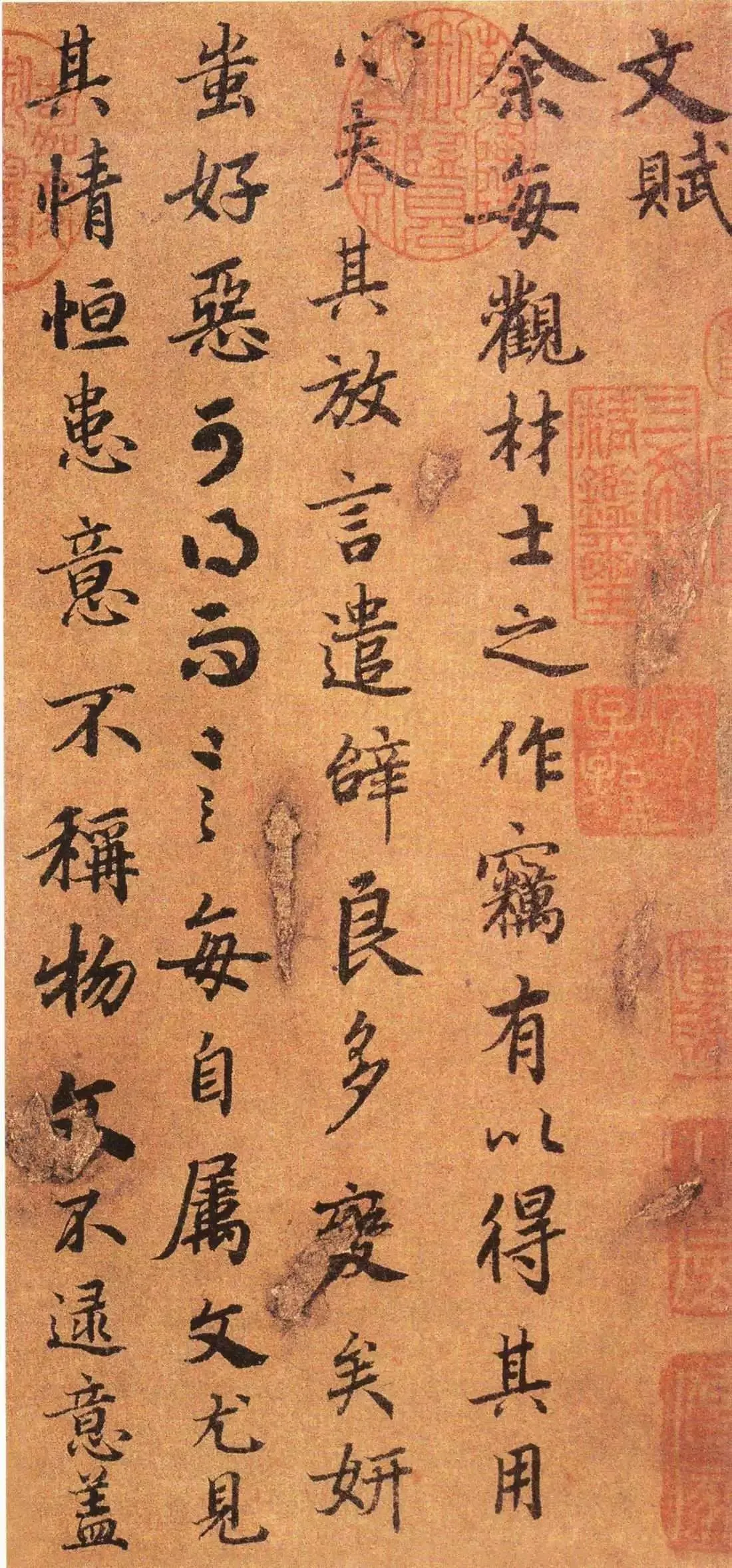

陆柬之文赋为纸本墨迹卷,是初唐时期少有的几部名家真迹之一。据说陆柬之年轻时读陆机《文赋》,极为倾心,想亲笔书写一篇,因怕自己书艺不精,始终未敢贸然动笔,直至他晚年书名赫赫时,才动笔了此宿愿。

文赋

朝代:晋朝|作者:陆机

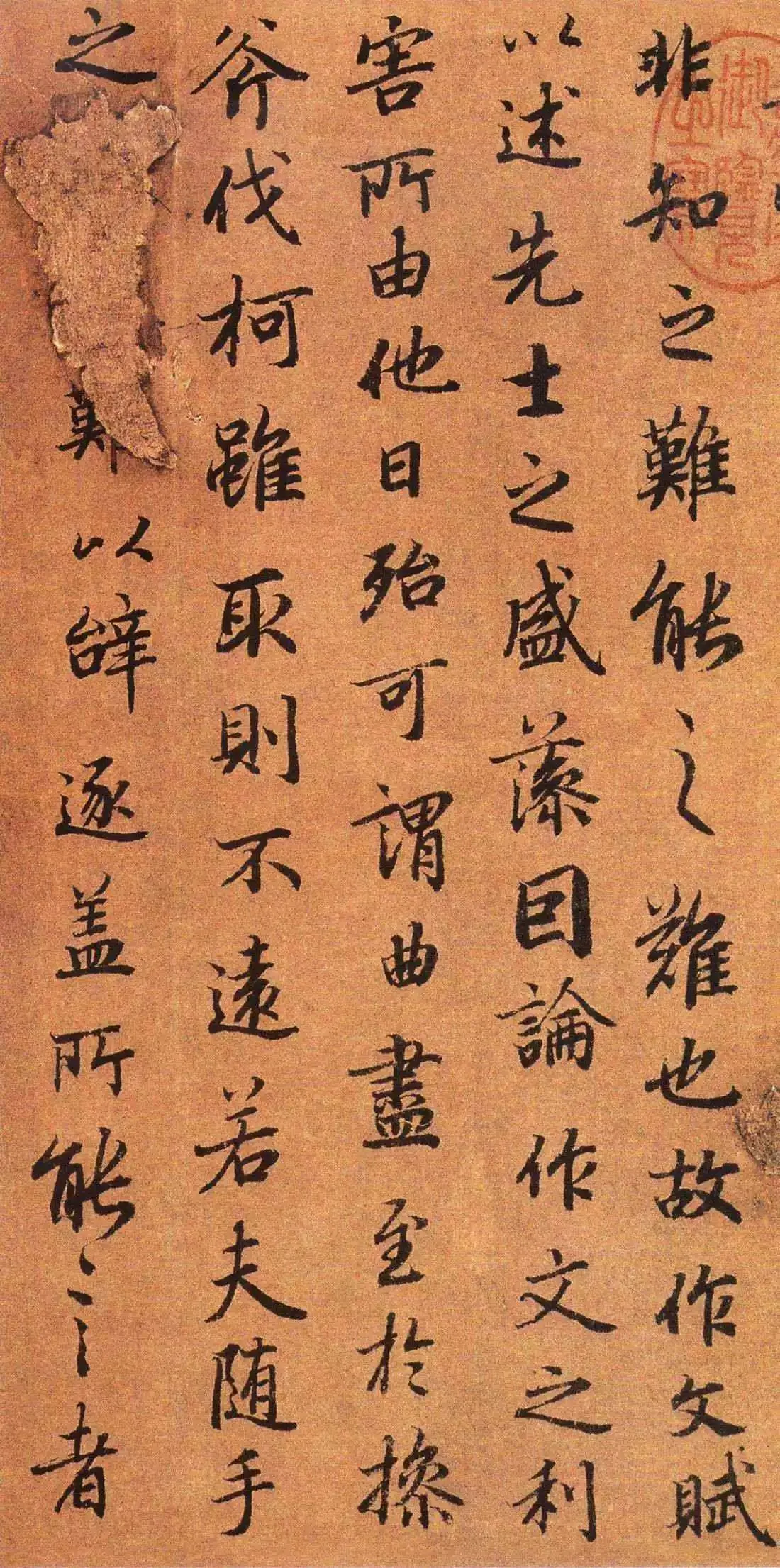

余每观才士之所作,窃有以得其用心。夫放言谴辞,良多变矣,妍蚩好恶,可得而言。每自属文,尤见其情。恒患意不称物,文不逮意。盖非知之难,能之难也。故作《 文赋》,以述先士之盛藻,因论作文之利害所由,它日殆可谓曲尽其妙。至于操斧伐柯,虽取则不远,若夫随手之变,良难以辞逮。盖所能言者具于此云。

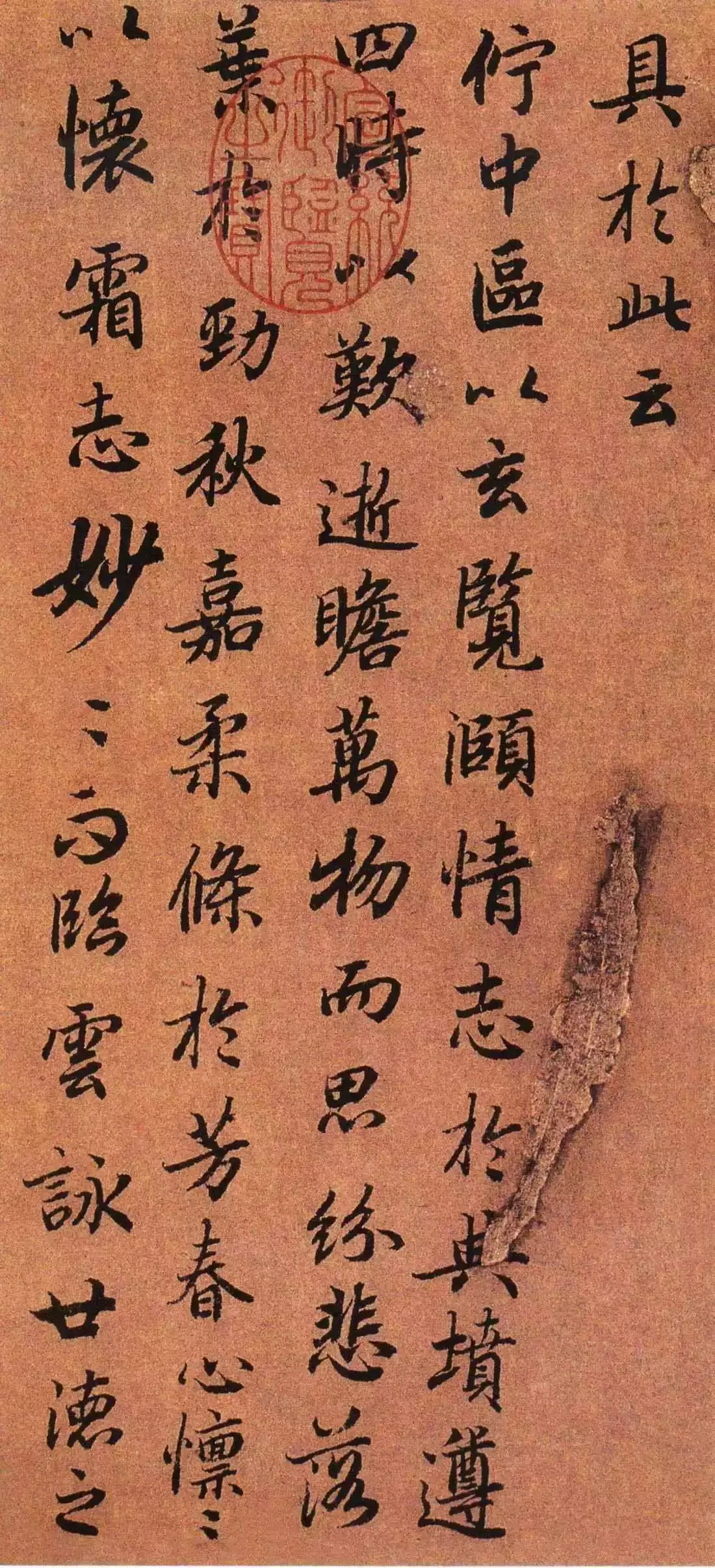

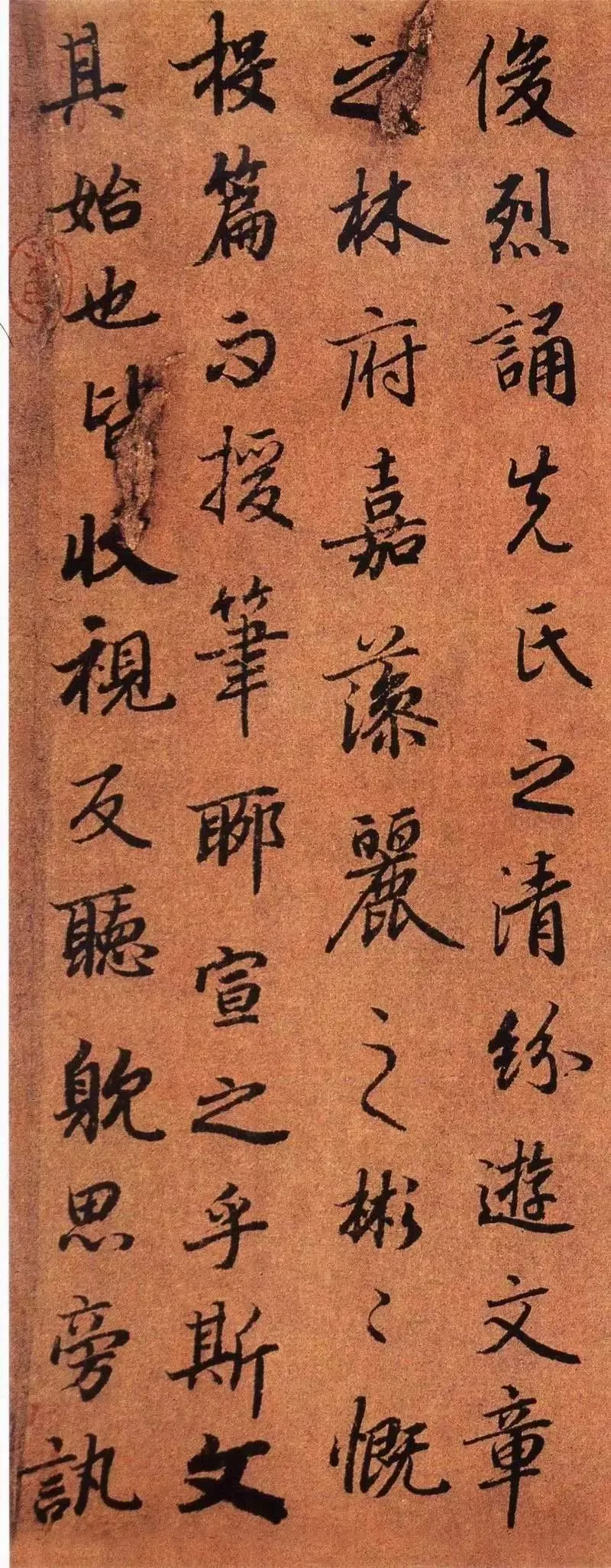

佇中区以玄览,颐情志于典坟。遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。心懔懔以怀霜,志眇眇而临云。詠世德之骏烈,诵先人之清芬。游文章之林府,嘉丽藻之彬彬。慨投篇而援笔,聊宣之乎斯文。

其始也,皆收视反听,耽思傍讯。精骛八极,心游万仞。其致也,情曈曨而弥鲜,物昭晰而互进。倾群言之沥液、漱六艺之芳润。浮天渊以安流,濯下泉而潜浸。于是沉辞怫悦,若游鱼衔钩,而出重渊之深;浮藻联翩,若翰鸟婴缴,而坠曾云之峻。收百世之阙文,採千载之遗韻。谢朝华于已披,启夕秀于未振。观古今于须臾,抚四海于一瞬。然后选义按部,考辞就班。抱景者咸叩,怀响者毕弹。或因枝以振叶,或沿波而讨源。或本隐以之显,或求易而得难。或虎变而兽扰,或龙见而鸟澜。或妥帖而易施,或岨峿而不安。罄澄心以凝思,眇众虑而为言。笼天地于形内,挫万物于笔端。始躑躅于燥吻,终流离于濡翰。理扶质以立干,文垂条而结繁。信情貌之不差,故每变而在颜。思涉乐其必笑,方言哀而已叹。或操觚以率尔,或含毫而邈然。

伊兹事之可乐,固圣贤之可钦。课虚无以责有,叩寂寞而求音。函绵邈于尺素,吐滂沛乎寸心。言恢之而弥广,思按之而逾深。播芳蕤之馥馥,发青条之森森。粲风飞而猋竖,郁云起乎翰林。

体有万殊,物无一量。纷纭挥霍,形难为状。辞程才以效伎,意司契而为匠。在有无而僶俛,当浅深而不让。虽离方而遯圆,期穷形而尽相。故夫夸目者尚奢,惬心者贵当。言穷者无隘,论达者唯旷。

诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮。碑披文以相质,诔缠绵而悽怆。铭博约而温润,箴顿挫而清壮。颂优游以彬蔚,论精微而朗畅。奏平徹以闲雅,说炜晔而谲诳。虽区分之在兹,亦禁邪而制放。要辞达而理举,故无取乎冗长。

其为物也多姿,其为体也屡迁;其会意也尚巧,其遣言也贵妍。暨音声之迭代,若五色之相宣。虽逝止之无常,故崎錡而难便。苟达变而相次,犹开流以纳泉;如失机而后会,恒操末以续颠。谬玄黄之秩叙,故淟涊而不鲜。

或仰逼于先条,或俯侵于后章;或辞害而理比,或言顺而意妨。离之则双美,合之则两伤。考殿最于锱铢,定去留于毫芒;苟铨衡之所裁,固应绳其必当。

或文繁理富,而意不指适。极无两致,尽不可益。立片言而居要,乃一篇之警策;虽众辞之有条,必待兹而效绩。亮功多而累寡,故取足而不易。

或藻思綺合,清丽千眠。炳若缛绣,悽若繁絃。必所拟之不殊,乃闇合乎曩篇。虽杼轴于予怀,忧他人之我先。苟伤廉而愆义,亦虽爱而必捐。

或苕发颖竖,离众绝致;形不可逐,响难为系。块孤立而特峙,非常音之所纬。心牢落而无偶,意徘徊而不能揥。石韫玉而山辉,水怀珠而川媚。彼榛楛之勿翦,亦蒙荣于集翠。缀《下里》于《白雪》,吾亦济夫所伟。

或讬言于短韻,对穷迹而孤兴,俯寂寞而无友,仰寥廓而莫承;譬偏絃之独张,含清唱而靡应。或寄辞于瘁音,徒靡言而弗华,混妍蚩而成体,累良质而为瑕;象下管之偏疾,故虽应而不和。或遗理以存异,徒寻虚以逐微,言寡情而鲜爱,辞浮漂而不归;犹絃么而徽急,故虽和而不悲。或奔放以谐和,务嘈囋而妖冶,徒悦目而偶俗,故高声而曲下;寤《防露》与桑间,又虽悲而不雅。或清虚以婉约,每除烦而去滥,阙大羹之遗味,同朱絃之清氾;虽一唱而三叹,固既雅而不艳。

若夫丰约之裁,俯仰之形,因宜适变,曲有微情。或言拙而喻巧,或理朴而辞轻;或袭故而弥新,或沿浊而更清;或览之而必察,或研之而后精。譬犹舞者赴节以投袂,歌者应絃而遣声。是盖轮扁所不得言,故亦非华说之所能精。

普辞条与文律,良余膺之所服。练世情之常尤,识前脩之所淑。虽发于巧心,或受蚩于拙目。彼琼敷与玉藻,若中原之有菽。同橐籥之罔穷,与天地乎并育。虽纷蔼于此世,嗟不盈于予掬。患挈缾之屡空,病昌言之难属。故踸踔于短垣,放庸音以足曲。恒遗恨以终篇,岂怀盈而自足?惧蒙尘于叩缶,顾取笑乎鸣玉。

若夫应感之会,通塞之纪,来不可遏,去不可止,藏若景灭,行犹响起。方天机之骏利,夫何纷而不理?思风发于胸臆,言泉流于唇齿;纷葳蕤以馺遝,唯豪素之所拟;文徽徽以溢目,音冷冷而盈耳。及其六情底滞,志往神留,兀若枯木,豁若涸流;揽营魂以探赜,顿精爽而自求;理翳翳而愈伏,思轧轧其若抽。是以或竭情而多悔,或率意而寡尤。虽兹物之在我,非余力之所戮。故时抚空怀而自惋,吾未识夫开塞之所由。

伊兹文之为用,固众理之所因。恢万里而无阂,通亿载而为津。俯殆则于来叶,仰观象乎古人。济文武于将坠,宣风声于不泯。塗无远而不弥,理无微而弗纶。配霑润于云雨,象变化乎鬼神。被金石而德广,流管絃而日新。

白话译文

我每次阅读那些有才气作家的作品,对他们创作时所有的心思自己都有体会。诚然,作家行文变化无穷,但文章的美丑,好坏还是可以分辨并加以评论的。每当自己 写作时,尤其能体会到别人写作的甘苦。作者经常感到苦恼的是,意念有能下确反映事物,语言不能完全表达思想。大概这个问题,不是难以认识,而是难以解决。因此作《 文赋》借评前人的优秀作品,阐述作样写有利,作样写有害的道理。或许可以说,前人的优秀之作,已把为文的奥妙委婉曲折也体现了出来。至于前人的写作决窍,则如同比着斧子做斧柄,虽然样式就在眼前,但那介心应手的熟练技巧,却难以用语言表达详尽,大凡能用语言说明的我都在这篇《文赋》里了。

久立天地之间,深入观察万物;博览三坟五典,以此陶冶性灵。随四季变化感叹光阴易逝,目睹万物盛衰引起思绪纷纷。临肃秋因草木凋零而伤悲,处芳春由杨柳依依而欢欣。心意肃然台胸怀霜雪,情志高远似上青云。歌颂前贤的丰功伟业,赞咏古圣的嘉行。漫步书林欣赏文质并茂的佳作,慨然有感有感投书提笔写成诗文。

开始创作,精心构思。潜心思索,旁搜博寻。神飞八极之外,心游万刃高空。文思到来,如日初升,开始朦胧,逐渐鲜明。此时物象,清晰互涌。子史精华,奔注如倾。六艺辞采,荟萃笔锋。驰骋想象,上下翻腾。忽而漂浮天池之上,忽而潜入地泉之中。有是吐辞艰涩,如衔钩之鱼从渊钓出;有时出语轻快,似中箭之鸟坠于高空。博取百代未述之意,广采千载不用之辞。前人已用辞意,如早晨绽开的花朵谢而去之;前人未用辞意,象傍晚含苞的蓓蕾启而开之。整个构思过程,想象贯穿始终。片刻之间通观古今,眨眼之时天下巡行。

完成构思,布局谋篇。选辞精当,事理井然,有形之物尽绘其形,含声之物尽现其者。葳者层层阐述,由隐至显或者步步深入,从易 到难,有时纲举目张,如猛虎在山百兽驯伏,有时偶遇奇句,似蛟龙出水海鸟惊散。有时信手拈来辞意贴切,有时煞费苦心辞意不合,这时要排除杂念专心思考,整理思诉诸语言,将天地概括为形象,把万物融会于笔端,开始好象话在干唇难以出口,最后酣畅淋漓泻于文翰。事理如树木的主体,要突出使之成为骨干,文辞象树木析枝条,干壮才能叶茂校繁。情貌的确非常一致,情绪变化貌有表现。内心喜悦面露笑容,说到感伤不禁长。有时提笔一挥而就,有时握笔心理感到茫然。 写作充满着乐取,一向为圣贤们推尊。它在虚无中搜求形象,在无声中寻找声音。有限篇幅容纳无限事理,宏大思想出自小小寸心。言中之意愈扩愈广,所含内容越挖越深像花朵芳香四溢,象柳条郁郁成荫。光灿灿如旋风拔地而起,沉甸甸如积支笔下生文。

文章体式千差万别,客观事物多种多样,事物繁多变化无穷,圆满此很难描摹形象。辞采如同争献技艺的能互,文意好比掌握蓝图的巧匠,文辞当不当用他要仔细斟酌文章或深或浅他都分豪不让。即或违反写作常规,也要极力描绘形象。因此喜欢渲染的人,崇沿华丽词藻;乐于达理的人,重视语言精当。言辞过于简约,文章格局不大论述充分畅达,文章气势旷放。诗用以抒发感情,要辞采华美感情细腻,赋用以铺陈事物。要条理清晰,语言清朗碑用以刻记功德,务必文质相当,诔用以哀悼死者,情调应该缠绵凄怆。铭用以记载功劳,要言简意深,温和顺畅。箴用以讽谏得失,抑杨顿挫,文理清壮。颂用以歌功倾德,从容舒缓,繁采华彰,论用以评述是非功过,精辟缜密,语言流畅。奏对上陈叙事,平和透彻,得体适当。说明以论辨说理,奇诡诱人,辞彩有光,文体区分大致如此,共同要求禁止邪放。辞义畅达说理全面,但要切记不能冗长。

客观事物千姿百态,文章体式也常变迁。为文立意崇尚冷气巧,运用文辞贵在华妍、音调高低错落有致,好象五色配合鲜艳。虽说取舍本无定律,文辞安排很难合适;但要通晓变化的规律、次序,就象开泉纳流吻自然。假如错过变化时机再去凑合,犹如以尾续首,颠倒混乱。如果颜色配搭不当,就会混浊不清色泽有艳。

有时下文对上文有损害,有时上文对下文影响。有时语言不顺而事理连贯,有时语言连贯而事有妨。把它分开两全齐美,合在一起互相损伤。所用辞意严格考较,去留取舍他细衡量。如用法度加以权衡,丝毫不差合乎词章。

有时辞藻繁多义理丰富,欲达之意却不清楚。文章主题只有一个,意思说尽不再赘述。关键地方简要几句,突出中心这是警语。尽管讲得条条有理,借助警句才更有力。文章果能利多弊少,就该满足不再改易。

有时组织词义如编彩绘,严密漂亮光泽鲜艳。辞采富丽象斑烂锦秀,情调凄婉如乐器和弦。果真自己没有独创,恐怕就要雷同前贤。虽出自个人锦心绣口,也怕别人用于我先。假如确能有伤品誉,虽然心爱一定削删。

有时个别句子出类拨萃,象芦苇开花禾苗秀稳。如声不可拴,影不可追,佳句孤零零超然独立,绝非庸言能够相配。心茫然很难再寻佳句,犹豫徘徊又不忍将客观存它舍弃。文有奇就象石中藏玉使山岭坐辉,又象水中含珠令河川秀媚。未经整枝的灌木踢然不美,招来翠鸟也会为它增加。

文章作用很大,许多道理借它传扬。道传万里畅通无阻,勾通亿载它是桥梁。往能挽救文武之道使之不至衰落,它能宏扬教化使其免于泯灭。人生道路多么广远它都能指明,世间哲理多么精微客观存在都能囊括。它的作用同雨露滋润万物本比,它的手法幽微简直与鬼神相似。文章刻于金石美德传遍天下,文章播于管弦更能日新月异。

赏析/鉴赏

评价

《 文赋》是中国最早系统地探讨文学创作问题的论著。全文以赋的形式 写成。作者是西晋著名文学家陆机。

陆机在《文赋》中用他的文学实践的亲身体会,生动地描述和分析了创作的心理特征和过程,表达了他的美学美育思想。主要包括:

(1)“情因物感,文以情生”。《文赋》认为,情感是文学创作冲动的来由和起点。在艺术想象过程中,许多心理活动交织在一起,情、理、物象,文辞纷至沓来,所要创造的艺术形象也愈加清晰鲜明。在这过程中,作者的情感起着重要的作用,正所谓“思涉乐其必笑,方言哀而已叹”。

(2)“笼天地于形内,挫万物于笔端”。《文赋》充分肯定了艺术想象的作用,认为在构思阶段,则“收视反听,耽思傍讯,情骛八极,公游成仞”,“观古今于须臾,扶四海于一瞬”,“笼天地于形内,挫万物于笔端”表明作者在创作过程中完全沉入艺术想象过程中。

(3)“应感之会,通塞之纪”。《文赋》强调灵感在文学创作中的作用,指出艺术创作成就的取得同“应感之会,通塞之纪。即灵感问题有密切关系。认为灵感具有“来不可遏,去不可止”,“或竭情而多悔,或率意而寡尤”的特征。

(4)“其会意也尚巧,其遣言也贵妍”。《文赋》在艺术风格上,崇尚华丽之美,强调“丽辞”。这反映了六朝时期讲求形式美的新时尚。

(5)《文赋》将文体区分为十种,简明概述了各体的特征。可以说,《文赋》在一定程度上概括了整个艺术创作思维的规律。

《文赋》是我国古代研究文学创作特点的最早的一篇专论,在美学史上有重要的意义和价值。

创作背景

两汉以来,由于汉武帝对儒家文艺思想的“专尊”,使得儒家思想在整个社会中占主导地位。儒家学派论诗,十分讲究、重视诗的教化作用,他们着重指出“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。”《毛诗序》说:“故正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗。”曹丕也在《典论》中把文章看作“经国之大业”。

这些文艺思想有一个明显的特点,就是过多的强调了文艺的社会作用,相对地忽视了文艺的艺术特点。魏晋时期这种情况有了很大的改变,使得文学走进自觉地时代。随着儒家思想的衰微,人的思想的解放,人道价值重新得到肯定,文学的地位日益提高,在文学理论上也一扫两汉沉闷凝滞的气氛。对文学的本质特征的认识更加深入,对文学艺术规律的研究全面展开。

《 文赋》的出现,正是文学摆脱经学附庸地位而得到独立发展之后,在大量创作实践的基础上产生的理论结晶。《文赋》首次把创作过程、 写作方法、修辞技巧等问题提上文学批评的议程。陆机写《文赋》的宗旨是为了解决创作中“意不称物,文不逮意”的矛盾,所以以创作构思为中心,主要论述“作文利害之所由”,即文章写作的方法技巧和艺术性的问题。自然,这样做难免会从中流露出“形式主义”的痕迹,但是这显然不能影响陆机在《文赋》中的贡献。

陆机简介

陆机(261年-303年),字士衡,吴郡吴县华亭(今上海市松江区)人,西晋著名文学家、书法家。出身吴郡陆氏,为孙吴丞相陆逊之孙、大司马陆抗第四子,与其弟陆云合称“二陆”,又与顾荣、陆云并称“洛阳三俊”。

陆机在孙吴时曾任牙门将,吴亡后出仕西晋,太康十年(289年),陆机兄弟来到洛阳,文才倾动一时,受太常张华赏识,此后名气大振。时有“二陆入洛,三张减价”之说。历任任太傅祭酒、吴国郎中令、著作郎等职,与贾谧等结为“金谷二十四友”。赵王司马伦掌权时,引为相国参军,封关中侯,于其篡位时受伪职。司马伦被诛后,险遭处死,赖成都王司马颖救免,此后便委身依之,为平原内史,世称“陆平原”。太安二年(303年),任后将军、河北大都督,率军讨伐长沙王司马乂,却大败于七里涧,最终遭谗遇害,被夷三族。

陆机“少有奇才,文章冠世”,诗重藻绘排偶,骈文亦佳。与弟陆云俱为西晋著名文学家,被誉为“太康之英”。与潘岳同为西晋诗坛的代表,形成”太康诗风“,世有”潘江陆海“之称。陆机亦善 书法,其《平复帖》是中古代存世最早的名人书法真迹。

昔汉氏失御,奸臣窃命,祸基京畿,毒遍宇内,皇纲弛紊,王室遂卑。于是群雄蜂骇,义兵四合。吴武烈皇帝慷慨下国,电发荆南,权略纷纭,忠勇伯世,威棱则夷羿震荡,兵交则丑虏授馘,遂扫清宗祊,蒸禋皇祖。于时云兴之将带州,飙起之师跨邑;哮阚之群风驱,熊罴之众雾集。虽兵以义合,同盟戮力,然皆苞藏祸心,阻兵怙乱。或师无谋律,丧威稔寇,忠规武节,未有如此其著者也。

武烈既没,长沙桓王逸才命世,弱冠秀发。招揽遗老,与之述业。神兵东驱,奋寡犯众。攻无坚城之将,战无交锋之虏。诛叛柔服,而江外厎定;饰法脩师,则威德翕赫。宾礼名贤,而张昭为之雄;交御豪俊,而周瑜为之杰。彼二君子,皆弘敏而多奇,雅达而聪哲。故同方者以类附,等契者以气集,而江东盖多士矣。将北伐诸华,诛锄干纪。旋皇舆于夷庚,反帝座乎紫闼。挟天子以令诸侯,清天步而归旧物。戎车既次,群凶侧目,大业未就,中世而殒。用集我大皇帝以奇踪袭于逸轨,睿心因于令图。从政咨于故实,播宪稽乎遗风。而加之以笃固,申之以节俭。畴咨俊茂,好谋善断。束帛旅于丘园,旌命交于涂巷。故豪彦寻声而响臻,志士希光而景骛。异人辐凑,猛士如林。于是张昭为师傅,周瑜陆公鲁肃吕蒙之俦,入为腹心,出作股肱;甘宁凌统程普贺齐朱桓朱然之徒,奋其威;韩当潘璋黄盖蒋钦周泰之属宣其力。风雅则诸葛瑾张承步骘,以名声光国;政事则顾雍潘浚吕范吕岱,以器任干职;奇伟则虞翻陆绩张温张惇,以讽议举正;奉使则赵咨沈珩以敏达延誉;术数则吴范赵达,以禨祥协德。董袭陈武,杀身以卫主;骆统刘基,强谏以补过。谋无遗谞,举不失策。故遂割据山川,跨制荆吴,而与天下争衡矣。

魏氏尝藉战胜之威,率百万之师,浮邓塞之舟,下汉阴之众,羽楫万计,龙跃顺流,锐骑千旅,虎步原隰,喟然有吞江浒之志,一宇宙之气。而周瑜驱我偏师,黜之赤壁,丧旗乱辙,仅而获免,收迹远遁。汉王亦凭帝王之号,帅巴汉之民,乘危骋变,结垒千里,志报关羽之败,图收湘西之地。而陆公亦挫之西陵,覆师败绩,困而后济,绝命永安。续以濡须之寇,临川摧锐;蓬笼之战,孑轮不反。由是二邦之将,丧气挫锋,势衄财匮,而吴莞然坐乘其弊。故魏人请好,汉氏乞盟,遂跻天号,鼎跱而立。西屠庸益之郊,北裂淮汉之涘,东包百越之地,南括群蛮之表。于是讲八代之礼,蒐三王之乐。告类上帝,拱揖群后,虎臣毅卒,循江而守,长棘劲铩,望飙而奋。庶尹尽规于上,四民展业于下。化协殊裔,风衍遐圻。乃俾一介行人,抚巡外域。巨象逸骏,扰于外闲;明珠玮宝,耀于内府。珍瑰重迹而至,奇玩应响而赴。*轩骋于南荒,冲輣息于朔野。齐民免干戈之患,戎马无晨服之虞。而帝业固矣。

大皇既殁,幼主莅朝。奸回肆虐,景皇聿兴,虔修遗宪,政无大阙,守文之良主也。降及归命之初,典刑未灭,故老犹存。大司马陆公以文武熙朝,左丞相陆凯以謇谔尽规,而施绩范慎以威重显,丁奉离斐以武毅称,孟宗丁固之徒为公卿,楼玄贺劭之属掌机事,元首虽病,股肱犹存。爰及末叶,群公既丧,然后黔首有瓦解之志,皇家有土崩之衅。历命应化而微,王师蹑运而发。卒散于阵,民奔于邑;城池无藩篱之固,山川无沟阜之势。非有工输云梯之械,智伯灌激之害,楚子筑室之围,燕人济西之队,军未浃辰,而社稷夷矣。虽忠臣孤愤,烈士死节,将奚救哉?

夫曹刘之将,非一世所选;向时之师,无曩日之众。战守之道,抑有前符;险阻之利,俄然未改。而成败贸理,古今诡趣,何哉?彼此之化殊,授任之才异也。

昔三方之王也,魏人据中夏,汉氏有岷益,吴制荆杨而奄交广。曹氏虽功济诸华,虐亦深矣,其民怨矣。刘公因险以饰智,功已薄矣,其俗陋矣。夫吴,桓王基之以武,太祖成之以德,聪明睿达,懿度弘远矣。其求贤如不及,恤民如稚子。接士尽盛德之容,亲仁罄丹府之爱。拔吕蒙于戎行,识潘浚于系虏。推诚信士,不恤人之我欺;量能授器,不患权之我逼。执鞭鞠躬,以重陆公之威;悉委武卫,以济周瑜之师。卑宫菲食,以丰功臣之赏;披怀虚己,以纳谟士之算。故鲁肃一面而自托,士燮蒙险而致命。高张公之德,而省游田之娱;贤诸葛之言,而割情欲之欢。感陆公之规,而除刑法之烦;奇刘基之议,而作三爵之誓。屏气跼蹐,以伺子明之疾;分滋损甘,以育凌统之孤。登坛慷慨,归鲁子之功;削投恶言,信子瑜之节。是以忠臣竞尽其谟,志士咸得肆力。洪规远略,固不猒夫区区者也。故百官苟合,庶务未遑。

初都建业,群臣请备礼秩,天子辞而不许曰:“天下其谓朕何?”宫室舆服盖慊如也。爰及中叶,天人之分既定,百度之缺粗脩,虽*化懿纲,未齿乎上代,抑其体国经邦之具,亦足以为政矣。地方几万里,带甲将百万,其野沃,其兵练,其器利,其财丰。东负沧海,西阻险塞,长江制其区宇,峻山带其封域。国家之利,未巨有弘于兹者矣。借使中才守之以道,善人御之有术,敦率遗典,勤民谨政,循定策,守常险,则可以长世永年,未有危亡之患也。

或曰:吴蜀唇齿之国,蜀灭则吴亡,理则然矣。夫蜀,盖藩援之与国,而非吴人之存亡也。何则?其郊境之接,重山积险,陆无长毂之径;川厄流迅,水有惊波之艰。虽有锐师百万,启行不过千夫;舳舻千里,前驱不过百舰故刘氏之伐,陆公喻之长蛇,其势然也。昔蜀之初亡,朝臣异谋,或欲积石以险其流,或欲机械以御其变。天子总群议而咨之大司马陆公,公以四渎天地之所以节宣其气,固无可遏之理,而机械则彼我之所共,彼若弃长技以就所屈,即荆杨而争舟楫之用,是天赞我也。将谨守峡口,以待禽耳。逮步阐之乱,凭宝城以延强寇,重资币以诱群蛮。于时大邦之众,云翔电发,悬旍江介,筑垒遵渚,襟带要害,以止吴人之西。而巴汉舟师沿江东下。陆公以偏师三万,北据东坑,深沟高垒,案甲养威。反虏踠迹待戮,而不敢北窥生路,强寇败绩宵遁,丧师太半。分命锐师五千,西御水军,东西同捷,献俘万计。信哉,贤人之谋,岂欺我哉!自是烽燧罕警,封域寡虞。陆公殁而潜谋兆,吴衅深而六师骇。夫太康之役,众未盛乎曩日之师;广州之乱,祸有愈乎向时之难。而邦家颠覆,宗庙为墟。呜呼!人之云亡,邦国殄瘁,不其然与?《易》曰:“汤武革命,顺乎天。”玄曰:“乱不极则治不形。”言帝王之因天时也。古人有言曰:“天时不如地利。”易曰:“王侯设险,以守其国。”言为国之恃险也。又曰:“地利不如人和。”“在德不在险。”言守险之由人也。吴之兴也,参而由焉,孙卿所谓合其参者也。及其亡也,恃险而已,又孙卿所谓舍其参者也。

夫四州之萌非无众也,大江之南非乏俊也,山川之险易守也,劲利之器易用也,先政之策易循也。功不兴而祸遘者,何哉?所以用之者失也。是故先王达经国之长规,审存亡之至数;谦己以安百姓,敦惠以致人和;宽冲以诱俊乂之谋,慈和以结士民之爱。是以其安也,则黎元与之同庆;及其危也,则兆庶与之共患。安与众同庆,则其危不可得也;危与下共患,则其难不足恤也。夫然,故能保其社稷,而固其土宇,麦秀无悲殷之思,黍离无愍周之感矣。