- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

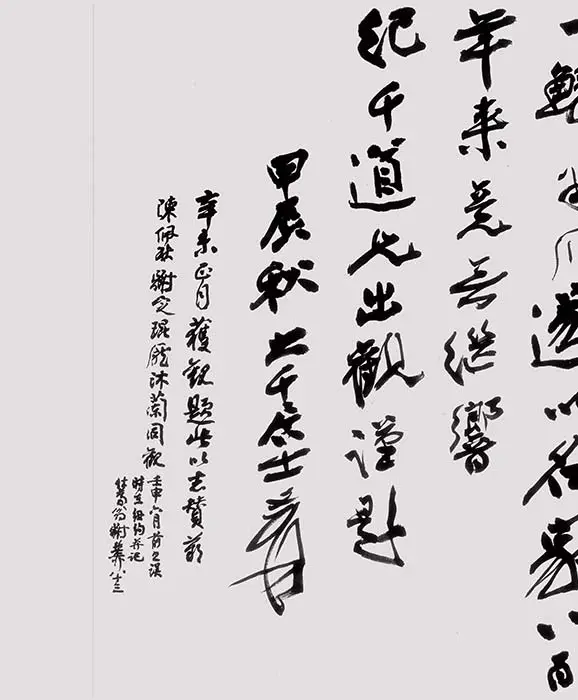

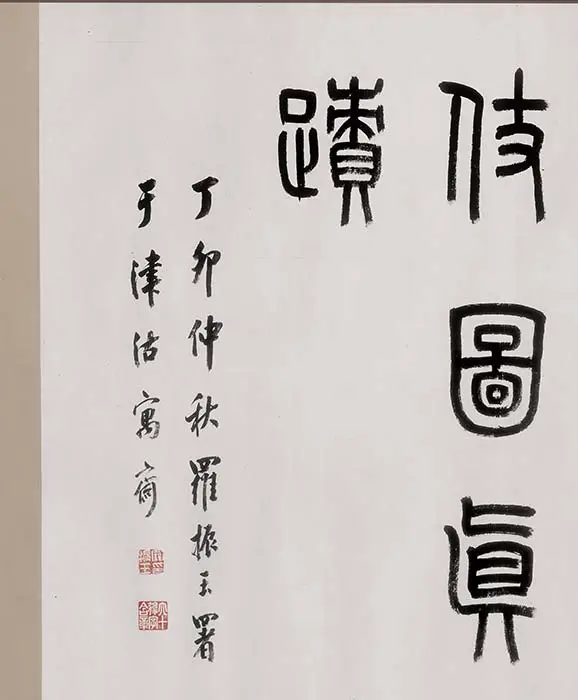

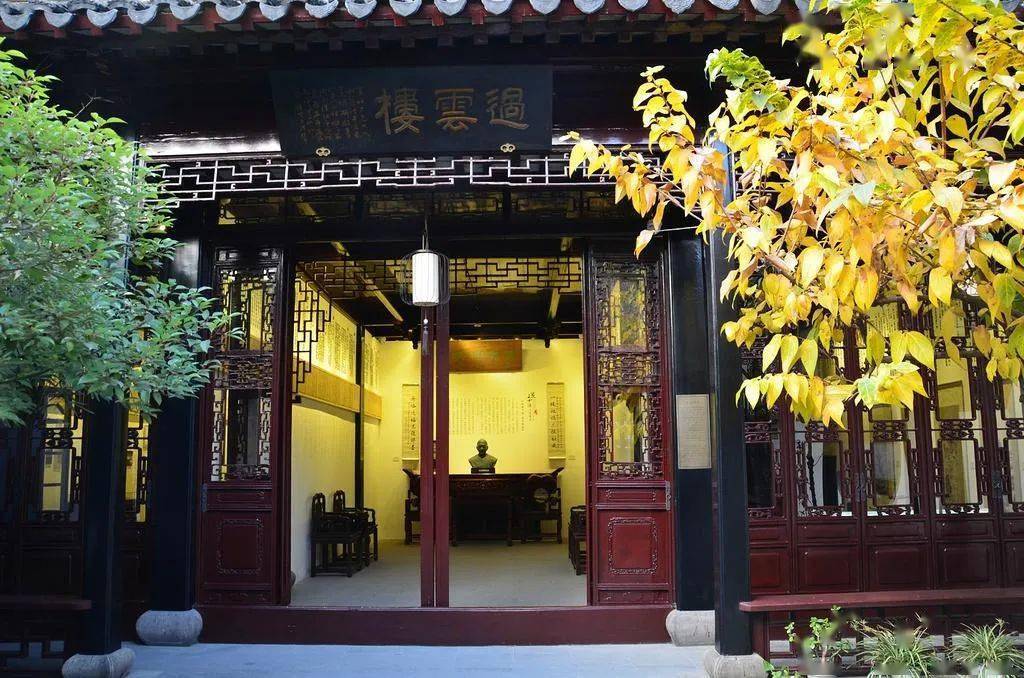

王季迁耳濡目染、幼承家学,十二岁便擅绘人物,十七岁即随继母拜表舅顾麟士(字鹤逸,自号西津渔父)为师,研习书画。顾氏乃“过云楼” 楼主顾文彬之孙,以画闻名,工山水。

苏州过云楼 图/来自网络

1928 年,王季迁赴上海东吴大学修习法律,并成为大书画家吴湖帆的入室弟子。他曾在《吴湖帆先生与我——并略谈中国书画的鉴定问题》一文中概述了这一机缘:

“有天,在苏州护龙街的一间裱画肆中,偶然见到吴湖帆先生的大作。其画面上笔墨之清润、结构之精妙,顿时吸引了我。当世有这样高明的大手笔,我不禁心向往之。即向至友潘博山先生打听,他当下表示夙所熟识,便欣然陪我去上海嵩山路拜见了湖帆先生。当时湖帆先生态度极其亲切,他索看了我的习作,便连连点头,认为我的笔路和他有几分相近,即破例地录为弟子,其实吴先生还没有收过学生,我是‘开山门’第一个。”

在1989 年与艺术史学家石守谦的座谈中,王季迁还透露:

“那时候我白天跟吴湖帆老师学画,结束后才到学校上课。但毕业之后,我对律师工作不感兴趣,做了两年事就不继续工作了,我从十四岁开始画到现在,一直没有停过。”

王季迁对书画的热爱始自家庭熏陶,青年时期,他又遇到了引领其进入中国顶级鉴藏圈的恩师吴湖帆。在吴湖帆的“梅景书屋”,王季迁结识了诸多与他的老师交往密切的艺术家和收藏家,也获得了许多饱览珍贵字画与典籍的机会。经年累月,王季迁的画技与眼力自然日渐精进。

吴湖帆旧照

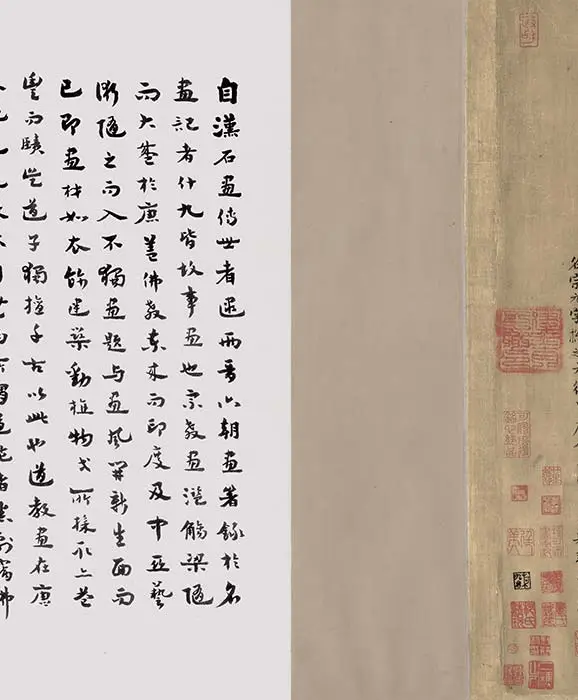

1935 至1936 年,国民政府聘请吴湖帆、叶恭绰等11 名专家,评审、甄选故宫博物院的书画珍品,赴伦敦举办“中国艺术国际展览会”。经由吴湖帆提携,王季迁被聘为顾问,当时他还不满三十岁。在此项目的推进过程中,王季迁结识了时任德国驻沪领事文德雯的夫人、德籍艺术史学家孔达(Victoria Contag)女士。孔达慕吴湖帆之名,常出入吴家,作为吴湖帆高足的王季迁与孔达志趣相投,便开始教授其书画与鉴定。

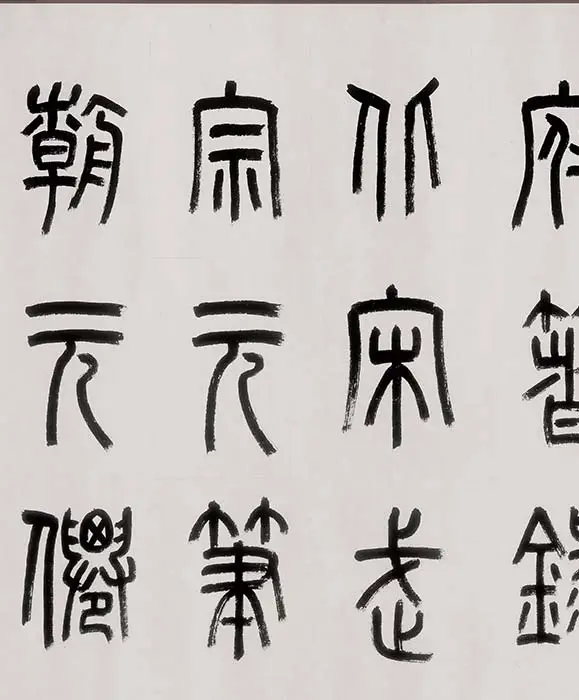

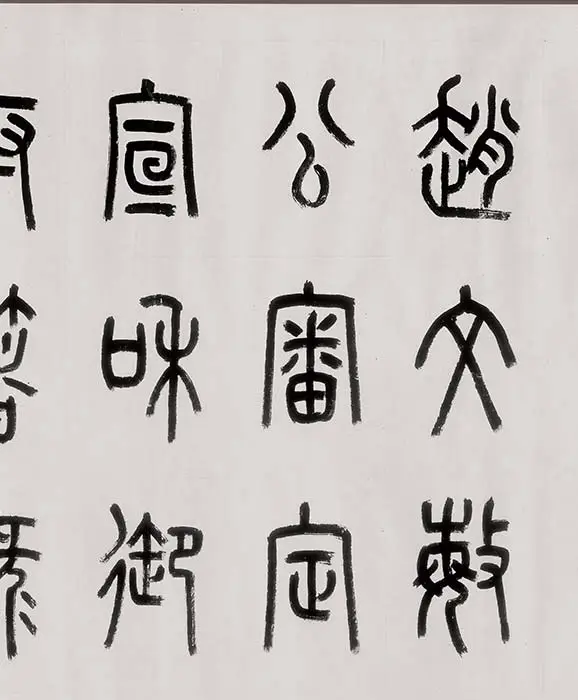

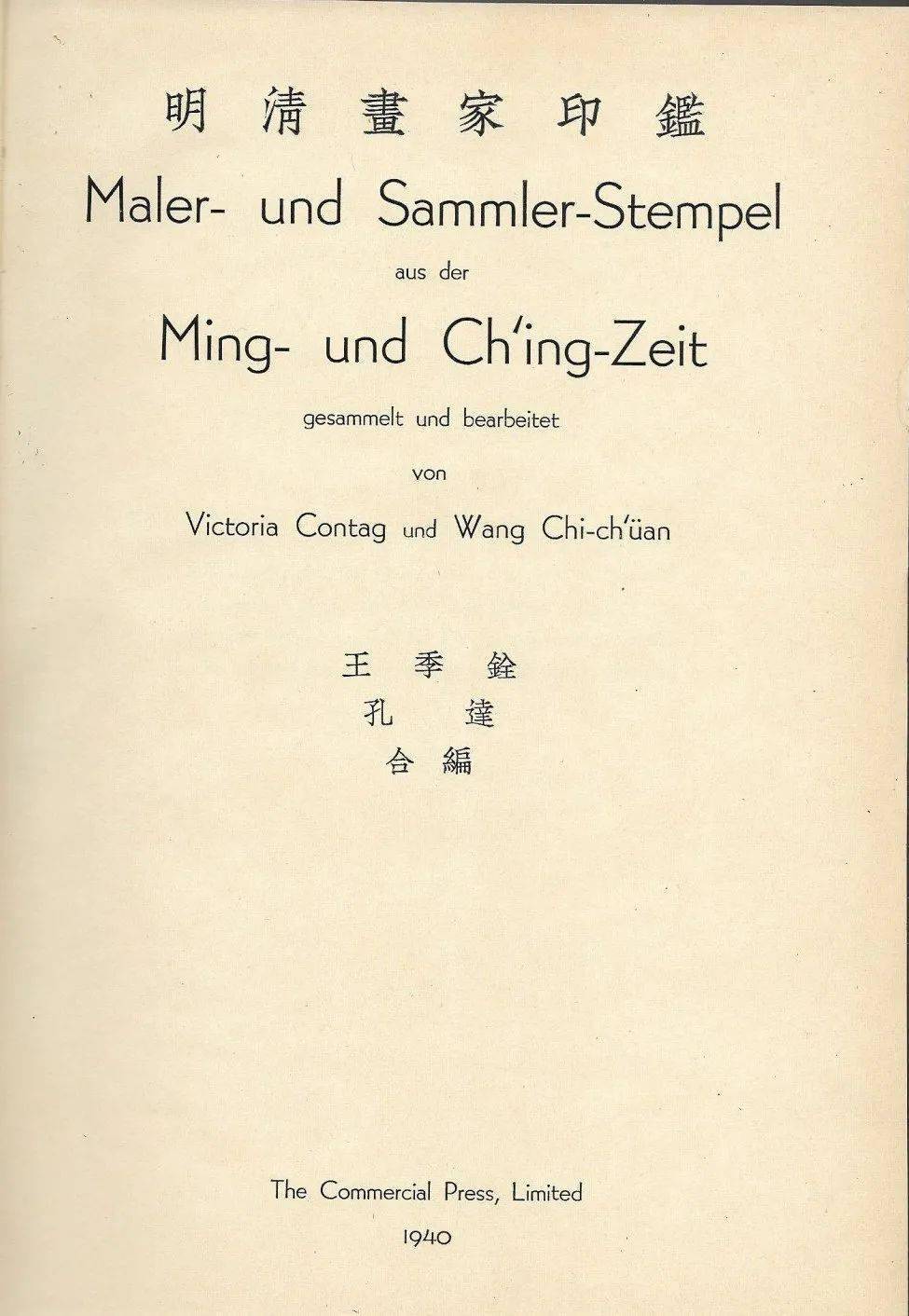

随后,王季迁还与孔达合作,历时三年,一边摄制故宫博物院送伦敦参展的书画,一边遍访各地藏家,搜集整理明清画印,最终在1940 年1 月经由上海商务印书馆出版了《明清画家印鉴》一书。《明清画家印鉴》是王季迁在鉴藏界崭露头角之名作,也是第一部向西方全面介绍中国明清书画鉴定的专著,至今仍被视为品鉴明清书画的重要参考资料。

王季迁与孔达(Victoria Contag)合著

《明清画家印鉴》封面

旅美生涯

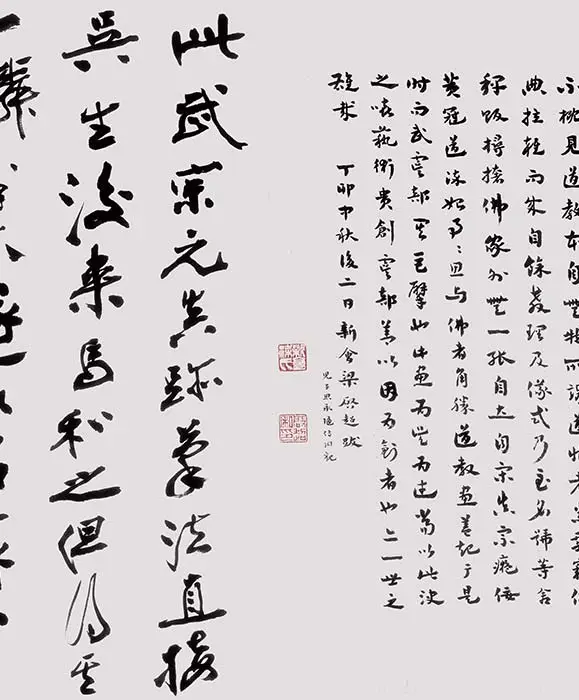

1947 年,在推崇西方美术的刘海粟的鼓励下,王季迁与艺术家张碧寒、收藏家丁惠康二人首次赴美。据王季迁在《宝武堂藏画序》中记载:

“刘海粟倡导艺术革命,以叛徒自命,盛称欧西塞尚、哥庚、梵谷声艺煊赫,复侈谭当代马帝司与毕加索为剏作巨擘;闻者以为异论,余则立意浮海廓我见解焉。公元一九四七年,余游日本,访博物院,浏览公私所藏中外名画,继至美利坚合众国,亦遍观博物院馆陈展宝绩,如是者一年。”

1948年王季迁携妻子郑元素与两个年幼的女儿先移居香港,再乘货轮远赴美国,并于1949 年正式在纽约定居,就此开启了他“大器晚成”的旅美生涯。

王季迁 《抽象2》 1995年 私人收藏

王季迁刚到纽约时生活十分困窘。据其孙王义强描述,为了照顾英文生疏的妻子与两个年幼的孩子,王季迁经常接一些绘制装饰图案的设计类活计维持家庭开销。另外,根据艺术史学家苏立文(Michael Sullivan)的记述,王季迁初到美国期间还曾靠教授中国绘画与从事房地产生意贴补家用。

虽经济拮据,王季迁却并未放弃自己对艺术的追求,繁忙工作之余还在纽约“艺术学生联盟学院”(The Art Students League of New York)进修,抽象表现主义流派的代表画家杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)也曾是这一学院的成员。

杰克逊·波洛克 《炼金术(Alchemy)》 1947年

威尼斯佩奇古根海姆博物馆藏

在艺术学生联盟学院,王季迁修习了包括写生、油画等在内的传统西方绘画课程,在精进西方绘画技法的同时,也更深入地了解了包括印象派、后印象派、野兽派、立体主义等丰富多彩的西方现代艺术流派,并于1950 年在纽约华伦克斯画廊(Warren E. Cox Gallery)成功举办了首个在美个展。王季迁的艺术创作自此发生蜕变,逐渐形成了融贯中西、独树一帜的个人风格。

王季迁 《山水94》 1969年 私人收藏

艺术革新

20 世纪50至60年代的纽约正值抽象表现主义热潮,这一流派形而上的艺术理念与中国山水文人画的精神内核暗相契合,对当时包括张大千、赵无极、朱德群等在内的诸多侨居海外的华人艺术家产生了不同程度的影响,兼具中西文化背景的王季迁无疑也身在其中。

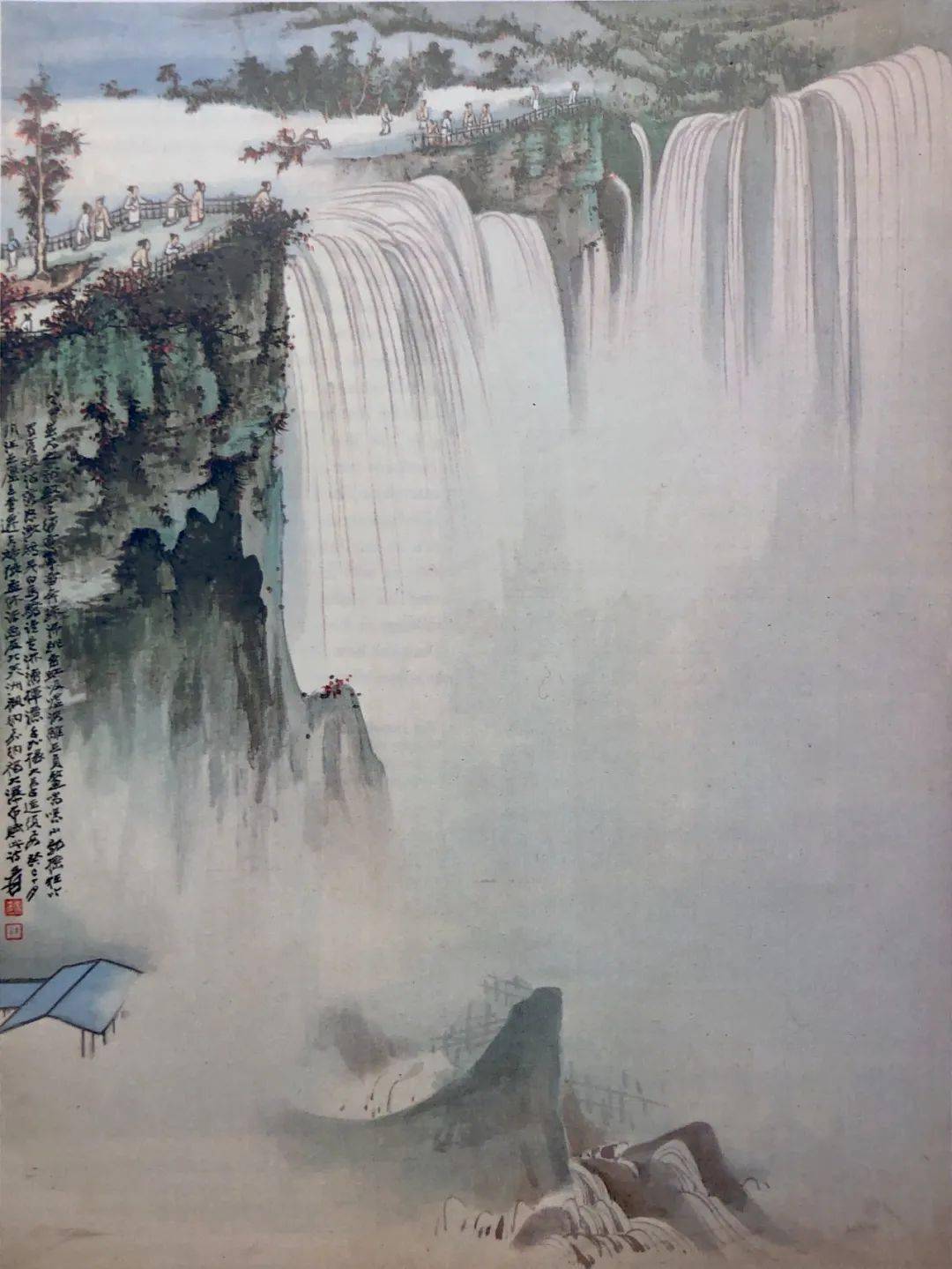

张大千 《纳嘉纳福大瀑布(Niagara Falls)》

1953年末~1954年初 王方宇与沈慧藏

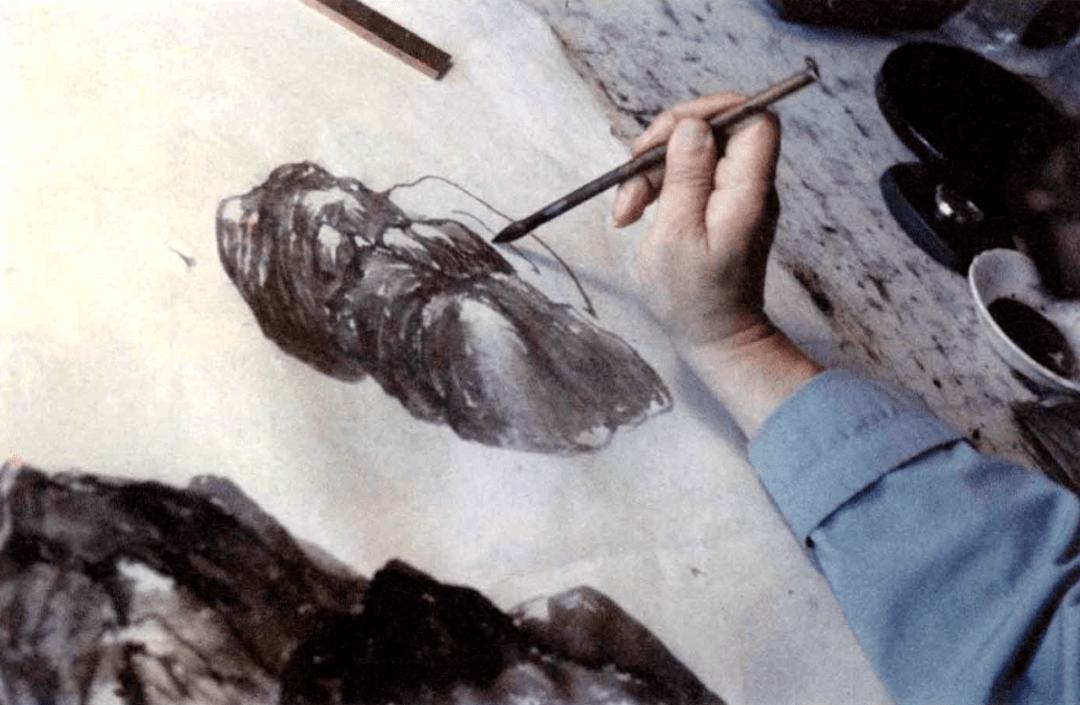

西方现代艺术的启迪使王季迁加强了对色彩的运用以及对画面肌理的处理,而多年来扎实的传统绘画训练则令他自始至终高度注重对笔墨的把握。王季迁曾言:“笔墨是中国画的语法,也是壮大美观中国画的基础。笔墨和中国画是融合在一起的,尤其是山水画。”

王季迁示范董源披麻皴

他在中国传统山水与美国战后的抽象表现主义这两种从创作媒介到表现手法都截然不同的艺术之间,找到了彼此的联结内核——一种超越具象表达的抽象形态,注重艺术家不受形式与框架约束的自我意识的呈现,强调即兴创作的自由意志与浑然天成的整体气韵,而非恪守固有的绘画技法与理论。

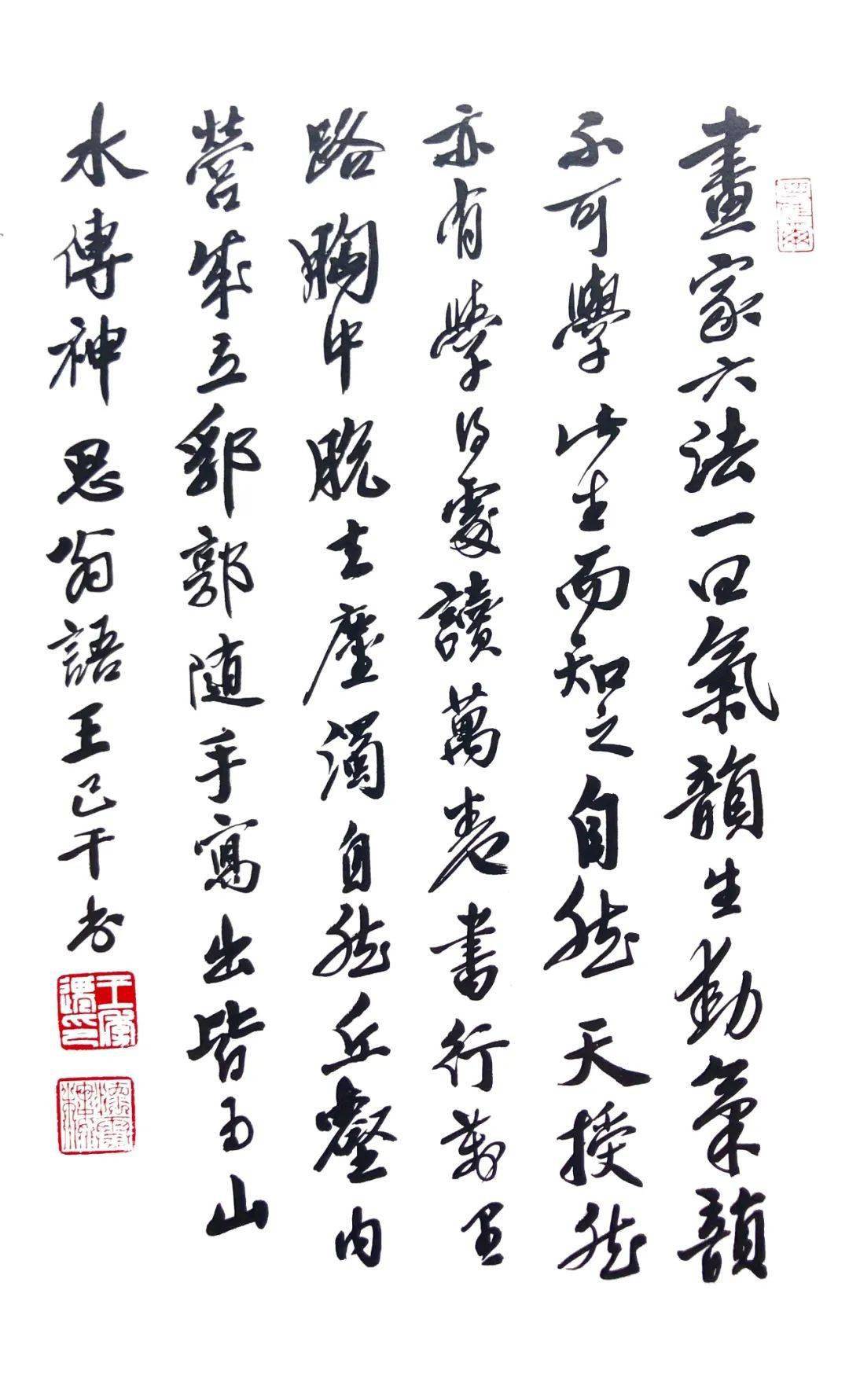

王季迁的“画语录”

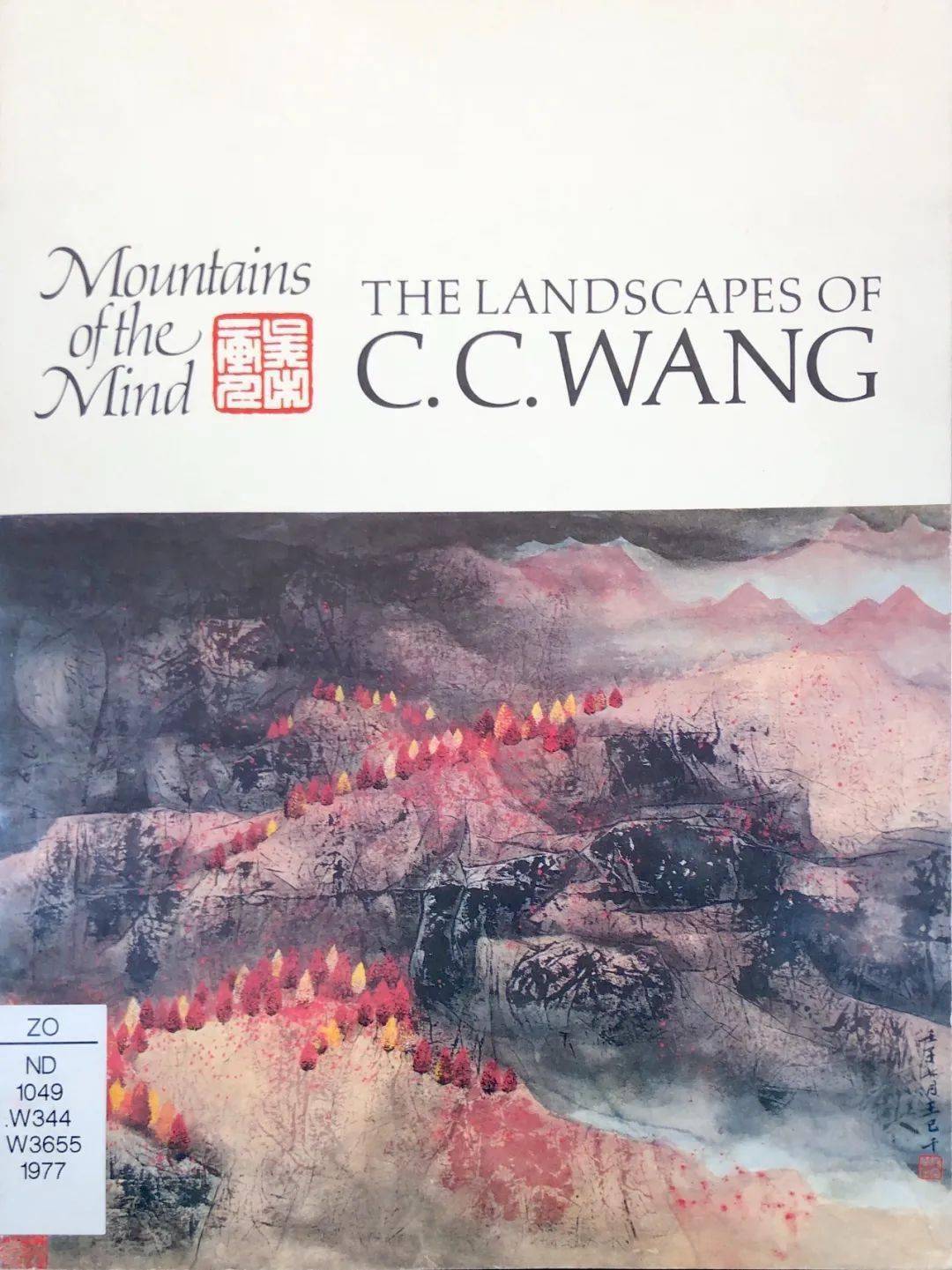

在天时、地利、人和的条件下,王季迁的“心境”山水应运而生。1977年由赛克勒基金会(Arthur M. Sackler Foundation)举办和1988 年在西雅图亨利画廊(Henry Art Gallery)开幕的两场王季迁个展,展览图录分别取名为“心境山水:王季迁山水作品”(Mountains of the Mind: The Landscape Paintings of C.C.Wang)和 “心境山水:王季迁绘画作品”(Mind Landscapes: The Paintings of C.C.Wang)。

王季迁画册书影

两次展览皆选用“心境”一词形容王季迁的山水作品,与艺术史学家方闻论述中国书画发展史的著作《心印》(Imprint of Mind)有异曲同工之意——即强调对中国山水画人文精神的溯源,所谓“文人艺术家的成功既不在于精湛的技法,也不在于动人的构思,而是在于深刻的思想以及艺术家内在自我旨趣的天然流露”。

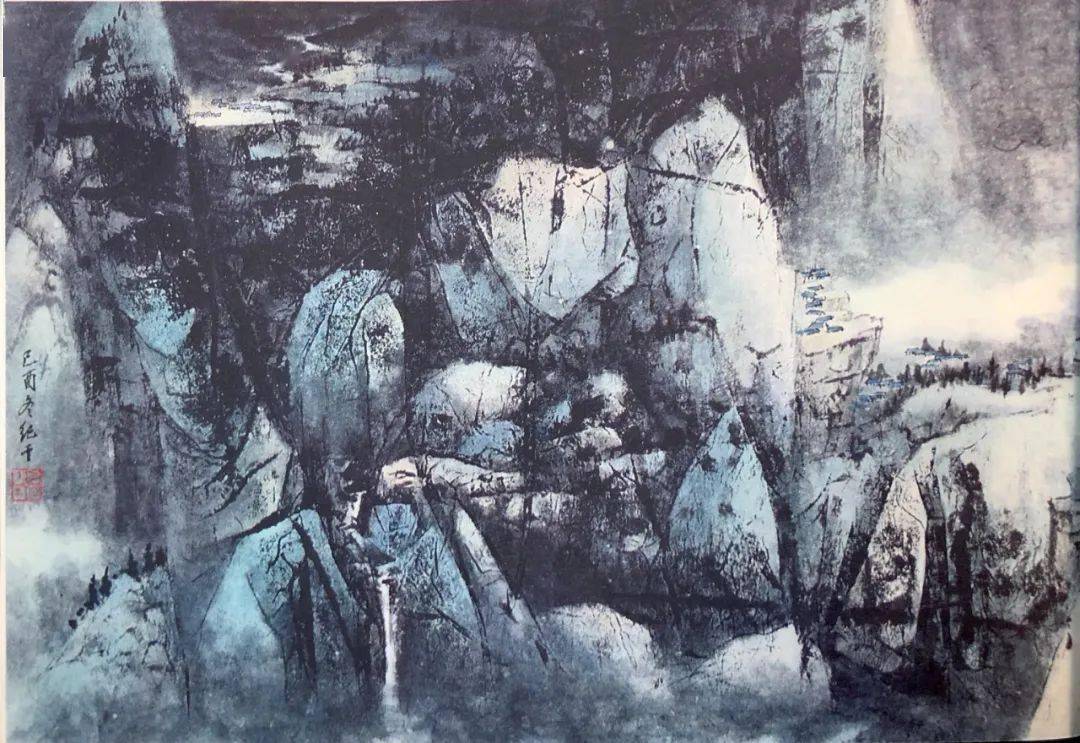

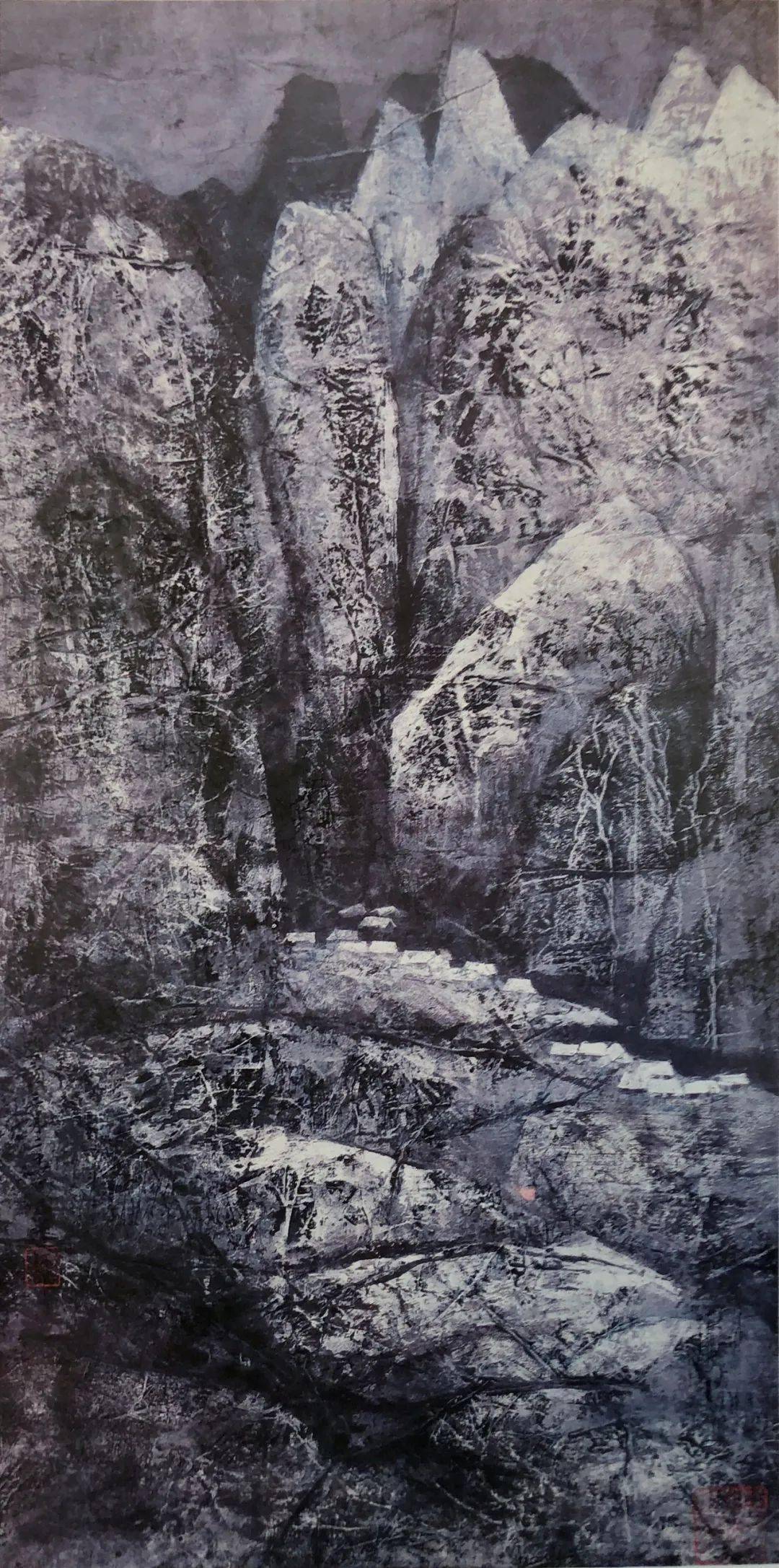

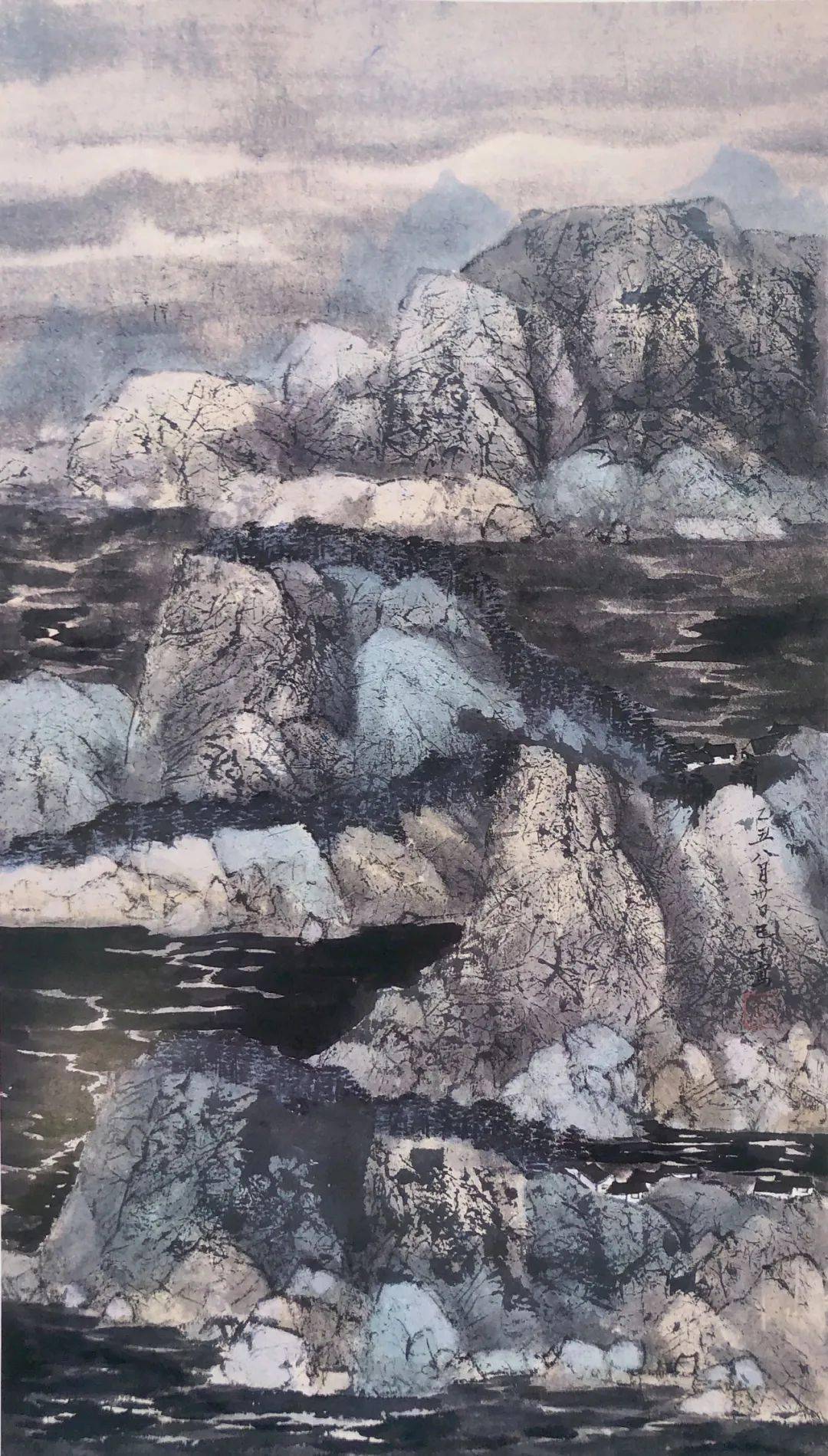

王季迁 《山水464》 1983年 Peter Neaman藏

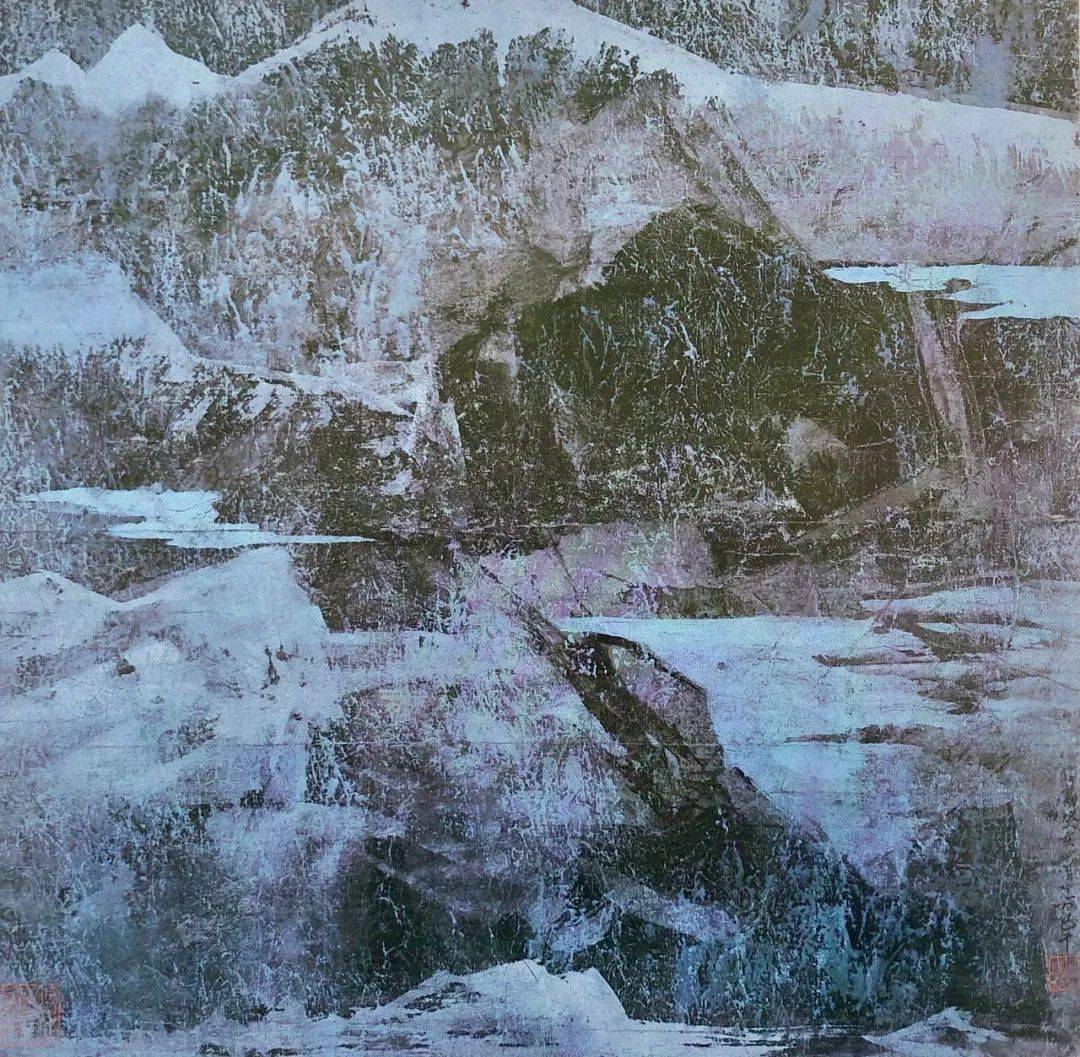

以中国传统水墨画的笔法为基础,王季迁进一步在自己的山水画实验中融合了美国抽象表现主义的丰富色彩与其即兴处理的“偶然性” 画面效果。不过,与杰克逊·波洛克等擅用油彩“滴画法”(drip)的“行动绘画”(action painting)艺术家们不同,王季迁始终钟情于运用中国传统水墨的作画媒介与材料。他常以揉纸蘸墨,然后拍打、按压在画面上,从而制造出丰富的层次。

王季迁 《山水469》 1983年 私人收藏

这也得益于王季迁与其同时代华人艺术家的密切交游与沟通。王季迁曾在“心境山水——王季迁山水作品” 的一幅参展作品旁写道:

“这幅画的用纸与一般纸张的材质不同,所以能创造出与众不同的画面效果。我是从当代中国艺术家刘国松那里学习到如何呈现此种效果的。他常运用这类纸,所以也给了我一张进行艺术实验。”

与创立“五月画会”,以粗筋棉纸开创独特现代水墨画风的刘国松相似,王季迁常常在作画前将纸张揉皱,有时还会对画纸进行双面上色,以求拓印出最完美的肌理。王季迁致力于以传统的中国水墨绘画媒介,借由独树一帜的作画手法,将西方现代艺术的诸多概念与元素巧妙地融合于其自身的山水画实验。

王季迁 《山水498》 1984年 私人收藏

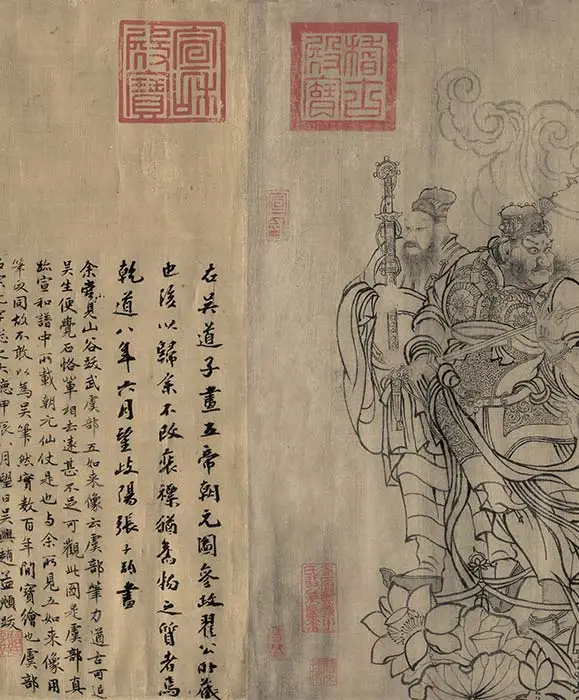

20 世纪下半叶,张大千也受抽象表现主义的“半自动绘画”(semi-automatic painting)影响,进行了与之相近的泼墨泼彩试验,丰富了传统中国绘画的表达。

张大千 《青绿泼墨山水》 1965年 台北历史博物馆藏

与之不同的是,王季迁的“心境”山水更具有一种传统中国文人自我克制式的表达。他后期的山水作品尽管常常大面积敷彩,却鲜有张大千泼彩中那份流动的绚烂,他的山水所彰显的更接近于一种磅礴、厚重的气韵。

王季迁 《山水884》 1985年 高美庆藏

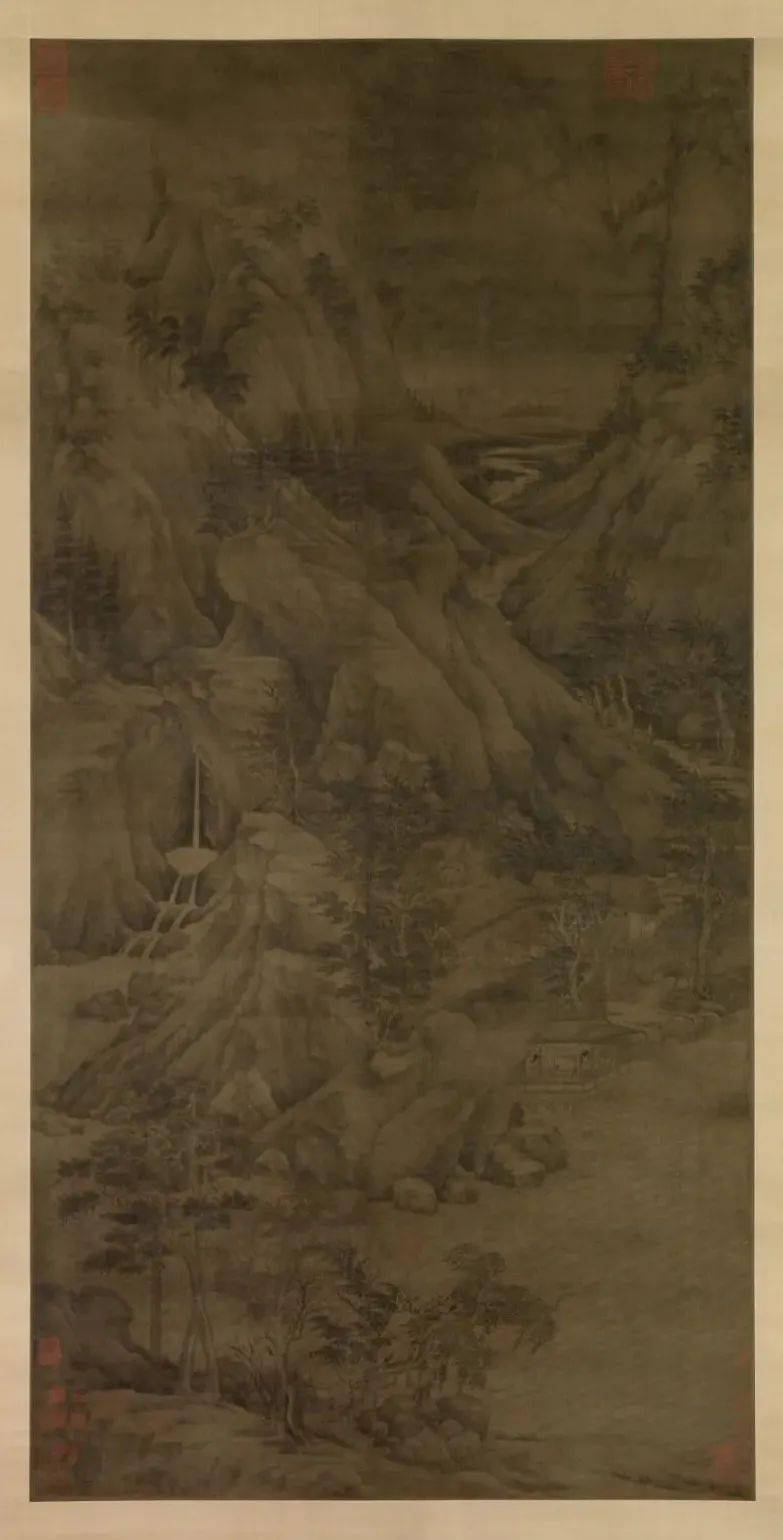

以糅杂着西方现代艺术描绘光影、色彩的绘画语言,尝试着去再创作以范宽、董源为代表的北宋山水画中的名山大川,去重新诠释以倪瓒、吴镇为首的元代文人画充满“逸气”的“有我之境”。

(传)董源 《溪岸图》五代 纽约大都会艺术博物馆藏返回搜狐,查看更多