- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

知 识

“学而不倦,不觉老之将至。”

古希腊哲学家梭伦在晚年时常重复这一小句韵文。

我自己也走到了暮年,从某种意义上看,这句话也可以用在我身上。不过,二十多年经历教会我的,是一门相当悲伤的学问;相比之下,还是一无所知比较好。毫无疑问,逆境是一位了不起的老师,但是它要求我们付出高昂的代价,而且付出的代价与获得的益处往往并不对等。况且,早在我们掌握这些姗姗来迟的经验之前,利用经验的时机已经错过了。青年是学习智慧的时期;老年则是运用智慧的时期。经验总是具有教育意义的,这一点我承认;但是经验只能在将来发挥指导作用。待到死之将至才懂得该如何度过一生,还来得及吗?

我从自己的遭遇和他人的偏见中学习到了许多知识,唉,可是启蒙来得这么晚这么痛苦,对我还有什么意义呢!我学会了更透彻地理解人类,结果只是更深切地感受到他们让我深陷于何等的苦难之中。诚然,这些知识能让我看透重重陷阱,但并不能帮我避开任何一桩阴谋。这么多年来,我始终怀有愚蠢而软弱的信任,这份信任让我在漫长的岁月里扮演着猎物和傀儡的角色,我被身边聒噪的朋友们捉弄摆布,被他们的花招和伎俩重重包围,而我对这一切从来没有过哪怕一丁点的怀疑!没错,我被他们骗得团团转,沦为他们的牺牲品,却一直以为他们还爱着我,心中还感念他们给予的友情,并为此喜悦不已。现在,美好的幻觉都已破灭。时间和理性迫使我反复咀嚼自己的不幸,并向我揭示现实的惨淡真相,正是这真相让我明白已经无可救药,我唯一能做的只有逆来顺受。这样一来,根据我目前的状态,我在这个年纪所拥有的一切经验对现实全无用处,对将来也没有意义。

我们从一出生就踏入了竞技场,直到死亡才能离开。学会了如何娴熟地驾驭马车,却发觉自己已经跑到了赛马场的尽头,这有什么意义?都已经走到了尽头,唯一要考虑的应该是如何退场才对。一位老者如果还有什么需要学习的话,那只有学习如何对待死亡了,但这恰恰是人们在我这个年纪研究得最少的课题。他们考虑到了一切,唯独忽略了这一点。所有的老人都比儿童更依恋生命,与年轻人相比,他们更不愿意离开这个世界。因为他们全部的精力都耗费在现世的生命上,所以当生命走到尽头时,便觉得所有心血都已经付诸东流。所有的精力、财产和日夜辛勤劳作的果实……在离开人世时,这一切都要放下。他们从未想过在这一生中得到的东西有什么可以在死时一起带走。

我适时地思考了这些问题,如果我没能从思考中得到什么收获,那也不是因为没有及时思考或者没有好好消化思考的成果。从童年起就被卷入尘世漩涡,那时我就亲身体会到自己不适合在这世间生活。在这个世界上,我永远无法抵达自己心灵渴求的状态。于是,我不再试图在人群中寻觅幸福,因为我已经感觉到在人世间是不会获得幸福的;我那沸腾的想象力已经游离于自己刚刚开始的人生之外,仿佛漂泊在一片陌生的土地上,找寻着能够让我安定下来的宁静归处。

这样的想法发轫于我童年所接受的教育,又被充斥我一生的苦难和不幸加以巩固,它让我无时无刻不在探寻自身存在的本质和目的,我对此产生的兴趣和付出的精力是其他任何人都不曾有过的。许多研究高深学问的人比我知识渊博得多,但他们的学问相对于他们自身而言是外在的。他们想要显得比其他人更有学识,便去研究浩瀚宇宙,试图弄明白天地万物究竟如何运作,就像出于好奇心去研究某种机器的运作原理一样;他们研究人类社会是为了夸夸其谈而不是为了认识自身,他们做学问是为了教育他人而不是为了反躬自省。这类人中有很多只是想要出一本书——随便什么书都好,只要人们接受就可以。一旦自己的书出版问世,他们对书中的内容便不再有一分一毫的关心,除非是为了向他人推荐,或是在受到抨击时为自己辩护。除此之外,他们从书中得不到任何有益于自身的心得,甚至不会操心其中的内容究竟是假是真——只要不被驳倒就行。而我呢,我渴望学习是为了认知自我,不是为了教育他人;我一直认为在教导他人之前必须足够了解自己。我在人群中尝试着对自己的人生进行多种研究,即使独自一人困在孤岛直至终老也可以进行。人应该做什么,很大程度上取决于人相信什么。面对一切不属于最基本需求的事物,我们的观念便是指导行动的标尺。基于这条我始终恪守的原则,在很长一段时间里,我总是在苦苦探寻,试图领悟人生的终极真理,给自己的人生指明方向。很快,当我意识到自己根本不应该纠结于追索这一真理时,我便不再因为缺乏在人世间左右逢源的本领而痛苦了。

我出生在一个尊崇道德和信仰的家庭,后来在一位充满智慧、笃信宗教的牧师的亲切关怀下长大。我从未真正背弃那些从幼年起便接受的种种或许会被他人称为偏见的道德准则和处世之道。当我还是个孩子时,我沉浸在自己的世界里,被温柔的爱抚所吸引,受到虚荣心的诱惑,被希望所蒙蔽,又受到现实的逼迫……就这样,我成了一名天主教徒。在内心深处,我本来信奉基督。但没过多久,习惯的力量占了上风,我的心灵也真诚地皈依了天主教。华伦夫人的教导让我对新信仰的情感越发根深蒂固。在我美好的青年时期,乡间的独自漫步和让我流连忘返的书海遨游将我与生俱来的美好感情与宗教融合在一起,几乎使我变成了像芬奈伦一样的虔诚信徒。隐居生活中的冥想、对大自然的研究和对寰宇天地的思索都促使一个孤独的人难以自持地投身于造物主的怀抱,使之怀着一种温情而又揪心的情绪,去探求眼前所见一切事物的本原和心中所感一切的缘由。当命运将我推进世界的湍流中时,我在其中找不到任何能让我的心灵感受到片刻愉悦的事物。对美好闲暇时光的怀念如影随形、无处不在,让我对触手可及的可以带来财富或幸福的一切都漠不关心甚至深恶痛绝。我在躁动的欲望中感到不安,几乎不抱希望,收获更是微薄。而且,在初尝名利繁华之后,我隐约感觉到,就算有一天我得到了自以为想要的一切,可能我也不会从中找到半分幸福的影子——我的心灵不明就里却热切渴望的那种幸福。这一切都让我对尘世的眷恋逐渐淡退,甚至在不幸的遭遇让我彻底成为局外人之前,那份眷恋就已经分崩离析。我就这样走到了四十岁,在贫困和富有之间与清醒和迷乱之间摇摆不定,我身上有许多坏习惯,但心中却没有任何邪恶的习性;生活随遇而安,没有理性约束的条条框框,对自己的义务也漫不经心——倒不会对义务视而不见,但却经常对义务缺乏充分的认识。

从年轻时开始,我便认定四十岁这个年纪将是一个分水岭,从四十岁开始,我将彻底告别努力奋斗和蝇营狗苟。一旦到了四十岁,无论我处境如何,我都决心顺其自然过好每一天,不再为摆脱困境而挣扎,也绝不再为未来操心。当这一时刻来临之际,尽管从我当时的际遇来看,我似乎应该选择一条更加稳妥的道路,但我还是毅然决然地践行了自己的计划。对于退隐江湖的选择,我不仅毫不后悔,反而从中得到了真正的快乐。我从阴谋诡计和空欢喜中解脱出来,完全沉浸在闲适安宁的精神世界里,而这一直是我从未动摇的愿望,也是我难以磨灭的眷恋。我离开了人群和世间的浮华,褪下了所有的华服;不再佩剑,不再戴表,不再穿白色筒袜,不再用镀金首饰和花哨发型粉饰自己——一顶基础款的简单假发和一套质地不错的呢绒外衣就足够了。不仅如此,比这一切更妙的是,我从心底里连根铲除了贪婪和觊觎之心——正是这种贪婪给我已经放弃的事物一一明码标价。我放弃了当时身居的职位——我完全不适合那个位置——然后便醉心于抄写乐谱,乐此不疲,对此我始终怀有坚定不移的爱。

改头换面可不仅仅局限于外物。我感到洗心革面意味着需要进行另外一项更加困难但也更有必要的观念改革。下定决心毕其功于一役的我开始对自己的内心进行严格的考量,并决定用整个余生来修整它,使之在我离世之前最终成为我希望的样子。

一场伟大的革命发生在我身上,一个全新的道德体系展现在我眼前,在预见到人们毫无理智的评判会三番五次对我造成伤害之时,我早已觉得那些成见愚蠢而荒谬。但凡稍稍触及文学领域的虚荣浮华之气,我就感到恶心。但我对浮名背后的另一个好处的渴求在不断增长,我希望能够为自己的后半生走出一条不像前半生那么飘忽不定的轨迹……这一切都迫使我要对自己开展一场早就该有的全面回顾。于是,我便着手去做了;为了好好完成这次回顾,但凡是我能够决定的因素,我都没有忽略。

正是从这一时期开始,我彻底放弃了世间的一切,对孤独的强烈渴望从此再也没有从我心里消失。我只有在绝对离群索居的状态下才能完成自己的作品,并且需要长时间不受干扰的静默沉思,而社会的喧哗与骚动绝对容不下这样的沉思。这让我不得不在一段时间内换了另一种生活方式,后来我觉得这种新的生活方式其实非常好,虽然偶尔外力或某些意外事件让这种生活短暂地中断,但只要一有可能,我便会立刻重新开始这样的生活,心无旁骛地投身其中。而到后来,当人们排挤我、迫使我独自生活时,我发现众叛亲离反而给我带来了自己从未想到过、凭一己之力也做不到的好处。

我满怀热情投身于手头的工作,致力于研究事物的重要性以及我做出判断的必要性。当时,我与一群现代哲学家厮混在一起,他们与古代哲学家毫无相似之处。他们不但没能解答我的疑惑,纠正我优柔寡断的毛病,反而让我在我认为自己最应该明白,也确信自己已经明白的重要问题上产生了动摇:他们是倡导无神论的狂热传教士和专横的教条主义者,完全无法容忍他人在某些问题上持有不同的观点且会为此大发雷霆。在他们面前,我的自我辩护往往显得苍白无力,一方面是因为我讨厌争辩,另一方面是因为我缺乏雄辩的才能;但我也从来没有接受过他们那些令人反感的学说。这群人尽管有自己的观点,但是狭隘、偏执、气量小,我对他们的抵触便是他们憎恨我的众多理由之一。

他们并没有说服我,但却让我不得安宁。他们的种种论据从来没能令我信服,但却动摇了我的信念。我觉得自己应该做出回应,但却找不到有力的回击。我发觉自己的问题并不在于犯错,而是在于愚蠢——我的心灵懂得该如何回应,但是理性却无能为力。

终于,我对自己说:难道要让自己永远在这些能说会道之人的诡辩中晕头转向吗?我甚至都不确定他们津津乐道地鼓吹和无比热忱兜售的观点是否是他们自己的真实想法。他们用激情来驾驭理论学说,用利益蒙蔽人们相信这个或那个,别人根本不可能看穿他们自己真正相信什么。在这些党派领袖身上能找到虔诚的信仰吗?他们的哲学是为他人准备的;可是对我来说,只需要有我自己的信仰就够了。让我竭尽全力去寻找我的信仰吧——趁时间还来得及,让我为自己的余生找到一条不可动摇的行为准则吧。现在我已成熟,理解力发展到了顶峰,但是也接近最后的没落。如果再继续等下去,在晚年的彻悟到来时,我也就无法充分发挥我的力量了。那时,我的智慧将失去活力,我在今天努力能做到最好的事情,到那时可就做不到了。所以,必须抓住眼下的良机,这是我从外在物质上进行改革的时期,也是从精神和道德上进行改革的时期。让我一次说清楚我的观点和原则,希望我在接下来的生命中始终保持我在深思熟虑之后认为自己应该有的样子。

我缓慢地逐步推进着这项计划,向其中倾注了我的全部努力和心力。我强烈地感觉到自己余生的安宁和最终的结局都取决于此。我仿佛置身于迷宫,迷失在困惑、难题、异见、迂回曲折和黑暗之中,以至于在萌生了二十多次放弃一切的想法之后,我放弃了徒劳追寻,在苦苦思索中,几乎就要退而遵守公认的审慎法则,而不再在我过去花费了那么大力气才理清的原则中找寻真理。但这种审慎本身对我而言是陌生的,我发自内心地觉得采取这样谨慎的态度本身就是不合时宜的,更别提以此作为人生的指导了——那无异于在风暴肆虐的海上寻找一盏几乎无法指明方向的信号灯,没有舵也没有指南针,而这盏信号灯也并不指向任何一处港湾。

我坚持下来了:这是我人生中第一次有了勇气,正是因为这种勇气,我才能够承受从那时起就已经开始将我重重包围但我还毫无觉察的可怕宿命。关于我早年的探寻,若论其热切和真诚程度,没有任何凡人能够与之相比,但在那之后,我决定在自己的一生中只关注那些对我真正重要的感情。即使我预期的结果是错的,至少这种过错不会让我沦为罪人,因为我所做的一切努力都是为了避免犯下任何罪过。诚然,我也毫不怀疑,童年时期的偏见和我秘密的祈愿总会让心灵的天平倾向更让自己快慰的那一边。人很难控制住自己,不去相信自己极度渴望的事物;同时,谁也不会否认,对来生的承认或否认决定了大多数人对希望或恐惧的理解。所有这一切都可能使我的判断产生偏差,这一点我承认,但这些都不会改变我虔诚的信仰,因为我不愿在任何事情上自欺欺人。如果一切都只为今生今世服务,那么了解了这一点就对我意义重大。这样一来,至少能够在有限的时间里最大程度地发挥我的自身价值,不至于沦为彻头彻尾的傻瓜。在我自己的处境中,我感到这世上最令我胆战心惊的就是为了享受尘世间的种种快乐而抛弃灵魂的永恒命运——尘世间的享乐,在我眼里从来就没有太过重要的价值。

与此同时,我还得承认,我并不是总能圆满解决那些哲学家在我耳边喋喋不休的困扰我的难题。但是我最终下定决心,将精力集中在人类智慧甚少涉猎的课题上,那是一个处处布满无法参透的奥秘和难以理解的奇异现象的疆域,对于每一个问题,我都直接采纳在自己看来最有理有据、最令人信服的观点,而不会将时间浪费在那些我无法解决的种种异见上——在相反的理论体系里自然存在同样有力的驳斥观点与之针锋相对。在此类课题上采用教条专断的口气,那是江湖骗子才会采取的做法;真正重要的是要有自己的观点,而且是凭借自己成熟的理智做出判断后得出的观点。即使这样做会让我们犯下错误,我们也可以问心无愧地承担后果,因为我们没有任何罪过。这就是为我营造出安全感的不可撼动的基础性原则。

经过艰难痛苦的钻研,我的研究成果基本上都写进了《信仰自白:一个萨瓦省牧师的自述》中,这本书在我的同时代人中遭到了可耻的凌辱和糟蹋,但或许会在未来的某一天真正得到人们的重视——如果理智和信仰能够在未来重现世间的话。

冥思苦想悟出的道理让我获得了宁静,从那时起,我便将这些道理奉为自己做人做事不可动摇的准则,再也不为自己无法解决的、无法预见的和近来时不时在我心头萦绕的驳斥烦心。那些驳斥异见有时还是会让我焦虑,但却再也无法让我动摇信念。我总是对自己说:那些只不过是故弄玄虚和钻牛角尖的诡辩罢了,相比于为我的理性所接纳、为我的心灵所认可和在沉默的苦难中得到内心赞同的基本原则,实在是无足轻重。在面对人类智慧难以理解的高深课题时,对于一种如此稳固,与我的心灵和整个生命相得益彰,让我感受到在其他任何地方都不曾有过的共鸣的学说,难道一条我无法回应的异见就能够将其完全颠覆吗?不,我在不朽的天性、世界的结构以及支配世界的物理秩序之间观察到了一种默契,那是任何空洞的言论永远都无法摧毁的。我在其中发现了与之相对应的道德秩序,这种道德秩序的构成体系是我研究的成果,也是支撑我承受人生苦楚的精神依靠。置身于任何其他体系中,我都将束手无策地活着,也会了无希望地死去。我将成为所有造物中最不幸的那一个。所以还是坚守住唯一让我幸福的体系吧,不论命运如何沉浮,也不管他人会怎么样。

这种思索以及我从中得出的结论难道不是上天授意于我的启示吗?是天意要让我为盘踞在前方的遭遇做好准备,然后泰然处之。倘若我一直没有找到躲避迫害我的人的庇护所,倘若我一直无法摆脱人们迫使我在世间遭受的种种侮辱,倘若我永远没有希望讨回理应属于我的公道,就这样面对世间任何凡人都不曾见过的最恐怖的自生自灭,那么在等待着我的惊惧之中,在围困我残生的骇人困境中,我将会变成什么样子啊?就在我还天真无辜、心平气和,以为他人对我只会以尊重和善意相待时,就在我抱着一颗开朗和信任的心,向朋友和兄弟倾诉心声时,背信弃义的人已经悄然给我布下了来自地狱的圈套。灾祸来得猝不及防,对于一个骄傲自尊的灵魂而言实在难以承受。我被推进烂泥之中,意料之外的苦痛让我大惊失色,从来也不知道始作俑者是谁,不知道究竟为了什么,我深陷于耻辱的深渊,被恐怖的暗影重重包围,眼前所见都是阴森恐怖的事物。这些意外第一次袭来时,我就被击倒在地,倘若我没有事先积蓄跌倒后再爬起来的力量,或许我永远都无法从此类出乎意料的不幸打击中恢复过来。

在经历了多年的烦躁不安之后,我终于振作起精神,开始专注于本心。直到那时,我才意识到自己为抗拒命运付出了多少精力和代价。我决意好好关注那些在我看来重要且值得评价的事物,在将过去的行为准则与自身的处境相比时,我发现自己对他人荒谬无稽的评判和短短一生中的诸多小事赋予了过分重要的意义。人的一生中充满了种种苦难的考验,这些苦难具体是什么样子并不十分重要,只要能够达到预期的效果就好。所以说,苦难越是苦,越是难,越是层出不穷,懂得如何承受它就越有好处。在能够从不幸中意识到苦尽甘来的重要性和必然性的人面前,任何最强烈的苦痛都会失去杀伤力;坚信苦尽甘来,这就是我在之前的静默思考中得出的最重大的成果。

千真万确,数不清的伤害和毫无底线的凌辱从四面八方袭来,让我不堪重负,焦虑和恐惧经常袭上心头,让我对希望产生怀疑,这摧毁了我的宁静。此前那些我无法解决的强有力的异见现如今又浮现在我脑海中,比过去更加来势汹涌,大有等我不堪命运的重负之时一举将我打垮的势头,那时我将再次在失望之中就此沉沦。我经常能听到新的观点在我头脑中嗡嗡作响,为之前让我很受折磨的观点提供了新的参考。唉,在心情沉重到快要窒息的那些时刻,我不禁心想:如果在我自己惨痛的人生轨迹中,发现理智带给我的慰藉其实只不过是空想的话,那么还有什么能保护我免遭绝望的侵蚀呢?如果命运就这样摧毁自己的杰作,并将它在苦难中赋予我的希望和信心全盘推翻,又会怎样呢?在整个世界上只能哄骗我一个人的幻觉又算是哪门子的支持?当下整整一代人在评价我赖以为生的情感时,他们只看得到自己的谬误和偏见,他们所主张的真理和真相只存在于和我的思想截然相反的体系中;他们似乎根本无法相信我是真心实意地认可这种世界观,而我自己呢,在全心全意地接纳这种世界观的时候也确实遇到了难以逾越的困难,我对此束手无策,但绝不会就此放弃。我会不会是平庸凡人之中唯一有智慧、唯一开窍的呢?周围的事物适合自己,是否就足以让人相信它们原本就是这样呢?某些事物的表象在其他人看来毫无依据,如果没有心灵的指引,连我自己都会以为那是幻觉,对于这些表象,我是否有足够的信心选择相信它们呢?接受迫害我的人们奉为宗旨的准则,以此为枪矛与他们针锋相对,这难道不比故步自封和束手待毙更有价值吗?我自以为睿智,其实不过是个傻子,我只不过是“自命不凡”这个错误的牺牲品,只不过是个殉道者罢了。

数不清有多少次啊,在那些犹疑不定的时刻,我都已经打算在绝望中自暴自弃了。倘若我以这样的状态过上一个月,那我的生活和我自己就全完了。不过,这些危机时刻尽管有时来得十分频繁,但却总是短暂的。而现在,我固然还没有彻底从中解脱出来,但这些危机很少发生,又总是一闪而过,根本不足以搅扰我的清宁。它们只不过是轻飘飘的情绪,在我心上造成的波动不会比羽毛落在河面上对水流的影响更大。重新审视我在上文中已经阐述过的那些过去我已经想清楚的问题,我感觉这样做似乎让我萌发了新的智慧,或者说让我对真理有了比当初思考研究时更加成熟的判断,对真理的追求也更加热忱。上述几种没有一种符合我的情况,没有任何站得住脚的理由能让我在意各路舆论胜过自己的感情——舆论观点除了让我在绝望的重负之中痛不欲生外再无别的作用,而我的情感则来自年岁的力量,来自反复思索之后的成熟心智,来自生命中除领悟真理之外再无其他消遣的平静时光。现如今,我的心灵被忧伤紧紧攫住,灵魂被烦恼折磨得日渐消沉,想象力宛如惊弓之鸟,数不清的可憎谜团包围着我,扰得我烦恼不堪;现如今,我所有的才能都在衰老和痛苦中每况愈下,慢慢地失去了它们的全部活力,在这样的情形下,我还会无缘无故地放下自己已经积累起来的所有资源,信任我那日渐衰颓又让我变得不幸的理性,反而弃置我那精力充沛、精神饱满并能够慰藉我所承受的本不应承受之痛苦的理性于不顾吗?不,我现在并不比当初的自己更聪慧、见多识广和虔诚;我那时还不了解今天让我如此困扰的难题,但这些难题并没能阻止我,如果说还会出现什么之前我一直没有注意到的新问题,那也是难以捉摸的玄学诡辩,根本不可能动摇古往今来所有圣贤都接受、所有国度都认可的以不灭字迹镌刻在人类心灵上的永恒真理。我在默默思考这些问题时明白,人类的理解力终究会受到感官的限制,不可能掌握这些课题的全部。因此,我只专注于自己能力范围之内的事物,不去理会超出自己能力的事物。这个决定是明智的,我在过去一直是这么做的,我的心灵和理性都顺应这个决定。时至今日,有那么多强有力的理由让我继续坚守这一决定,我凭什么放弃它呢?继续坚持这一决定能有什么危险呢?放弃这一决定又能让我得到什么好处呢?如果采纳了迫害我的人的学说,难道我就会心服口服地接受他们的道理吗?他们在书中或在剧场舞台上夸夸其谈的所谓道德既没有根基也没有果实,永远也不会对心灵和理性造成任何潜移默化的影响;或者是另一种隐秘而残酷的道德,那是只有知晓其中关窍的人才会奉行的内心教义,与它相比,此前那一种道德只不过是它的面具,这是他们唯一追随的行为准则,用在我身上也是得心应手。这种道德纯粹是侵略性的,对防守没有任何意义,只适用于进攻。对于已经被人们逼入此番境地的我而言,这样的道德能有什么用呢?纯洁是我在逆境中唯一的依靠;如果我连这唯一强大的能力都放手不要,转而投靠恶毒的言行,那我会让自己的不幸加剧多少倍啊?要论学习毁灭的艺术,我很快就能赶上那些人,待到我成功之时,我给别人造成的痛苦难道就能将我从自己的痛苦之中解脱出来吗?连我自己都会瞧不起自己,这样做不会给我带来任何好处。

就这样自己和自己理论一番之后,我终于还是坚守住了自己的原则。似是而非的花言巧语、无法解决的异见和超出我本人甚至全人类智慧范围的难题都无法再让我动摇。我为自己的精神世界建立起了最为坚实的基础,思想安顿下来,受到良知的庇护;外界的教义学说无论是旧是新,都无法再撼动我的精神世界,也休想再搅扰我哪怕只是片刻的安宁。我的精神陷入了倦怠而迟钝的状态,我甚至淡忘了建立自己信仰和准则基础的理性思考能力,但我永远不会忘记自己从理性思考中得出并获得了良心和理智一致认可的结论,我会一直坚持这些结论。让所有的哲学家都来和我唱反调好了:他们这么做只是在浪费时间和精力。在我的余生,对一切事物我都会坚持当初在我还有能力做选择时所做出的决定。

这样的安排让我觉得平静,我还在其中找到了我恰好需要的希望和慰藉,我对自己心满意足。面对一种完全的、持久的、悲伤的孤独,加之当今整整一代人始终明确而强烈的憎恶,以及他们无休止地压在我头上的羞辱——如果说这一切从来没有让我心灰意冷,那是不可能的;摇摇欲坠的希望和令人沮丧的怀疑仍然会时不时卷土重来,骚扰我的灵魂,让我满怀忧愁。在那样的时刻,我没有能力治愈自己的心灵并获得安全感,我需要回忆过去的疗伤方法并使用它们,也许我勉力寻找的关怀、关心和真挚的情感就会重新浮现在我的记忆里,让我重拾信念。因此,我拒不接受任何新的想法,就像拒绝致命的错误一样,所谓的新想法只不过是徒有其表而已,除了搅扰我的清宁之外没有任何作用。

就这样,局限在过去狭小的知识空间里,我并不像梭伦那样幸运,能够在逐渐老去的每一天里都学习到新的内容。我甚至要小心地让自己不要出现危险的骄傲,以至于想要去学习我已经不再需要知道的东西。不过,虽然说在能够学以致用的知识之中几乎已经没有什么值得我去学习了,但就我所处的精神状态而言,在品德方面我还有很多需要学习的地方。学习这样的知识,现在正是时候,用这样一种知识来丰富和装点我的灵魂,当我的灵魂从拘束它并让它闭目塞听的肉体中解脱之时,这些知识也会被它带走。那时,我的灵魂将会看到毫无遮掩的真理,它将会看到人类的知识是多么的渺小,虚伪的学者们又是多么的空无一物。它将为在这一生中因追求知识浪费的时间而悲叹。耐性、温柔、顺从、尊严和不偏不倚的公正,都是人们可以带走、可以不断积累充实也不必担心死亡会让我们失去的财产。这就是我将用残生来学习的唯一有用的课题。如果我足够幸运,取得了一定的进步,我将学会如何以一种比来到这世界更为高尚的方式离开这个世界。更高尚,但不是更美妙的方式——因为那是不可能的。

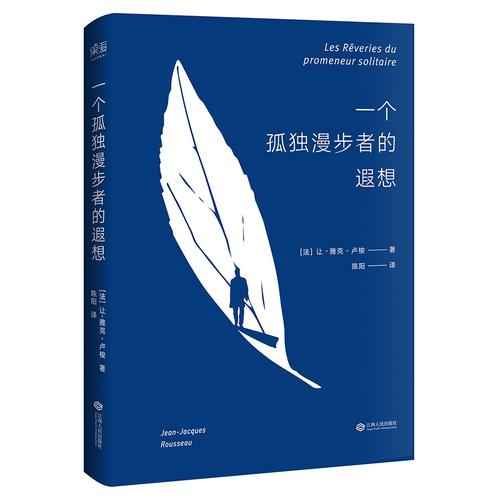

本文选自卢梭《一个孤独漫步者的遐想》

一个孤独漫步者的遐想(卢梭生前最后一部著作)

作者:[法] 让-雅克.卢梭

卢梭(1712年6月28日---1778年7月2日),法国著名启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家,出生于瑞士日内瓦一个钟表匠的家庭,是18世纪法国大革命的思想先驱,启蒙运动最卓越的代表人物之一。

在哲学上,卢梭主张感觉是认识的来源,坚持“自然神论”的观点;强调人性本善,信仰高于理性。

在社会观上,卢梭坚持社会契约论,主张建立资产阶级的“理性王国”;主张自由平等,反对大私有制及其压迫;提出“天赋人权说”,反对专制、暴政。

在教育上,他主张教育目的在培养自然人;反对封建教育戕害、轻视儿童,要求提高儿童在教育中的地位;主张改革教育内容和方法,顺应儿童的本性,让他们的身心自由发展,反映了资产阶级和广大劳动人民从封建专制主义下解放出来的要求。

主要著作有《论人类不平等的起源和基础》、《社会契约论》、《爱弥儿》、《忏悔录》等。

“他很聪明,学习逻辑和哲学,很有艺术气质和音乐才华的一个小伙子。”亲属表示,罗生门此前从未失联过。

23岁清华毕业生罗生门确认身亡!荷兰警方在水中发现其遗体当地时间3月28日22点,据荷兰媒体消息,警方已经确认上周在阿姆斯特丹奥弗兰登公园附近的新湖水中发现的尸体,就是失踪超过一个月的中国留学生罗生门。

(荷兰水域发现的尸体确认为清华大学毕业生罗生门)

警方透露,这具尸体是潜水员在湖里发现的。在发现尸体前的一周,警方就曾经在新湖所在的阿姆斯特丹新西区(de Nieuwe Meer)展开过对罗生门的搜索,但是一无所获。不过这次警方仅仅公布了身份确认的信息,其他的所有信息都无可奉告。警方向当地媒体表示,罗生门的死因仍在调查中,目前不排除任何可能性。

根据此前的报道,2月23日后就没有人再见过罗生门。虽然此后曾有多名目击者称自己在阿姆斯特丹见到过他,但是这些目击最终都没有得到核实。

此前报道>>

23岁中国留学生在荷兰失联

据新京报报道,3月21日,阿姆斯特丹警方称,在调查中国留学生罗生门失踪案时发现一具尸体,目前尚未确认其身份。报道称,这具尸体在阿姆斯特丹新西区附近的水中发现,该地区已被封锁。目前无法确认尸体是否是失踪的罗生门,警方正在调查尸体死亡原因。

资料图

近日,23岁的清华大学毕业生罗生门在荷兰阿姆斯特丹失联近一个月,引发关注。据极目新闻此前报道,2月23日凌晨3时,罗生门自己骑自行车离开了公寓(Poeldijk),监控追踪到他在距离公寓两三公里的John M Keynesplein街道失去了踪迹。

3月17日,罗生门的伯父在接受采访时表示,荷兰警方已出动直升机和搜查队,在其最后消失的区域进行了搜索,但未有新的搜查突破。另外,他的一部手机在失踪后第10天被发现有活动信号。

据此前报道,罗生门2001年出生,本科毕业于清华大学哲学系,2024年至荷兰阿姆斯特丹大学理学院数学与计算机科学系攻读逻辑学硕士学位。

3月12日,罗生门的高中同学小明曾告诉记者,她和罗生门是长沙市长郡中学高中竞赛组的同学,当年他获得了许多生物学竞赛的奖项。那时的他,还很喜欢弹钢琴和阅读哲学书籍。后来可能是对哲学感兴趣转了专业,上了清华大学哲学系,这些年来一直没有了联系,如今得知他失联感到很意外,因此转发了寻人启事,希望能够尽快找到他。

记者查询长郡中学官网和微信公众号发现,罗生门2017和2018连续两年获得“全国中学生生物学联赛、省级一等奖”;还获得张孝骞生化竞赛校级奖学金。

在社交平台上,有网友曾于2019年发帖称,自己初中参加汉字拼写大赛就认识了罗生门,两人参加冬令营时,罗生门还打印了《拜伦诗集》,他还会很多种语言,对一些东西有很深的热爱。还有一名中学同学发帖评价称,他是对很多东西有着近乎偏执的热爱与追求的少年。

清华大学官网显示,2023年的毕业生音乐沙龙中,罗生门曾参与4首曲目的钢琴演奏。在2021年的校友奖学金、励学金获奖名单中,8名赵元任纪念奖学金的获得者中,其中一名获奖者叫罗生门。

“他很聪明,学习逻辑和哲学,很有艺术气质和音乐才华的一个小伙子。”亲属表示,罗生门此前从未失联过。

据罗生门的同学们也透露,罗生门失踪前并未显露出心理压力迹象。

荷兰留学生Lina向记者介绍,她和罗生门上的是同一所大学,这所阿姆斯特丹大学在该国排名第二,罗同学所住公寓虽然是在校外,但当地的治安状况是很好的。罗同学失联后,其所属院系曾发布邮件寻人,电子显示屏开始播放罗生门的失踪信息,并呼吁公众提供任何有关其下落的线索,同学们也在社交媒体上发布寻人启事,并在校园内张贴传单。3月12日,Lina给记者转来荷兰当地媒体的报道显示,警方发言人表示,目前已将此案列为紧急失踪案件,出于隐私警方未透露更多细节,仅表示存在一些令人担忧的迹象。

狐友评论:哲学就是悟道了,想通了这个世界,人太聪明了也不是好事, 普普通通就好了

《荷兰时报》(NL Times)报道:

警方确认在阿姆斯特丹湖中发现失踪中国学生尸体

Police identify body of missing Chinese student found in Amsterdam lake

警方称,在阿姆斯特丹新湖中发现的一具尸体被确认为罗生门,他是阿姆斯特丹大学 (UvA) 的一名 23 岁中国硕士生。罗生门失踪近一个月,警方于 3 月 21 日在阿姆斯特丹新西区休闲区进行有针对性的搜查行动中找到了他的尸体。

阿姆斯特丹新湖

Police said a dead body found in the water of the Nieuwe Meer in Amsterdam was identified as Shengmen Luo, a 23-year-old Chinese master’s student at the University of Amsterdam (UvA). Luo had been missing for nearly a month before police recovered his body on March 21 during a targeted search operation in the recreation area in Amsterdam Nieuw-West.

警方周五表示,死因仍在调查中。专业调查小组于上午结束时在 De Oeverlanden 公园附近发现了尸体。调查人员封锁了周边地区进行法医检查并收回遗体。警方后来证实,尸体就是罗生门的。

The cause of death remains under investigation, police said on Friday. Specialist investigative teams discovered the body at the end of the morning near De Oeverlanden park. Investigators closed off the surrounding area to conduct forensic examinations and recover the remains. The police later confirmed that the body was Luo’s.

罗生门正在阿姆斯特丹大学科学、数学和计算机科学学院攻读逻辑学硕士学位,最后一次出现是在 2 月 23 日,地点是他在阿姆斯特丹新西区 Poeldijkstraat 的学生公寓。他的失踪引起了同学们的警惕,因为他没有去上课,促使他们去查看他的公寓。他的笔记本电脑、护照和手机都在公寓里,他的银行卡也没有使用过,这引起了越来越多的担忧。

Luo, who was pursuing a master’s degree in logic at UvA’s Faculty of Science, Mathematics, and Computer Science, was last seen on February 23 at his student flat on Poeldijkstraat in Amsterdam Nieuw-West. His disappearance raised alarm among fellow students when he failed to attend classes, prompting them to check on his apartment. His laptop, passport, and phone were found inside, and his bank cards had not been used, leading to growing concerns.

在试图联系罗失败后,他的室友通知了大学,大学与学生住房提供商 De Key 合作追踪了他最后一次记录的活动。他的钥匙牌自 2 月 23 日起就没有使用过,而且他已经好几天没去过校园了。当大学确定他没有去过中国后,当局得到了通知,并于 3 月 1 日正式启动了失踪人员案件。

After attempts to contact Luo proved unsuccessful, his housemates informed the university, which worked with student housing provider De Key to track his last recorded activity. His key tag had not been used since February 23, and he had not been to campus in days. When the university determined that he had not traveled to China, authorities were notified, and a formal missing persons case was launched on March 1.

几天后,警方宣布此案紧急,警官称这是“令人担忧的信号”。罗的父母和叔叔从中国来到荷兰协助搜寻,而同学们则分发传单并在网上发布信息呼吁。阿姆斯特丹大学科学园的监控屏幕上显示了他失踪的通知,大学官员为受影响的学生和教职员工提供了心理健康支持。

The case was declared urgent by police a few days later, with officers citing “worrying signals.” Luo’s parents and uncle traveled from China to the Netherlands to assist with the search, while fellow students distributed flyers and posted online appeals for information. Surveillance screens at UvA’s Science Park displayed notices about his disappearance, and university officials offered mental health support to affected students and staff.

当局继续向公众征求有关 Luo 失踪和尸体被发现前行踪的信息。任何有相关细节的人应直接联系当局。

Authorities continue to seek information from the public regarding Luo’s disappearance and movements before his body was found. Anyone with relevant details should contact the authorities directly.

Slachtofferhulp Nederland 还向受影响者提供受害者支持服务。该组织通过电话和在线提供免费援助。此外,当地社区官员可提供进一步支持。

Victim support services were also offered to those affected through Slachtofferhulp Nederland. The organization provides free assistance by phone and online. Additionally, local community officers are available for further support.

摘要:卢梭基于自尊而支持自杀或自愿安乐死的论证逻辑是,当生命成为一种恶,一个人无法再拥有一种自尊的生活时,自杀或自愿安乐死是可以被允许的。对此可能有两种反驳。第一种认为,人的生命不是一种恶,人只要活着就有希望。第二种认为,维持生命是一个人的道德义务,自杀或自愿安乐死违反了这种道德义务。尽管卢梭部分承认这两种反驳的说服力,但他坚持认为,当一个人面对无法治愈的疾病或承受着常人难以承受的痛苦时,当他的人生不值得过或他的自尊受到了重大创伤时,他应该可以选择结束生命。卢梭的自尊论证为安乐死的当代论争提供了重要的理论资源,为赞成安乐死提供了一个独特的理由。

安乐死又称“怜杀”或“有尊严的死亡”(Huxtable, p.4),指的是一个人出于对自己利益的考量,故意终止其生命的行为。(参见Tooley, p.326)自杀是一种故意杀死自己的行为(参见Daube, pp.387-437; Frey, pp.193-202; Beauchamp, pp.69-120),其原因可能与安乐死相同,即终结自己的生命对自己有益。(参见Humphry & Wickett, p.133)按照行为者是否愿意实施安乐死,安乐死分为自愿、非自愿与不自愿三种类型。(参见Tooley, p.326)一些人基于滑向纳粹大屠杀的可能性或生命的神圣性等原因反对任何类型的安乐死(参见Grey, p.24; Keown, chapter 3, chapter 6);一些人则基于自杀或自愿安乐死(1)可以结束巨大的痛苦(参见Singer, pp.155-190),或它是一个人的自主决断等原因(参见Brock, chapter 4; Dworkin, chapter 7),认为它在道德上是可以被允许的。

卢梭区分了自爱(amour de soi)和自尊(amour-propre),前者是一种自我保存的欲望,它独立并且不依赖于他人;后者是一种在他人眼中获得价值的渴望,它的满足依赖于其他人的意见。(参见康德,第21—22页)从自爱与自尊出发,我们似乎可以得到两种不同的关于自杀或自愿安乐死的论证。基于自爱,我们认为每个人都天然地受到生命延续的欲望的驱使,因此自杀或自愿安乐死是错误的。基于自尊,如果我们的生命状态(比如身患严重的疾病或残疾),不能满足我们获得自我价值感的渴望,那么为了自尊的缘故,自杀或自愿安乐死似乎并不是道德上不可允许的。本文拟从卢梭对自爱与自尊的区分谈起,讨论自杀或自愿安乐死在道德上是否可以被允许。按照卢梭的观点,在进入社会状态之后,一个人天然的自爱就转变成依赖于他人的自尊,当自我保存的欲望与一种获得自我价值感的渴望相冲突时,前者就将让位于后者。因此,即使每个人都有一种天然的保存生命的渴望与冲动,但当这种冲动与自尊相冲突时,为了自尊的缘故,一个人可以选择放弃自己的生命。卢梭基于自尊而支持自杀或自愿安乐死的论证为20世纪70年代以来“赞成还是反对安乐死”的论争提供了重要的理论资源,为赞成安乐死提供了一个独特的理由。

一、自爱、自尊与自杀或自愿安乐死

在《第二篇论文》(“The Second Discourse”)中,卢梭首次提出自爱与自尊在性质和效果上都不相同。(参见Rousseau, 1997, p.218)从性质上说,自爱是一种天然或自然的情感,它使人注重保存自己;而自尊是一种人为的、社会性的情感,它是相对于其他人而言的,指一个人渴望在他人眼中获得一种价值。从效果上说,自爱将产生仁慈和美德;而自尊一旦呈现为一种不健康的形式,即一种超越他人的渴望,将导致人与人之间的相互冲突和相互为恶。(参见Wang, p.428)在《爱弥儿》中,卢梭再次强调了这一区别,即自爱只关涉自己,而自尊则是我们与他人比较时产生的。自爱使人们敦厚、温和,而自尊则可能导致人们偏执、妒忌。(参见Rousseau, 1979, pp.213-214)

根据卢梭对自爱与自尊的区分,我们可以有两种对待自杀或自愿安乐死的态度。如上所言,自爱可以表现为一种保存我们自己生命的渴望。从自爱出发,我们倾向于保存自己的生命,即使我们的人生可能面临接踵而来的绝望和痛苦。(2)既然在自然状态下人们的第一要务是保存自己,特别是保存自己的生命,那么自杀或自愿安乐死就违背了这个第一要务或自然法则。因此,从自爱出发,自杀或自愿安乐死是不被允许的。

但是,卢梭认为,当一个人步入社会之后,他的天然的自爱将转变为自尊。这种自尊是一种在他人眼中获得价值的渴望。因此,当一个人在自己和他人眼中失去价值时,自尊的丧失可能使他自愿结束自己的生命。故而,卢梭并不主张自杀或自愿安乐死在任何情况下都是不可以被允许的。他认为当生命成为一种恶,或当生命对于任何人都没有好处时,一个人应该拥有结束自己生命的权利。卢梭的这一观点与康德对自杀的道德禁令完全相对。康德对自杀毫无例外的道德禁令,可以体现在他对卢克蕾提亚(Lucretia)之死的冷漠回应上。卢克蕾提亚是罗马的一名贵族女子,在她被罗马暴君之子塞克斯图斯(Sextus)强暴后,她向自己的丈夫和父兄吐露了实情,并且为了荣誉选择自杀。康德对此事的回应是,卢克蕾提亚“应该为了维护自己的荣誉(与塞克斯图斯)抗争而死”(Kant, 1999, pp.145-146),而不应该选择自杀。

与康德的观点相反,卢梭认为卢克蕾提亚为了荣誉选择自杀的行为不仅在道德上是应该被允许的,甚至应该得到赞许。在下文中,我们将看到,卢梭提出了四个论证来说明为什么自杀或自愿安乐死在道德上是可以被允许的,即它不总是懦弱的表现,也不违反对上帝的义务、对他人的义务和对自己的义务。

二、卢梭基于自尊而支持自杀或自愿安乐死的论证

首先,针对把自杀或自愿安乐死行为看成为了逃避痛苦的懦弱表现,卢梭认为自杀并不总是出于懦弱。他举了亚丽、埃波琳、卢克蕾提亚、布鲁土斯和卡托等有美德的人的例子,说明有些自杀行为恰恰是出于勇敢。亚丽为了激励被判处死刑的丈夫不害怕死亡,遂选择自杀作为他丈夫的表率。埃波琳在得知自己的丈夫被判处死刑后遂要求与其夫同死。还有卢克蕾提亚,在她不幸被暴君之子强暴后,为了荣誉选择自杀。还有一些古罗马的英雄,比如为了国家献身的布鲁土斯、被凯撒战败后自杀身亡的卡托。卢梭认为,他们都是应该作为我们的榜样和楷模的人,是值得我们敬重和欣赏的有美德的人。他们具有一种神奇的“美的魅力”,获得了“真正的大幸福”。(参见《卢梭全集》第8卷,第264页)因此,自杀或自愿安乐死在一些情况下不仅在道德上是可以被允许的,而且应该获得赞许。

卢梭对出于懦弱的自杀与出于勇敢的自杀的区分可以追溯到柏拉图和亚里士多德。在《法律篇》中,柏拉图区分了懦弱的自杀和荣誉的自杀,并认为前者是不可接受的,而后者是可以接受的。柏拉图甚至认为,苏格拉底之死可以被看成一种自杀行为,因为苏格拉底在可以选择流放和逃狱的情况下选择了服毒自杀。因此,制度性自杀或由国家下令的自杀是可以接受的。(参见Garrison, p.17)柏拉图也认为,在难以忍受的压力和耻辱面前,一个人选择死亡是可以被原谅的。(参见同上, p.17)亚里士多德同样认为,自杀在某些情况下是可以被原谅的。在区分软弱和自制时,他指出,出于选择而躲避大多数人能忍受的痛苦是软弱的表现,但是屈服于强烈的或过度的痛苦则并不奇怪。(参见亚里士多德,第210页)他举了凯尔克翁(Cercyon)的例子。凯尔克翁在得知自己的女儿阿罗比(Alope)被波塞冬(Poseidon)强暴后,不能承受这种痛苦选择了自杀。(3)(参见Zavaliy, pp.325-326)

其次,卢梭分析了来源于宗教权威反对自杀或自愿安乐死的理由。在《新爱洛漪丝》中,他提到一种说法,即一个人在没有神的命令时无权处置自己的生命。(参见《卢梭全集》第8卷,第458页)但他同时表示,如果一个人的生命对他而言成了负担和拖累,他已经失去了一切他认为重要和珍视的东西,生命只给他带来厌倦和烦恼,在不对他人造成伤害的前提下,这个人应该可以选择结束自己的生命。他把这个原则称为世界上唯一“明白无误的准则”,即“我们应当在不触犯他人的前提下求福而避祸,这是自然的权利。当我们的生命已经成为一种祸害,对谁也没有好处的时候,那就应当允许我们摆脱它”(同上,第459页)。卢梭认为,上帝的意志并不是自杀或自愿安乐死在道德上不可以被允许的理由,因为施加痛苦于我们身上的也是上帝。上帝既然赋予了我们可以逃脱痛苦的能力,那么我们就有权利行使这种能力;只要死亡对我们只有好处,对他人也没有坏处。(参见同上, 第459—463页)

再次,一些人反对自杀或自愿安乐死是因为它违反了对他人的义务。比如,我们是一个社会的成员、一个国家的公民、父母的孩子、孩子的父母,这些社会关系都使我们处于对他人的义务之中,而自杀或自愿安乐死将使我们不再能够履行这些义务。卢梭认为,这些义务都不能让一个遭受难以忍受的痛苦的人继续他那对于自己无用的生命。假如一个人宁愿自杀也不愿意让自己的年老体弱拖累自己的孩子,成为子孙的负担,假如一个人的生命对他人不再有用,自己也万念俱灰,那么这个人应该拥有选择死亡的权利。(参见同上,第465页)

最后,卢梭认为,人们天生对死亡有恐惧感,这种恐惧感足以使人们所经历的很多痛苦都不成其为痛苦;但一旦人们像亚里士多德所说的经历了强烈的和过度的痛苦,这种痛苦使得死亡不再可怕,那么在这种情况下活着不再是一种善,死亡也不再是一种恶,摆脱生命反而成为一种善。(参见同上,第463页)也就是说,在极端痛苦的情况下,自杀或自愿安乐死并不违反我们对自己的义务。

卢梭通过以上四个论证来说明为什么自杀或自愿安乐死在道德上是可以被允许的。他的同时代人休谟(也一度是他的好友)关于自杀的论述可以为卢梭的论证提供一些支持和补充。(1)休谟认为自杀并不违反我们对上帝的义务:“如果我避开一块即将掉落在我头上的石头,我就打乱了自然的过程,我通过延长我的生命——其长短是由他所规定的物质和运动的一般法则所决定的——侵犯了上帝的特殊领域。”(Hume, p.23)(2)休谟认为自杀并不违反我们对他人的义务和对自己的义务。一方面,我们对社会的义务是相互性的。也就是说,当我们退出社会,不再从社会得到任何好处后,我们对社会的义务也可以停止了。另一方面,即使我们永久地拥有对社会的义务,我们也没有义务为了社会的微末利益付出自身巨大的代价。(3)休谟也认同卢梭的观点,认为有时巨大的压力、痛苦、耻辱或不幸可能战胜人们天生对死亡的恐惧感(参见同上,pp.26-27),使得人们认为自己的人生不再值得过,也不再能够拥有一种自尊的生活。在这些情况下,死亡似乎是摆脱痛苦的唯一选择。因此,为了维护自尊(4)而自杀的行为在道德上是可以被原谅、被允许的。

三、反驳与回应

对于自杀或自愿安乐死,卢梭提出了一个世界上最“明白无误的准则”,即当一个人的生命成为一种恶时,一个人应该被允许摆脱生命。那么,在什么情况下一个人的生命会成为一种恶?卢梭说,当这个人的生命对任何人(包括他自己)都没有好处时。卢梭认为,在一个人的生命对他人没有好处时,自杀或自愿安乐死并不违反我们对他人的义务;在一个人的生命对他自己没有好处时,自杀或自愿安乐死并不违反我们对自己的义务;并且既然上帝给予我们结束生命的能力,自杀或自愿安乐死也就不违背我们对上帝的义务。卢梭告诉我们,在我们的生命对任何人都没有好处,因此我们在他人(和自己)眼中丧失了价值的情况下,自杀或自愿安乐死可能是勇敢和美德的体现,是一个人为了维护荣誉、自尊或自我价值感采取的行为,它体现了“心灵的伟大”。因此,在一些情况下,自杀或自愿安乐死在道德上是可以被允许的,甚至是值得赞扬的。

对于卢梭基于自尊而支持自杀或自愿安乐死的论证,可能有两种反驳。第一种反驳认为,人的生命是一种善,因为生命本身给予了我们未来的无限可能,所以即使当下的生活是灰色和暗淡的,只要我们活着,我们就还有希望。也就是说,人的生命从来不是一种恶。(参见Nagel, pp.9-18)第二种反驳认为,就算一个人的生命可能给我们带来无法承受的痛苦、压力和耻辱,自杀或自愿安乐死也是绝对不允许的,因为一个人的美德正体现在对抗这些痛苦的忍耐中;即使生命给我们带来巨大的挑战,可能诱使我们放弃生命,但只要考虑到我们的道德义务,我们就不会选择放弃生命。(参见Gunderson, pp.277-287)

有一种观点认为死亡是一种恶,因为它终结了生命中所有的善,包括人的感觉、欲望、活动和思想等在内的组成人的生命的部分。这些组成人的生命的部分可以给人带来好的人生体验,也可能给人带来坏的人生体验,但其本身是好的和积极的,因此失去它们对于其拥有者而言就是一种恶。(参见Nagel, pp.9-10)死亡之所以是一种恶,不在于它是一种非存在或无意识的状态,因为我们在出生之前也是非存在和无意识的。它之所以是一种恶,是因为生命本身是一种善,组成我们生命的感觉、欲望、活动和思想等可以让我们体验到未来的无限可能,就算当下的生命在我们自己或他人看来是异常痛苦和难以承受的,只要我们还活着,在未来我们就仍然有可能经历快乐的、好的或有意义的人生体验。不管一个人是死于28岁还是死于82岁,死亡对于这个人而言都是一种恶,因为他丧失了本可以赋予他无限可能的生命,丧失了他本可以拥有的一种善。因此,不管是卢梭笔下的卢克蕾提亚还是年迈的老者,只要他们还拥有生命,还拥有感觉、欲望、活动和思想等,他们的生命对于他们而言就是一种善,失去生命就是一种恶。

这个论证的吸引力的确不应该被忽视。对于任何一个想要放弃自己生命的人,我们似乎都可以用这个论证来向他们说明生命之善。因此,这个论证至少为那些有自杀倾向的人提供了继续他或她的生命的一个理由。卢梭至少在某种程度上理解和接受这个生命之善的理由。卢梭表示,在自然状态下,人们主要被他们的自爱倾向(即保存自己,特别是保存自己生命的渴望)所驱使。所以,卢梭理解和接受人们自然地渴望保存自己,特别是保存自己的生命。但是卢梭并不认为这种自然倾向具有最高的优先性,以致不管人们的生命给他们带来多少痛苦、苦难、耻辱和不幸,他们都必须忍受这降临到自己身上的生命。不管怎样,卢梭都认为,在人们觉得生命对他们自己而言是一种恶时,他们应该被允许摆脱生命。也就是说,他们拥有摆脱生命的自然权利。因此,就算对具有感觉、欲望、活动和思想等生命组成部分的任何人而言,生命普遍是一种善,对于作为第一人称的“我”而言,如果“我”的自尊已经丧失并且永远不可能回归,如果“我”作为人的核心人格受到了重大创伤并且永远不可能修复,如果“我”自己不仅对他人无用,对自己也无用,那么卢梭认为,“我”应该有权利放弃自己的生命,“我”应该有放弃自己生命的自由。

由此产生的一个问题是,“我”是否有可能错判“我”生命的价值。如果“我”当下生活在极端痛苦和压力之中,或者“我”面临巨大的耻辱和不幸,而实际上这种痛苦和不幸只是“我”人生的短暂旅途,很快“我”即将面临一个对“我”而言未知的机遇,它将使“我”走出这种痛苦与不幸。但是“我”错判自己未来都将处在这种极端痛苦和不幸之中。在这种情况下,自杀或自愿安乐死是不是在道德上可以被允许的?卢梭在《爱弥儿》中曾经描述过一个类似的故事。一个背井离乡的青年遭受了巨大的痛苦、耻辱和不幸后,开始认为自己没有任何用处,他心灰意冷,对世人只有憎恨,也丧失了生活的勇气。但是一个偶然的机遇让他遇到了一个改变他人生的人。这个人重新唤起了他的自爱和自尊,让他重新找回了生活的目标,并且让他相信他有能力实现他的目标,重新认识到自己的价值。他的恩人甚至认为这个不幸、贫穷和流落异乡的人是“幸福”的。(参见卢梭,第375页)在卢梭看来,我们之所以痛苦是因为我们受到了欲望的奴役,我们的欲望越大,越超出自己的能力,我们就越觉得痛苦和不幸。但是,只要我们把欲望限制在能力之内,我们就是自由的,因此也是幸福的。(参见同上,第79—80页)

自爱使我们渴望保存自己的生命,这种自爱越强烈,我们就越渴望延续我们的生命,我们就越恐惧死亡。但不管是不节制的生活的结果,还是自然发展的过程,最终我们都会患病、变老,面临痛苦和死亡。我们越试图逃避它们,它们就越给我们带来痛苦。因此,只有限制我们的自爱,我们才能获得心灵的宁静,平静地面对死亡。我们的自尊使我们渴望得到他人的认可,渴望在他人眼里获得某种价值,如果我们对他人没有什么用处,那么我们的自尊就很难被满足。这种自尊和自我价值感的丧失,有时候如此强烈,以致让我们克服了自然的自爱和对死亡的恐惧,使我们义无反顾地选择了死亡。而且我们的自尊感越强,我们原来在他人眼中越有价值,当这种自尊受到打击,我们就越感到痛苦和耻辱,这种痛苦和耻辱甚至对于我们而言是不可承受的,让我们认为生命对于我们而言也是不可承受的。在这种情况下,死亡对于我们而言就是摆脱痛苦的唯一途径,自杀或自愿安乐死对我们只有好处,没有坏处。也就是说,当生命成为一种恶,自杀或自愿安乐死就成了一种善。所以卢梭说,当我们对任何人都没有用处时,自杀或自愿安乐死是可以被允许的。这一天也许会到来,出于偶然的机遇,“我”会认识到生命的真正价值,但在这之前,如果生命带给“我”的只有痛苦和厄运、耻辱和灾难,那么当这一切对于“我”而言无法承受,甚至不再有对死亡的恐惧时,选择死亡就是逃避生命之恶,它是“我”的自然权利。

第二种反驳,我们可以称为“来源于道德义务的论证”,即认为自杀或自愿安乐死之所以是错误的,是因为不杀人是我们的道德义务,这不仅包括我们对他人的义务,即不谋杀他人,也包括我们对自己的道德义务,即不自杀。例如直觉主义义务论认为,我们有一些关于正确与错误的观念,其道德相关性不能从其他更基本的道德原则中推论得出,而只能通过“直觉”确认。这些道德义务包括仁慈和帮助他人的义务以及不伤害的义务等。在义务论者看来,不管我们拥有什么私人倾向,我们都必须从道德义务出发行动,因为只有出于道德义务的行为才是正确的行为。义务论者可能承认,卢梭对自尊效果的描述或许是正确的,即自尊是社会状态下人类行为的主要推动力,但这并不意味着我们应该出于自尊的动机来行动。出于自尊的考虑,当生命对于我们而言成为一种恶时,我们可能倾向于逃避这种恶而选择自杀。但这种倾向正是我们的理性自我应该克服的障碍。而且我们的自尊倾向越强烈,理性自我克服这些障碍的阻力越大,我们作出正确选择的难度越大,正确的行为也就越能体现出我们人格的崇高和伟大。

这个论证的吸引力在于,它诉诸我们关于“应得”的一些根深蒂固的直觉。我们通常认为,如果一个人天生就擅长射箭,他可能仅仅凭借自己的天赋就成了一名射箭能手,那我们会认为他的成功仅仅是因为运气,因为他在自然的博彩中幸运地获得了好的结果。如果一个人天资平庸,但是依靠自己的不懈努力成了一名射箭能手时,我们可能认为他的成功是“应得”的。类似地,我们具有自爱的自然倾向,因此保存自己或保存自己的生命有时是一个容易的选择,我们不应该因此得到赞誉。但如果厄运和不幸使得放弃生命成为一个容易的选择,此时坚定地选择生命反而成了一件值得赞誉的事情。而且这些不幸使得我们保存自己的生命越困难,我们保存自己生命的选择就越体现出我们的自由意志,体现出我们的人性,我们的行为也就越展示出我们的美德。

卢梭在讨论罗马人对国家的义务时曾经部分地认可了这个论证的说服力。他谈道,罗马人为了对祖国尽自己的义务,即使生命对于他们个人而言成了一种累赘,即使他们自己遇到了天大的不幸,也绝不会放弃自己的生命。卢梭曾说,人们的生命应该奉献给自己的祖国,“即使蒙受羞辱和遭遇艰险,他们也不背离这个神圣的义务”(《卢梭全集》第8卷,第477页)。在《社会契约论》中,卢梭表示,自然状态下自由和平等的个体通过社会契约建立一个所有人的联合体,他们把自己所拥有的自然权利都转让给这个联合体,而这个联合体则“维护和保障每个结合者的人身和财产”(《卢梭全集》第4卷,第31页)。但卢梭并不认为我们的权利在转让给联合体之后就不可追回地丧失了,相反,“每个人都能从其他结合者那里得到与他转让的权利的相同的权利”(同上,第31页)。而当这个联合体不再能够维护和保障个人的基本权利,当社会公约被破坏时,“每个人便立刻恢复了他原来的权利”(同上,第31页),“公民们就应当自行恢复他们天赋的自由和自己支配自己的权利”(《卢梭全集》第8卷,第477页)。因此,没有理由认为在公民社会,当生命成为一种恶时,每个人因为对国家的义务就可以丧失结束自己生命的自然权利,相反,国家应该维护和保障每个人的基本权利,包括死亡权。

当然,卢梭绝不提倡一个人在对自己、他人以及国家还有好处的时候,因为一些微不足道的理由就轻易放弃自己的生命。他的主张绝不是“因为你想死,所以你就可以死”(同上,第471页)。当一个人自杀的理由源于心灵的痛苦时,卢梭认为时间是治愈心灵疾病的良药。对于心灵的痛苦,有两种解决的途径,一种是等待时间的流失,这些痛苦会自行消失;另一种则是不堪忍受痛苦选择放弃生命。卢梭认为前一种显然是比后一种更佳的途径。但当我们面对无法治愈的疾病时,当厄运和不幸给我们带来越来越强烈的痛苦使我们不堪忍受时,当我们觉得无法再维持一种值得过的人生以致丧失了生命的尊严时,当我们不再能够过一种自尊的生活时,我们应该可以选择结束自己的生命。

根据卢梭的观点,自尊具有善的一面和恶的一面。(参见王幸华,第135页)自尊的善的一面使得一个人宽和、仁慈,而恶的一面使得他妒忌、贪婪。自尊体现为善的一面还是恶的一面,要看人处在什么地位,以及他与其他人是什么关系。当他与其他人的关系是服从与被服从、支配与奴役的关系时,他的自尊就体现为恶的一面;当他与其他人处于一种平等的关系时,他的自尊就体现为善的一面。因此,自尊可以是一种非支配的欲望、一种对自由的渴望。当厄运和不幸使得一个人失去自由,不得不处于一种服从和被支配的地位时(想想被暴君之子凌辱的卢克蕾提亚),生命对于他而言就不再有价值,他也就失去了自我价值感,这时,卢梭认为他应该可以选择结束自己的生命,这是他至高无上的权利。

余论

卢梭的自尊观为我们提供了一个介入关于安乐死当代论争的新角度,为这一论争提供了重要的理论资源。卢梭反对“死亡总是一种恶”的当代观点和“自杀违反了道德义务”的康德主义教条。他认为,在一个人遭遇极端痛苦和不幸的情况下,当厄运和痛苦使得他处于被支配和服从的地位,当他的生命在他和其他人眼中毫无价值,死亡对他而言就不是一种恶,生命反而是一种恶。自尊作为一种对非支配和自由的渴望,在此体现为一种逃避恶的渴望。卢梭认为从自尊出发,一个人应该拥有死亡的权利。

最后,选择结束作为一种恶的生命的权利,并不与社会和政治的安排应该尽可能地提供自尊的客观基础相冲突。恰恰相反,社会基本结构的安排应最大限度地满足人们自尊的客观基础,包括平等的基本权利以及对于处境最不幸者的平等关照等。(参见罗尔斯,第347页)这一方面可以在一定程度上使人们免受无情的运气的影响,使他们更少因为不幸和厄运而处于为了维护自尊不得不结束生命的境地;另一方面也为那些因为无法忍受的疾病和痛苦而选择死亡的人提供了践行他们的权利以维护自尊的条件。这也正是卢梭的自尊观留给我们的当代启示。他所致力实现的自尊与互尊的社会不仅为每个人的平等的自由提供了条件,为每个人选择是否终止自己的生命提供了自主的空间,而且又因为每个人的基本权利都受到法律的保护不被其他人侵犯,使得人们能够免于人为的厄运的捉弄,不再必须为了捍卫自尊而不得不终结自己宝贵的生命。

【参考文献】

康德,2012年:《单纯理性限度内的宗教》,李平沤译,商务印书馆。

卢梭,1996年:《爱弥儿》,李平沤译,商务印书馆。

《卢梭全集》第4卷,2012年,李平沤译,商务印书馆。

《卢梭全集》第8卷,2012年,李平沤、何三雅译,商务印书馆。

罗尔斯,2009年:《正义论(修订版)》,何怀宏、何包钢、廖申白译,中国社会科学出版社。

王幸华,2023年:《卢梭论自尊与自由》,载《世界哲学》第5期。

休谟,2019年:《道德原则研究》,曾晓平译,商务印书馆。

亚里士多德,2003年:《尼各马可伦理学》,廖申白译注,商务印书馆。

Beauchamp,T.,1993,"Suicide",in T.Regan(ed.),Matters of Life and Death:New Introductory Essays in Moral Philosophy,New York:McGraw Hill.

Brock,D.,1993,Life and Death:Philosophical Essays in Biomedical Ethics,Cambridge:Cambridge University Press.

Daube,D.,1972."The Linguistic of Suicide",in Philosophy and,Public Affairs 1(4).

Dworkin.R.,1993,Life's Dominion:An Argument about Abortion and Euthanasia,London:HarperCollins.

Frey,R.G.,1981,"Suicide and Self-inflicted Death",in Philosophy 56(216).

Garrison,E.P.,1991,"Attitudes Towards Suicide in Ancient Greece",in Transactions of the American Philological Association 121(1991).

Grey.W.,2002,"Right to Die or Duty to Live? The Problem of Euthanasia",in Journal of Applied Philosophy 16(1).

Gunderson,M.,2004,"A Kantian View of Suicide and End-of-life Treatment",in Journal of Social Philosophy 35(2).

Hume.,1986,"Of Suicide",in P.Singer(ed.),Applied Ethics,Oxford:Oxford University Press.

Humphry,D.&Wickett,A.,1986,The Right to Die:Understanding Euthanasia,London:The Bodley Head.

Huxtable,R.,2007,Euthanasia,Ethics and the Law:From Conflict to Compromise,London:Routledge.

Kant,1996,Groundwork of the Metaphysics of Morals,in M.Gregor&A.Wood(eds.),Practical Philosophy, Cambridge:Cambridge University Press.1999,Lectures on Ethics,P.Heath&J.B.Schneewind(eds.),Cambridge:Cambridge University Press.

Keown,J.,2018,Euthanasia,Ethics and Public Policy:An Argument Against Legalisation,Second Edition,Cambridge:Cambridge University Press.

Nagel,T.,1986,"Death",in P.Singer(ed.),Applied Ethics,Oxford:Oxford University Press.

Rousseau,1979,Emile or on Education,A.Bloom(trans.),New York:Basic Books.1997,The Discourses and Other Early Political Writings,V.Gourevitch(ed.),New York:Cambridge University Press.

Singer,P.,2011,Practical Ethics,Third Edition,Cambridge:Cambridge University Press.

Tooley,M.,2003,"Euthanasia and Assisted Suicide",in R.G.Frey&C.H.Wellman(eds.),A Companion to Applied Ethics,Malden:Blackwell.

Wang,X.,2018,"Amour-Propre in Rousseau:The Tie That Binds",in The Philosophical Forum 49(4).

Zavaliy,A.G.,2019,"Cowardice and Injustice",in History of Philosophy Quarterly 36(4).

【注释】

(1) 自杀与自愿安乐死因其逻辑一致性在使用上可以等同,即如果自杀在道德上是可以被允许的,协助自杀和自愿安乐死在道德上也是可以被允许的。(参见Tooley,p.329)卢梭经常使用“自愿死亡”“自愿结束生命”(参见《卢梭全集》第8卷,第460、463、467、470页)等来表达自杀或自愿安乐死,即当死亡是自己引起的时候,这种行为是自杀;当死亡是由医生等协助时,这种行为是自愿安乐死。

(2) 康德在《道德形而上学奠基》中提出一个类似的论证。康德问道,假如一个人被接踵而来的绝望和痛苦所打倒,开始厌倦生活,那么他是否可以把“结束自己的生命”这个准则作为一条普遍化的法则,并且按照这个法则来行动。(参见Kant,1996,pp.73-74)康德认为,“结束自己的生命”这个准则违背了具有促进生命的使命的自然法则,因此是自相矛盾的。

(3) 因为失去荣誉或感到耻辱而经受极大痛苦的人,自尊常常遭受重创,他们在自己或其他人眼中丧失了价值,不再尊重自己或受到尊重。

(4)这种自尊也被休谟称为“心灵的伟大”的品格。(参见休谟,第103页)

原载:《哲学动态》2024年第10期