赵雍,字仲穆,吴兴(今浙江湖州)人,赵孟頫之子。生年不详,约卒于元至正二十年(1360年)到二十四年(1364年)之间。以父荫入仕,官至集贤待制(正五品)、同知湖州路总管府事。绘画有父风,山水、人物、花鸟、鞍马,皆马, 皆其所长。兼工书法,真、行、草书承家学,其书有“精妙”之称。

元 · 赵雍《挟弹游骑图》

晌午时分,一位唐朝官员,骑在马上悠闲的左顾右盼。他手执弹弓,身着红色朝服,马也漫无目的的走着。官员不经意间,看到了树上的什么,便扭着脖子盯着树。但凡看到这幅画,会看到骑马的人,红白相配的衣着,线条流畅,色彩典雅秀丽。马头超前,人往后看,又很是协调,动态十足。倘若人和马都往前看,顿时就跳脱了。同样,树上没有鸟,但郁郁葱葱,或许他听到了鸟声而回头,亦或许他想到了什么……画家采用虚实结合的手法,着意刻画骑者的神情仪态,而林中的飞鸟则不着一笔,颇具匠心。人马先以淡墨勾线,后施色彩,晕染匀净。树木则用双勾填色,工整精致。全图画风古朴雅致,人马造型生动准确,线条细劲流畅,有唐人笔意。

古今以游骑射猎为题材的图画不可胜数,但大多是对射猎场面的描绘,如此图般绘写游猎之人闲适地搜寻猎物的作品则寥若晨星,别具巧思,耐人寻味。

图的右上部还有“紫云山人乃遁贤”的题诗,其诗云:“长安少年豪侠者,茜红衫色桃花马。击毯纵猎五陵归,缓控丝缰芳树下。牙捎竹弓新月弯,袖中更有黄金丸。绿荫深沉鸟声绝,落花飞絮生愁端。君不见,堕卵覆巢非厚德,蓬肉区区味何益。鸩雏多在碧梧枝,少年慎勿轻弹射。”公元1347年,一天,赵雍与朋友相约去郊外出游,一路上,游山玩水,心旷神怡。这时,远远地走过来一个人,他宽衣长袍,手里拿着一个挟弹,也就是弹弓,边走边射,看上去童趣十足。赵雍看着眼前拿弹弓的人,风度翩翩。于是回到家里,赵雍即刻挥毫泼墨,一口气画出了《挟弹游骑图》。时年赵雍五十七岁,该画作是其较晚年的作品

再看一幅珍藏在波士顿艺术博物馆的中国名画:

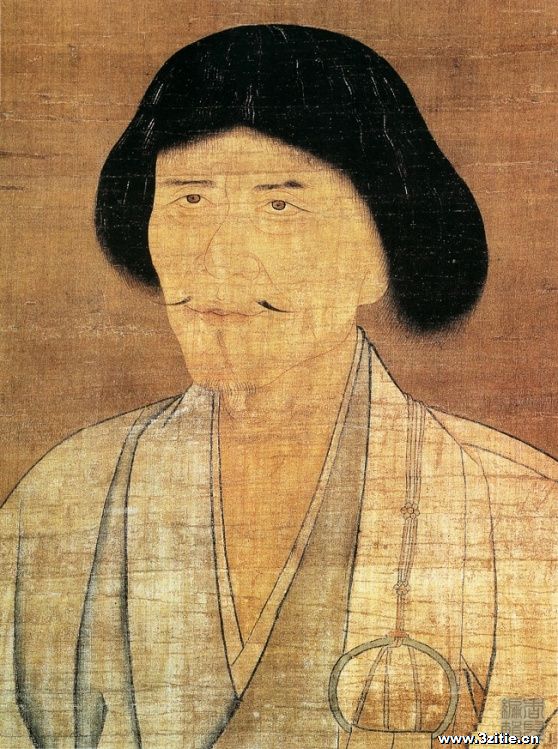

《高峰原妙禅师像》元赵雍绢本设色纵114.7厘米横46.7厘米美国波士顿艺术博物馆藏

王蒙称赵雍为“得赵将军法为多”。当时有“吴兴公子(赵孟頫)冠当代,雍也继之早擅长”的诗句来赞誉他们父子俩。赵雍在中年就已名噪南北,绘画技艺已炉火纯青。高峰原妙是元代禅宗的领袖,赵孟頫、管道昇夫妇与之过从甚密,曾拜他为师。此像是在高峰圆寂后所绘。其面部结构以令人惊绝的墨线描绘而出。黑发既长且厚,间杂灰发,非常吻合五十八岁去世的高峰的年龄。

高峰原妙禅师(1238-1295),是临济宗雪岩祖钦禅师最著名的弟子。苏州吴江人,十五岁出家,十七岁受具足戒,先学天台教义,二十岁到杭州净慈寺拜谒断桥妙伦禅师,立死限三年,勤苦修道。[5]后参叩雪岩祖钦,终获法意。元十六年(1279),高峰禅师来到天目山西峰,初于师子岩修葺茅棚居住,元十八年入张公洞闭死关,直到去世的十五年时间中,足不出关,被世人尊称为“高峰古佛”。在天目山期间,创立师子院和大觉禅寺,参请者络绎不绝,僧俗随其受戒者数以万计。元贞元年(1295)十二月一日,焚香说偈坐化而逝,世寿五十八,法腊四十三,谥号“普明广济禅师”,为南岳第二十二世、临济宗第十八世。

高峰妙禅师

知识笔记

之前听过一个故事,是讲有位在悬崖边打坐出家人不小心跌落,韦陀菩萨显身救了他。这位出家人就是高峰原妙禅师。

今天看到高峰妙禅师的年谱,很感慨。跟蕅益大师一样,也是50来岁就圆寂了。但在这短短的几十年里,他却做了很多事。

嘉熙元年(1237)·丁酉·出生前

师之母周氏梦僧乘舟投宿而孕。

嘉熙二年(1238)·戊戌·出生

三月二十三日申时师生于吴江(今苏州吴江区)王家桥,序十三。父徐公,母周氏。才离襁褓即喜趺坐,遇僧入门,辄爱恋欲从之游。

嘉熙三年(1239)·己亥·二岁

师在吴江王家桥俗家

嘉熙四年(1240)·庚子·三岁

师在吴江王家桥俗家

淳祐元年(1241)·辛 丑·四岁

师在吴江王家桥俗家

淳祐二年(1242)·壬 寅·五岁

师在吴江王家桥俗家

淳祐三年(1243)·癸卯·六岁

师在吴江王家桥俗家

淳祐四年(1244)·甲辰·七岁

师在吴江王家桥俗家

淳祐五年(1245)·乙巳·八岁

师在吴江王家桥俗家

淳祐六年(1246)·丙 午·九岁

师在吴江王家桥俗家

淳祐七年(1247)·丁未·十岁

师在吴江王家桥俗家

淳祐八年(1248)·戊申·十一岁

师在吴江王家桥俗家

淳祐九年(1249)·己酉·十二岁

师在吴江王家桥俗家

淳祐十年(1250)·庚戌·十三岁

师在吴江王家桥俗家

淳祐十一年(1251)· 辛亥·十四岁

师在吴江王家桥俗家

淳祐十二年(1252)·壬子·十五岁

恳请父母准许出家,投嘉禾乌戍(今嘉兴乌镇)密印寺法住为师。

宝祐元年(1253)·癸丑·十六岁

于密印寺薙发为僧,法名原妙

宝祐二年(1254)·甲寅·十七岁

受具足戒。

宝祐三年(1255)·乙卯·十八岁

始习天台教观。

宝祐四年(1256)·丙辰·十九岁

习天台教观。

宝祐五年(1257)·丁巳·二十岁

弃习天台教观,更衣入杭州净慈寺习禅。

宝祐六年(1258)·戊午·二十一岁

立三年死限学禅。

开庆元年(1259)·己未·二十二岁

请益断桥妙伦禅师,妙伦令师参“生从何来,死从何去?”话头。于是胁不至席、口体俱忘,或如厕惟中单而出,或发函忘扃鐍而去。

时同参僧显慨然曰:“吾己事弗克办,曷若辅之有成。”朝夕护持惟谨。

景定元年(1260)·庚申·二十三岁

参“生从何来,死从何去?”话头一年有余,被三年之限所逼,但仍不得要领。

时雪岩祖钦禅师由湘西道林禅寺(在今湖南长沙岳麓山)来杭州净慈北涧塔院寓居,师受台州净兄指引欣然怀香往诣。方问讯插香,即被一顿痛拳打出并关却门。师一路垂泪,回至僧堂。

次日粥罢,复诣北涧塔院,方始得亲近雪岩祖钦禅师。祖钦问已前做处,师一一供吐,并当下便得剿除日前所积之病。祖钦令师看个“无”字,从头开发做工夫一遍,如暗得灯,如悬得救,自此方解用工处。又令“日日上来一转,要见用工次第。如人行路,日日要见工程。不可今日也恁么,明日也恁么。”

每日才见入来,祖钦便问“今日工夫如何?”因见师说得有绪,后竟不问做处。一入门便问:“阿谁与你拖者死尸来?!”声未绝,便以痛拳打出。每日如是问,如是打,不知其几。

值祖钦禅师应请赴处州(今浙江丽水)南明佛日禅寺,临行嘱师云:“我去入院了,却令人来取你。”后竟绝消息。

景定二年(1261)·辛酉·二十四岁

师与常州泽兄欲结伴同往南明,先至吴江王家桥俗亲处整顿行装。不期俗亲念师等年幼,又不曾涉途,屡将师行李度牒收却。

二月初一,师等因诸方挂搭皆不可讨,挑包上径山(余杭径山寺),参堂半月。

二月十五,回杭州净慈寺。

三月十六夜,师梦中忽忆断桥妙伦和尚堂中所举“万法归一,一归何处”话,自此疑情顿发,打成一片,直得东西不辨,寝食俱忘。

三月廿二日(达摩祖师忌日)辰巳间,师于廊下行,见众僧堂内出,不觉混于队中至三塔阁上讽经,抬头忽睹五祖法演和尚真赞末后两句云:“百年三万六千朝,返覆元来是这汉。”师日前被祖钦所问“拖死尸”句子之疑蓦然打破,直得魂飞胆丧,绝后再苏,何啻如放下百二十斤担子。满前立三年之限。师欲造南明佛日寺祖钦和尚处求决,怎奈日近结夏安居,欲待解制后南下。

四月十五,留净慈寺度夏。

七月十五,解夏,师与泽兄南下赴处州南明。

诣南明,祖钦一见便问:“阿谁与你拖个死尸到遮里?”师便喝,祖钦拈棒欲打,师把住云:“今日打某甲不得!”钦曰:“为甚么打不得?”师拂袖便出。

翌日,钦问“万法归一,一归何处?”师云:“狗䑛热油铛。”钦曰:“你那里学遮虚头来。”师云:“正要和尚疑着。”钦休去,自是机锋不让。

师自忖于祖钦室中累蒙煅炼,明得公案,亦不受人瞒,及乎开口。心下又觉得浑了,于日用中尚不得自由,如欠人债相似。

师欲在祖钦处终身侍奉,然同行泽兄有他山之行,遂同行参学。

景定三年(1262)·壬戌·二十五岁

四月十五日,师于温州江心寺度夏。

景定四年(1263)·癸亥·二十六岁

祖钦离南明至台州仙居护圣禅寺。

师在外参学

景定五年(1264)·甲子·二十七岁

夏,祖钦离台州仙居护圣禅寺至湖州道场山做挂牌。

师由天台国清过庆元府(宁波)雪窦,见西江谋、希叟绍昙二禅师,并寓雪窦度岁。

咸淳元年(1265)·乙丑·二十八岁

元旦过,希叟绍昙问师曰“那里来?”师抛下蒲团,昙又问“狗子佛性你作么生会?”师云“抛出大家看。”昙自送归堂。

正月,师赴道场山随侍祖钦。

祖钦迁住湖州报恩光孝禅寺(即天宁万寿禅寺),师亦随侍。其间祖钦诘问:“日间浩浩时,还作得主么?”师答云:“作得主。”又问:“睡梦中作得主么?”答云:“作得主。”又问:“正睡着时,无梦无想、无见无闻,主在甚么处?”师无言可对,无理可伸。祖钦又嘱师云:“从今日去,也不要你学佛学法,也不要你穷古穷今。但只饥来吃饭,困来打眠。才眠觉来,却抖擞精神,我者一觉,主人公毕竟在甚处安身立命。”师虽信得及遵守此语,然自忖资质迟钝,转见难明。

咸淳二年·(1266)·丙寅 ·二十九岁

是年冬,师遂奋志入浙江临安东天目龙须山。自誓曰“ 一生做个痴呆汉,决要遮一着子明白!”

咸淳三年(1267)·丁 卯·三十岁

师在东天目龙须山

咸淳四年(1268)·戊辰·三十一岁

师在东天目龙须山

咸淳五年(1269)·己巳·三十二岁

师在东天目龙须山

夏末,雪岩祖钦禅师移住仰山太平兴国禅寺(今江西宜春仰山栖隐禅寺)。

咸淳六年(1270)·庚 午·三十三岁

师在东天目龙须山

咸淳七年(1271)·辛未·三十四岁

师一日寓龙须庵,睡中正疑“主在甚么处”时,忽同宿道友推枕子堕地作声,蓦然打破疑团,如在网罗中跳出,追忆日前所疑,佛祖誵讹公案,古今差别因缘。恰如泗州见大圣,远客还故乡,元来只是旧时人。不改旧时行履处,自此安邦定国、天下太平。一念无为,十方坐断。(开悟)

师致书仰山,祈祖钦印证,即《仰山老和尚疑嗣书》。

咸淳八年(1272)·壬 申·三十五岁

师在东天目龙须山

咸淳九年(1273)·癸酉·三十六岁

师在龙须经及九年,缚柴为龛,风穿日炙,冬夏一衲,不扇不炉。日捣松和糜,延息而已。尝积雪没龛,旬余路梗绝烟火,众人咸谓师死矣。及霁,有人入山,见师正宴坐定中如初。

咸淳十年(1274)·甲 戌·三十七岁

师迁武康双髻庵(今浙江德清莫干山双髻峰),盖和庵主攀缘又上一棱层之意也。学徒云集,然庵小难容,乃拔其尤者居之。

是年春,师就庵示众。乃云:“谈玄谈妙,说性说心。攒花簇锦,巧妙尖新。如麻似粟,从古至今。莫不皆是乘虚接响底汉,倚草附木精灵。山僧虽是他家种草,决定不向遮里藏身。既然如是,且道今日为众开堂。斩新条令一句又作么生?”喝一喝云:“符到奉行。”

德祐元年(1275)·乙亥·三十八岁

师在武康双髻庵领众熏修。

德祐二年(1276)·丙 子·三十九岁

师在武康双髻庵领众熏修。

是年正月,元军南下,徒众四散避祸,惟师闭门庵中,绝食兼旬,危坐不动。时局稍定,户屦纷至。

景炎二年(1277)·丁 丑·四十岁

师在武康双髻庵领众熏修。

景炎三年(1278)·戊 寅·四十一岁

师在武康双髻庵领众熏修。

至元十六年(1279)己 卯·四十二岁

二月,宋元崖山海战。陆秀夫负幼帝投海殉国,南宋亡。

是年春,师避入西天目之师子岩。

弟子法升等追寻继至,为葺茅盖头。

未几,慕膻之蚁后集,师乃迁岩西石洞(张公洞),于石洞内营小室丈许,榜曰“死关”。悉屏给侍服用,不澡身、不剃发,截瓮为铛,并日一食,晏如也。洞非梯莫登,撤梯断缘,虽弟子罕得瞻视。乃有“杲日当空,无所不照,因甚被片云遮却?人人有个影子,寸步不离,因甚踏不着?尽大地是个火坑,得何三昧,不被烧却?”三关语以验学者,云:“大彻底人,本脱生死。因甚命根不断?佛祖公案,只是一个道理。因甚有明与不明?大修行人,当遵佛行,因甚不守毗尼?”倘下语不契,遂闭门弗接。自非具大根负大志,鲜不望崖而退。

众弟子共筑师子院(今西天目禅源寺)以居,公推明初为院主。

祖钦于仰山三请师随住,师皆婉拒。

至元十七年(1280)·庚辰·四十三岁

师在西天目师子岩张公洞(死关)

至元十八年(1281)· 辛巳·四十四岁

师在西天目师子岩张公洞(死关)

断崖了义年十七,来山诣师,并给侍左右,名从一。

至元十九年(1282)· 壬午·四十五岁

师在西天目师子岩张公洞(死关)

至元二十年(1283)· 癸未·四十六岁

师在西天目师子岩张公洞(死关)

至元二十一年(1284)·甲申·四十七岁

师在西天目师子岩张公洞(死关)

至元二十二年(1285)·乙酉·四十八岁

师在西天目师子岩张公洞(死关)

至元二十三年(1286)·丙戌·四十九岁

师在西天目师子岩张公洞(死关)

中峰明本年二十四,从师剃染。

至元二十四年(1287)·丁亥·五十岁

雪岩祖钦示寂,终前将竹篦尘拂及绿水青山同一受记语来授师,并作偈云:“上大今已无人,雪岩可知礼也。虚名塞破乾坤,分付原妙侍者。”怀中瓣香始于人天前拈出。道风所届,日益远播,遂有他方异域,越重海逾万山而来者矣。

是年冬,众请师开堂,遂就石室内拈香祝圣罢,次拈香云“此一瓣香,不假壶中日月,亦非劫外春风,几番亲遭毒手,直得八面玲珑。如今放下也,地摇六震,拈来则塞破虚空,且道不拈不放一句又作么生?”喝一喝,作女人拜,“爇向炉中,供养前住仰山戴角披毛无鼻孔底老和尚,用酬法乳之恩。”

至元二十五年(1288)·戊子·五十一岁

师不离张公洞(死关),于石室中为师子院众说法。

至元二十六年(1289)·己丑·五十二岁

师不离张公洞(死关),于石室中为师子院僧众说法。

至元二十七年(1290)·庚寅·五十三岁

师不离张公洞(死关),于石室中为师子院众说法。

至元二十八年(1291)·辛卯·五十四岁

师不离张公洞(死关),于石室中为师子院僧众说法。

是年春,鹤沙(今在上海境内)提举(官名)瞿霆发对师归敬有年,终得登山一瞻师颜。一见机契,即舍田庄为供。师辞不受,瞿公舍心益坚,乃命僧议以此田岁入,别于西峰建一禅刹。请于官而后营之。师欲不从,不可得也。爰得胜地,名莲花峰,冈脉形势,天造地设。得请以“大觉禅寺”为额,请祖雍权管寺事。

至元二十九年(1292)·壬辰·五十五岁

师不离张公洞(死关),于石室中为众说法。

至元三十年(1293)· 癸巳·五十六岁

师不离张公洞(死关),于石室中为众说法。

至元三十一年(1294)·甲午·五十七岁

师不离张公洞(死关),于石室中为众说法。

元贞元年(1295)·乙 未·五十八岁

师不离张公洞(死关),于石室中为众说法。

十一月二十六日,祖雍偕明初来省师,师竟以末后事付嘱。遂取两真轴,口占二赞乃书之。

腊月初一,上堂辞众云:“西峰三十年妄谈般若,罪犯弥天。末后有一句子,不敢累及平人,自领去也。大众!还有知落处者么?”良久云:“毫厘有差,天地悬隔。”众皆哀恸不已。辰巳间,师说偈曰:“来不入死关,去不出死关。铁蛇钻入海,撞倒须弥山。”泊然而寂。世寿五十八,腊四十三。弟子百人,受戒请益者万数,远近奔赴,燃香臂顶,恸哭填咽。

腊月廿一,弟子遵遗命,塔全身于“死关”。

|

(附原文选读五则) 杭州天目高峰原妙禅师,袁州仰山雪岩祖钦禅师之法嗣,俗姓徐,苏州吴江人。其母生他之前,曾梦见一僧人乘舟前来投宿,因而生师。原妙禅师十五岁从秀州(今浙江嘉兴)嘉禾密印寺出家,拜法住法师为师,十六岁落发,十七岁受具足戒,十八岁学习天台教法,二十岁投净慈寺,立三年之死限,学习参禅。当时,住持净慈寺的是无准师范禅师的弟子断桥妙伦禅师。原妙禅师二十二岁依止断桥妙伦禅师参学,妙伦禅师令他一心参究“生从何来,死向何去”之话头。原妙禅师虽用功精勤,以至于胁不至席,口体俱忘,但却未有发明。 后听说雪岩祖钦禅师住在北涧塔,原妙禅师于是怀香(袖中笼香,以示求法之诚)前往礼谒。刚问讯完毕,祖钦禅师便拈拄杖,将原妙禅师打出丈室,然后闭门不出。如此者再三。原妙禅师不生退意,终于得以入室请益。祖钦禅师于是教他看赵州“无”字公案。原妙禅师遂谨依师教,精勤参究,无有虚日。此后,原妙禅师每次入室请益,祖钦禅师都要问他:“阿谁与你拖个死尸来?”原妙禅师刚要开口应答,祖钦禅师便一拄杖打过来。如是情形,发生过好多次。 后来,祖钦禅师前往处州(今浙江丽水)之南明佛日禅寺传法,原妙禅师便上双径坐夏。在参堂里,原妙禅师刚用了半个月的功夫,一天晚上,梦中偶然忆起断桥妙伦禅师室中所举“万法归一,一归何处”之话头,忽然疑情大发。在这种疑情的推动下,原妙禅师精进参究了三昼夜,目不交睫。后逢少林忌日,原妙禅师随众到三塔诵经。就在诵经的过程中,原妙禅师忽然抬头看见五祖和尚的真赞(画像题赞),“百年三万六千朝,反复元(原)来是这汉”,蓦然打破“拖死尸的是谁”这一疑情。当时,原妙禅师才二十五岁。 坐夏结束后,原妙禅师便前往南明,拜见祖钦禅师。祖钦禅师一见他,便问:“阿谁与你拖个死尸到者(这)里?”原妙禅师于是大喝一声。祖钦禅师便拈拄杖要打,原妙禅师遂接住拄杖云:“今日打某甲不得。”祖钦禅师便问:“为甚打不得?”原妙禅师一听,便拂袖而出。第二天,祖钦禅师见了原妙禅师,便问:“万法归一,一归何处?”原妙禅师道:“狗舔热油铛。”祖钦禅师道:“你那里学者(这)虚头来?”(你从哪里学来这些虚假不实的口头禅?)原妙禅师道:“正要和尚疑著。”祖钦禅师于是便走开。从此以后,原妙禅师机锋竞辩,不让于师。 祖钦禅师后来移住天宁道场,原妙禅师亦随前往,殷勤执侍。一日,祖钦禅师问原妙禅师:“日间(白天)浩浩(纷纷扰扰)时,还作得主么?”原妙禅师道:“作得主。”祖钦禅师又问:“睡梦中作得主么?”原妙禅师道:“作得主。”祖钦禅师再问:“正睡著时,无梦无想,无见无闻,主在甚么处?”原妙禅师被问得哑口无言。祖钦禅师于是嘱咐道:“从今日去,也不要你学佛学法,也不要你穷古穷今,但只饥来吃饭,困来打眠。才眠觉来,却抖擞精神:我者一觉,主人公毕竟在甚么处安身立命?” 原妙禅师于是谨遵师旨,奋志入临安龙须隐修。他暗自发誓道:“拌一生(豁出这一生)做个痴呆汉,决要者(这)一著子明白!”就这样,原妙禅师默默地修行了五载。一天晚上睡觉的时候,同室道友睡着了,将枕头推到地上,“咚”的一声,原妙禅师终于豁然大彻。他欣喜地自言自语道:“如往泗州见大圣,远客还故乡,元(原)来只是旧时人,不改旧时行履处。” 原妙禅师悟道后,继续留在龙须住山。在这九年期间,其生活极为艰苦。“缚柴为翕,风穿日炙,冬夏一衲,不扇不炉,日捣松和糜,延息而已。” 南宋咸淳十年(1274),原妙禅师迁浙江武康双髻山,开法接众,一时学徒云集。景炎元年(1276),元军南下,为避兵乱,衲子四散,唯原妙禅师独掩关危坐自若。兵乱之后,信众又纷至沓来,原妙禅师每天都应接不暇。不久,原妙禅师便遁于西天目师子岩隐修。此地壁立千仞,崖石林立。原妙禅师于中经营了一座洞室,进退丈余许,名曰“死关”。他将侍者打发走了,以破瓮为铛,日中一食。要进入他隐修的洞室,必须借助梯子,所以一般人是找不到他的,即便是他的弟子也难得见他一面。 在洞室中,原妙禅师曾设“六则垂问”,以验学人—— “一曰大彻底人,本脱生死,因甚命根不断? 二曰佛祖公案,只是一个道理,因甚有明有不明? 三曰大修行人,当遵佛行,因甚不守毗尼? 四曰杲日当空,无所不照,因甚被片云遮却? 五曰人人有个影子,寸步不离,因甚踏不着? 六曰尽大地是火坑,得何三昧,不被烧却?” 凡此六问,来参者倘若下语不契,原妙禅师即闭关不出。因此,自非通关具眼者,莫不望崖而退。 在原妙禅师的德风感召下,其弟子后来发动信众,就在他隐居地附近,创建了师子禅院,请他出来开堂说法。当时恰好祖钦禅师迁住仰山,给原妙禅师寄来了表示得法之信物——竹篦和拂子。这样,原妙禅师才肯出来拈香说法。 曾有上堂法语云: “尽十方世界是个钵盂。汝等诸人,吃粥吃饭也在里许,屙屎放尿也在里许,行住坐卧,乃至一动一静,总在里许。若也识得,达磨大师只与你做得个洗脚奴子。若也不识,二时粥饭,将甚么吃?参!” 原妙禅师很早以来就得了胃病,晚年尤甚。大元成宗元贞乙未年(1295)十二月三十日早晨,原妙禅师升座辞众云:“西峰三十年,妄谈般若,罪犯弥天,末后有一句子,不敢累及诸人,自领去也。众中还有知落处者么?”说到这里,便沉默良久,接着又说道:“毫厘有差,天地悬隔。” 上午的时候,原妙禅师突然说偈云:“来不入死关,去不出死关,铁蛇钻入海,撞倒须弥山。”说完,便泊然而逝。 师生于1238年,卒于1296年,世寿五十八。 高峰原妙祖师的平生开示,由侍者持正钞录保存,后由直翁居士洪乔祖编辑成书,刊行于元代,名曰《高峰原妙禅师禅要》,简称《高峰禅要》,共一卷,被收入《卍续藏经》第七十册。另有王柔等编的《高峰大师语录》(简称《高峰语录》),两卷,与前书内容大体相同,唯后者附有洪乔祖撰写的《高峰禅师行状》、家之巽撰写的《高峰禅师塔铭》。该书收录了高峰禅师在湖州双髻庵和西天目师子禅院等地所做开堂普说、示众法语、除夜小参、书信等,对如何参话头、用功夫做了详细的阐述。该书刊行后,很快盛传于丛林,被衲僧们尊为参禅之要旨。 高峰禅师上承无准师范、雪峰祖钦之法系,为圆悟克勤下五世,虎丘绍隆下第四世,他的法系后经中峰明本——千岩元长——天奇本瑞——幻有正传,一直传到明清以后。明清以来丛林中盛行的参禅方法多受高峰禅师的影响,都强调疑情的作用。 高峰禅师的禅法,既继承了北宋临济宗杨歧派大慧宗杲禅师的看话禅之思想,又结合自己的实修体验,有所创新,最主要的有两点: 一是强调“疑情”在参话头中的核心推动作用。 二是强调无心在悟道过程中的基础地位。 高峰禅师认为,参禅要得力,必须对所参话头生起真实的疑情,让自己沉浸于浓厚的疑团中,将全部的意念都集中在所参的问题上,借助疑情所产生的“欲罢不能”之张力,不参而参,以此摒除一切妄想、分别、思维,一如“夫子三月忘味,颜回终日如愚,贾岛取舍推敲”,行不知行,坐不知坐,食不知食,如痴如呆,“不动不摇、无来无去、一念不生,前后际断”,此即无心三昧,最后时节因缘到来,突然打失所参话头,“人法双忘、心识俱灭”,即可顿悟本来,“元(原)来尽大地是个选佛场,尽大地是个自己”。 高峰禅师认为,在参话头的过程中,真实的疑情生起之后,其妙处有三:一是不受昏沉、散乱的干扰;二是能做到不参而参,功夫易于成片,得力损力;三是能有效剿除生灭意识的缠绕。所以,参话头时,一定要选择那些易于使自己产生疑情的话头作为参究的对象,如“万法归一,一归何处”、“拖死尸的是谁”、“生从何来,死向何去”,等等。 在参禅的过程中,要放下一切,不能将心待悟,不能希求胜境,要无所求、无所得,心里空空荡荡的,即所谓“无心合道”。 高峰禅师提醒学人,参禅必须具足三个条件:一是生大信心,二是发大愤志,三是起大疑情。大信心既指对参话头这一法能引领学人开悟这一点有决定不动摇的信心,同时也包括对即心即佛、一切现成、当下即是这些宗门的圆顿知见有决定的信解。大信心强调的是信与解的到位。大愤志主要是指生死心切,精进不懈,矢志不渝。 《高峰禅要》语言平实,文简义丰,特别适合初入门的人阅读。想走参话头这一路的人,认真阅读此书,可达到事半功倍的效果。 [选读] 一 予假此来二十四年,常在病中,求医服药,历尽万般艰苦;争知病在膏肓,无药可疗。后至双径,梦中服断桥和尚(断桥妙伦禅师,无准师范禅师之法嗣)所授之丹,至第六日,不期触发仰山老和尚所中之毒,直得魂飞胆丧,绝后再苏。当时便觉四大轻安,如放下百二十斤一条担子相似。今将此丹,普施大众。汝等服之,先将六情六识、四大五蕴、山河大地、万象森罗,总镕作一个疑团,顿在目前,不假一枪一旗,静悄悄地,便似个清平世界。如是行也只是个疑团,坐也只是个疑团,着衣吃饭也只是个疑团,屙屎放尿也只是个疑团,以至见闻觉知,总只是个疑团。疑来疑去,疑至省力处,便是得力处,不疑自疑,不举自举。从朝至暮,粘头缀尾,打成一片,无丝毫缝罅,撼亦不动,趁亦不去,昭昭灵灵,常现在前,如顺水流舟,全不犯手。只此便是得力底时节也。更须确其正念,慎无二心。展转磨光,展转淘汰,穷玄尽奥,至极至微,向一毫头上安身,孤孤迥迥,卓卓巍巍,不动不摇,无来无去,一念不生,前后际断。从兹尘劳顿息,昏散剿除,行亦不知行,坐亦不知坐,寒亦不知寒,热亦不知热,吃茶不知茶,吃饭不知饭,终日呆蠢蠢地,恰似个泥塑木雕底,故谓墙壁无殊。才有者(这)境界现前,即是到家之消息也,决定去地不远也,巴得构也,撮得着也,只待时刻而已。又却不得见恁么说,起一念精进心求之,又却不得将心待之,又却不得要一念纵之,又却不得要一念弃之。直须坚凝正念,以悟为则。当此之际,有八万四千魔军在汝六根门头伺候,所有一切奇异殊胜、善恶应验之事,随汝心设,随汝心生,随汝心求,随汝心现。凡有所欲,无不遂之。汝若瞥起(刹那生起)毫厘差别心,拟生纤尘妄想念,即便堕他圈缋(huì,圈套),即便被他作主,即便听他指挥,便乃口说魔话,心行魔行,反诽他非,自誉真道,般若正因从兹永泯,菩提种子不复生芽,劫劫生生,常为伴侣。当知此诸魔境,皆从自心所起,自心所生。心若不起,争如之何?天台云:汝之伎俩有尽,我之不采无穷。诚哉是言也!但只要一切处放教冷冰冰地去,平妥妥地去,纯清绝点去,一念万年去,如个守尸鬼子,守来守去,疑团子歘(xū)然(忽然)爆地一声,管取惊天动地。勉之!勉之! 二 若谓着实参禅,决须具足三要。第一要,有大信根,明知此事,如靠一座须弥山。第二要有大愤志,如遇杀父冤仇,直欲便与一刀两段。第三要有大疑情,如暗地做了一件极事,正在欲露未露之时。十二时中,果能具此三要,管取克日功成,不怕瓮中走鳖。苟阙其一,譬如折足之鼎,终成废器。 三 若论此一段奇特之事,人人本具,个个圆成,如握拳展掌,浑不犯纤毫之力。只为心猿扰扰,意马喧喧,恣纵三毒无明,妄执人我等相,如水浇冰,愈加浓厚,障却自己灵光,决定无由得现。若是生铁铸就底汉子,的实要明,亦非造次,直须发大志、立大愿,杀却心猿意马,断除妄想尘劳,如在急水滩头泊舟相似。不顾危亡得失人我是非,忘寝忘餐,绝思绝虑,昼三夜三,心心相次,念念相续,扎定脚头,咬定牙关,牢牢把定绳头,更不容丝毫走作。假使有人取你头,除你手足,剜你心肝,乃至命终,诚不可舍。到者(这)里,方有少分做工夫气味。嗟乎末法,去圣时遥,多有一等泛泛之流,竟不信有悟门,但只向者(这)边穿凿,那边计较,直饶计较得成,穿凿得就,眼光落地时,还用得着也无?若用得着,世尊雪山六年,达磨少林九载,长庆坐破七个蒲团,香林四十年方成一片,赵州三十年不杂用心,何须讨许多生受吃?更有一等汉子,或十年二十年用工,不曾有个入处者,只为他宿无灵骨,志不坚固,半信半疑,或起或倒,弄来弄去,世情转转纯熟,道念渐渐生疏,十二时中,难有一个时辰把捉得定、打成一片。似者(这)般底,直饶弄到弥勒下生,也有甚么交涉!若是真正本色行脚高士,不肯胡乱,打头便要寻个作家,才闻举着一言半句,更不拟议,直下便恁么信得及、作得主、把得定,孤迥迥,峭巍巍,净裸裸,赤洒洒,更不问危亡得失,只恁么捱将去,蓦然绳断吃撷,绝后再苏。看他本地风光,何处更觅佛矣!又有一偈举似大众:急水滩头泊小舟,切须牢把者绳头。蓦然绳断难回避,直得通身血迸流。 四 万法归一一何归,只贵惺惺着意疑。疑到情忘心绝处,金乌夜半彻天飞。 五 若穷此事,用工极际,正如空里栽花,水中捞月,直是无你下手处,无你用心处。往往才遇者境界现前,十个有五双打退鼓。殊不知正是到家底消息。若是孟八郎汉(指乡野没有被恶知识污染的实头汉),便就下手不得处,用心不及时,犹如关羽百万军中,不顾得丧,直取颜良。诚有如是操略,如是猛利,管取弹指收功,刹那成圣。若不然者,饶你参到弥勒下生,也只是个张上座。 |

《东溪》北宋 梅尧臣

东溪⑴

行到东溪看水时,坐临孤屿发船迟⑵。

野凫眠岸有闲意⑶,老树着花无丑枝⑷。

短短蒲茸齐似剪⑸,平平沙石净于筛⑹。

情虽不厌住不得⑺,薄暮归来车马疲⑻。

注释

⑴东溪:即宛溪,在作者家乡安徽宣城。溪发源于天目山,至城东北与句溪合,宛、句两水,合称“双溪”。溪中多石,水波翻涌,奇变可玩。

⑵孤屿:这里指水中孤石。

⑶野凫(fú):野鸭。

⑷着(zhuó)花:开花。

⑸蒲茸:初生的菖蒲。

⑹净于筛:被筛选干净。

⑺住不得:再不能停留下去了。

⑻薄暮:黄昏。

白话:

来到东溪观溪景, 坐对孤屿去意迟。

野鸭睡岸好悠闲,老树花开令枝妍。

初生菖蒲齐如剪,水平沙石净过筛。

着迷不能当家住,擦黑回府马累哭。

皇祐五年(1053),梅尧臣居母丧回到家乡。他徜徉于家乡秀丽的景色中,写了不少诗,寄托对山水及人生的情趣。这首诗作于至和二年(1055)乡居时。

这是写景诗,写得“意新语工”。

第一句,写行到之地(东溪)与到此之由(看水),而“闲意”已暗含于巾,因为只是为了“看水”而“行到”,自是爱闲而不是车马征逐,奔走钻营。第二句写面对之景(孤屿)与留连之情(发船迟),而山水之美,使作者爱之不厌,亦自见于言外。平平写来,毫不费力,而十四字中概括如许之多,确是“平淡”而有工力的(《临汉隐居诗话》)。在结构上,又学王维《终南别业》“行到水穷处,坐看云起时”那份闲适与淡然。当然,这还只是开端,精采的还在下面。

三、四两句,写“看水”时所见岸旁之景。元代方回赞为“当世名句”(《瀛奎律髓》);清代纪昀赞为“名下无虚”(《瀛奎律髓评》);陈衍也说“的是名句”(《宋诗精华录》)。它妙在那里,宋代胡仔说:“似此等句,须细味之,方见其用意”(《苕溪渔隐丛话》)。

先就第三句说:杜甫《漫兴》中有“沙上凫雏旁母眠”,此句取景与杜相同。这说明:作者写水乡春色,抓住了最有特征的东西;更重要的是由此景象中细绎出“有闲意”来。“凫眠”是人所共见的,而“闲意”则由作者的想象与感觉来。作者看到“野凫眠岸”,想象它的自由自在,感觉它“有闲意”,其实正是作者自己“爱闲”、“羡闲”。当时人傅霖诗曰:“忍把浮名卖却闲。”热衷名利之徒是不会“爱闲”、“羡闲”的。这是要从当时社会环境来看的。当然,说“闲”也并非真的遗弃世事,更不是不劳而食。那些热中名利的“车马客”才真是不劳而食的人;而“浮云富贵”,不事奔竞的人,往往正是最关心世事的。

第四句写岸旁老树,春深着花。此亦乡村常见之景。但“老”与“丑”往往相连,说它“无丑枝”,是作者的新意。这样写,不仅使这一平常村野增添几分春色,更重要的是反映了作者心情。欧阳修说梅尧臣“文词愈清新,心意难老大,有如妖娆女,老自有余态”(《水谷夜行》)。“老树着花无丑枝”正是“老自有余态”,正是作者“心意难老大”的自我写照。

这两句合起来看,那就是写出了一个清淡平远而又生意盎然的自然景象,又写出了一个活静自得而又老当益壮的人物心情。每句前四字写景,后三字写意,边写边议,有景有意,而意又饱和在情中,使景、情、意融为一体。从而既写出深层的含义,而又保持鲜明、生动的形象,它成为“名句”,其妙处是可以说清的。

三、四句写水旁岸上;五、六句则写水中洲渚。梅尧臣《游隐静山》有“溅溅涧水浅,苒苒菖蒲稠。菖蒲花已晚,菖蒲茸尚柔。”《会胜院沃州亭》中又有“前溪夹洲后溪阔”。是东溪中有洲渚(即第二句所云“孤屿”。谢灵运有《江中孤屿》诗),而蒲茸为宣城山水间常有之植物。加上“浅浅”与“齐似剪”,形象尤为鲜明。“山净江空水见沙”,韩愈曾经这样写过。但韩写的是江是急流;梅尧臣在句中加上“平平”和“净于筛”,则表现溪水的清澈而又平静,更具有江南特征。这两句只写景,而春意之融和、游人之喜悦,自在言外。

结以“情虽不厌”,总括了中间四句,并回应了第二句的“发船迟”。“情虽不厌”,但事实上又不可能在这个野溪边住下;尽管如此,仍然直到“薄暮”才“归来”。这和王安石“爱此江边好,流连至日斜”(《小舫》),用意相同。至于归到城中之后,就免不了车马驰逐,没有东溪那种闲逸之趣了。两句中有四层转折,在多狄转折中,写出最深层的含义,此是韩、柳“古文”的长技,以梅尧臣为“开山祖师”的宋诗的“以文为诗”,主要就表现在这等地方。它的长处,在于“尽意”;但言之太尽,形象性不免有所减弱,此诗末两句即过于质木。

这首诗有新意,有名句,有“道前人所未道”之处,至于通篇结构严密,层次繁多,对诗歌语言的发展,很有作用。尤其是二、三两联,意新语工,都是前四字写景,后三字写意,边叙边议,有浓郁的情趣。

梅尧臣(1002—1060),字圣俞,宣州宣城(今属安徽)人。宣城古名宛陵,世称梅宛陵。少时应进士不第。历任州县官属。皇祐(1049—1054)初期赐进士出身,授国子监直讲,官至尚书都官员外郎。曾预修《唐书》。诗风古淡,对宋代诗风的转变影响很大,与欧阳修同为北宋前期诗文革新运动领袖。有《宛陵先生文集》,又曾注释《孙子》。