- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

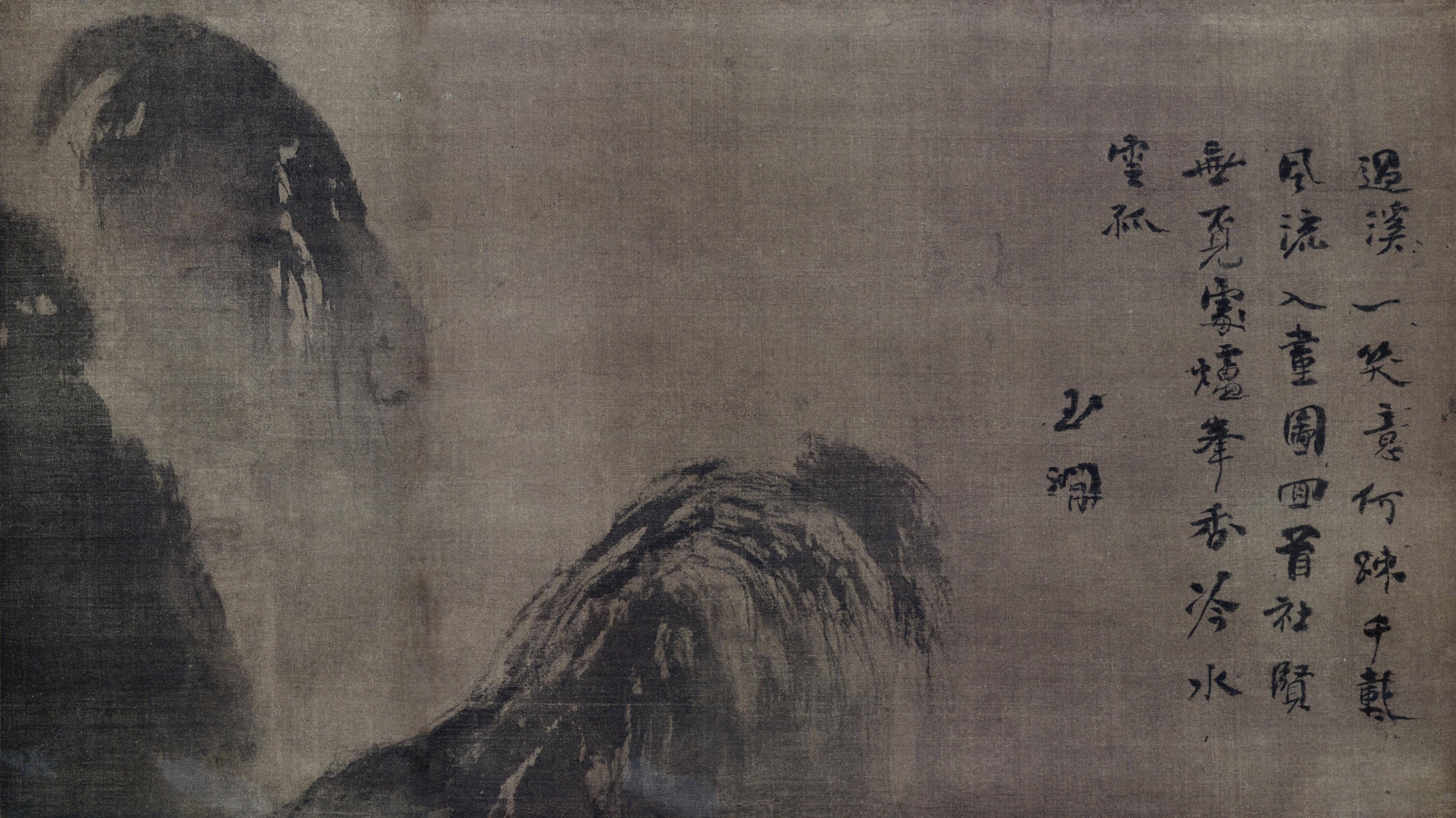

南宋玉涧的《庐山图》在佐久间将监真胜(1570--1642)收藏时,为了茶会中悬挂之便,于1653年被截为三幅,所见的是右段。现藏日本冈山县立美术馆。

该画是一幅绢本水墨画,画面布局只有二分之一在左下角绘三个层次的山峦,前、中、後三个山头墨色浓淡分明,在山间有飞瀑泻下。在右边留下一大半空白,玉涧并题“过溪一笑意何疏,千载风流入画图,回首社贤无觅处,炉峰香冷水云孤”。这一幅画的意境很明显的,是写东晋时代慧远在庐山办莲社,弘扬佛教净土法门。同时亦涵盖慧远法师立誓发宏愿,终年在山办道,以溪为界不下山,而有“虎溪三笑”的故事。诗中,玉涧使用了两个与庐山有关的典故,一是以陶渊明、慧远、陆修静为主角的“虎溪三笑”的传说;一是慧远、刘遗民、宗炳等十八人结“白莲社”,所谓莲社十八贤的故事。

南宋 玉涧《庐山图断简》私人收藏

南宋 玉涧《庐山图断简》私人收藏

玉涧的山水画尚有《庐山图》《洞庭秋月图》《远浦帆归图》等。

《庐山图》画三个山峦。最前一个山峦,用毛而破的笔,以中锋为主,随意挥洒,用墨是近于干燥的,后面相叠两个山头,用湿墨大笔挥写涂抹,水分较多,且见浓淡。玉涧的《庐山图》,乍看画面简单,细读又极为复杂,三座动势不的主峰,让人联想到苏轼的《题西林壁诗》:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”诗中画里,均富含哲理禅意。画面右方题云:“过溪一笑意何疏,千载风流入画图;回首社贤无觅处,炉峰香冷水云孤。”因此,此图所画虽然为山,其实已另有所指,达到了“见山不是山”的境界,形而上的感性思维已成为画面的主体,所描绘的客观物象已沦为寄情之载体。

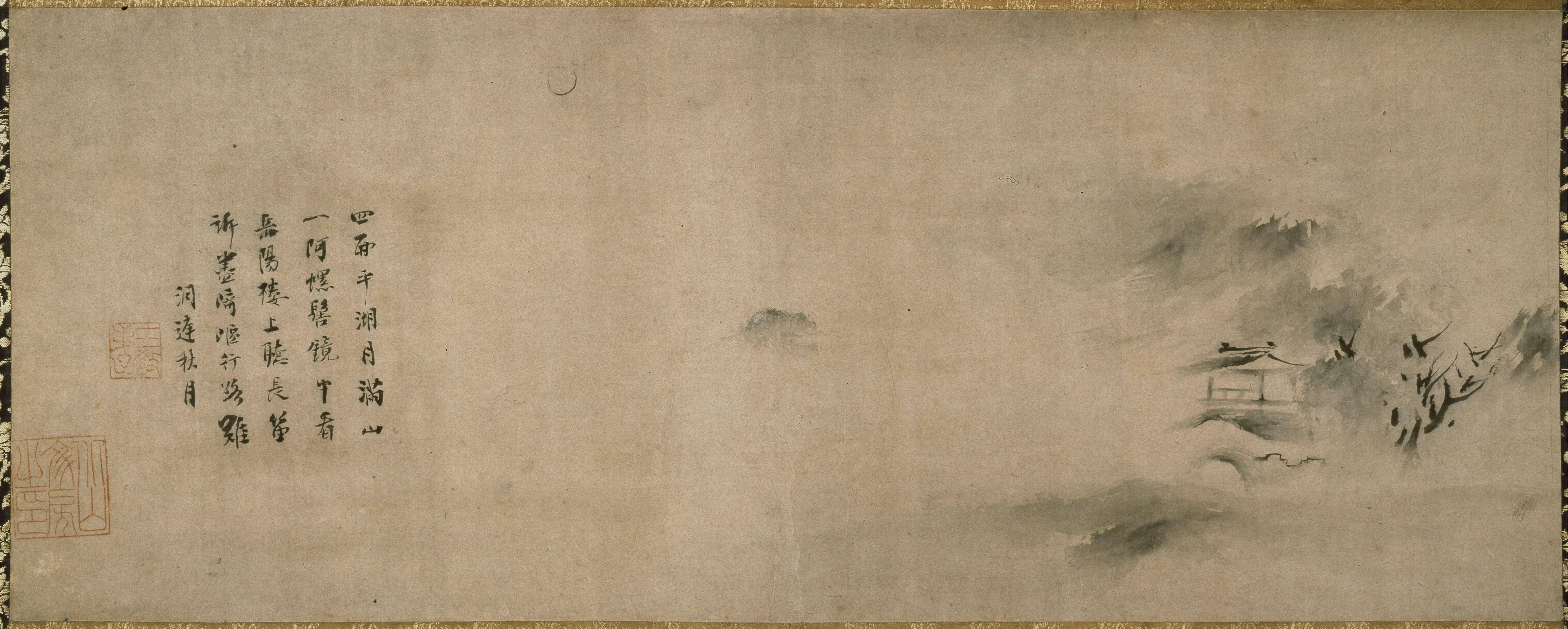

南宋 玉涧《洞庭秋月图》日本文化厅藏

南宋 玉涧《洞庭秋月图》日本文化厅藏

玉涧画的《洞庭秋月图》和《远浦帆归图》用笔又极简而草,用墨或浓而淡,意到便成。玉涧的山水画近于法常一路,但是不难看出,也明显受梁楷影响,应该是介于法常、梁楷之间,其皴法更近于梁楷。梁楷常与临安的僧人来往,给寺院留下不少作品。玉涧曾“为临安天竺寺书记”,当然会看到不少梁楷的作品,受影响也属正常。

南宋 玉涧《远浦归帆》日本德川美术馆藏

南宋 玉涧《远浦归帆》日本德川美术馆藏

玉涧的作品和梁楷、法常一样,因中日僧侣的交往,很早就流传而入日本,对日本绘画产生很大影响。明朝有一位僧人叫如拙,渡海赴日本九州,后至京都,住职于日本东福寺,成为日本水墨画初期的“伟大先锋”,如拙的画就是以法常、玉涧为师的。

其时,杭州还有一位画僧玉涧,《图绘宝鉴》记“莹玉涧,西湖净慈寺僧,师惠崇,画山水”。但是这两位玉涧的画风大不相同。

人物简介:

慧远(334年—416年),东晋高僧,道安法师座下高足。在庐山东林寺建立莲社,专修净土之法,被后世净土宗尊为初祖。三十余载迹不入俗,影不出山,被鸠摩罗什大师誉为“东方护法菩萨”。

经常有人问到这样的问题 :如何处理宗教生活与世俗政权的关系?耶稣说 :“上帝的归上帝,凯撒的归凯撒。”类

似的问题,在东晋时期,庐山东林寺的慧远法师也遇到过。

当时,有朝廷官员提出“僧人应礼拜帝王”。针对这一说法,作为南方的佛教领袖,慧远法师写下《沙门不敬王者论》表明立场。他说,出家为僧者“皆遁世以求其志,变俗以达其道……袈裟非朝宗之服,钵盂非廊庙之器,沙门尘外之人,不应致敬王者”。

主政者桓玄出于对慧远法师的尊重,下诏书确立僧人不礼敬帝王的条制。这一条制,历代沿袭,成为汉传佛教地区处理政教关系的一条规约。

慧远的回应,彰显了出家修行者的胸襟,维护了僧格的独立性。慧远不愧为“东方圣人”道安法师座下的高足。

南下:从襄阳到庐山

慧远法师(334年—416年),俗姓贾,雁门楼烦(今山西宁武)人,出生于世代书香之家,自幼资质聪颖,勤思敏学。13岁时,他随舅父游学许昌、洛阳等地,精通儒道之学。

21岁时,他前往太行山聆听道安法师讲《般若经》,倾心佛学,慨叹“儒道九流,皆糠秕耳”,舍俗出家,师从道安法师。道安法师鼓励慧远说 :“让佛法流布东土的重任,以后就靠你了!”师徒二人经常一起细研经义,探究玄旨。

慧远24岁那年,道安法师安排他上座说法。有一次,回答僧众的问题时,慧远横说竖说,问者依然不能理解。于是,他引用《庄子》上的故事,连类比附,令问者豁然开朗。

援引儒道之说解释佛经,容易让人把世间著述与佛经混为一谈。这本是道安法师一直反对的,但看到慧远善巧讲经令人贯通之后,道安法师特别开许他“不废俗书”。

这一时期,北方政权频频更迭,兵荒马乱,难以安心弘法,道安法师率众南下避祸。途经河南新野时,道安法师感慨道:“今遭凶年,不依国主,则法事难立 ;又教化之体,宜令广布。”

在湖北襄阳,僧众们安顿下来,慧远随道安法师深入般若之学。不知不觉,15年光阴过去。然而世事无常,平静的学修生活,再次被战乱打破。

东晋孝武帝太元三年(378年),前秦王苻坚为迎请道安法师到长安弘扬佛法,兵围襄阳。道安法师再次分遣僧众前往各地布教,远离战祸。

慧远率数十人继续向南走。他们辗转各地,本打算到广东罗浮山去,路过庐山时,见此地清净足以息心修行,慧远决定先在这里住下,俟观时局。

这一年,是东晋太元六年(381年),慧远47岁。据《高僧传》记载,自此,慧远以庐山东林寺为道场,修身弘道,著书立说,“三十余载,影不出山,迹不入俗”。送客也以山中的虎溪为界,走到桥头便止步。

由于慧远的德望,东林寺成为南方的佛教中心。从天竺来到中土的僧侣,无不心驰神往,“东向稽首,献心庐岳”。

弘法:从释疑到融合

东晋士族“好尚风流”,追求精神的自由,他们热衷于“清谈、喝酒、吃药”,所获得的只不过是暂时的满足,并未能真正地安妥身心。

眼前的现实,让慧远回味起道安法师在新野说的那段话。佛教要发展,不能单纯地依傍“国主”,只有做“教化之体,宜令广布”之事,才可让佛教深入人心。慧远决定,弘法之门向士大夫阶层敞开。

当时,画家戴逵针对“积善而殃集”“凶邪而致庆”的现象,对佛教的三世因果、善恶报应之说,提出了质疑。这一质疑,在当时乃至今世都颇有代表性。如果不能给出令人信服的答案,佛法难以在人们心中立稳脚跟。

慧远援引佛典,指出造业不同,得到的报应也会不同 ;报应有三种 :“现报”(今生作业,今生受报应)、“生报”(今生作业,下一世受报应)、“后报”(今生作业,经二生三生、百生千生而受报应)。由于人心对事物的感受有快有慢,报应的兑现也会有先有后。为善者遭遇灾祸,做恶者获得好运,是他们前世的业行在今生得以兑现,而今世业行所受的报应还没有兑现而已。

慧远之解答,不仅令戴逵折服,也从理论上解决了长期以来的质疑与争论,在当时乃至对后世都有很大的影响。据说,善于雕塑的戴逵为示感恩,专门敬造了一尊高达丈六的无量寿佛木像。

对佛教提出质疑的还有镇南将军何无忌。他依据道家《老子》、儒家《礼记》等经典的表述,认为“右”为“凶、贱”,而僧人以右袒表达“至顺、吉诚”,有悖于中国文化的习俗,于是写下《难袒服论》,对僧人偏袒右肩的着装方式进行批评。慧远以《沙门袒服论》予以回应。他说,佛家与道家、儒家从外表上看虽有差别,但三者教化人心、创造和谐的最终目的是一致的。僧人右袒着装,只是为了区别于世间人的着装,使僧人强化出家意识,以便安心修道。慧远的解答,维护了佛陀提出的僧侣袒服之制,中国僧人的着装礼制,也由此确定下来。

慧远立足于佛家的济世思想,融合儒家的政治理论、道家的出世学说,首开三教融通风气之先。不仅赢得了士大夫阶层的敬重,也有利于佛教的保护与弘扬。

隆安三年(399年),大将军桓玄行军经过庐山,要慧远出虎溪一见。慧远称疾不堪以行。桓玄虽傲气十足,也只得自己入山。一见到慧远,桓玄便开始问难。

桓玄问 :“不敢毁伤,何以剪削?”

——儒家《孝经》讲,人的“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”,僧人出家要剃除须发,这种“剪削”,难道不是“不孝”吗?

慧远答 :“立身行道。”

——“立身行道”是《孝经》的核心思想。慧远以此四字作答,言简意深,令桓玄十分佩服。

下山路上,桓玄对左右随从说 :“远公的确是高僧大德!”

桓玄掌握朝权时,看到有些僧侣附炎趋势,迎合时流,外言弘道,内图私利,竞相奔走于权贵之门,决定像沙中拣金一样淘汰不法的僧人,“沙门有能申述经诰,畅说义理,或禁行修整者,始可以宣寄大化。其有违于此者,悉当罢黜。”在执行这一政策时,桓玄对僚属说 :“唯庐山道德所居,不在搜简之例。”

佛典:从研修到翻译

在东晋时代,佛法虽渐至东土,但根基未稳,典籍缺乏。面对此情此景,慧远在研修佛典的同时,也将一部分精力放在取经、译经以及教理探讨上。

后秦弘始三年(401年),著名佛教翻译家鸠摩罗什入居长安。慧远不仅向他致书通好,请教经义,还派遣庐山僧人道生、慧观等前往长安,亲近鸠摩罗什,听讲问道。

慧远勤于著述。他曾著《法性论》,可惜此文已佚,《高僧传》中只记录下短短一句 :“至极以不变为性,得性以体极为宗。”相传,鸠摩罗什读过《法性论》后,极为推崇。

为规范僧团建设,慧远同样重视佛教的戒律之学。当时,高僧弗若多罗在长安翻译《十诵律》,译事未竟便不幸去世。慧远闻讯非常痛心。不久,以弘扬律藏闻名的昙摩留支来到长安,慧远派弟子昙邕前往亲近。在写给昙摩留支的信中,慧远请他将《十诵律》未译完的部分翻译出来。昙摩留支有感于慧远的至诚,补译出全本《十诵律》。这是汉传佛教史上第一部完整的比丘律藏。

觉贤尊者,又称佛陀跋陀罗,以精通禅修驰名。东晋义熙四年(408年),他来到长安,经常一入定十余天。有僧人以尊者显示神通、违背戒律为名,将他逐出长安。

觉贤尊者率弟子南下庐山。慧远对觉贤尊者热情照顾。东林寺至今尚存的译经台,就是尊者当年译经之地。在庐山,觉贤尊者不仅译出《修行方便禅经》等多部佛典,还指导僧众进行禅修。

据《庐山志》记载,慧远曾派弟子远赴印度求法,但这一记录一直缺少物证。2007年1月,东林寺发掘出一批珍贵的历史文物。其中一件八方礅上的刻文,记录了慧远弟子法领、法净西行取经的始末 :他们历时14年到达古印度,请回经书200余卷 ;其中100余卷留在长安,由鸠摩罗什翻译;另外100余卷带回东林寺,由佛陀跋陀罗翻译。

净土:从东方到西方

“采菊东篱下,悠然见南山”。这句流传千古的名句,出自田园诗人陶渊明,而诗中的“南山”正是慧远修行弘法的庐山。

陶渊明与玄学家刘遗民、周续之号称“浔阳三隐”。近水楼台先得月。因邻近庐山,他们与慧远交往甚密。

从汉到晋,政治失轨,无论王族贵绅还是庶民百姓,均朝不保夕。加之天灾旱蝗频仍,饥疫横行,苦难的境遇激发着人们对幸福之地的向往。面对如此社会情状,慧远依据《无量寿经》与《般舟三昧经》等佛典,提出了以念“阿弥陀佛”求生西方净土的修行法门。

东晋安帝元兴元年(402年),刘遗民、宗炳(画家、美术史论《画山水序》作者)等123位名士来到东林寺。他们在阿弥陀佛像前,建斋发誓结社,“齐心潜修净土法门,以期共生西方极乐世界”,并约定“因众人根器不同,福德有别,先得往生极乐净土者,需帮助提携后进者,以达到同生无量寿佛极乐国土之目的”。

因慧远曾率众在东林寺前凿池种植白莲,这一结社在佛教史上称为“莲社”,随之形成的净土宗也被称为“莲宗”,慧远则被尊为净土宗初祖。

因佛教徒不能饮酒,嗜酒的陶渊明一直徘徊在莲社之外。慧远破例允许他可以不持酒戒,陶渊明欣然上山一同念佛。后来,因对“业识、生死轮回”等观点见解不一,陶渊明又下山而去。

东晋义熙十二年(416年)八月,83岁的慧远病重,到第六日,他已无法进食。徒众请他饮豉酒,他以守戒为由拒绝 ;请他饮米汁,他再次拒绝;又请他喝蜜水,他让人查阅律经看看是乎合律。然而,查阅者还没把律经翻完,他便安详而逝了。

在之前的遗嘱中,他说要将遗体暴露在松林中,供养虫兽。徒众们不忍心这样做,还是按佛门规矩将他安葬山间。

从此,这位“影不出山”的高僧,永远地与庐山融为一体。此时,他提倡的“净土法门”,已经深入民众,在南方广泛传播开来。