- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

日落时的闭关禅堂

Retreat Meditation Hall at sunset

灵岩禅修中心(Spirit Rock Meditation Center),俗称“灵岩”,是位于加州伍德克雷的一家禅修中心。它专注于佛陀在内观禅修(Vipassana,又称“洞见禅修”)传统中提出的教诲。该中心成立于1985年,当时名为“西部内观禅修中心”(Insight Meditation West), 每年约有4万人次前来参观。《旧金山纪事报》称其为“湾区最著名的佛教禅修中心之一”

历史

1975年,一群在亚洲受训的西方禅修导师在马萨诸塞州巴里创立了内观禅修协会(IMS),其中包括杰克·康菲尔德(Jack Kornfield)、约瑟夫·戈德斯坦(Joseph Goldstein)、詹姆斯·巴拉兹(James Baraz)和莎伦·萨尔茨伯格(Sharon Salzberg)。 在IMS工作十年后,康菲尔德于1986年携家人搬到北加州,并开始在圣安塞尔莫的一处私人住宅中举办周一晚间的禅修课程。最终,课程扩展到诊所,再扩展到当地教堂。1985年,一群旧金山湾区的禅修学生和老师注册成立了“西部内观禅修”(Insight Meditation West),旨在购置土地,建立西海岸的内观禅修中心。成员包括康菲尔德、詹姆斯·巴拉兹、西尔维娅·布尔斯坦和安娜·道格拉斯。 发起人和首任董事会主席是劳埃德·伯顿,他后来创立了丹佛内观禅修社区。

1988年,一笔匿名捐款从大自然保护协会手中购买了位于旧金山以北一小时车程的圣杰罗尼莫山谷的412英亩未开发土地,用于建立一个永久性的禅修中心,并正式命名为“灵岩禅修中心”。 1990年,临时建筑拖车被搭建起来,用于容纳社区禅修大厅、行政办公室和管理员住宅。永久性替代设施的建设于2014年开始。2016年,新的社区禅修中心、员工村和行政大楼竣工。

住宿式闭关中心于1998年7月开放。 中心的大部分土地受开放空间地役权保护,并处于保护状态

教学

灵岩禅修中心的教学侧重于上座部佛教的内观禅修,强调正念和慈爱。修行注重训练和静心,培养慈爱和悲心,学习巴利文经典中的佛陀教诲,并将正念和佛法融入日常生活。闭关活动以泰国森林禅修传统和缅甸内观运动中为在家众举办的闭关活动为蓝本,包括坐禅、行禅、与导师会面以及修行者的静默观察。

除了内观禅修教学外,灵岩禅修中心还常年邀请来自禅宗、藏传佛教和不二法门的老师担任客座教师。客座教师包括第十四世达赖喇嘛、一行禅师、帕拉·玛哈·戈萨南达、阿那伽利迦·穆宁德拉、卡卢仁波切、拉姆·达斯、佩玛·丘卓、措尼仁波切、休斯顿·史密斯、阿迪亚香提、塔拉·布拉赫、爱丽丝·沃克、佐克苏·诺曼·菲舍尔等。

灵岩禅修中心的部分课程、全天活动和静修活动,被组织为面向一系列边缘群体的亲和力项目。这些项目以自我认同的有色人种 (BIPOC)、女性、LGBTQIA+ 群体、家庭、年轻人和老年人为中心。课程设置也探讨了如何将佛教教义应用于现代问题,例如成瘾和创伤。灵岩中心提供奖学金,为那些无力承担学费和静修费用的人士提供课程和静修机会。

组织

该中心的运营资金来源于课程和静修费用以及捐款,这体现了佛教的布施传统。灵岩中心的日常运营由带薪员工负责,志愿者则提供支持。参加住宿静修的教师由学生的布施资助,这与佛教传统的做法相同。 但在非住宿静修、全天静修、活动和课程中,教师的资助则来自参加者向灵岩中心支付的费用。

灵岩中心的教学项目由指导教师委员会制定。灵岩中心的核心决策机构是一个由教师和社区成员组成的志愿者董事会。董事会的工作由多个委员会提供支持。

多位灵岩禅修中心的老师也在其他禅修中心提供教学或担任董事会成员,包括加州奥克兰的东湾禅修中心、加州莫德斯托的莫德斯托杏花僧伽、马萨诸塞州巴里的内观禅修协会、加州雷德伍德城的内观禅修中心、加州内华达城的山溪禅修中心等。

延伸阅读

Gil Fronsdal,《美国的内观禅修:生命、自由与对幸福的追求》,摘自Charles S. Prebish和Kenneth K. Tanaka合著,《美国佛教的面孔》,第九章,版权所有1998,加州大学董事会。

Walt Opie,《耕耘佛法花园25年:杰克·康菲尔德访谈录》,《灵岩禅修新闻与活动安排》,2013年1月-4月,第3-5页。

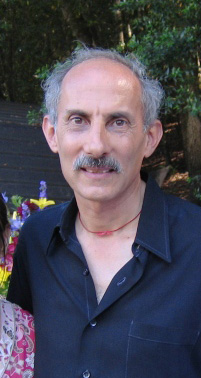

杰克·康菲尔德,2005

头衔:内观禅修老师

个人生活

生于1945年(79-80岁)

美国

配偶:莉安娜·康菲尔德(第一任妻子,离婚),特鲁迪·古德曼(现任妻子)

宗教信仰 :上座部佛教

网站:jackkornfield.com

杰克·康菲尔德(Jack Kornfield,生于1945年)是一位美国作家,也是美国上座部佛教内观运动的导师。他曾在泰国、缅甸和印度接受佛教僧侣训练,最初师从泰国森林大师阿姜查(Ajahn Chah)和缅甸马哈希尊者(Mahasi Sayadaw)。自1974年以来,他一直在世界各地教授正念冥想。1975年,他与莎朗·萨尔茨伯格(Sharon Salzberg)和约瑟夫·戈德斯坦(Joseph Goldstein)在马萨诸塞州巴里共同创立了内观禅修协会(Insight Meditation Society),于1987年在加利福尼亚州伍德艾克(Woodacre)创立了灵岩禅修中心(Spirit Rock Meditation Center)。康菲尔德是一位和平缔造者和活动家,组织过教师培训,并领导过包括达赖喇嘛在内的国际佛教教师聚会。

康菲尔德是犹太裔,有三个兄弟。他是一对异卵双胞胎。他的父亲是一位科学家,这使他对治疗、医学和科学产生了浓厚的兴趣。

他跟随达特茅斯学院陈永捷博士学习亚洲哲学课程。康菲尔德最终主修亚洲研究。

1967年从达特茅斯学院毕业后,康菲尔德加入了和平队,并被派往泰国,在湄公河流域的热带医疗队工作。在那里,他结识了森林大师阿姜查,并在其门下出家,后来跟随缅甸马哈希尊者和蒂帕嬷修行。康菲尔德于1972年返回美国,并于1974年夏天参加了那洛巴大学的成立大会。在此期间,他与莎朗·萨尔茨伯格和约瑟夫·戈德斯坦在马萨诸塞州巴里共同创立了内观禅修协会。1987年,他在加利福尼亚州伍德克雷共同创立了灵岩禅修中心。

科恩菲尔德在美国培养了众多内观老师,并与达赖喇嘛以及世界各地的佛教老师一起举办并领导了各种聚会。他获得了塞布鲁克研究所的临床心理学博士学位。科恩菲尔德撰写了大量关于东西方心理学之间桥梁的著作。

他的女儿卡罗琳毕业于伯克利法学院,并从事庇护法相关工作。他的前妻莉安娜是一位艺术家和治疗师。 他的妻子特鲁迪·古德曼也是一位著名的冥想老师,也是InsightLA的创始人。InsightLA将内观培训与非宗派的正念和慈悲练习相结合,包括基于正念的减压疗法(MBSR)和正念自我慈悲疗法(MSC)。

1967年从达特茅斯学院毕业后,康菲尔德加入了和平队,并被派往泰国,在湄公河流域的热带医疗队工作。在那里,他结识了森林大师阿姜查,并在其门下出家,后来跟随缅甸马哈希尊者和蒂帕嬷修行。康菲尔德于1972年返回美国,并于1974年夏天参加了那洛巴大学的成立大会。在此期间,他与莎朗·萨尔茨伯格和约瑟夫·戈德斯坦在马萨诸塞州巴里共同创立了内观禅修协会。1987年,他在加利福尼亚州伍德克雷共同创立了灵岩禅修中心。

科恩菲尔德在美国培养了众多内观老师,并与达赖喇嘛以及世界各地的佛教老师一起举办并领导了各种聚会。他获得了塞布鲁克研究所的临床心理学博士学位。科恩菲尔德撰写了大量关于东西方心理学之间桥梁的著作。

他的女儿卡罗琳毕业于伯克利法学院,并从事庇护法相关工作。他的前妻莉安娜是一位艺术家和治疗师。 他的妻子特鲁迪·古德曼也是一位著名的冥想老师,也是InsightLA的创始人。InsightLA将内观培训与非宗派的正念和慈悲练习相结合,包括基于正念的减压疗法(MBSR)和正念自我慈悲疗法(MSC)。

教学

科恩菲尔德于1988年创立灵岩禅修中心

科恩菲尔德致力于让西方人接触佛教。他致力于将慈爱和自我关怀与正念修行相结合,并融合东西方心理学的智慧。

杰克·康菲尔德在其著作《狂喜之后,洗衣店》中,探讨了在日常生活的循环中如何真诚地培养智慧之心;例如,“在我认识的所有西方大师和老师中,理想主义的完美并不明显。伟大的智慧、深厚的慈悲和对自由的真正领悟,与恐惧、困惑、神经质和挣扎交替出现。大多数老师都会欣然承认这一点。”

乔·弗兰克在其广播系列节目《另一面》中播放了康菲尔德的讲座。

科恩菲尔德于1988年创立灵岩禅修中心

科恩菲尔德致力于让西方人接触佛教。他致力于将慈爱和自我关怀与正念修行相结合,并融合东西方心理学的智慧。

杰克·康菲尔德在其著作《狂喜之后,洗衣店》中,探讨了在日常生活的循环中如何真诚地培养智慧之心;例如,“在我认识的所有西方大师和老师中,理想主义的完美并不明显。伟大的智慧、深厚的慈悲和对自由的真正领悟,与恐惧、困惑、神经质和挣扎交替出现。大多数老师都会欣然承认这一点。”

乔·弗兰克在其广播系列节目《另一面》中播放了康菲尔德的讲座。

出版书籍

他的著作包括:

Kornfield, Jack (1996) [1977]。《活佛法:十二上座部大师的教诲和冥想指导》。Shambhala Publications, Inc. ISBN 978-1-59030-832-5。

Kornfield, Jack;Breiter, Paul (1985年9月1日)。《宁静的森林池塘:阿姜查的内观禅修》。Quest Books出版社。ISBN 978-0-8356-0597-7。

Feldman, Christina;Kornfield, Jack (1991)。《灵性故事,心灵故事:来自世界各地的灵性之路寓言》。HarperSanFrancisco出版社。ISBN 978-0-06-250321-3。

Kornfield, Jack;Fronsdal, Gil (1996) [1993]。 《佛陀的教诲》:杰克·康菲尔德与吉尔·弗朗斯达尔合编。香巴拉出版社。ISBN 1-57062-124-1。

康菲尔德,杰克(1993年6月)。《心路历程:穿越灵性生活危险与希望的指南》。矮脚鸡出版社。ISBN 978-0-553-37211-3。

戈德斯坦,约瑟夫;康菲尔德,杰克(1995年8月29日)。《内观禅修之路》。香巴拉出版社。ISBN 978-1-57062-069-0。

康菲尔德,杰克(2001年10月2日)。《狂喜之后,洗衣:心灵如何在灵性道路上变得睿智》。兰登书屋出版集团。ISBN 978-0-553-37829-0。

戈德斯坦,约瑟夫; Kornfield, Jack (2001年3月6日)。《探寻智慧之心:内观禅修之道》。Shambhala出版社。ISBN 978-1-57062-805-4。

Kornfield, Jack (2008) [2004]。《初学者冥想》。Sounds True出版社。ISBN 978-1-59179-942-9。

Kornfield, Jack (2007) [1977]。《在世佛教大师/现代佛教大师》。佛教出版协会。ISBN 978-955-24-0042-1。

Kornfield, Jack (2008年5月1日)。《智慧之心:佛教心理学普遍教义指南》。Bantam Dell出版社。ISBN 978-0-553-80347-1。

Kornfield, Jack (2010)。佛陀仍在教诲:当代佛教智慧。香巴拉出版社。ISBN 978-1-59030-922-3。

Kornfield, Jack(2011)。《将佛法带回家:在你所在之处觉醒》。香巴拉出版社。ISBN 978-1-59030-913-1。

Kornfield, Jack(2011)。《黑暗中的一盏灯:照亮困境中的道路》。《听起来很真实》。ISBN 978-1-60407-642-4。

Kornfield, Jack(2017)。《没有比现在更好的时机:在你所在之处寻找自由、爱和喜悦》。[Atria Books, Inc. ISBN 978-1-4516-9369-0]

他的著作包括:

Kornfield, Jack (1996) [1977]。《活佛法:十二上座部大师的教诲和冥想指导》。Shambhala Publications, Inc. ISBN 978-1-59030-832-5。

Kornfield, Jack;Breiter, Paul (1985年9月1日)。《宁静的森林池塘:阿姜查的内观禅修》。Quest Books出版社。ISBN 978-0-8356-0597-7。

Feldman, Christina;Kornfield, Jack (1991)。《灵性故事,心灵故事:来自世界各地的灵性之路寓言》。HarperSanFrancisco出版社。ISBN 978-0-06-250321-3。

Kornfield, Jack;Fronsdal, Gil (1996) [1993]。 《佛陀的教诲》:杰克·康菲尔德与吉尔·弗朗斯达尔合编。香巴拉出版社。ISBN 1-57062-124-1。

康菲尔德,杰克(1993年6月)。《心路历程:穿越灵性生活危险与希望的指南》。矮脚鸡出版社。ISBN 978-0-553-37211-3。

戈德斯坦,约瑟夫;康菲尔德,杰克(1995年8月29日)。《内观禅修之路》。香巴拉出版社。ISBN 978-1-57062-069-0。

康菲尔德,杰克(2001年10月2日)。《狂喜之后,洗衣:心灵如何在灵性道路上变得睿智》。兰登书屋出版集团。ISBN 978-0-553-37829-0。

戈德斯坦,约瑟夫; Kornfield, Jack (2001年3月6日)。《探寻智慧之心:内观禅修之道》。Shambhala出版社。ISBN 978-1-57062-805-4。

Kornfield, Jack (2008) [2004]。《初学者冥想》。Sounds True出版社。ISBN 978-1-59179-942-9。

Kornfield, Jack (2007) [1977]。《在世佛教大师/现代佛教大师》。佛教出版协会。ISBN 978-955-24-0042-1。

Kornfield, Jack (2008年5月1日)。《智慧之心:佛教心理学普遍教义指南》。Bantam Dell出版社。ISBN 978-0-553-80347-1。

Kornfield, Jack (2010)。佛陀仍在教诲:当代佛教智慧。香巴拉出版社。ISBN 978-1-59030-922-3。

Kornfield, Jack(2011)。《将佛法带回家:在你所在之处觉醒》。香巴拉出版社。ISBN 978-1-59030-913-1。

Kornfield, Jack(2011)。《黑暗中的一盏灯:照亮困境中的道路》。《听起来很真实》。ISBN 978-1-60407-642-4。

Kornfield, Jack(2017)。《没有比现在更好的时机:在你所在之处寻找自由、爱和喜悦》。[Atria Books, Inc. ISBN 978-1-4516-9369-0]

陈荣捷(1901年8月18日-1994年8月12日)是一位中国学者和教授,以其对中国哲学的研究和对中国哲学典籍的翻译而闻名。陈荣捷于1901年出生于中国,1924年赴美,并于1929年获得哈佛大学博士学位。其学术生涯的大部分时间都在达特茅斯学院和查塔姆大学任教。他1963年出版的《中国哲学资料全书》在英语世界影响深远,并经常被用作引用中国哲学经典的资料来源。

陈荣捷于1901年8月18日出生于中国广东省南部城市开平。 1916年,他就读于广州附近的广东基督教学院(后来的岭南大学)。从岭南大学毕业后,他于1924年开始在哈佛大学攻读研究生学位。在那里,他师从欧文·白璧德、威廉·恩内斯特·霍金和阿尔弗雷德·诺斯·怀特黑德,并得到著名梵学家、《瑜伽经》翻译家詹姆斯·霍顿·伍兹的指导。1929年,陈氏获得哲学与中国文化博士学位。

1929年回国后,陈氏受聘于岭南大学(该校于1927年改组为岭南大学),并于1929年至1936年担任该校院长。1935年,夏威夷大学马诺阿分校为他提供访问职位。 1937年,他移居檀香山,并在那里任教至1942年。之后,他于1942年至1966年在达特茅斯学院任教。他曾任达特茅斯学院中国哲学与文化名誉教授,并于1966年至1982年在宾夕法尼亚州匹兹堡的查塔姆大学担任安娜·R·D·吉莱斯皮哲学教授。

陈荣捷于1901年8月18日出生于中国广东省南部城市开平。 1916年,他就读于广州附近的广东基督教学院(后来的岭南大学)。从岭南大学毕业后,他于1924年开始在哈佛大学攻读研究生学位。在那里,他师从欧文·白璧德、威廉·恩内斯特·霍金和阿尔弗雷德·诺斯·怀特黑德,并得到著名梵学家、《瑜伽经》翻译家詹姆斯·霍顿·伍兹的指导。1929年,陈氏获得哲学与中国文化博士学位。

1929年回国后,陈氏受聘于岭南大学(该校于1927年改组为岭南大学),并于1929年至1936年担任该校院长。1935年,夏威夷大学马诺阿分校为他提供访问职位。 1937年,他移居檀香山,并在那里任教至1942年。之后,他于1942年至1966年在达特茅斯学院任教。他曾任达特茅斯学院中国哲学与文化名誉教授,并于1966年至1982年在宾夕法尼亚州匹兹堡的查塔姆大学担任安娜·R·D·吉莱斯皮哲学教授。

陈荣捷教授出现在在这部1947年达特茅斯学院(1769年建校)影片中(从11分34秒左右开始)

退休后,陈氏在查塔姆大学和哥伦比亚大学兼职任教。

陈永捷于1994年8月12日在匹兹堡逝世。

【纽约时报】讣告……陈永捷,享年92岁

世界著名的中国哲学和宗教学者陈永捷于8月12日在匹兹堡逝世,享年92岁。

陈永捷曾在哥伦比亚大学、达特茅斯学院、夏威夷大学和查塔姆学院等多所美国高校任教。1992年,他因在近百年来杰出的教学和学术成就而荣获亚洲研究协会颁发的杰出服务奖。该协会在嘉奖状中称陈永捷“比世界上任何其他人都更能将中国学术传统在西方传播开来”。

陈永捷著有《中国哲学资料集》,该书是亚洲研究领域最具影响力的著作之一,他还撰写了数百本关于中国哲学和宗教的中英文著作和文章。陈永捷的著作涵盖了中国哲学的整个历史,涵盖传统与现代。他被同行们誉为20世纪中国哲学著作英译的领军人物。无论是在西方还是在中国,他都被公认为儒家和新儒家思想的杰出权威,尤其对20世纪中国哲学家朱海(Chu Hai原文如此)的研究尤为深入。

陈永捷1901年出生于中国农村的一个农民家庭,是首批寻求现代西方教育的中国学生之一,毕业于广州附近的基督教学院岭南大学。1929年,他获得哈佛大学博士学位。同年,他回国担任岭南大学的学术院长,之后返回美国,开始了长达60多年的教学生涯。陈氏曾获多项学术荣誉,并曾任中央研究院院士。其妻子惠卿结婚65年,于1993年去世。他身后留下一个女儿,珍·托马斯,现居加州伯克利;两个儿子,罗毅,现居纽约;戈登,现居阿拉巴马州莫比尔;以及五个孙辈。

哥伦比亚大学校史档案——1994年9月9日——第20卷,第1期

世界著名的中国哲学和宗教学者陈永捷于8月12日在匹兹堡逝世,享年92岁。

陈永捷曾在哥伦比亚大学、达特茅斯学院、夏威夷大学和查塔姆学院等多所美国高校任教。1992年,他因在近百年来杰出的教学和学术成就而荣获亚洲研究协会颁发的杰出服务奖。该协会在嘉奖状中称陈永捷“比世界上任何其他人都更能将中国学术传统在西方传播开来”。

陈永捷著有《中国哲学资料集》,该书是亚洲研究领域最具影响力的著作之一,他还撰写了数百本关于中国哲学和宗教的中英文著作和文章。陈永捷的著作涵盖了中国哲学的整个历史,涵盖传统与现代。他被同行们誉为20世纪中国哲学著作英译的领军人物。无论是在西方还是在中国,他都被公认为儒家和新儒家思想的杰出权威,尤其对20世纪中国哲学家朱海(Chu Hai原文如此)的研究尤为深入。

陈永捷1901年出生于中国农村的一个农民家庭,是首批寻求现代西方教育的中国学生之一,毕业于广州附近的基督教学院岭南大学。1929年,他获得哈佛大学博士学位。同年,他回国担任岭南大学的学术院长,之后返回美国,开始了长达60多年的教学生涯。陈氏曾获多项学术荣誉,并曾任中央研究院院士。其妻子惠卿结婚65年,于1993年去世。他身后留下一个女儿,珍·托马斯,现居加州伯克利;两个儿子,罗毅,现居纽约;戈登,现居阿拉巴马州莫比尔;以及五个孙辈。

哥伦比亚大学校史档案——1994年9月9日——第20卷,第1期

岭南基金会于2000年设立陈永捷奖学金项目,以纪念他,每年向岭南大学(香港)和中山大学(广州)的学生颁发奖学金。

个人生活

他与Wai Hing(卒于1993年)结婚,身后留下了一个女儿,Jan Thomas Chan,现居加利福尼亚州伯克利;两个儿子,Lo-Yi Chan,现居纽约;Gordon Chan,现居阿拉巴马州莫比尔;以及五个孙辈。

选集

《中国哲学资料集》(普林斯顿大学出版社,1963年)。 ISBN 0-691-01964-9

(与Wm. Theodore de Bary和Burton Watson合著)《中国传统的源流》(哥伦比亚大学出版社,1960年)

《中国哲学概要及参考书目》(耶鲁大学远东出版社,1969年)

《近事思辨:朱熹、吕祖潜编的新儒家文集》(哥伦比亚大学出版社,1967年)

《王阳明的实用生活指南及其他新儒家著作》(哥伦比亚大学出版社,1963年)

《现代中国的宗教思潮》(哥伦比亚大学出版社,1953年)

《中国哲学,1949-1963》

《老子之道》(Bobbs-Merrill出版社,1963年)

(与Ariane Rump合著)王丕《老子评析》(哥伦比亚大学出版社,1963年) (夏威夷,1979年)

《智慧之路:中国哲学与宗教》,《半个世界:中国与日本的历史与文化》(泰晤士与哈德逊出版社,伦敦,1973年)中的一章,由阿诺德·J·汤因比编辑。

(与查尔斯·摩尔合编)《佛教哲学精要》,高楠顺次郎著(格林伍德出版社,康涅狄格州韦斯特波特,1976年)

《朱熹新论》(1989年)

荣誉

亚洲研究协会(AAS),1992年亚洲研究杰出贡献奖

参考文献

陈永捷1981年6月至1983年6月口述回忆录的中文翻译版,由艾琳·布鲁姆整理和转录。

盖尔德,劳伦斯·范(1994年8月16日)。 “陈永捷,92岁,亚洲哲学教授兼学者”。《纽约时报》。ISSN 0362-4331。检索日期:2019年4月19日。

亚洲研究协会(AAS),1992年亚洲研究杰出贡献奖;检索日期:2011年5月31日

外部链接

他与Wai Hing(卒于1993年)结婚,身后留下了一个女儿,Jan Thomas Chan,现居加利福尼亚州伯克利;两个儿子,Lo-Yi Chan,现居纽约;Gordon Chan,现居阿拉巴马州莫比尔;以及五个孙辈。

选集

《中国哲学资料集》(普林斯顿大学出版社,1963年)。 ISBN 0-691-01964-9

(与Wm. Theodore de Bary和Burton Watson合著)《中国传统的源流》(哥伦比亚大学出版社,1960年)

《中国哲学概要及参考书目》(耶鲁大学远东出版社,1969年)

《近事思辨:朱熹、吕祖潜编的新儒家文集》(哥伦比亚大学出版社,1967年)

《王阳明的实用生活指南及其他新儒家著作》(哥伦比亚大学出版社,1963年)

《现代中国的宗教思潮》(哥伦比亚大学出版社,1953年)

《中国哲学,1949-1963》

《老子之道》(Bobbs-Merrill出版社,1963年)

(与Ariane Rump合著)王丕《老子评析》(哥伦比亚大学出版社,1963年) (夏威夷,1979年)

《智慧之路:中国哲学与宗教》,《半个世界:中国与日本的历史与文化》(泰晤士与哈德逊出版社,伦敦,1973年)中的一章,由阿诺德·J·汤因比编辑。

(与查尔斯·摩尔合编)《佛教哲学精要》,高楠顺次郎著(格林伍德出版社,康涅狄格州韦斯特波特,1976年)

《朱熹新论》(1989年)

荣誉

亚洲研究协会(AAS),1992年亚洲研究杰出贡献奖

参考文献

陈永捷1981年6月至1983年6月口述回忆录的中文翻译版,由艾琳·布鲁姆整理和转录。

盖尔德,劳伦斯·范(1994年8月16日)。 “陈永捷,92岁,亚洲哲学教授兼学者”。《纽约时报》。ISSN 0362-4331。检索日期:2019年4月19日。

亚洲研究协会(AAS),1992年亚洲研究杰出贡献奖;检索日期:2011年5月31日

外部链接

哥伦比亚大学档案中的讣告

艾琳·布鲁姆 (Irene Bloom) 的《缅怀陈永捷》

陈永捷于1981年6月至1983年6月记录的口述回忆录的中文翻译版,由艾琳·布鲁姆整理和转录

达特茅斯学院院长詹姆斯·赖特于2002年10月10日在北京师范大学就陈永捷的贡献发表的评论

在YouTube上关于“达特茅斯学院,1947年秋季”的影片中短暂露面(时间:11:35)

艾琳·布鲁姆 (Irene Bloom) 的《缅怀陈永捷》

陈永捷于1981年6月至1983年6月记录的口述回忆录的中文翻译版,由艾琳·布鲁姆整理和转录

达特茅斯学院院长詹姆斯·赖特于2002年10月10日在北京师范大学就陈永捷的贡献发表的评论

在YouTube上关于“达特茅斯学院,1947年秋季”的影片中短暂露面(时间:11:35)

缅怀陈永捷

作者:艾琳·布鲁姆(犹太裔)

《东西方哲学》

第45卷,第4期(1995年10月)

第466页

版权所有 1995 夏威夷大学出版社

美国夏威夷

对于所有有幸与陈永捷共事的人来说,尤其是对于我们这些自认为是其亲传弟子的人来说,陈永捷不仅是一位卓越的学者、教师、导师和朋友,更是中国哲学传统的活生生的典范。他是中国哲学事业的参与者和贡献者,毫无疑问,多年来他对中国哲学传统的积极参与,也深化了他在其他诸多角色中的影响力。在二十世纪中国哲学领域的领军人物中——包括唐君毅、牟宗三、冯友兰和钱穆——陈永捷是第一个来到西方的人。他在这里完成了他的个人生活和学术生涯,用英文和中文教学和出版著作。他曾经是——并且至今仍在我们所有人心中——连接两代人的纽带,连接着我们与本世纪初和中国晚清时期的联系。他曾经是——并且至今仍在我们所有人心中——连接不同文化的纽带,连接着我们与中国传统精华的联系,这种联系体现在他非凡的一生中,他主要生活在西方,但始终与亚洲保持着积极的联系,并追寻他的根源。

陈永捷还扮演着连接不同文化的纽带:连接中国过去文化和未来文化的纽带。在中国本土,儒家传统长期遭受冲击的时期,陈永捷在将其传入西方的过程中发挥了至关重要的作用。他以各种方式促进儒家传统在中国的生生不息和发展,直至近年来中国哲学基础的解冻,他才得以再次在儒家的发源地发挥促进其复兴的作用。通过书信、访问、会议以及对年轻学者的积极鼓励,陈教授继续致力于儒家思想的传承和再传播。那些深谙新儒家传统的人对“道”一词并不陌生,它指的是“道”的传承——从一位儒家大师到另一位大师的传承,有时这种传承甚至跨越了漫长的时代。在陈永捷的一生中,我们看到了当代跨文化“道”传承中最杰出的典范之一。陈永捷教授在推动“道”向西方传播方面做出的贡献,在世上任何一位学者中都数一数二。晚年,他致力于将道重新传播回中国,这一成就使他成为其导师——十二世纪伟大的新儒家朱熹——当之无愧的继承者。他是一位创造者,也是一位传播者。

1981年6月至1983年6月期间,我和陈教授共同进行了一个口述历史项目,最终完成了一部口述自传,书中陈教授讲述了他的人生历程,从20世纪初在中国的童年,到在岭南大学和后来在哈佛大学的求学,再到在夏威夷大学、达特茅斯学院、查塔姆学院和哥伦比亚大学的教学生涯,直至20世纪80年代初。这本自传的抄本现已成为哥伦比亚大学口述历史项目档案的一部分。这一切都引人入胜,但我尤其被陈教授关于他童年经历的描述所感动,他童年的回忆发生在二十世纪初中国南方农村开平。

在他自传中一个令人难忘的故事里,他讲述了童年时期成为“灵童”的一段经历。这是一个感人的故事,我尤其珍视它,因为它似乎预示了他未来的人生,并解释了一些关于他的事情。陈永捷的父亲工作异常勤奋——比我们大多数人想象的还要勤奋。他早年舂米,后来做过木匠——在香港、西贡和曼谷都工作过。之后,他来到美国,在俄亥俄州做了多年的洗衣工。所有这一切都是为了挣足够的钱来养家糊口,并供他最早熟的孩子——陈永捷——接受教育。这位父亲本人是四兄弟中的老二,其中一位——陈永捷的三叔——幼年夭折。正如陈教授在自传中所说:

按照中国的习俗……这死去的男孩到了……十五六岁,就应该在灵里结婚。所以到了那个时候,我母亲非常虔诚,而我父亲那时在拉文纳赚的钱也足够寄回家了。我母亲四处寻找一个和我去世的叔叔同时去世的两三岁女孩。找到了女孩后,两个灵体举行了某种仪式结婚,所以我叔叔的灵体终于结婚了。但一旦这对夫妇在灵体上结婚,他们就应该有个孩子。碰巧我出生了——我出生于1901年——而那场灵体婚礼发生在1902年或1903年……所以我被收养为他们的儿子。他们让我叫我母亲姑姑……而那段时间,我父亲一直在俄亥俄州。

陈永捷第一次见到他的父亲是在1911年,当时他父亲回国,年幼的陈永捷十岁。他回忆道:

我第一次见到他时,有人让我叫他叔叔。我……当时就觉得很反感。我不知怎么地觉得这就是我的父亲。我记得他戴着草帽,穿着中式服装,手里拿着一些无花果进来的时候。当时这种称呼很流行。我跑过去迎接他,叫他爸爸。我妈妈觉得我不好,但我就是觉得很反感。后来我开始也叫妈妈,不再叫阿姨了。

对于这么小的孩子来说,成为一个“精神孩子”是多么困难啊——对一个缺乏中国人那种惊人的韧性和力量的西方观察者来说——这在心理上是多么危险!但在录音过程中,我问陈教授,他是否因为直到十岁才认识——甚至见过——他的父亲而感到某种不安全感,某种情感上的匮乏,他并没有真正理解我的问题。他说,他母亲把他照顾得很好。他一直非常安全。这就是年轻的陈永捷,他身上显然蕴含着韧性和力量,以及根基感、归属感、信念、尊严、价值感和幽默感,这些特质贯穿了他的一生,使他成为一个充满活力、鼓舞人心的人。人们不禁会觉得,正是生理、文化、教育,甚至精神层面的因素,造就了他,使他成为如此杰出的人,为亚洲研究领域以及几乎所有认识他的人的生活做出了如此巨大的贡献。

毫无疑问,正是同样的精神,同样的奉献精神和决心,加上为他人——他身边的人以及他周围的世界——做出贡献的决心,让陈永捷在1916年进入岭南学院,当时它还是一所名为广东基督教学院的中学。他是村里第一个接受现代西式教育的人,之后他前往美国,于1924年进入哈佛大学攻读研究生学位,并获得了博士学位。 1929年,他毕业于哈佛大学。在哈佛,他师从欧文·白璧德、威廉·欧内斯特·霍金和阿尔弗雷德·诺斯·怀特黑德,并得到了和蔼可亲的詹姆斯·伍兹教授的指导,后者是一位著名的梵学家和《瑜伽经》的译者。

这对他来说并不容易。当时,哈佛大学教员中没有一位从事中国哲学研究,就连图书馆的藏书也非常有限。他关于庄子的论文完全是独立完成的,参考资料只有一套道家经典《道藏》。由于经济拮据,他异常努力地从事各种兼职工作,包括在暑假期间在他叔叔位于俄亥俄州阿克伦的餐馆当服务员,以及在学年期间在波士顿交响乐厅对面的交响乐餐厅当服务员。为了赚到足够的钱完成学业,他不得不停学整整一年。但正是这种不屈不挠的精神——那种非凡的温暖、幽默、宽容接纳和坚定决心的融合——帮助他度过了难关,就像他晚年生活中的许多情况一样。

1929年回国后,陈永捷受聘于岭南大学(该校于1927年改组为岭南大学),不久后便担任该校的教务长。1935年,他受邀前往夏威夷大学担任客座教授。1937年,他回到檀香山,并在那里任教至1942年。这开启了他在美国漫长的教学生涯,也标志着东西方哲学家会议的开始。该会议于1939年由陈教授与他的挚友查尔斯·摩尔(Charles Moore)和格雷格·辛克莱(Gregg Sinclair)合作创立。陈永捷最美好的回忆之一就是参加这些会议。今天,在1995年大会开幕之际,各位缅怀他,实属恰逢其时。我确信,他的精神如今与你们同在。

有一篇文字,我始终与陈教授联系在一起,因为它与我在他的精神世界里找到的共鸣如此深刻。这篇文字出自十一世纪理学学者张载之手,因张载题刻于其书房西墙上,故又称“西铭”。你们中的许多人应该都熟悉它——无论是中文原文还是陈教授的译文。它的开篇是:

天是我父,地是我母,我等渺小之物,亦在天地之间,自得其所。

故充盈宇宙者,吾以体;主宰宇宙者,吾以性。

人皆吾兄,万物皆吾友。

大君为长子,大臣为长子。尊老爱幼者,此为长者之道。深爱孤弱,此之谓幼。圣人之德,与天地合一,贤人之德,至也。劳苦残废病者,无兄弟无子女,无妻子无夫者,皆吾患难无依之兄弟……

铭文末有云:

富贵福利,吾生之富足;贫贱忧患,吾成之富足。

生我随事,死我安息。

在我看来,《西铭》体现了纯粹的理学精神,也唤起了陈永捷非凡的气质——他自然、通达、归属感,处处如家,以及他温暖而充满活力的人性。他身上体现了一种精神,这种精神在他逝去后依然存在——这种精神不分最高理想与最彻底的务实。这种精神通过记忆的力量将我们与过去联系起来,并通过一份温柔的勇气礼物,让我们为未来做好准备。我希望这种慷慨的精神能够贯穿你们的会议,并希望你们能够以同样的精神,以及你们学术的深度和交流的严肃性,以最恰当的方式纪念他。

作者:艾琳·布鲁姆(犹太裔)

《东西方哲学》

第45卷,第4期(1995年10月)

第466页

版权所有 1995 夏威夷大学出版社

美国夏威夷

对于所有有幸与陈永捷共事的人来说,尤其是对于我们这些自认为是其亲传弟子的人来说,陈永捷不仅是一位卓越的学者、教师、导师和朋友,更是中国哲学传统的活生生的典范。他是中国哲学事业的参与者和贡献者,毫无疑问,多年来他对中国哲学传统的积极参与,也深化了他在其他诸多角色中的影响力。在二十世纪中国哲学领域的领军人物中——包括唐君毅、牟宗三、冯友兰和钱穆——陈永捷是第一个来到西方的人。他在这里完成了他的个人生活和学术生涯,用英文和中文教学和出版著作。他曾经是——并且至今仍在我们所有人心中——连接两代人的纽带,连接着我们与本世纪初和中国晚清时期的联系。他曾经是——并且至今仍在我们所有人心中——连接不同文化的纽带,连接着我们与中国传统精华的联系,这种联系体现在他非凡的一生中,他主要生活在西方,但始终与亚洲保持着积极的联系,并追寻他的根源。

陈永捷还扮演着连接不同文化的纽带:连接中国过去文化和未来文化的纽带。在中国本土,儒家传统长期遭受冲击的时期,陈永捷在将其传入西方的过程中发挥了至关重要的作用。他以各种方式促进儒家传统在中国的生生不息和发展,直至近年来中国哲学基础的解冻,他才得以再次在儒家的发源地发挥促进其复兴的作用。通过书信、访问、会议以及对年轻学者的积极鼓励,陈教授继续致力于儒家思想的传承和再传播。那些深谙新儒家传统的人对“道”一词并不陌生,它指的是“道”的传承——从一位儒家大师到另一位大师的传承,有时这种传承甚至跨越了漫长的时代。在陈永捷的一生中,我们看到了当代跨文化“道”传承中最杰出的典范之一。陈永捷教授在推动“道”向西方传播方面做出的贡献,在世上任何一位学者中都数一数二。晚年,他致力于将道重新传播回中国,这一成就使他成为其导师——十二世纪伟大的新儒家朱熹——当之无愧的继承者。他是一位创造者,也是一位传播者。

1981年6月至1983年6月期间,我和陈教授共同进行了一个口述历史项目,最终完成了一部口述自传,书中陈教授讲述了他的人生历程,从20世纪初在中国的童年,到在岭南大学和后来在哈佛大学的求学,再到在夏威夷大学、达特茅斯学院、查塔姆学院和哥伦比亚大学的教学生涯,直至20世纪80年代初。这本自传的抄本现已成为哥伦比亚大学口述历史项目档案的一部分。这一切都引人入胜,但我尤其被陈教授关于他童年经历的描述所感动,他童年的回忆发生在二十世纪初中国南方农村开平。

在他自传中一个令人难忘的故事里,他讲述了童年时期成为“灵童”的一段经历。这是一个感人的故事,我尤其珍视它,因为它似乎预示了他未来的人生,并解释了一些关于他的事情。陈永捷的父亲工作异常勤奋——比我们大多数人想象的还要勤奋。他早年舂米,后来做过木匠——在香港、西贡和曼谷都工作过。之后,他来到美国,在俄亥俄州做了多年的洗衣工。所有这一切都是为了挣足够的钱来养家糊口,并供他最早熟的孩子——陈永捷——接受教育。这位父亲本人是四兄弟中的老二,其中一位——陈永捷的三叔——幼年夭折。正如陈教授在自传中所说:

按照中国的习俗……这死去的男孩到了……十五六岁,就应该在灵里结婚。所以到了那个时候,我母亲非常虔诚,而我父亲那时在拉文纳赚的钱也足够寄回家了。我母亲四处寻找一个和我去世的叔叔同时去世的两三岁女孩。找到了女孩后,两个灵体举行了某种仪式结婚,所以我叔叔的灵体终于结婚了。但一旦这对夫妇在灵体上结婚,他们就应该有个孩子。碰巧我出生了——我出生于1901年——而那场灵体婚礼发生在1902年或1903年……所以我被收养为他们的儿子。他们让我叫我母亲姑姑……而那段时间,我父亲一直在俄亥俄州。

陈永捷第一次见到他的父亲是在1911年,当时他父亲回国,年幼的陈永捷十岁。他回忆道:

我第一次见到他时,有人让我叫他叔叔。我……当时就觉得很反感。我不知怎么地觉得这就是我的父亲。我记得他戴着草帽,穿着中式服装,手里拿着一些无花果进来的时候。当时这种称呼很流行。我跑过去迎接他,叫他爸爸。我妈妈觉得我不好,但我就是觉得很反感。后来我开始也叫妈妈,不再叫阿姨了。

对于这么小的孩子来说,成为一个“精神孩子”是多么困难啊——对一个缺乏中国人那种惊人的韧性和力量的西方观察者来说——这在心理上是多么危险!但在录音过程中,我问陈教授,他是否因为直到十岁才认识——甚至见过——他的父亲而感到某种不安全感,某种情感上的匮乏,他并没有真正理解我的问题。他说,他母亲把他照顾得很好。他一直非常安全。这就是年轻的陈永捷,他身上显然蕴含着韧性和力量,以及根基感、归属感、信念、尊严、价值感和幽默感,这些特质贯穿了他的一生,使他成为一个充满活力、鼓舞人心的人。人们不禁会觉得,正是生理、文化、教育,甚至精神层面的因素,造就了他,使他成为如此杰出的人,为亚洲研究领域以及几乎所有认识他的人的生活做出了如此巨大的贡献。

毫无疑问,正是同样的精神,同样的奉献精神和决心,加上为他人——他身边的人以及他周围的世界——做出贡献的决心,让陈永捷在1916年进入岭南学院,当时它还是一所名为广东基督教学院的中学。他是村里第一个接受现代西式教育的人,之后他前往美国,于1924年进入哈佛大学攻读研究生学位,并获得了博士学位。 1929年,他毕业于哈佛大学。在哈佛,他师从欧文·白璧德、威廉·欧内斯特·霍金和阿尔弗雷德·诺斯·怀特黑德,并得到了和蔼可亲的詹姆斯·伍兹教授的指导,后者是一位著名的梵学家和《瑜伽经》的译者。

这对他来说并不容易。当时,哈佛大学教员中没有一位从事中国哲学研究,就连图书馆的藏书也非常有限。他关于庄子的论文完全是独立完成的,参考资料只有一套道家经典《道藏》。由于经济拮据,他异常努力地从事各种兼职工作,包括在暑假期间在他叔叔位于俄亥俄州阿克伦的餐馆当服务员,以及在学年期间在波士顿交响乐厅对面的交响乐餐厅当服务员。为了赚到足够的钱完成学业,他不得不停学整整一年。但正是这种不屈不挠的精神——那种非凡的温暖、幽默、宽容接纳和坚定决心的融合——帮助他度过了难关,就像他晚年生活中的许多情况一样。

1929年回国后,陈永捷受聘于岭南大学(该校于1927年改组为岭南大学),不久后便担任该校的教务长。1935年,他受邀前往夏威夷大学担任客座教授。1937年,他回到檀香山,并在那里任教至1942年。这开启了他在美国漫长的教学生涯,也标志着东西方哲学家会议的开始。该会议于1939年由陈教授与他的挚友查尔斯·摩尔(Charles Moore)和格雷格·辛克莱(Gregg Sinclair)合作创立。陈永捷最美好的回忆之一就是参加这些会议。今天,在1995年大会开幕之际,各位缅怀他,实属恰逢其时。我确信,他的精神如今与你们同在。

有一篇文字,我始终与陈教授联系在一起,因为它与我在他的精神世界里找到的共鸣如此深刻。这篇文字出自十一世纪理学学者张载之手,因张载题刻于其书房西墙上,故又称“西铭”。你们中的许多人应该都熟悉它——无论是中文原文还是陈教授的译文。它的开篇是:

天是我父,地是我母,我等渺小之物,亦在天地之间,自得其所。

故充盈宇宙者,吾以体;主宰宇宙者,吾以性。

人皆吾兄,万物皆吾友。

大君为长子,大臣为长子。尊老爱幼者,此为长者之道。深爱孤弱,此之谓幼。圣人之德,与天地合一,贤人之德,至也。劳苦残废病者,无兄弟无子女,无妻子无夫者,皆吾患难无依之兄弟……

铭文末有云:

富贵福利,吾生之富足;贫贱忧患,吾成之富足。

生我随事,死我安息。

在我看来,《西铭》体现了纯粹的理学精神,也唤起了陈永捷非凡的气质——他自然、通达、归属感,处处如家,以及他温暖而充满活力的人性。他身上体现了一种精神,这种精神在他逝去后依然存在——这种精神不分最高理想与最彻底的务实。这种精神通过记忆的力量将我们与过去联系起来,并通过一份温柔的勇气礼物,让我们为未来做好准备。我希望这种慷慨的精神能够贯穿你们的会议,并希望你们能够以同样的精神,以及你们学术的深度和交流的严肃性,以最恰当的方式纪念他。