- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

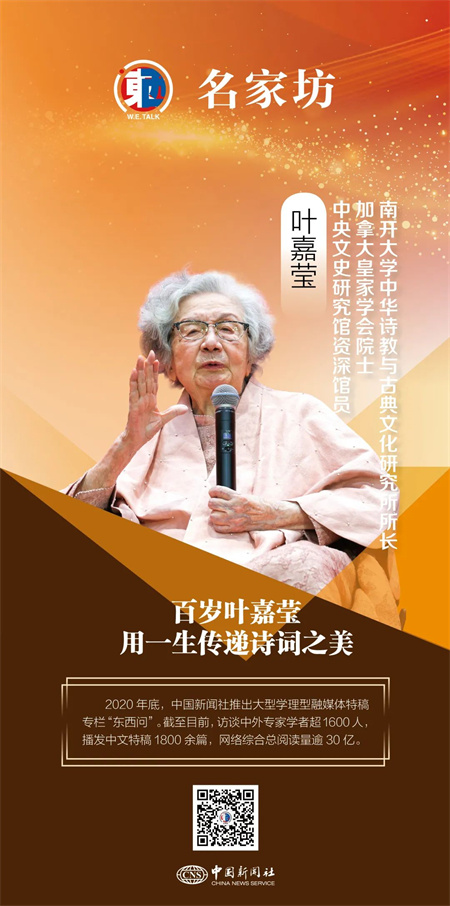

她一生挚爱教育事业,台湾文学史后来显赫一时的人物:白先勇、陈映真、席慕蓉等,当时都只是年轻学生,都听过她的课,对她顶礼膜拜。

“她是白发的先生,她是诗词的女儿,她是中国古典文化的传承者、传播者,也是很多人通往诗词国度的路标和灯塔”。“她的文雅、博学与诲人不倦的长者之风,让她成就了令人敬仰的、崇高的师德”。在众多光环和头衔中,她总说:“教师是我最看重的身份。”

2016年12月15日,叶嘉莹在南开大学参加“叶氏驼庵奖学金”发放仪式。仪式上,这位93岁的中国古典诗词大家感慨地说,“我从各种人生苦难中走出来了,还活到了今天。如今我的人生即将走到尽头,但教书育人的初心不改,我想把在中国的藏书、书画还有身后积蓄全都留给待了37年的南开,衷心希望南开学子能有所建树。 ”

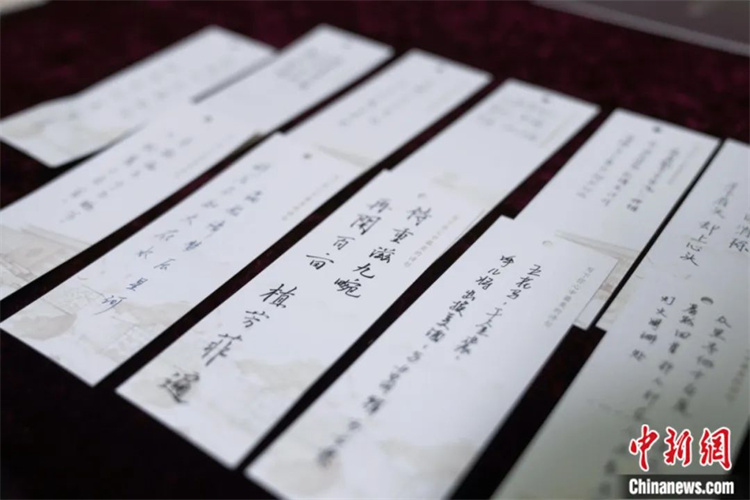

“叶氏驼庵奖学金”是叶嘉莹先生于1997年以恩师顾随先生名号“驼庵”设立至今。颁奖典礼上,忆及与顾随先生吟诗相和的往事,叶嘉莹用“师弟因缘逾骨肉,书生志意托讴吟”来评价。

93载岁月如流,叶嘉莹教书就有73年之久。“与老师认识70余年,来南开37年,这算是百年的缘分了。”叶嘉莹这样笑看教书育人生涯,她向青年学子们展示乱世漂泊之中保留下来的恩师顾随先生当年讲课的笔记,称这是“宇宙间最宝贵的东西”。

“我为什么回到南开来呢?我一直怀念祖国。”2016年4月6日晚间,叶嘉莹在天津大剧院进行一次上千人的讲座,回首其目睹战乱、背井离乡、身陷囹圄、亲人死难的人生经历时,她这样表达对祖国的思念。

“转蓬辞故土,离乱断乡根。已叹身无托,翻惊祸有门。”叶嘉莹再吟起这首1950年写的《转蓬》,当时她与故乡音讯全断,又在台湾遭遇“白色恐怖”,夫妻两人先后被捕,已别无栖身之所。

出生于1924年的叶嘉莹,20多岁时就已经历尽沧桑。“如果说女人是花,自己是很早就凋落了。”

2015年1月18日,叶嘉莹出席其90华诞典礼暨中华诗教国际学术研讨会

回首往事,叶嘉莹感慨现在很多年轻人可能不会理解自己当年怀念故乡的感情。因为现在有微信、传真、电话,拿着一个手机跟海外人面对面讲话,但在当年那个时候隔绝就是隔绝,现在很多人不易理解那个时代人的感情。

“我常常梦见我的老家北京,我进去以后院子还在那里,所有门窗都是关闭的,我也梦见我的同学到我老师那里,就是后海附近的位置,芦苇长得遮天蔽月,就是怎么也走不出去,我梦见我在课堂上听我老师讲课,我也梦见我在课堂上给学生讲课……”言及故乡往事,叶嘉莹将梦中每一个细节都记得清清楚楚。

“我从来没有忘记过祖国大陆。”叶嘉莹说,不能回到祖国的时候,就读杜甫的诗,“夔府孤城落日斜,每依南斗望京华”。

“我当年每每念到这个诗,就感觉像回到了自己的祖国,中国的语言文字真是有特殊的美好的效果和力量。”

怀着归乡的渴望,叶嘉莹把强烈的乡愁写进了诗词里。她在美国哈佛校园内感叹“秋深客梦遥”、“天涯人欲老”、“从去国,倍思家”。1971年游历欧洲,欣赏山光水色之余,仍眷恋未能重返的故土:“早知客寄非长策,归去何方有故庐?”

2016年3月,她在影响世界华人盛典上,荣获“影响世界华人终身成就奖”。

颁奖词中这样写道:

从漂泊到归来,从传承到播种,有人说她是中国为数不多的穿裙子的“士”,她替未来传承古典诗词命脉,她为世界养护中华文明根系。千年传灯,日月成诗。

这种荣誉的得来,和这首诗是什么关系?

2018年和2019年她先后向南开大学捐赠共3568万,设立专项基金“迦陵基金”。

她就是“先生”叶嘉莹。2017年,南开大学田家炳音乐厅内,时年94岁高龄的叶嘉莹先生以“心中一焰”为主题进行演讲。

1974年,中国跟加拿大建交,叶嘉莹马上申请回国探亲,终偿夙愿,她写下长达268句的《祖国行》长歌:

卅年离家几万里,思乡情在无时已,

一朝天外赋归来,眼流涕泪心狂喜。

银翼穿云认归京,遥看灯火动乡情,

长街多少经游地,此日重回白发生。

家人乍见啼还笑,相对苍颜忆年少,

登车牵拥邀还家,指点都城夸新貌。

天安门外广场开,诸馆新建高崔嵬。

道旁遍植绿荫树,无复当日飞黄埃。

西单西去吾家在,门巷依稀犹未改。

空悲岁月逝骎骎,半世飘莲向江海。

入门坐我旧时床,骨肉重聚灯烛光。

莫疑此景还如梦,今夕真知返故乡。

夜深细把前尘忆,回首当年泪沾臆,

犹记慈亲弃养时,是岁我年方十七,

长弟十五幼九龄,老父成都断消息,

鹡鸰失恃紧相依,八载艰难陷强敌,

所赖伯父伯母慈,抚我三人各成立。

一经远嫁赋离分,故园从此隔音尘;

天翻地覆歌慷慨,重睹家人感倍亲。

两弟夫妻四教师,侄男侄女多英姿,

喜见吾家佳子弟,辉光仿佛生庭墀。

大侄劳动称模范,二侄先进增生产;

阿权侄女曾下乡,各具豪情笑生脸。

小雪最幼甫七龄,入学今为红小兵。

双垂辫发灯前立,一领红巾入眼明。

所悲老父天涯没,未得还乡享此儿

更悲伯父见我归,逝者难回空泪落。

床头犹是旧西窗,记得儿时明月光,

客子光阴弹指过,飘零身世九廻肠。

家人问我别来事,话到艰辛自酸鼻。

忆昔婚后甫经年,夫婿突遭囹圄系。

台海当年兴狱烈,覆盆多少冤难雪,

可怜独泣向深宵,怀中幼女才三月。

苦心独力强支撑,阅尽炎凉世上情,

三载夫还虽命在,刑余幽愤总难平。

我依教学谋升斗,终日焦唇复瘏口,

强笑谁知忍泪悲,纵搏虚名亦何有。

岁月惊心十五秋,难言心事苦羁留,

偶因异国书来聘,便尔移家海外浮。

自欣视野从今展,祖国书刊恣意览,

欣见中华果自强,辟地开天功不浅。

试寄家书有报章,难禁游子喜如狂,

萦心卅载还乡梦,此际终能夙愿偿。

归来故里多亲友,探望殷勤情意厚,

美味争调饫远人,更伴恣游共携手。

陶然亭畔泛轻舟,昆明湖上柳条柔,

公园北海故宫景色俱无恙,

更有美术馆中工农作品足风流。

郊区厂屋如栉比,处处新猷风景异,

蔽野葱茏黍稷多,公社良田美无际。

长城高处接浮云,定陵墓殿郁郁轮囷,

千年帝制兴忘史,从此人民做主人。

几日游观浑忘倦,乘车更至昔阳县,

争说红旗天下传,耳闻何似如今见。

车站初逢宋立英,布衣草笠笑相迎,

风霜满面心如火,劳动人民具典型。

昔日荒村穷大寨,七沟八梁惟石块,

经时不雨雨成灾,饥馑流亡年复代。

一从解放喜翻身,永贵英雄出胜陈,

老少同心夺胜利,始知成败本由人。

三冬苦战狼窝掌,凿石锄冰拓田广,

百折难回志竞成,虎头山畔歌声响。

于今瘠土变良畴,岁岁增粮大有秋。

运送频闻缆车疾,渡漕新建到山头。

山间更复植蔬果,桃李初熟红颗颗,

幼儿园内笑声多,个个颜如花绽朵。

革命须将路线分,不因今富忘前贫,

只今教育沟中地,留与青年忆苦辛。

我行所恨程期急,片羽观光足珍惜,

万千访客岂徒来,定有精神蒙洗涤。

重返京城暑难消,凉风起处觉秋高,

家人小聚终须别,游子空悲去路遥。

长弟多病最伤离,临行不忍送登机,

叮咛惟把归期问,相慰归期定有期。

握别亲朋屡执手,已去都门更回首。

凭窗下望好山河,时见梯田在陵阜。

飞行一霎抵延安,旧居初仰凤凰山,

土窑筹策艰难日,相见成功不等闲。

南泥湾内群峦碧,战士当年辟荆棘,

拓成陕北好江南,弥望秧田不知极。

白首英雄刘宝斋,锄荒往事话蒿莱。

遍山榛莽无人迹,畦径全凭手自开。

丛林为幕地为床,一把?头一杆枪。

自向山旁凿窑洞,自割藤草自编筐。

日日劳动仍学习,桦皮为纸炭为笔,

寒冬将至苦无衣,更剪羊毛学纺织。

所欣秋获已登场,土豆南瓜野菜香,

生产当年能自给,再耕来岁有余粮,

更生自力精神伟,三五九旅声明美,

从来忧患可兴邦,不忘学习继前轨。

平畴展绿到关中,城市西安有古风,

周秦前汉隋唐地,未改河山气象雄。

遗址来瞻半坡馆,两水之间临灞浐,

石陶留器六千年,缅想先民文化远。

骊山故事说明皇,昔日温泉属帝王,

咫尺荣枯悲杜老,终看颦鼓动渔阳,

宫殿华清今更丽,辟建都为疗养地,

忆从事变起风云,山间犹有危亭记。

仓促行程不可留,复经上海下杭州,

凌晨一瞥春申市,黄埔江边忆旧游。

跑马前厅改医院,行乞街头不复见。

列强租界早收回,工厂如林皆自建,

市民处处做晨操,可见更新觉悟高,

改进奢靡当日习,百年国耻一时消。

沪杭线上车行速,风景江南看不足,

采莲人在画图中,菜花黄嫩桑麻绿。

从来西子擅佳名,初睹湖山意已倾,

两岸山鬟如染黛,一奁烟水弄阳晴。

快意波心乘小艇,更坐山亭瀹芳茗,

灵鹫飞来仰翠峰,花港观鱼爱红影。

匆匆一日小登临,动我寻山幽兴深,

行程一夕忙排定,便去杭州赴桂林。

桂林群山拔地起,怪石奇岩世莫比,

游神方在碧虚间,盘旋忽入骊宫底。

滴乳千年幻百观,瑶台琼树舞龙鸾,

此中浑忘人间事,出洞方惊日影残。

挂席明朝向阳朔,百里舟行真足乐,

漓江一水曳柔蓝,两岸青山削碧玉。

捕鱼滩上设鱼梁,种竹江干翠影长,

艺果山间垂柿柚,此乡生计好风光。

尽日游观难尽兴,无耐斜阳已西暝,

题诗珍重约重来,祝取斯盟终必证。

归途小住五羊城,破晓来参烈士陵,

更访农民讲习所,燎原难忘火星星。

流花越秀花为绮,海珠桥下珠江水,

可惜游子难久留,辜负名城岭南美。

去国仍随九万风,客身依旧似飘蓬,

所欣长夜艰辛后,终睹东方旭影红。

祖国新生廿五年,比似儿童甫及肩,

已看头角峥嵘出,更祝前程稳着鞭。

腐儒自误而今愧,渐觉新来观点异,

兹游更始见闻开,从此痴愚发龙聩。

早经忧患久飘零,糊口天涯百愧生,

雕虫文字真何用,聊赋长歌纪此行。

註釋:

註一:陳永貴幼年曾以討飯為生,七歲即開始為地主扛小長工。一九四五年大寨解放,次年春組織互助組。當時一般富裕中農由於自私心理不願與貧農合作,遂自組為好漢組。陳氏則領導十戶貧農,組成老少組,其中除陳氏一人為壯年勞動力外,其他九戶多為五十歲以上之老漢或十二歲至十六歲之少年,故名為老少組,與好漢組展開競賽。好漢組雖在農具、牲畜、土地勞動力各方面均佔優勢,然終以各懷私心,工作落後。至於老少組,則雖在物質工具方面有所不足,然而卻終以齊心合作、思想正確,不僅戰勝好漢組,且能於本組工作完成後,更發揮互助精神以餘力協助好漢組共同耕作。是年秋收後,老少組畝產平均達一百六十九斤,較單幹戶多產六十斤以上,較好漢組亦多產四十斤以上。此一事實足可說明思想正確、集體合作,在促進農業發展方面之重要性。

註二:大寨於解放前原為一貧苦之山村,共有七條山溝,皆遍佈沙石,絕無耕地,至於八道山梁,則雖有部分耕地、然而皆零星散亂,懸佈於一面山坡之上,且皆為跑水、跑土、跑肥之三跑田,或旱或雨,皆可成災。解放後,首戰白駝溝,鑿石壘壩,於十八天內築成二十四條石壩,造出五畝溝地。其後又曾先後治理後底溝、念草溝、小北峪溝、麻黃溝等,開出大片人造田。一九五五年乃決定向該地最大最長之狼窩掌溝進軍。此溝其長三里有餘,寬逾四丈,山高坡陡,每逢雨季,山洪暴發,水勢極大。是年冬,大寨社員經三個月之努力,終於築成三十八條石壩,造出二十餘畝人造田。然而於次年雨季來臨時,竟不幸全部沖毀。其年冬季,又重新治理此溝,次年雨季,不幸又毀。於是遂有人灰心失望,以為此溝決不可治。然而經過社員熱烈爭辯討論後,終於對此一鬥爭產生必勝之信心,又結合前二次失敗之經驗,從中取得教訓,將石壩改築為拱形,減少水流直接沖擊之壓力,遂於是年冬再築成三十八道拱形大壩,終以人力戰勝自然,迄今仍巍然屹立於風雨之中。虎頭山為當地山名。

註三:南泥灣在延安西南,為眾山環抱中之一片盆地。一九四○年時,延安遭受經濟封鎖,當時由旅長王震所率領之三五九旅部隊,遂受令召回,保衛延安,並從事開荒墾地,自力更生。當時全旅共一萬三千人在南泥灣開出荒地二十六萬畝之多,有陝北江南之稱。

註四:劉寶齋原為三五九旅第七一九團副連長,曾親自參加開荒工作,詩中所記皆其口述之實況。

註五:半坡在西安郊外滻水渭水之間。一九五三年在此地修路,發現人骨及陶器。次年由科學考古研究所加以有系統之發掘整理。一九五八年開放為博物館。全址共約十五萬平方米,已發掘者約一萬平方米,分為製陶區、墓葬區及居住區三區,據研究判斷,此地當為距今五千五百年至六千年間之原始氏族公社遺址,所發掘之各種陶器、石器、骨器等,另闢專館陳列,保管良好,解說詳明。

註六:杜甫赴奉先縣詠懷詩,於描述其途經驪山時,曾寫有「朱門酒肉臭、路有凍死骨,榮枯咫尺異,惆悵難再述」之句,表現出當時帝王貴族歌舞宴樂,人民饑寒凍餒之強烈對比,終致安祿山變起漁陽。白居易長恨歌一詩,亦有「漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲」之句。

【作者多年后对写作此诗的说明】此诗为作者第一次返国探亲旅游时之所作。当初曾由旅行社安排赴各地参观,见闻所及,皆令人兴奋不已。及今思之,虽不免因当初政治背景而有不尽真实之处, 但就作者而言,诗中所写皆是当日之真情实感。4有友人拟将此诗重新发表,时代既已改变,因特作此简短说明如上。

1970年代是叶嘉莹在思想上逐渐发生转变的关键阶段。父亲客死海外,加深了叶嘉莹对故国的思念。在漂泊近30年之后,她终于回到了魂牵梦绕的故都,实现了多年的夙愿。大女儿与女婿的双双罹难,使她在痛苦中进一步探寻生命的价值与意义。她决定将余生献给中华诗词传播事业,努力由小我走向大我,以此渡过困厄。

老父天涯殁

1969年,叶嘉莹历经艰辛,终于在不列颠哥伦比亚大学安定下来,并接来她的老父亲叶廷元先生。虽然在海外有家人可以相依,但在她的内心中总是有着对故乡亲人和师友的深切思念。年底,叶嘉莹刊刻了《迦陵诗词稿》,在序言中尤其表明了对顾随先生和伯父的感念之情,她说:

羡季师于诗歌之赏析,感锐而思深,予嘉莹之启迪昭示极多,而对嘉莹之期许寄望尤深,嘉莹亦未尝不以致力于旧诗词之写作为兴趣与志愿之所在。

但后来的人生遭际远远超出她的预期,如她所说:“人事多变,自一九四八年……二女先后出生,既不得不忙于舌耕为糊口之计,而所遇之忧患艰危,更有决不为外人知且不可为外人道者,碌碌余生,吟事遂废。”这是她能够说出来的表层原因,实际上还有许多难以言说的深层原因,导致她无暇吟咏。

另外,时代文化风气之变也影响到她的诗词创作,如她所说:

近年来西方文艺现代思潮之日新月异,嘉莹既于旧诗词陷溺已深,难以自拔,虽欲追随现代,乃力有所不能,而又性耽新异,对于完全局囿于旧格律之写作,似亦已心有所不甘,因之遂绝笔不复存吟咏之念。唯是早岁之习染已深,偶尔因情触景,亦仍时有一二诗句偶或涌现脑中,则亦唯有任其自生自灭。

可见她在新旧文化与中西文化之间所受到的影响。1960年代,她的诗词作品确实不多,但在整理旧作时,却生发了她对诗词意义的认识和体验。她说:“每检箱箧,时睹旧稿,则羡季诗评改之手迹犹新,而伯父狷卿翁之音容笑貌,亦恍如仍在目前。”对她而言,诗词具有穿越时光,储存记忆的作用。她说:

年华空逝,往事难寻,偶一翻阅旧作,则当年故都老屋,家居在学之生活,点点滴滴,都如隔世,而追怀伯父狷卿翁及羡季师对嘉莹教诲之殷,期望之切,更未尝不衷心自疚,愧无能报……聊以忏悔一己之老大无成。

她在诗词中感受到过往时光的真实存在,觉得诗词可以弥补流逝的年华,是幻灭时光的痕迹。

叶嘉莹难以抑制对故国和亲人的眷念之情,其父廷元先生同样也怀有对故国的深切思念。在《迦陵存稿续跋》中,廷元先生说:“睹其在此抗战时期所作诗稿,时有真性情流露字里行间,是皆家兄狷卿公及顾羡季先生之诱导提掖所致,至今感念,难以一刻忘怀。”他还深怀着对中国传统诗词文化的热爱,支持叶嘉莹写作诗词,他说:“今日时下青年之有旧学修养者日少,此稿问世,或可略见故都古风之一二乎!”廷元先生是一位曾致力于航空和科技翻译的学者,留存下来的文艺作品很少,在此短短的跋文中可见他对“真性情”的推崇,父女二人有着相同的文艺精神。

1971年,廷元先生突发脑溢血,不幸在温哥华逝世,享年81岁。这对于叶嘉莹来说是人生当中又一次沉重的打击。父亲去世之后,她追忆起父亲坎坷艰难的一生,父女之间在感情上相依为命,却缺少语言交流的遗憾;迎养父亲到加拿大之后,家中琐事不断,给父亲的居住条件也不便于他活动,等等,深怀愧疚。她在《父殁》中写道:

老父天涯殁,余生海外悬。更无根可托,空有泪如泉。昆弟今虽在,乡书远莫传。植碑芳草碧,何日是归年。

父亲对她而言,既是肉体的血脉之源,在一定意义上也是思想的精神之源。父亲在的时候,她在精神上还有所维系。父亲不在了,她感觉到精神血脉的割裂,内心生起强烈的孤寂与漂泊之感,加深了她对故国的思念。

老一辈师长的相继谢世,也给叶嘉莹的心灵带来极大震撼。1972年,许世瑛(字诗英)先生去世。许世瑛先生曾经租住在叶家的外院,戴君仁先生也常来看望他。在叶嘉莹的心理和感情中,“总觉得这两位老师与我青少年时代的生命,有着一种特殊密切的关联”。在中国台湾时,她多次受到许先生等人的照顾和帮助,许先生逝世后,她在温哥华写了一首长诗《许诗英先生挽诗》,诗中有着对自己生活经历的回顾。诗中写道:

年前老父天涯殁,兰死桐枯根断折,更从海上哭先生,故都残梦凭谁说。欲觅童真不可寻,死生亲故负恩深,未能执绋悲何极,更忆乡关感不禁。

父亲的离去使她缺少了精神上直接的根本,所以她说“兰死桐枯根断折”,师长的离世又加深了她精神上的伤痕,而故都始终是她和父亲、师长们共同的根,归国是她心魂深处不能忘却的梦。

定有精神蒙洗涤

叶嘉莹在加拿大对国内的情况时时关注。1973年,她开始申请回国,并见到了中国驻加拿大的大使章文晋和张颖夫妇。同一天,她在大使馆遇到了辅仁大学的同学史树青,他恰好在古文物展览的访问团中。史树青与她是辅仁大学的同班同学,同时受业于顾随先生。而且史树青是和顾先生联系颇为密切的一位学生,可以想见她的意外欣喜之情。在张颖夫人的介绍下,叶嘉莹读了浩然的《艳阳天》,又阅读了《红星照耀中国》等著作,看了这些书她非常感动,她觉得“共产党人为了理想艰苦奋斗真是不容易,他们爬雪山、过草地真是不简单”,这种认识进一步增强了她回归祖国的信念。

1974年,叶嘉莹冲破阻力,终于回到了魂牵梦绕的首都北京。这是阔别26年之后的回归,她在《祖国行长歌》中说:

卅年离家几万里,思乡情在无时已,一朝天外赋归来,眼流涕泪心狂喜。银翼穿云认旧京,遥看灯火动乡情,长街多少经游地,此日重回白发生。

虽然北京城发生了很多变化,叶氏故居也变成了一个大杂院,但是弟弟们都在,家的感觉还在,她说:

西单西去吾家在,门巷依稀犹未改,空悲岁月逝骎骎,半世蓬飘向江海。入门坐我旧时床,骨肉重聚灯烛光,莫疑此景还如梦,今夕真知返故乡。

回到家,她喜的是看到弟弟、弟妹身体康健,而且都为人民教师,侄儿、侄女茁壮成长,可谓人丁兴旺;悲的是老一辈亲人纷纷离世,父亲客死异国,再不能享儿孙满堂的天伦之乐,她所思念的伯父、伯母早在50年代就去世了,她说:“所悲老父天涯殁,未得还乡享此儿孙乐,更悲伯父伯母未见我归来,逝者难回空泪落。”她把在外经历过的灾难岁月、辛酸生活等都一一讲给家人们听。感慨之余,更多的还是欣喜。

此次回国,叶嘉莹随旅行社参观了大寨、红旗渠、南泥湾、延安等革命根据地,亲眼见到了宋立英等劳动模范,感受到新中国的新气象以及人民当家做主人的欢欣,如她在诗中所说:“千年帝制兴亡史,从此人民做主人。”农民和工人齐心协力、艰苦奋斗的精神,更令她敬佩不已,她在诗中写道:

老少同心夺胜利,始知成败本由人。三冬苦战狼窝掌,凿石锄冰拓田广,百折难回志竟成,虎头山畔歌声响。

她将眼前的新中国和几十年前的旧中国相比,觉得新中国建设相当有成绩,一切都令她连连感叹,使她的心灵受到洗涤,如她在诗中说“万千访客岂徒来,定有精神蒙洗涤”。

更哭明珠掌上珍

回到加拿大,叶嘉莹把自己的所见所闻讲给朋友们听,还应大学之邀进行过几次演讲,她的心情颇为激动欢欣。此时,她实现了多年的归国夙愿,工作上与生活上也颇为顺遂。随着她在教学和科研上的成功,人们逐渐发现了她的才能,给予她尊敬,由原来称她“赵夫人”,改称她为叶教授。家庭方面,女儿们很让她欣慰。早在两年前,大女儿已经结婚。1975年,小女儿也结了婚,生活都很幸福。1976年,叶嘉莹到美国参加一年一度的亚洲学会会议,先顺路在加拿大多伦多看望了大女儿,又到美国费城看望了小女儿,这真是她人生中难得的欢娱时刻。她觉得两个女儿都有了归宿,自己也拿到了不列颠哥伦比亚大学的终身聘书,再过几年退休了,就可以帮助女儿带孩子,当外婆,享受生活之乐……

可是,就在她精神上暂得片刻欢娱的时候,命运之神毫不留情地给了她狠狠一击。噩耗传来,她的大女儿言言与女婿永廷竟然在一次外出旅游中遭遇车祸,双双罹难去世。她在哭女诗中说:

噩耗惊心午夜闻,呼天肠断信难真。何期小别才三日,竟尔人天两地分。

无常的黑暗再次袭来,痛不欲生中,她并不能无所顾忌地大哭一场,还要强忍悲痛,保持理智和冷静,以家长的身份赶到多伦多料理后事。等处理完相关事务之后,她才把自己关在屋内,沉浸在悲痛中,舔舐自己鲜血淋漓的伤口。她早年和幼小的言言相依为命的情景还历历在目,长大后言言既懂事又聪明,不仅承继了叶家的文学基因,而且勇敢能干,独当一面,但随着无常的到来,一切都化为虚空。失去至亲的悲痛一齐涌向叶嘉莹的心头:

哭母髫年满战尘,哭爷剩作转蓬身。谁知百劫余生日,更哭明珠掌上珍。

面对无常,她出于本能以诗歌来治疗自己的伤痛。之前就有过的人生幻灭之感,再次包围了她:

万盼千期一旦空,殷勤抚养付飘风。回思襁褓怀中日,二十七年一梦中。

在悲痛当中,她对人生产生了一种疑问:“痛哭吾儿躬自悼,一生劳瘁竟何为?”此时的她已经52岁了,不再是失去母亲时的17岁的稚嫩少女,也不再是沉浸在深悲极怨中的30岁的青涩女子,如今她已经具有独立的思辨精神与较强的决策能力。

作为具有锐感哲思的诗人,痛苦在她心灵上产生的烙印可能比普通人更加尖锐深刻,但痛苦的结果不是让她消极悲观、怨天尤人,而是让她在擦干眼泪之后,在不能自已的悲痛当中,对生命本质有了再次的思考与认识。叶嘉莹曾说:

其实我从50年代,内心一直是悲苦的,多少年来都是如此。一个人其实也很奇怪,可能一定是真的受到很沉重的打击,痛苦到了极点的时候,你反而有了一种觉悟,才真正会把自己投向更广大更高远的一种人生境界。古人说物必极而后反,也许正因为我的长女言言夫妇的去世给了我一个最沉重的打击,所以使得我在极痛之余,才有了一种彻底的觉悟。

经过这次打击,叶嘉莹形成了一种对人生的态度:“以无生之觉悟为有生之事业;以悲观之体验过乐观之生活。”“无生之觉悟”即对生命幻灭本质的觉悟,认识了这一点之后在有限的人生中做自己的事业,以生命必将幻灭的悲观心境来过乐观的生活,认真、努力、热烈、严肃的生活,一分一秒都不放过,使生命有价值和有意义,不留下遗憾。

骥老犹存万里心

在悲苦中,诗词给予了叶嘉莹一线希望。1977年,她再次回国探亲。她发现:“还是有那么多人喜欢中国的古典诗词。这使我对自己未来的人生有了新的期待和寄托,我发现我还可以回国教我喜欢的诗词,我还可以把我继承下来的一些传统回报给自己的国家。这对我是一个很大的支持和鼓励,是我从悲苦中走出来的一个心理过程。”在此艰难的转变过程中有几种支撑她的深层因素:

其一,是她对生命虚幻本质的再次认识,还有对人生价值与意义终极问题的再次思考。人生的价值与意义究竟何在?如何安放自己的心灵和生命?如何度过自己有限的人生?这些问题是理解叶嘉莹的一个结穴。她在《向晚二首》中写道:

向晚幽林独自寻,枝头落日隐余金。渐看飞鸟归巢尽,谁与安排去住心。

花飞早识春难驻,梦破从无迹可寻。漫向天涯悲老大,余生何地惜余阴。

相继探寻叶嘉莹少年时代、青年时代、中年岁月后可见,她性情高洁而内敛,在精神上一直保持独立并有所追寻。之前,在陶渊明等诗人的启示中,她持守“清者”的品格,以为已经找到了心灵栖迟的立足之地。但痛失爱女,使她发现原来所谓的立足之地是那么脆弱,遂又陷入人生的痛苦、追寻与思索当中。

“向晚”指她人生已近晚年,“独自寻”指她作为个体生命对人生归宿未曾停止过的追寻,是对人生意义的思索,如何交付自己的一生,完成自我的生命;“枝头落日隐余金”,既是眼前所见之景,又暗示了她年龄已大,美好年华已悄然逝去,只剩下有限的余晖可以发挥作用;“渐看飞鸟归巢尽”,飞鸟都找到了各自所认为的理想归宿;“谁与安排去住心”,她还在徘徊、寻觅当中,是一直留居海外,还是回归祖国发挥余热呢。

她在少年时既以诗人的敏锐和哲人的思索,窥探自然与人生的本质,而命运对她不断的打击更加深了她对生命本质的认识,如她在《向晚二首》其二中所说,“花飞早识春难驻”,如花朵一样美好的生命终将殒落,如春天一样美好的时光也终将逝去,它们都是短暂而美好的寄存在时空当中。作为美好而多情的生命,曾经有过许多美好、芬芳而热烈的梦想。追求和希冀使生命充实,努力以行动实现梦想是对短暂生命的温慰,犹如花朵凋零后留下的果实,蕴含着生命的价值和意义。如果不付诸行动,不仅梦想变得无迹可寻,曾经有过美好梦想的生命又去哪里追寻呢?是实现梦想圆满无憾地离去,还是一无所成而凋零殒落?叶嘉莹通过对“梦破从无迹可寻”的认识,而产生一种觉醒:当有一个梦想的时候,就要努力去实现它,这样才能让人生不留遗憾。“漫向天涯悲老大,余生何地惜余阴”,留居在海外,只能一任年华流逝,沉浸在自我的悲苦中,消磨宝贵的余生,没有任何价值和意义。她想在有限的生命中充分发挥自己的作用,做更有价值和有意义的事情。

其二,是她内心深处对祖国的热爱与关心。她在《临江仙》词中曾说:“叶落漫随流水,新词写付谁看。惟余乡梦未全删。故园千里外,休戚总相关。”时光如流水不可挽留,有限的生命像树叶终会殒落,她的内心当中总有着孤独感和对故乡深深的牵念。当时北京虽然远在万里之外,但家中的消息却总牵动着她心底的哀乐,这是个人与家国之间一种天然的联系。

《向晚二首》写成之后,叶嘉莹收到国内友人的来信,国家建设的消息令她感到振奋,使她做出了人生中最重要的一次决定,即向教育部寄出志愿回国教书的申请!她在《再吟二绝》其二中写道:

海外空能怀故国,人间何处有知音。他年若遂还乡愿,骥老犹存万里心。

她在海外几十年,饱受了漂泊、思念、孤独之苦,现在兴起了强烈的还乡愿望,渴望以“老骥伏枥,志在千里”的精神,为国家做出自己的贡献。叶嘉莹的性情本来偏于沉潜内敛,诗词也多悲苦之音,但以诗词报效祖国的梦想激发了她性情中发扬激进的另一面,诗词也随之表现出英姿勃发之气,如:

读书曾值乱离年,学写新词比兴先。历尽艰辛愁句在,老来思咏中兴篇。

构厦多材岂待论,谁知散木有乡根。书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂。

从中可以看到她的思想、性情与诗风的转变。她承继了历代诗人的精神与品格,怀着一份热情而浪漫的狂想,用自己之所学报效国家,无形中将小我的生命融入中华诗词文化的生命长河之中,由此获得了精神生命的新生。在她的词中,这种生命的觉悟也有所表现,如《采桑子二首·旅途有闻而作》:

我生一世多忧患,惆怅啼鹃。长恨人间。逝水东流去不还。忽闻西水能东调,移去高山。造出平原。始信人间别有天。

儿时只解吟风月,梦影虽妍。世事难全。茹苦终生笔欲捐。而今却悟当初错,梦觉新天。余烬重燃。试谱新声战斗篇。

“逝水东流去不还”是自古以来众多诗人的心头之痛,叶嘉莹也是一度沉浸在消极悲伤的情绪里。但在旅途中,她屡次听到新中国建设以来西水东调、移高山、造平原等典型事件,使她对新时代的拼搏奋斗精神颇为认同。她自幼耽溺吟咏,以诗词抒发自己对人生和自然的感悟。她原来以清者自居,不问政治,不理世事,只立足于小我的持守和小家的担当。随着美好的梦想纷纷被现实无情的打破,她了悟到当初的狭隘,她要抛弃之前那个小我与旧我,感受到另一种新的生命气象,像重燃的灰烬,努力再放光芒,开启新的生命。

其三,自身的体悟与觉醒之外,是叶嘉莹对新中国和中国传统文化的认同,还有来自时代精神的影响。叶嘉莹始终有一颗敏锐颖悟的心。叶嘉莹受到新时代精神的鼓舞,成为大时代影响下发生转变的一份子,此种转变使她不愿再回到以前悲观绝望的心境和作品中去,使她最终没有完成关于王国维写作计划中的第三部分。她在《对“红楼梦评论”一文的评析》中,就认识到中国旧传统的文人士大夫感情心态局限于悲观哀感的困窘之中,并意欲改变这种心态。在研读王国维时,叶嘉莹也认识到他的悲剧一方面是自身性格所造成,另一方面是黑暗混乱之时代所造成。而她身逢一个全然不同于以往的新时代,要做出与前代诗人不同的选择。

一朝天外赋归来

——从叶嘉莹中年诗文探其心路历程

来源: 今晚报2025

因此,做完这首《祖国行》之后,

1977年,叶嘉莹又和丈夫带着小女儿一起回来。她们在全国旅行,在火车上看到许多人拿着《唐诗三百首》之类的诗词在读,这样的画面很让叶嘉莹感动。回到温哥华,她开始申请回国教书。此时,她已定居温哥华近10年,早被聘为加拿大不列颠哥伦比亚大学终身教授。1979年,她的申请被中国政府批准。

不再是故乡的过客

1979年,叶嘉莹回到祖国访问讲学,当时穿的是“人民装”,就是20世纪70年代流行的那种蓝色女干部服。那是她回国时特意在香港的一家国货商店买的,为的是入乡随俗。

在北大短期讲课以后,叶嘉莹便接受恩师顾随先生之好友李霁野先生的邀请,转到了南开大学。她还清楚地记得,是当时南开大学的书记去把她从北京接到南开大学来的。

那是1979年的3月,叶嘉莹第一次来天津,她记忆犹新:“当时的南大操场上还搭着许多临建棚,当然也没有像现在这样的外国专家楼,我只能住在市区的一个饭店里边。那时中国经济不发达,又经历了唐山大地震,南大的老师一个月的薪水只有几十块人民币。”

“以感发为主”,叶嘉莹的讲座注重分享心灵的感受

叶嘉莹回来全是自费,讲课也不要任何报酬。叶嘉莹觉得国家很穷,自己是心甘情愿回来的,不能跟国家要一分钱。

当年南开大学中文系为叶嘉莹安排的课程,是讲授汉魏南北朝诗。她已经55岁,每周上课两次,地点在主楼一间约可坐300人的大阶梯教室。

初回南开授课,盛况空前。教室里满满当当,台阶上、窗户上都坐着学生,叶嘉莹得从教室门口曲曲折折地绕,才能走上讲台。她穿着蓝色中式上衣,站在讲台上,仪态高雅,激情四溢,京腔婉转,让刚经历“文革动乱”的学生们惊为天人。

一位学生回忆道:“叶先生在讲台上一站,从声音到她的这个手势、这个体态,让我们耳目一新。没有见过,真是美啊。”

叶嘉莹继承了她的老师顾随先生的讲课风格,“纯以感发为主”,全任神行、一空依傍,注重分享心灵的感受。在黑板上的板书也很好看,竖排繁体,一边说一边写,速度很快,学生们听都听呆了。从那儿以后,一传十,十传百,很多外校的学生也赶到南开大学旁听。临时增加的课桌椅一直排到了讲台边缘和教室门口,以致有时叶嘉莹想要走进教室、步上讲台都十分困难。

学校无奈中出一下策:只有持听课证的同学方可入场。但这样一来引起了其他院校学生的不满。天津师范大学一个女生,竟找来一块萝卜刻了一个南开大学文学院图章,自制了一个假听课证。一时间,真假听课证统统洛阳纸贵,每回上课,教室的阶梯和墙边依然挤满了或坐或立的人。

叶嘉莹白天讲诗,晚上讲词,学生听到不肯下课。她与学生们就这样如痴如醉地沉浸在诗词的世界里,直到熄灯的号角吹起。她做了一首诗:“白昼谈诗夜讲词,诸生与我共成痴。临岐一课浑难罢,直到深宵夜角吹”形容当时的场面。

能够用自己的母语教课,叶嘉莹深感幸福。“不管是在台湾,还是在大陆教书,我可以随便讲,讲到哪里就是哪里。”

自此后,叶嘉莹像候鸟一样,在加拿大和中国之间飞来飞去,她的身影曾出现在南开大学、天津大学、南京大学、复旦大学、四川大学、云南大学、武汉大学等数十所高校里。直到2002年,她终于获得了在华长期居留证。对于故乡,她终于不再是一个过客。

| 东西问:百岁诗人叶嘉莹逝世 | 东西问·逝者 |

记者从南开大学获悉,古典文学研究学者、南开大学讲席教授叶嘉莹,于2024年11月24日去世,享年100岁。 叶嘉莹是学贯中西的诗词泰斗、享誉海内外的诗词教育大家,执教近80年来,她以中国古典诗词研究为终身事业,著有数十部中文、英文著作,对中华古典诗词的体悟启发了海内外无数学子。 中新社“东西问”曾于2022年对叶嘉莹先生进行专访,并于今年先生步入百岁期颐之寿前发文《百岁叶嘉莹——用一生传递诗词之美》。她曾说,如果问最希望将中华诗词的哪一种美感向西方世界传播,那就是诗词中的中国人的精神。 “东西问”今重刊两篇文章,谨以纪念叶嘉莹先生千古。  百岁叶嘉莹——用一生传递诗词之美 | 东西问·名家坊 作者:孙玲玲 本文于2024年3月4日首发于中新社“东西问”专栏 2024年,学贯中西的诗词泰斗、享誉海内外的诗词教育大家——叶嘉莹,迎来了期颐大寿。百岁寿诞对她本人及整个诗词界来说,都具有非凡意义。“仁者寿”,叶嘉莹以百年人生印证了这句话。  出身书香世家的叶嘉莹,别号迦陵。她是诗词的女儿,也是风雅的先生。如今,已极少公开亮相的叶嘉莹在接受中新社“东西问”专访时说:“中国古典诗词凝聚着中华文化独一无二的理念、志趣、气度、神韵,是中华民族的血脉,是全体中华儿女的精神家园。只要是有感觉、有感情、有修养的人,就一定能够读出诗词中所蕴含的真诚的、充满兴发感动之力的、生生不已的生命。” 执教近80年来,叶嘉莹以中国古典诗词研究为终身事业,著有数十部中文、英文著作,对中华古典诗词的体悟启发了海内外无数学子。 为迎贺叶嘉莹百岁寿辰,关注、热爱古典诗词的各界友人,纷纷以短视频的形式,在抖音平台“诗不远人话迦陵”活动中,与叶嘉莹隔空交流。中国工程院院士张伯礼,历史学者许倬云等各界名家,也与叶嘉莹视频畅谈诗词情怀。 “我想这就是您所说的诗词感发的力量。”中国科学院院士施一公向叶嘉莹分享了自己读诗、学诗、用诗的心得:“我开心的时候,引吭高歌无法准确抒怀,苦闷的时候捶胸顿足也不能够释放抑郁,但是吟诵一首熟悉的古诗词,立即淋漓尽致,心里释然。” 百年漂泊如转蓬,百凶成就一词人 诗词,仿佛有种力量,吸引一代代中国人寻找诗意人生。诗词,也让叶嘉莹在浮世坎坷中获得强韧的生命活力。 叶嘉莹曾坦言:“受益于古诗词,(即便)我一生经过了很多苦难和不幸,却能一直保持乐观、平静。” 从大陆到台湾,又从国内到海外,一生漂泊,屡经磨难,尝尽人生苦难,阅遍家国离乱和复兴,叶嘉莹的百岁人生足够传奇。  2023年10月15日,中华诗教国际学术研讨会在南开大学开幕。开幕式上,叶嘉莹深情讲述自己四十多年前决心归国教书和结缘南开的往事。南开大学 供图 1924年生于北京,出身叶赫那拉氏,叶嘉莹三四岁时,父母便教她背诵诗词来识字。1937年,初中二年级的叶嘉莹经历了卢沟桥事变。面对北平的沦陷,少年的叶嘉莹写下了悲痛的诗句:“尽夜狂风撼大城,悲笳哀角不堪听。”1941年,她考入北平辅仁大学国文系,专攻古典文学专业。1948年,随丈夫南下,开始了“转蓬辞故土,离乱断乡根”的生活。1974年,从加拿大温哥华回到阔别已久的故乡北京。这一次,叶嘉莹写下一首2700字的长诗《祖国行》:“卅年离家几万里,思乡情在无时已,一朝天外赋归来,眼流涕泪心狂喜……”  2014年5月,海内外各界人士齐聚南开大学,共祝叶嘉莹先生九十华诞。图为叶嘉莹先生接受南开师生献花后起立致意。张道正 摄 叶嘉莹曾这样讲述自己的人生体会:“我以前曾经假托我的老师顾随先生说过:‘一个人要以无生之觉悟为有生之事业,以悲观之体验过乐观之生活。’这两句其实是我自己的话。正是当我经历了一生的忧苦不幸之后,我自己想出了这两句话。它使我真的超越了自己的小我,不再只想自己的得失、祸福这些事情,才能使自己的目光投向更广大、更恒久的向往和追求。” “天以百凶成就一词人。”回望苦难困顿、漂泊如转蓬的一生,叶嘉莹用王国维《人间词话》中的这句话加以概括。她认为,要身经忧患,才深解诗词。  2018年4月,第八届“海棠雅集”诗会活动在南开大学迦陵学舍举办,叶嘉莹先生出席活动,与众人赏花吟诗。图为叶嘉莹先生吟诵自己的最新诗作。张道正 摄 白昼谈诗夜讲词,诸生与我共成痴 在忧患的人生中体会古代诗人对生命的彻悟,又在新的时代重新阐释诗教的功能,叶嘉莹笃信古代诗词能唤回人心深处应有的诗意,帮助现代人抵御对功利和物质的欲望,领悟精神追求的意义。 “我是教诗的。我认为,诗歌能够用美丽的韵律、声音传达一种教化。所以,我曾写过一首诗,‘中华诗教播瀛寰,李杜高峰许再攀’。旧诗说到伟大的诗人,只说李白跟杜甫是两个最出名的诗人。所以中华诗教要流播、要传达给下一代,作出像李白、杜甫他们那样伟大的成就。我们的年轻人,要共同向着这样的高山去攀登。”2023年10月,南开大学举行“中华诗教国际学术研讨会”,叶嘉莹亲临现场,讲述自己的诗词人生与诗教情怀。  2023年10月15日,中华诗教国际学术研讨会在南开大学开幕。开幕式上,叶嘉莹亲临现场,讲述自己的诗词人生与诗教情怀。南开大学 供图 十年前叶嘉莹曾感慨:“我现在已经是九十岁的人了,大家都说你可以不要讲了,但是我要讲,为什么?我就是觉得我知道的东西,在我能够把它传述下去的时候,我没有做这件事情,将来我离开这个世界的时候,不管是对我们中国古代的文化,还是对古代的诗人,都是一种亏欠。我知道的,我能做但没有做,我对年轻人也是一种亏欠。” “我所做的不是为了个人的追求。”叶嘉莹说,古典诗词是传统文化瑰宝,“我不尽到传承的责任,上对不起古人,后对不起来者”。 《杜甫秋兴八首集说》《王国维及其文学批评》《迦陵论词丛稿》《迦陵论诗丛稿》……截至目前,叶嘉莹已出版数十部诗词专著。她的誓言,如同她百岁人生的真实剪影。 “白昼谈诗夜讲词,诸生与我共成痴。”叶嘉莹用这样的诗句吐露自己对教书的一片丹心,即便已过耄耋之年,她仍坚持在各种各样的课堂上,孜孜不倦地宣讲着中国诗歌精髓。 “我现在已完全超出了个人的得失悲喜。我用自己剩余的生命做着我终生热爱的古典诗词教研的工作……我只想为我所热爱的诗词做出自己的努力。”言传身教、身体力行,叶嘉莹用一生的经历和体悟垂范青年学子投身诗词的海洋。  2023年11月26日,以叶嘉莹的“兴发感动”说与中华诗教理念为内核音舞诗剧《诗教绵绵——为有荷花唤我来》在南开大学首演。现场观众在书签上写下诗句寄语。南开大学 供图 书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂 1978年,叶嘉莹向中国教育部寄出志愿回国教书的申请,并与已经恢复工作的南开大学外文系教授李霁野取得书信联系。次年,申请得到批准,叶嘉莹先到北京大学讲学,随后应李霁野之邀到南开大学讲学,自此与南开大学结缘。 也从那时起,叶嘉莹开始奔波辗转各地讲学,只为实现书生报国的理想。“书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂。”叶嘉莹曾在诗中这样写道。 2009年南开大学90周年校庆时,叶嘉莹特地回国庆贺。她用标志性的清朗音色,娓娓讲述自己对祖国的深情:“我一生中作过的唯一一次主动选择,就是回到祖国教书!”当她说出这句话,台下掌声如潮。 在口述传记《红蕖留梦》中,叶嘉莹这样说:“我发现我还可以回国教我喜欢的诗词,我还可以把我继承下来的一些传统回报给自己的国家。这对我是一个很大的支持和鼓励,是我从悲苦中走出来的一个心理过程。我不辞劳苦地投身于回国教书,并且把我的退休金拿出来一半设立了‘驼庵奖学金’和‘永言学术基金’,正是由于这样的缘故。”  2023年11月26日,第二十六届叶氏驼庵奖学金暨第十八届蔡章阁奖助学金颁奖仪式举行。南开大学校长陈雨露为叶氏驼庵奖学金获得者代表颁奖。南开大学 供图 2018年6月,叶嘉莹将北京及天津的两处房产出售所得的1857万元(人民币,下同),捐赠给南开大学教育基金会,设立“迦陵基金”,用于支持中华优秀传统文化研究。2019年5月,她再次向南开大学捐赠1711万元。 虽已是期颐之年,叶嘉莹仍对国家、对年轻人抱有远大的期许,怀揣一片赤诚。她坚信,只要种子在,无论经过百年还是千年,我们的中华文化、我们的诗词必定会绽放花朵结出硕果。 “我们中国是一个古老、强大的国家,我们新生的气象,新兴起的事业都是非常辉煌的,非常远大的。所以,我说‘喜见旧邦新气象,要挥彩笔写江山’,我们江山的美丽、江山的美好是书写不完的。大家要努力,一起使我们的国家、我们的江山更加美丽,希望我们的前途更加远大。”叶嘉莹说。

叶嘉莹讲說十位词作名家 |