- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

无独有偶。唐朝人的刚正豪放在高市早苗身上淋漓尽发。才能比肩李白身世不亚高市的唐朝边塞诗人高适对高市的名诗非常值得再三回顾;另一首对她的敌对者的诗也是意味深长。

赠高市早苗

旷野无涯,黄沙漫天变成灰黄,

夕阳西斜,日光熏黄天色昏沉,

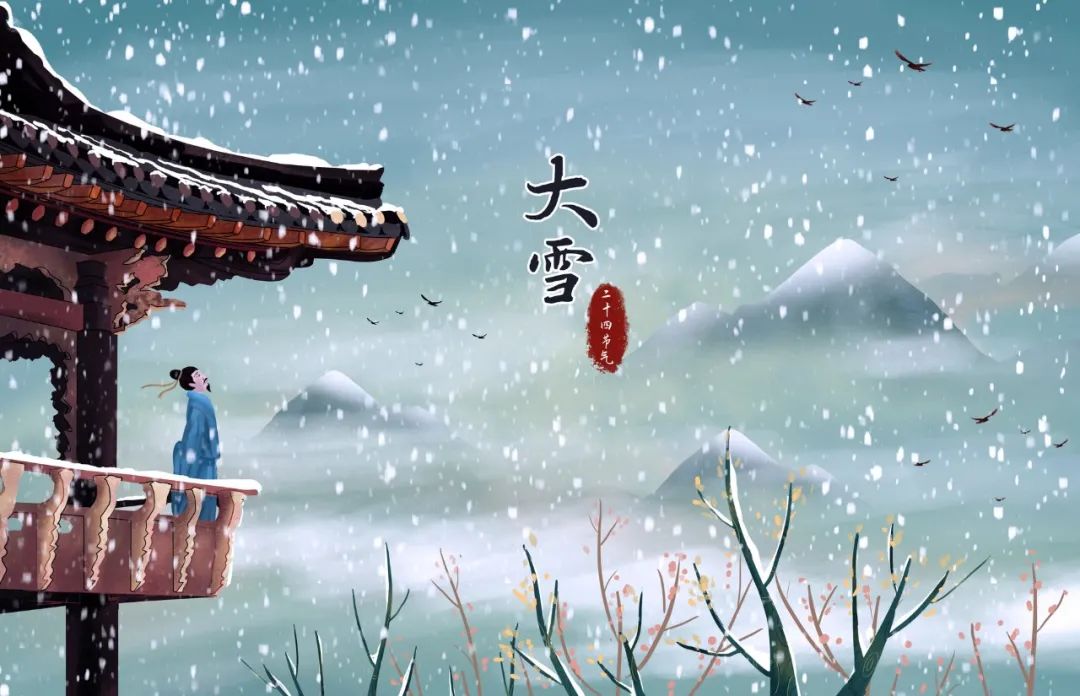

北风狂吹,大雪纷飞,

天空飞雁哀鸣,

在这日暮天寒,

荒凉而又壮阔的景象之中,

我来送你这身怀绝技的大艺人远行。

你不必忧虑前路没有知己好友,

天下哪个人不认识你呀?

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

别董大二首 其一 盛唐 · 高适

赠“我”

我独自在旅馆里躺着,

寒冷的灯光照着我,

久久难以入眠。

是什么事情,

让我这个游客的心里变得凄凉悲伤?

故乡的人今夜一定在思念远在千里之外的我;

我的鬓发已经变得斑白,

到了明天又是新的一年。

旅馆寒灯独不眠,客心何事转凄然?

故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年。

除夜作 唐 · 高适

@手写】旅馆寒灯独不眠,客心何事转凄然。

《除夜作》是唐代高适的一首七言绝句,此诗写除夕之夜,游子家人两地相思之情,深思苦调,委曲婉转,感人肺腑。诗精练含蓄,故前人谓此诗:“添著一语不得。’’用语质朴浅近而寓情深微悠远。

过年意味着又增加了一岁。天天向上的小朋友往往急于长大,已过中年的人则很可能痛感自己正在走向衰老——他们对此事都比较计较,当然有兴高采烈与感慨系之之不同。高适这首诗将这两方面结合起来写,“年味”很足,传诵极广。

高适是人生逆袭的典范,才华不逊好友李白,这2首七绝手法精妙

高适(约704年-约765年),字达夫、仲武,汉族,唐朝渤海郡(今河北景县)人,后迁居宋州宋城(今河南商丘睢阳)。唐代著名的边塞诗人,曾任刑部侍郎、散骑常侍、渤海县候,世称高常侍。高适与岑参并称“高岑”,有《高常侍集》等传世,其诗笔力雄健,气势奔放,洋溢着盛唐时期所特有的奋发进取、蓬勃向上的时代精神。开封禹王台五贤祠即专为高适、李白、杜甫、何景明、李梦阳而立。后人又把高适、岑参、王昌龄、王之涣合称“边塞四诗人”。

高适少孤贫,有游侠之气,曾漫游梁宋,躬耕自给,加之本人豪爽正直的个性,故诗作反映的层面较广阔,题旨亦深刻。高适的心理结构比较粗放,性格率直,故其诗多直抒胸臆,或夹叙夹议,较少用比兴手法。

高适诗歌的注意力在于人而不在自然景观,故很少单纯写景之作,常在抒情之时伴有写景的部分,因此这景带有诗人个人主观的印记。

李白和高适相识于744年,由杜甫引荐。当时,李白、杜甫、高适三人同游梁、宋(今河南开封、商丘一带),他们一起登禹王台,煮酒论文,登临凭吊,狂歌痛饮。这次同游让三人结下了深厚的友谊。

但安史之乱后三人际遇各不相同。高适开启了人生逆袭,一路低开高走,最后做到了节度使,并且封侯。而李白这边由于跟着永王叛乱,却被带兵前来平叛的高适打败关进大牢。故此两人的人生从此完全不同,友谊的小船说翻也就翻了。

在盛世唐朝中,若说李白是诗词的巅峰,那么高适就是人生逆袭的典范,前50年都平平无奇,常人在他这般遭遇后,大多不过是灰心放弃,而高适却实现了人生的逆袭。

别董大二首 其一 盛唐 · 高适

千里黄云白日曛 北风吹雁雪纷纷

莫愁前路无知己 天下谁人不识君

《唐诗选脉会通评林》:上联具景物凄惨,分别难以为情。下联见美才易知,所如必多契合;至知满天下,何必依依尔我分手!就董君身上想出赠别至情。

《而庵说唐诗》:此诗妙在粗豪。

在唐人赠别诗篇中,那些凄清缠绵、低徊流连的作品,固然感人至深,但另外一种慷慨悲歌、出自肺腑的诗作,却又以它的真诚情谊,坚强信念,为灞桥柳色与渭城风雨涂上了另一种豪放健美的色彩。高适的《别董大》便是后一种风格的佳篇。

前两句,直写目前景物,纯用白描。以其内心之真,写别离心绪,故能深挚;以胸襟之阔,叙眼前景色,故能悲壮。曛,即曛黄,指夕阳西沉时的昏黄景色。落日黄云,大野苍茫,唯北方冬日有此景象。此情此景,若稍加雕琢,即不免斫伤气势。日暮黄昏,且又大雪纷飞,于北风狂吹中,唯见遥空断雁,出没寒云,使人难禁日暮天寒、游子何之之感。以才人而沦落至此,几使人无泪可下,亦唯如此,故知己不能为之甘心。

头两句以叙景而见内心之郁积,虽不涉人事,已使人如置身风雪之中,似闻山巅水涯有壮士长啸。此处如不用尽气力,则不能见下文转折之妙,也不能见下文言辞之婉转,用心之良苦,友情之深挚,别意之凄酸。

后两句于慰藉之中充满信心和力量。因为是知音,说话才朴质而豪爽。又因其沦落,才以希望为慰藉。首诗之所以卓绝,是因为高适“多胸臆语,兼有气骨”(殷璠《河岳英灵集》)、“以气质自高”(《唐诗纪事》),因而能为志士增色,为游子拭泪!如果不是诗人内心的郁积喷薄而出,如何能把临别赠语说得如此体贴入微,如此坚定不移?

除夜作

盛唐 · 高适

旅馆寒灯独不眠,客心何事转悽然。

故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年。

《诗法易简录》:后二句寓流走于整对之中,又恰好结得住,令人读之,几不觉其为整对也。末句醒出“除夜”。

《诗境浅说续编》:绝句以不说尽为佳,此诗三四句将第二句“凄然”之意说尽,而亦耐人寻味。以流水对句作收笔,尤为自然。

《唐诗笺注》:“故乡今夜”承首句,“霜鬓明朝”承次句,意有两层,故用“独”字、“转”字。诗律甚细诗的开头就是“旅馆”二字,看似平平,却不可忽视,全诗的感情就是由此而生发开来的。“寒灯”二字,渲染了旅馆的清冷和诗人内心的凄寂。寒灯只影自然难于入眠,更何况是除夕之夜!而“独不眠”自然又会想到一家团聚,其乐融融的守岁的景象,那更是叫人难耐。所以这一句看上去是写眼前景、眼前事,但是却处处从反面扣紧诗题,描绘出一个孤寂清冷的意境。第二句“客心何事转凄然”,这是一个转承的句子,用提问的形式将思想感情更明朗化,从而逼出下文。“客”是自指,因身在客中,故称“客”。竟是什么使得诗人“转凄然”呢?当然还是“除夜”。晚上那一片浓厚的除夕气氛,把自己包围在寒灯只影的客舍之中,那孤寂凄然之感便油然而生了。

诗完一二句后,似乎感到诗人要倾吐他此刻的心绪了,可是,却又撇开自己,从对面写来:“故乡今夜思千里。”“故乡”,是借指故乡的亲人;“千里”,借指千里之外的自己。那意思是说,故乡的亲人在这个除夕之夜定是想念着千里之外的我,想着我今夜不知落在何处,想着我一个人如何度过今夕……其实,这也正是“千里思故乡”的一种表现。“霜鬓明朝又一年”,“今夜”是除夕,所以明朝又是一年了,由旧的一年又将“思”到新的一年,这漫漫无边的思念之苦,又要在霜鬓增添新的白发。

沈德潜说:“作故乡亲友思千里外人,愈有意味”。

(《唐诗别裁》)之所以“愈有意味”,就是诗人巧妙地运用“对写法”,把深挚的情思抒发得更为婉曲含蕴。这在古典诗歌中也是一种常见的表现手法,如杜甫的《月夜》:“今夜觞州月,闺中只独看。”诗中写的是妻子思念丈夫,其实恰恰是诗人自己感情的折光。

胡应麟认为绝句“对结者须意尽。如……高达夫‘故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年’。添著一语不得乃可”(《诗薮·内编》卷六)。所谓“意尽”,大概是指诗意的完整;所谓“添著一语不得”,也就是指语言的精练。“故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年”,正是把双方思之久、思之深、思之苦,集中地通过除夕之夜抒写出来了,完满地表现了诗的主题思想。

高適(?—765年2月17日;“適”,简化字:适),字达夫,一字仲武,出于渤海高氏,行次三十五,故称“高三十五”。唐朝邊塞诗人。早年在宋州宋城县(今河南商丘)以耕钓为生,后出任封丘县尉。安史之乱期间,先后出任淮南、剑南节度使,又担任彭蜀二州刺史、刑部侍郎、左散骑常侍,封渤海县侯。病逝后,追赠礼部尚书,谥号忠。高適长于古风、乐府,论诗推崇建安风骨。其詩题材广泛,尤能反映民间疾苦,語言質樸,風格雄渾,與岑參並稱“高岑”,又与王之涣、王昌龄、岑参合称“边塞四诗人”。

生年

关于高适的生年有多种说法。王达津《诗人高适生平系诗》误以高适开元二十三年(735年)授封丘尉,而错误推算生年为696年。彭兰《高适系年考证》认为高适诗《奉酬北海李太守丈人夏日平阴亭》和杜甫诗《陪李北海宴历下亭》中的亭子可能是同一个亭子,并以此根据北海太守李扈的任职时间和杜甫作诗时间及高适诗内容推算高适的生年为706年,但高适诗的写作时间并不确定,两个亭子是否是同一个亭子也不确定,因而生年706年存在诸多疑问。孙钦善《高适年谱》根据高适天宝八载(749年)授封丘尉经洛阳时,李颀的诗《赠别高三十五》中的“五十无产业”,定其生年为701年余正松则据此定为700年。闻一多《唐诗大系》可能也据此定其生年为702年,但不确定。傅璇琮《唐代诗人论丛》则认为李颀的诗证据最为明确,根据作诗习惯可能此时高适应为五十岁左右,故认为其生年很可能在700-702年之间。

故里

目前,高適故里有今河北省的景县、沧县、盐山县,以及河南省洛阳市四种说法。景县说来源于《旧唐书·高适传》“高适者,渤海蓨人也”。渤海高氏均以渤海郡为郡望,自称为渤海蓚人。蓚县在今景县。沧县说来源于《新唐书·高适传》“高适,字达夫,沧州渤海人”。唐朝沧州无渤海县。沧州州治即今沧县。反对此说的研究者认为,因沧州州治在沧县而认定高適为沧县人是“很勉强和武断的”。盐山县说,来源于高適为沧州人。具体所在为原属南皮县,今属盐山县的夜珠高村。洛阳说,来源于20世纪在洛阳发现的高偘家族墓志。高偘孙女、高崇文之女高嬇,被认为是高適的姐姐。但其父高崇文与高適父亲高从文是否是同一人,有争议。

早年沉浮

高适的父亲高从文是韶州(广东韶关)长史,他少时跟随父亲客居岭南。年轻时,他曾经游历过浙、闽一带,也曾经同梁洽游历荆、襄地区。开元七年(719年),父亲高崇文在扬州去世后,家道趋于中落。高适耻于预进士、明经常科二十岁前后,第一次西游长安,求仕无成。这次求仕失败之后,高适定居宋城(河南商丘),以耕钓为生,甚至一度到了乞讨的地步。

开元十九年(731年),高适北上幽州,投奔朔方节度大使信安王李祎(李祎(664年—743年),唐朝宗室,唐太宗之曾孙,吴王李恪的孙子,父亲李琨。少有志尚,事奉继母严谨,抚异母弟李祗,以友称。他将爵位让给异母弟李祗。唐中宗因此特封李祎嗣江王,以继李嚣之后。开元年间,李祎降为信安郡王,历官州刺史、礼部尚书、朔方节度使。吐蕃据石堡城,多次入侵,唐玄宗诏李祎与河西、陇右议攻取石堡城。到达前线,有人认为城险,吐蕃必然固守。大军深入,不宜强攻。李祎却说:“人臣之节,岂惮险不进乎?必众寡不敌者,吾以死继之。”于是分兵进击,攻克石堡城,拓地至千里。玄宗大喜,改石堡城为振武军。契丹牙官可突于叛乱,唐玄宗拜忠王李玙为河北道行军元帅,李祎为副元帅。李玙没有随军,李祎率裴耀卿等诸将分道出范阳北,攻打奚、契丹二蕃,大胜,擒其酋长,余部逃窜。加李祎开府仪同三司,领关内支度营田采访处置使。李祎历任兵部尚书,为朔方节度大使、衢州刺史。历滑、怀二州。天宝初年,以太子少师致仕。天宝二年(743年),为太子太师,未拜,即病逝。李祎教子有法,三子李峘、李峄、李岘都是名臣。一女嫁汴宋节度使田神功,封凉国夫人), 随他出卢龙塞征讨契丹。此役,“祎等大破奚、契丹,俘斩甚众,可突干帅麾下远遁,馀党潜窜山谷。”在随军出征期间,高适创作了《营州歌》《塞上》《蓟门五首》《信安王幕府》等诗篇,这是他边塞诗创作的开始。战争结束后,他自觉未被重用,便回到宋州。

开元二十三年(735年),高适应征赴长安参加王霸科考试,落第,又回到宋州。在此次赴长安应试期间,他结识了王昌龄、王之涣等人。此后,他一直居住在宋州,先后写了《燕歌行》《画马篇》等诗。天宝三载(744年)开始,高适外出游历,曾与李白、杜甫游于单父(山东单县),登琴台,怀古赋诗。他又东游楚地涟水县泛舟济南大明湖,出猎渤海,之后在淇上闲居,于天宝六载(747年)回睢阳。在游历途中,他创作《古大梁行》《秋胡行》《淇上别业》等诗作。回到睢阳后,他又创作了《别董大》两首。

天宝八载(749年),时任睢阳太守张九皋了解了高适的事迹后,举高适有道科,赴长安应试中第。当时适逢李林甫掌权,李林甫只是以普通举子的规格对待高适。高适被任命为封丘县尉,同年秋赴任。天宝十载(751年)秋,高适北使青夷军(在河北怀来)送兵,有《使青夷军入居庸三首》《送兵到蓟北》《自蓟北归》等诗。这是他第二次游历边塞地区。天寶十二載(753年),因为封丘县尉的工作不合其所愿,经節度判官田丘推薦,高適入河西、陇右節度使哥舒翰幕府,哥舒翰推荐他担任左骁卫兵曹,充任节度使府掌书记。在河西期间,哥舒翰发动开边战争,取得一系列胜利。为歌颂胜利,高适有《同李员外贺哥舒大夫破九曲之作》等一系列诗作。他曾随哥舒翰入朝,哥舒翰在唐玄宗面前盛赞高适。

晚年富贵

天寶十四載(755年),安史之亂爆发。进入安史之乱后,高适的诗歌创作大幅减少,但文赋创作却达到了新的高度。十二月,高适拜左拾遗,转监察御史,辅佐哥舒翰守潼关。天宝十五载(756年)六月,安禄山叛军攻陷潼关。高适出逃,在河池郡(陕西凤县)赶上了出逃的唐玄宗,向唐玄宗陈事说明潼关失守是因为监军不体恤军情、自相用事,还说唐玄宗“西幸蜀中未足为耻”。他随即被任命为侍御史。八月到成都后,升任谏议大夫。唐玄宗在前往成都期间,任命第十六子永王李璘为山南东路、岭南、黔中、江南西路四道节度使,江陵郡大都督,坐镇江陵。高适反对诸王分镇,但唐玄宗未能采纳他的意见。十一月,李璘发动叛乱,进攻江东。唐肃宗召来高适与他一同商讨计策。高适陈说江东的形势,并分析说李璘必败。十二月,唐肃宗任命高适为御史大夫、扬州大都督府长史、淮南节度使。高适赴任途中,与淮南西道节度使来瑱、江东节度使韦陟会合于安陆,结盟誓师讨伐李璘。高适尚未到达广陵(江苏扬州),李璘已经败死,于是他指挥淮南部队参与援救睢阳的行动。

乾元元年(758年),因为人正直敢言,得罪了权宦李辅国,高适被贬为太子少詹事,分司东都。乾元二年(759年)五月,升任彭州刺史。上元元年(760年),调任蜀州刺史(四川崇州)。在入蜀赴任后,他得知杜甫也在剑南,便写下了《人日寄杜二拾遗》诗。当时杜甫未能及时回复,直到大历五年(770年),杜甫将死之时,才写了《追酬故高蜀州人日见寄》一诗。

高适为缓解百姓劳弊、专心应对吐蕃威胁,上奏请求合并剑南东川、西川节度使,未被批准。上元二年(761年)五月,率兵跟随西川节度使崔光远平定梓州刺史段子璋的叛乱。崔光远部将花敬定大掠东川,唐肃宗罢免崔光远,任命严武为剑南西川节度使。宝应元年(762年),唐玄宗、唐肃宗相继逝世,唐代宗征调严武入朝修建二帝陵寝,高适代严武为剑南西川节度使、成都尹。广德元年(763年),吐蕃进犯陇右,高适率兵出吐蕃南境,牵制其力,不成功。十二月,吐蕃反兵陷松(今四川松潘)、維(今四川理县)、保(今四川理县新保关)三州及云山新筑二城,高适无法救援,剑南西山诸州也被吐蕃占领。广德二年(764年)正月,严武再次入川任剑南节度使,高適被召還京,任刑部侍郎、左散骑常侍。一直封到渤海县侯,食邑七百户。永泰元年正月二十三日(765年2月17日),去世,追赠礼部尚书。

思想

高适没有系统阐述过自己的政治思想,但后世学者从他的创作中,依然可以梳理出高适有比较清晰的理念。高适政治思想主要受儒家积极用世、经世济民思想的影响,而当时盛行的佛道思想对他影响不大。高适政治思想的核心即《淇上酬薛三据兼寄郭少府微》说的永远为拯救人民的苦难而努力:

永愿拯刍荛,孰云干鼎镬。

在政治上,高适反对过度的剥削,主张统治者及时解决人民的痛苦。他要求整顿吏治,选贤任能,打击豪强权贵。在军事上,他要求将领体恤爱护广大官兵士卒。他赞成唐玄宗发动的一系列开边战争,但反对朝廷穷兵黩武。他并认为和亲并非长远之计,应坚决抵抗外来侵略。但在如何实现他的政治理念这一问题中,高适和传统士大夫一样,寄希望于君王的任用。尽管高适崇尚功名,但并不意味着他为此不择手段。

高適的诗作长于古风、乐府,论诗推崇建安风骨。高适的诗作以伤不遇、反映人民生活、边塞和战争为主要描写对象。其詩题材广泛,語言質樸,風格雄渾,與岑參並稱“高岑”,又与王之涣、王昌龄、岑参合称“边塞四诗人”。郑振铎评价说,高适是一位“人世间”的诗人,是一位显达的作家。

因为高适是开元天宝年间诗人中唯一跻身达官贵人者,故他的作风于舒畅中透着壮烈之致,于积极中透着企勉之意。

他的代表作如《别董大》:

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君?

边塞诗

高适的边塞诗大多以五古形式创作。在诗文中,高适夹叙夹议、直抒胸臆,将边塞见闻、边事议论、功名志向等糅合在一起。

高适还创作了一些七言歌行,既保留了初唐歌行内容丰富复杂的长处,又去除了堆砌繁芜的弊病,气势沉雄,音调流畅。他的这些七言歌行以《燕歌行》为代表。全诗慷慨激昂、悲壮沉郁,音韵随内容的变化四句一转,对偶整齐却能显出跳跃奔放的气势,各种复杂的情感错综交织在一起,产生出雄厚深广的艺术力量:

山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

高适的边塞诗突破了早期边塞诗比较单纯地吟咏战事或因从军而其的闺怨的格式,而具有一种集中、深入地表现边塞战争的实质及给予整个社会的深刻影响的特征。不过,由于他深切地了解将军们容易建功立业而儒生难以施展才能,故这些诗句令人读后多少还有一些愤激和悲凉的意味。此外,高适还写了如《营州歌》等一批描写边塞生活的绝句。这些边塞诗,思想感情深刻沉着,与质直粗放的北朝乐府民歌有神似之处。同同时期的岑参相比,二人的边塞诗都已“悲壮”为总的风格特征,而高适诗重质实,岑参诗则奇峭。

伤不遇诗

因为高适一生都保持儒家积极入世的态度,而他前五十年穷困潦倒,这也促进了他不遇诗的大量产出。他的不遇诗包括《别韦参军》《宋中十首》《哭单父梁九少府》等篇目,以自伤为主,另外也对与他相同遭遇的人更加称道和同情。高适在这些不遇诗中,把不满指向了当道权贵,揭露这些权贵对人才的进用漠不关心,而且生活穷奢极欲。他的《行路难二首》将长安的世家子弟生活与饱读诗书的穷书生生活进行了对比。他的诗中含有一些消极的情绪,这些情绪往往是触景生情的,然而更多则是对自己仕途沉浮无可奈何的话。

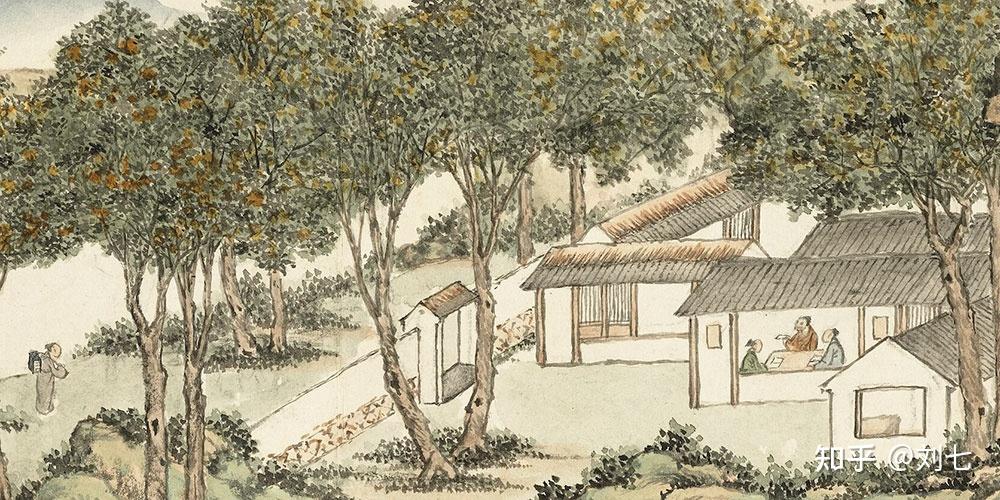

民情诗与田园诗

高适还写了一些反映人民生活的诗,这些诗以《东平路中遇大水》《封丘县》等为代表。高适早年游历各地,同底层民众多有接触,而他自己又曾参与过农业劳动,因此他对农民生活的理解远比孟浩然、岑参等人深刻。在他的诗作中,他关注天灾人祸对民生的影响,并据此提出了一些改善民生的理念。与民情诗相伴的,还有他创作的相当一批田园诗。他的田园诗铺叙虽然繁密,但善于从虚处烘托,意象较为空灵,能脱出初唐古体刻画体物板实堆垛的窠臼,加上气韵沉雄,境界壮阔,仍有自己特色。

家系

出身渤海高氏。20世纪在河南洛阳出土高偘家族墓志,高偘孙女高嬇墓志记其父为高崇文。因高偘孙、高崇德子高琛,高崇礼子高琮的名字均从玉部,而高適未从玉部,有认为,他们并非堂兄弟,高適非高偘孙。

曾祖父:高祐

祖父:高偘,唐高宗时名将,官左监门卫大将军、平原郡开国公,赠左武卫大将军,谥号“威”,陪葬乾陵。

父亲:《旧唐书》记,高适“父从文,位终韶州长史”。

高崇文(653年—719年)据《全唐文补遗·唐故韶州长史高府君玄堂记》:君讳崇文,字崇文,渤海蓨人也。春秋六十七,以开元七年五月十一日终于广陵私第。以开元八年岁次庚申六月壬午朔廿五日景午,迁窆于河南府洛阳县平阴里积润村北原,礼也。夫人渤海吴氏合葬茔;韶州长史。

母亲:渤海吴氏

姐姐:高嬇,嫁給朱守臣。

赠别王十七管记

唐代 作者:高适

故交吾未测,薄宦空年岁。

晚节踪曩贤,雄词冠当世。

堂中皆食客,门外多酒债。

产业曾未言,衣裘与人敝。

飘飖戎幕下,出入关山际。

转战轻壮心,立谈有边计。

云沙自回合,天海空迢递。

星高汉将骄,月盛胡兵锐。

沙深冷陉断,雪暗辽阳闭。

亦谓扫欃枪,旋惊陷蜂虿。

归旌告东捷,斗骑传西败。

遥飞绝汉书,已筑长安第。

画龙俱在叶,宠鹤先居卫。

勿辞部曲勋,不藉将军势。

相逢季冬月,怅望穷海裔。

折剑留赠人,严装遂云迈。

我行将悠缅,及此还羁滞。

曾非济代谋,且有临深诫。

随波混清浊,与物同丑丽。

眇忆青岩栖,宁忘褐衣拜。

自言爱水石,本欲亲兰蕙。

何意薄松筠,翻然重菅蒯。

恒深取与分,孰慢平生契。

款曲鸡黍期,酸辛别离袂。

逢时愧名节,遇坎悲沦替。

适赵非解纷,游燕往无说。

浩歌方振荡,逸翮思凌励。

倏若异鹏抟,吾当学蝉蜕。

《赠别王十七管记》译文

我那些旧日的朋友都音信杳然,

居官卑微,空度了几多年华。

你的节操直追先贤,你雄浑的诗文的当世最好的。

你的厅堂之中坐满了食客,对外还欠着许多酒债。

你从不言及财产积累之事,与朋友共衣,即使穿破了也毫不在意。

你供职幕府,随军转徙,出入于关隘山峰之间。

苦战之时不以所谓豪情壮志为意,瞬息间并能拿出安定边塞的妙计。

云雾、沙尘在风中回旋、聚散,天穹空旷高远。

月盛星高,战斗十分频繁,当此之时唐军将领却十分骄纵,而胡人军队锐气正盛。

沙漠渊深阻断冷陉,雪天里天光暗淡,辽阳城门紧闭。

本来说要消弭兵患,却突然惊讶地发现自己已深陷敌阵。

先期归来的军队回来时说是打了胜仗,而逃回的骑兵却传来战败的实况。

军中远远地传来求援的文书,而主帅已在长安城中建起了自己的私第。

朝廷徒有好士之名,受到朝廷恩宠的败军将领反而先行返回了长安。

将领不要争抢部署的功劳,部署不应凭借将军的威势。

我们的冬季之月相遇,惆怅地望着远方的海边。

解下长剑送给你,你将整肃衣裳踏上远行之路。

我离开家时就已充满了忧虑,到了这里又长期遭受阻绊。

我虽没有周济当代的谋略,却还算兢兢业业。

随着波浪或清或浊,和物体一样或丑或美。

闭着眼睛想着那栖居于青岩之间,忘却那追逐功名之事。

我一直都希望能与贤良清廉之人为伍,与品德高尚的贤者相伴。

为何我与志行高远之人相伴,却仍然才质平平。

我一直十分谨慎于义利的取舍,哪里敢怠慢平素做人的原则?

此时我热情地招待你,可惜又要痛苦地和你分别。

我虽遇上好时候,惭愧的是不能树立美好的名誉和节操。

到了赵国却不是去排忧解难,到了燕国也没有达到游说的目的。

浩大的歌声正回荡在天空,遒劲的鸟儿正想着凌空飞翔。

你将如奇异的大鹏鸟那样,忽然间展翅高翔,我且学习那蝉蜕去外壳一般隐居去吧。

《赠别王十七管记》鉴赏

这首诗是诗人在蓟门一带为赠别王悔而作。全诗以悲哀的自述开篇,承此而称赞了友人倜傥的风采,转而开始对边塞现实进行淋漓尽致的剖析,复又言自己不得志的经历,最后勉励友人一番,赌气似的声明要隐居而去。其实诗人之所以对边塞事宜那么关心,就是希望有朝一日能获得重用,因此,从内心讲,他是不愿意去隐居的,但现实又令诗人感到十分失望和无奈,内心十分矛盾。同时,诗人对边塞黑暗已有深刻认识,也预感到友人此去恐怕十分不利,却又不便明说,只是一个劲地称赞、鼓励,因此诗中多有转折突兀,前后矛盾之处。

赠杜二拾遗

唐代 作者:高适

传道招提客,诗书自讨论。

佛香时入院,僧饭屡过门。

听法还应难,寻经剩欲翻。

草玄今已毕,此外复何言。

词句注释

⑴杜二拾遗:即杜甫。杜甫曾于唐肃宗至德二载(757)五月授左拾遗(门下省属官)。

⑵招提客:寺僧。招提,梵文音译,为四方之义。北魏太武帝造伽蓝,创招提之名,后遂为寺院的别称。杜甫刚到成都时,借住在寺庙中,故称。

⑶听法:听寺僧宣讲佛法。应难:应答辩难。《高僧传》:“支遁讲《维摩经》,遁通一义,众人咸谓询无以厝难;询每设一难,亦谓遁不能复通。”《文苑英华》作“应说”。《全唐诗》“难”字下注:“一作说。”

⑷翻:仇兆鳌注此诗引《庐山记》曰:“谢灵运即远公寺翻《涅槃经》,名其台曰翻经台。翻者委曲敷衍之意,非翻译也。(这个扯淡解释令人喷饭)”

⑸草玄:指汉代扬雄作《太玄》。此谓淡于势利,潜心著述。《汉书·扬雄传》:“哀帝时,丁、傅、董贤用事,诸附离之者或起家至二千石。时雄方草《太玄》,有以自守,泊如也。”

⑹复何言:杜诗仇兆鳌注:“草玄之外,更有何言谓别有著作也。”《全唐诗》“复”字下注:“一作更。”此句《文苑英华》作“此后更何言”。

"白话译文" 逐句全译

听说你正作客成都,寓居佛寺,却仍在探讨儒家经典。

佛门的香气不时飘入院中,寺院的饭食也常常供应。

听寺僧讲法并应答辩难,寻读翻阅余下的经文。

你已像扬雄仿《易经》作《太玄》那样草就了论著,此后你还将写些什么呢?

此诗作于唐肃宗乾元二年(759)冬十二月。这一年七月杜甫弃官,经秦陇于年底辗转至成都寓居城西浣花溪旁草堂寺。高适时任彭州刺史,闻说杜甫初至成都,借居城西七里沙门复空所居之草堂寺,研磨诗书,与僧人同吃同住,高适料想老友平日里听僧人说法敷衍佛经,如今大约草玄已毕,当有新作,立刻作此诗寄以问候。

整体赏析

此诗首联是说杜甫客寓佛寺仍在探讨儒家经典。杜甫青年时期写的《游龙门奉先寺》中有“已从招提游,更宿招提境”的话,不想如今竟做了“招提客”了。长期颠沛流离,初来成都,寄寓寺院,尚无安身之所,哪里谈得上读书、著作。这么说不过是为了增添诗意的高雅,是友人之间的善意调侃,不必太认真了。佛香入院为听法,僧饭过门为趁食。

山中与裴秀才迪书》中说,他常“往山中,憩感配寺,与山僧饭讫而去”。王维作为大施主、大居士,常去佛寺吃饭,寺众自会引以为荣,是决不敢厌怠的。《唐摭言》载:“王播少孤贫,尝客扬州惠昭寺木兰院,随僧斋餐。诸僧厌怠播至,已饭矣。后二纪,播自重位出镇是邦,因访旧游,向之题已皆碧纱幕其上。播继以二绝句曰:‘二十年前此院游,木兰花发院新修。而今再到经行处,树老无花僧白头。上堂已了各西东,惭愧阁黎饭后钟。二十年来尘扑面,如今始得碧纱笼。’”如果杜甫真的常往寺中趁食,他肯定不会像王维那样受礼遇,与中唐的王播相比,也好不了多少。要知道,王播只是他一个人,杜甫还拉家带口呢。不过,这只是高适的想象,杜甫当时并未去趁饭。《高僧传》载:支遁讲《维摩经》,遁通一义,许询无以措难;询设难,遁亦不复能通。《庐山记》载:谢灵运即远公寺翻《涅槃经》,名其台为翻经台,翻非谓翻译,乃敷衍经文要旨之意。颈联称赞杜甫精于佛学。尾联呼应首联,以扬雄作《太玄》为喻褒扬杜甫淡泊名利,潜心著述,为全诗结穴。

此诗语言平实,感情真挚,从中可见高适与杜甫情谊之深,亦可知杜甫初到蜀中景况。高适只是“传道”杜甫一行已到成都,暂住佛寺。杜甫到来之初,高适对他的生活情况似乎不大清楚,也没有什么具体帮助,不过以诗代简,略表问讯之意而已。杜甫接到此信后,旋作《酬高使君相赠》以答谢:“古寺僧牢落,空房客寓居。故人供禄米,邻舍与园蔬。双树容听法,三车肯载书。草玄吾岂敢,赋或似相如。”

追酬故高蜀州人日见寄(并序)

唐代 作者:杜甫

开文书帙中,检所遗忘⑴,因得故高常侍适⑵——往居在成都时,高任蜀州刺史——人日相忆见寄诗,泪洒行间⑶!读终篇末!自枉诗,已十余年;莫记存殁,又六七年矣⑷!老病怀旧,生意可知。今海内忘形故人⑸,独汉中王瑀与昭州敬使君超先在⑹。爱而不见,情见乎辞。大历五年正月二十一日,却追酬高公比作,因寄王及敬弟⑺。

自蒙蜀州人日作,不意清诗久零落。

今晨散帙眼忽开,迸泪幽吟事如昨⑻。

呜呼壮士多慷慨,合沓高名动寥廓。

叹我凄凄求友篇,感君郁郁匡时略⑼。

锦里春光空烂熳,瑶墀侍臣已冥寞。

潇湘水国傍鼋鼍,鄠杜秋天失雕鹗⑽。

东西南北更谁论?白首扁舟病独存⑾!

遥拱北辰缠寇盗,欲倾东海洗乾坤。

边塞西蕃最充斥,衣冠南渡多崩奔⑿。

鼓瑟至今悲帝子,曳裾何处觅王门⒀?

文章曹植波澜阔,服食刘安德业尊⒁。

长笛邻家乱愁思,昭州词翰与招魂⒂!

注释

⑴杜甫大概要查对什么,所以便去翻书。帙,书套。

⑵高适做过左散骑常侍。

⑶四字概括,有力。行,读杭,行间,即所谓“字里行间”,指高适的诗。

⑷此诗作于大历五年(公元770年),上距高适赠诗(761)实不满十年,距高适之死(765年正月)亦不满六年。所云“十余年”、“六七年”,盖约略言之。

⑸忘形故人,不拘形迹的知友。《醉时歌》所谓“忘形到尔汝”。

⑹汉中王瑀,唐宗室李瑀,封汉中王。昭州,今广西平乐县。敬超先,可能是昭州人,公元七六九年(大历四年),杜甫有《湖南送敬十使君适广陵》一诗,开头便说:“相见各头白,其如离别何。”大概就是此人。

⑺敬之年龄小于杜甫,又是“忘形故人”,故直呼为“敬弟”。

⑻首四句叙明发现赠诗的经过,杜甫把赠诗卷在书卷里,故尔“久零落”。由于一种意外的感触,因而眼泪一时迸散,像断了线的珠子。

⑼以上四句赞叹高之才望,兼带叙高对己之友谊。呜呼,叹美之词。壮士,指高,所谓“高生跨鞍马,有似幽并儿”(《送高三十五书记》)。合沓,重沓。高适能诗,也能用兵。寥廓,天空;动寥廓,犹动天地。求友篇,指高赠诗。高赠诗,对杜的遭遇表示了深切的同情,故曰“叹我凄凄”。匡时略,济时的策略。郁郁:郁抑而不伸。

⑽以上四句哀悼高的死。锦里,指成都草堂,追溯当时唱和所在。瑶墀,玉阶,指朝廷。冥寞,谓死亡。“潇湘”句,自伤漂泊湖南,更无知己,但与鼋鼍为伍。“鄠杜”句,伤高适之亡,朝廷失一直臣。鄠杜二地,皆在长安附近,高死于长安,故借以指长安。《唐书·高适传》,“适负气敢言,权幸惮之。”故比之“雕鹗”。雕鹗当秋天尤矫健。

⑾以下换平声韵,自成一段。孔丘曾说过:“丘也,东西南北之人也。”杜亦自谓“甫也南北人”(《谒文公上方》)。而高赠诗有“愧尔东西南北人”之句,这对杜甫不只是一种关切,实含有敬意,所以杜甫特地挑出这句来作答。更谁论,是说现在任凭怎样漂泊再也没人管我的死活。

⑿以上四句,即分说东西南北。但不是个人行踪,而是整个国家局势,杜甫知道,这些情况,也是他的亡友所关心的。北辰,指朝廷。西蕃,吐蕃。充斥,犹充塞,谓众多。高适死后的几年,吐蕃仍屡入寇。安史乱后,中原衣冠上庶,多投江南,故借用晋元帝南渡事。崩奔,逃窜避乱。

⒀此二句束上起下。上句言世乱未平,以致至今仍流落湘潭,行吟泽畔,有如鼓瑟悲歌之帝子。下句言亦思曳据王门,而北归无路,印过渡到汉中王。《楚辞·九歌·湘夫人》:“帝子临兮北渚。”又《远游》篇:“使湘灵鼓瑟兮。”帝子和湘灵都是指尧之二女,亦即舜之二妃娥皇和女英。相传舜死于苍梧之野,二妃悲泣,投湘水死,遂为湘灵(湘水女神),常鼓瑟悲歌。张溍谓“鼓瑟句,言己之悲思玄宗,如二妃思舜”。未免过泥。

⒁此二句寄汉中王。曹植是魏宗室,封陈王;刘安是汉宗室,封淮南王,故以为比。服食,服食丹药。刘安好神仙,有白日升天的传说。

⒂此二句寄敬超先,晋向秀与嵇康为友,康既被杀,秀经其旧宅,邻人有吹笛者,发声寥亮,追想昔日游宴之好,乃作《思旧赋》《晋书·向秀传》。这里以向秀思嵇康,比己之思高适。但自己闻笛而愁思纷乱,不能如向秀之作《思旧赋》其实这首诗便是《思旧赋》,故希望敬超先能像宋玉之于屈原一样,替自己作篇《招魂》以招高适之魂。宋玉哀屈原,尝作《招魂》。

背景

此诗作于唐代宗大历五年(公元770年)。这是一首血泪之作。杜甫写此诗时,高适已死,故曰“追酬”。卢世傕曰:“生死交情,极真板稚。”高适赠诗时为蜀州刺史,故称其当时官职。世俗相传农历正月初七日为人日。

鉴赏点评

这首诗的诗序也是一篇诗的散文,可与《观公孙大娘弟子舞剑器行》、《同元使君舂陵行》二诗诗序参读。诗名应读成——“追酬故高蜀州人日见寄”。

《容斋随笔》:

古人酬和诗,必答其来意,非若今人为次韵所局也。观《文选》所编何劭、张华、卢谌、刘琨、二陆、三谢者人赠答可知已。唐人尤多,……高适寄杜公云:“愧尔东西南北人”,杜则云:“东西南北更堪论”,适又有诗云:“草《玄》今已毕,此外更何言?”杜则云:“草《玄》吾岂敢,赋或似相如”,……皆如钟磬在虡,扣之则应,往来反复,于是乎有余味矣。

《杜臆》:

高乃忘形故人,已死而遂及生者,将汉中、昭州并入篇中,此公触想成诗,无成心亦无定体,如太空浮云,卷舒自如。

《唐诗别裁》:

分说东西南北,本楚词之《招魂》(“遥拱北辰”四句下)。答蜀州“愧尔东西”句,故将东、西、南、北分点,古人酬赠体也。

《读杜心解》:

上下六韵截,各四句转意,……“锦里”四句,伤高殁也。“锦里空”而身“傍鼋鼍”,惠诗之处,不堪回首矣;“瑶墀冥”而入“失雕鹗”,作诗之人,杳然长逝矣:彼此互叹,文情摇曳。

《杜诗镜铨》:

起汉中(“曳据何处”句下)。结言昭州,仍绾到高上(“长笛邻家”二句下)。

《唐宋诗举要》:

次叙蜀州寄诗前后情事。吴曰:以下发慨(“潇湘水国”二句下)。吴曰:句势轩天拔地,杜公长技(“东西南北”四句下)。吴曰:感念盛衰,淋漓悲壮(“昭州同翰”句下)。

作者

杜甫(712~770)字子美,诗中尝自称少陵野老,世称杜少陵。其先代由原籍襄阳(今属湖北)迁居巩县(今河南巩义)。杜审言之孙。开元(唐玄宗年号,713~741)后期,举进士不第。漫游各地。天宝三载(公元744年),在洛阳与李白相识。后寓居长安近十年,未能有所施展,生活贫困,逐渐接近人民,对当时生活状况有较深的认识。及安禄山军临长安,曾被困城中半年,后逃至凤翔,竭见肃宗,官左拾遗。长安收复后,随肃宗还京,不久出为华州司功参军。旋弃官居秦州,未几,又移家成都,筑草堂于浣花溪上,世称“浣花草堂”。一度在剑南节度使严武幕中任参谋,武表为检校工部员外郎,故世称杜工部。晚年举家出蜀,病死湘江途中。其诗大胆揭露当时社会矛盾,对穷苦人民寄予深切同情,内容深刻。许多优秀作品,显示了唐代由盛转衰的历史过程,因被称为“诗史”。在艺术上,善于运用各种诗歌形式,尤长于律诗;风格多样,而以沉郁为主;语言精炼,具有高度的表达能力。继承《诗经》以来注重反映社会现实的优良文学传统,成为古代诗歌艺术的又一高峰,对后世影响巨大。杜甫是唐代最伟大的现实主义诗人,宋以后被尊为“诗圣”,与李白并称“李杜”。存诗1400多首,有《杜工部集》。

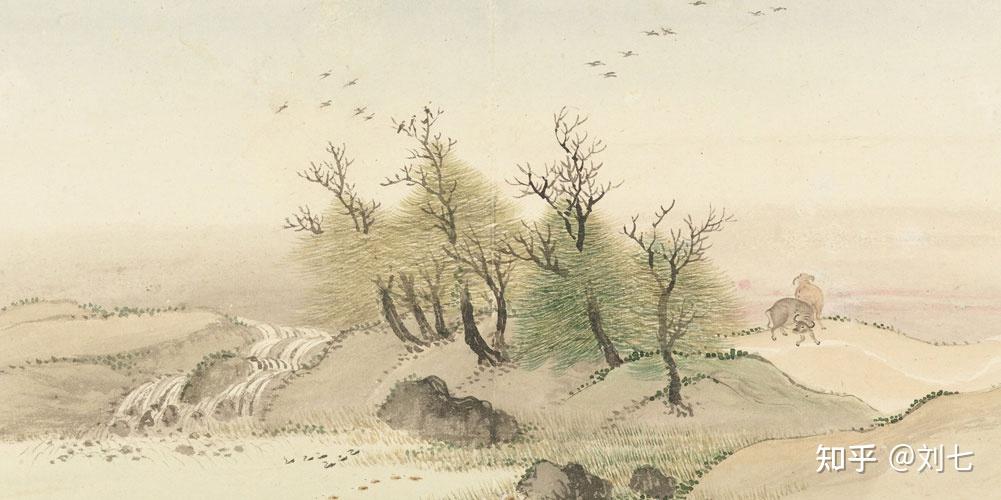

淇上别业⑴

唐代 作者:高适

依依西山下⑵,别业桑林边。

庭鸭喜多雨,邻鸡知暮天。

野人种秋菜⑶,古老开原田⑷。

且向世情远⑸,吾今聊自然⑹。

词句注释

⑴淇上:淇河之上,实指淇河之滨。淇水,发源于太行山,古时为黄河支流,在今河南省北部。《水经注》引《山海经》曰:“淇水出沮洳山。”沮洳山在今河南省辉县市。别业:也称别墅,指本宅以外另于他处建造的游息之所。

⑵依依:隐约。西山:《淇上酬薛三据兼寄郭少府微》:“不然买山田,一身与耕凿。”此西山即别业附近之“山田”。

⑶野人:田野之民,农人。此为作者自况。菜:《文苑英华》作“果”。

⑷古老:即故老,老年人。古,通“故”。开:《文苑英华》作“看”。原田:原野上的田地。

⑸世情远:世态炎凉。世情,世俗之情。

⑹自然:任情自适。

白话

依依西山之下,有别业在桑林旁边。

庭院中的鸭子喜欢多雨,邻舍的鸡群知道暮天。

农夫在种秋菜,老人在开原田。

且把世情抛远,我如今聊且听任自然。

此诗创作时间有不同说法。谢楚发《高适岑参诗选译》认为作于唐玄宗开元二十四年(736)秋天。当年高适从长安出来就在靠近淇水的地方建一所别业住了下来,此诗即纪其事。淇水在河南省北部,离高适的故乡洛阳和第二故乡宋中都较远。他为什么建别业于此,无可靠材料说明,恐怕与他的“许国不成名,还家有惭色”的心理有关系。

而李丹《高适诗全集汇校汇注汇评》根据周勋初《高适年谱》认为此诗作于唐玄宗开元二十九年(741),此时高适寓居于淇上乡间,与朋友诗酒赠答。

此诗描写了淇水岸边农村的景物,表现了一种清静无为、顺其自然的生活。诗中对于农村景物的描写,疏淡亲切,优美动人,田园风味十足。