- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

唐纳德·特朗普本周在对抗英国和BBC的斗争中得到了一些帮助。

俄罗斯官员、普京的盟友卡罗尔·德米特里夫发布了两条重磅消息。

以下是第一条:

在BBC篡改特朗普演讲的丑闻曝光后,更多人觉醒了。

以下是第二条:

英国好战的左翼全球政府,而非人民,才是乌克兰和平的主要障碍。英国反特朗普政府支持卡梅拉·约翰逊破坏与俄罗斯的和平协议这不仅摧毁了英国,也损害了美国的安全。

这些消息来得正是时候。它们代表着一场颠覆性的转变,打破了100多年来帝国主义的操纵。

俄罗斯人不再参与全球主义者的游戏。唐纳德·特朗普也一样。而且英国人心知肚明。正如我们接下来要看到的,他们也承认了这一点。

但问题是,美国人不够多,MAGA运动的支持者也不够多,他们对此毫不知情,因为他们的头脑被英国人操控的阴谋所蒙蔽-----今天是爱泼斯坦。上周是富恩特斯与马克·莱文的对决,关于MAGA如何分崩离析的种种传闻层出不穷。

我是苏珊·科金达,我参与了一项运动,这项运动五十年来一直在研究和揭露英国的角色。我曾为恢复那些能够终结现代大英帝国的美国政策而奋斗。而我今天来这里,就是要向你们展示唐纳德·特朗普是如何做到这一点的。

但在我开始之前,请点击点赞和订阅按钮,以便我们能够扩大我们在YouTube上的影响力。

所以,我们今天要做的是首先来看一篇《卫报》伦敦版的揭露内幕的文章,这篇文章表明英国人已经意识到大势已去。

其次,我要分析特朗普最重要的演讲之一,这篇演讲表明他知道谁是敌人。

第三,他的经济革命将如何一劳永逸地终结全球主义的控制。

《卫报》揭露内幕

那么,我们先来看这篇《卫报》的文章。现在,《卫报》可能是世界上最反特朗普的媒体,我知道这话分量很重。

这篇文章是周日由《卫报》长期报道俄罗斯的英国记者撰写的。其中一位作者,波特·绍尔(Pjotr Sauer),他的家世很有意思,因为他的父亲杜克·绍尔(Durk Sauer)是一位记者,在柏林墙于1989年倒塌后不久移居俄罗斯,并创办了《莫斯科时报》和另一份出版物,后者是《华尔街日报》和《金融时报》的合资企业。没有比这两份出版物更具全球主义或帝国主义色彩的了。

波特·绍尔(Pjotr Sauer)

杜克·绍尔(Durk Sauer)

在乌克兰战争爆发后,这些出版物被俄罗斯政府宣布为外国代理人,杜克·绍尔被迫离开俄罗斯。因此,这篇《卫报》的文章并非只是一篇拙劣的模仿之作,因为绍尔家族显然是全球主义的圈内人士。

那么,让我们来看看这篇文章中一些最重要的部分。

首先是……近年来,英国已成为莫斯科眼中的“头号反派”。不久之后,今年,俄罗斯对外情报局(SVR)表示,如今的伦敦,如同两次世界大战前夕一样,扮演着全球主要战争贩子的角色。

现在,请停下来思考一下。

两次世界大战。很多人都知道英国在第一次世界大战中的角色,但俄罗斯情报机构指出英国是第二次世界大战的主要全球战争贩子,这表明俄罗斯人了解英国在阿道夫·希特勒东征俄罗斯的过程中所扮演的角色。

当然,希特勒后来变成了一个弗兰肯斯坦式的怪物,然后向西进军。但这对于俄罗斯的理解来说非常重要。所以让我们回到《卫报》。它接着说,英国在俄罗斯看来,两百多年来一直时而扮演着“主要敌人”的角色。

在冷战期间,美国在克格勃议会中被视为主要敌人,而英国则远远落后。尽管两国之间的竞争和相互间谍活动从未消失,但在克里姆林宫看来,来自英国的威胁很大程度上只是莫斯科和华盛顿之间主要斗争的一个次要情节。

这其实是有意为之,因为是谁挑起了冷战?

温斯顿·丘吉尔于1946年来到密苏里州富尔顿,发表了他著名的或臭名昭著的铁幕演说。其目的在于确保美国和苏联——它们在二战期间当然是盟友——彼此敌对,以便英国能够将战后世界塑造成他们全球主义的理想。而这种挑拨潜在盟友相互敌对的策略,是英国由来已久的策略,甚至《卫报》也承认这一点,他们说:“但俄罗斯和英国之间的竞争由来已久,可以追溯到19世纪的“大博弈”,当时沙皇俄国和英国争夺在中亚的影响力。” 大博弈。嗯,这其实就是英国长期以来的地缘政治战略,即挑拨离间一个又一个国家,以便他们能够掌控战乱的世界并维持其控制。

而这场大博弈和英国的地缘政治尤其针对两个国家------

俄罗斯----因为它横跨欧洲和亚洲,而对英国人来说,这片区域是心脏地带,控制了心脏地带,就控制了世界。

美国----英国意识到他们必须摧毁美国的经济体系,并阻止它蔓延。他们深知美国体系的力量,它基于经济发展,提升了人民的生活水平,推动了科学的突破。他们眼睁睁地看着它蔓延开来。它在19世纪末传播到像日本、俄罗斯、德国 法国、中国这样的国家。

坦白说,过去130年里的每一场战争,都是英国地缘政治的产物,它让各国互相敌视,尤其是任何可能开始向美国体系倾斜的国家。这其中包括冷战,它使美国和苏联彼此剑拔弩张。但柏林墙倒塌后,冷战据称继续针对俄罗斯。

当然,我们随后看到了它以俄罗斯、俄罗斯、俄罗斯的形式出现。但特朗普不按他们的套路出牌。这迫使英国人走出幕后。

所以,回到伦敦《卫报》,他们报道了这样一段引述:“在俄罗斯的统治精英中,曾经无害的词----盎格鲁-撒克逊人已经重生,成为克里姆林宫对西方最深切焦虑的代名词。”在官方语境中,它不再指代一个古老的民族,而是一个由伦敦领导的地缘政治阴谋集团,被指控密谋遏制、羞辱并最终瓦解俄罗斯。

稍后,在同一篇《卫报》文章中,他们报道说:“公众舆论也随之发生了变化。根据今年夏天的一项民意调查,49%的俄罗斯人将英国列为他们国家的主要敌人之一。”

请记住,我们正在阅读的是一份英国报纸承认俄罗斯人正在揭露他们的地缘政治阴谋。现在,重头戏来了。在文章的结尾,《卫报》写道:“因此,从莫斯科的角度来看,英国比1914年以来的任何时候都更加孤立,可以被逐个击破。”

。让我们回到20世纪的最初几十年---因为正是在那时,英国开始将其触角越伸越深伸入美国。首先是麦金利遇刺,他是我们最后一位真正意义上的美国体制总统,直到现在。然后是1913年联邦储备系统(FR)的建立。以及外交关系委员会(CFR)的成立,它是英国议会的附属机构。

所有这一切都把我们带到了今天。英国对美国政策长达100多年的控制。

现在,如果您开始意识到这是一段您需要了解的历史,您想保持联系?请访问普罗米修斯行动网站,订阅我们的免费新闻通讯,因为虽然《卫报》刚刚揭露了真相,但我们已经讨论这个问题很久了。

瓦解全球主义阶级

那么,为什么我们现在会走到这一步,以至于英国可以被逐个击破?因为唐纳德·特朗普以及美国优先经济和战略的重新确立---我们不再是全球主义帝国利益的愚昧巨人

俄罗斯明白这一点,特朗普也明白。但是你却被国会正在发生的事情所蒙蔽,国会正在处理爱泼斯坦档案以及他们抛给你的其他一切

所以,为了拨开迷雾,我将播放唐纳德·特朗普2023年在密歇根州发表的演讲节选。我这样做是为了公众服务,因为现在有太多人被英国的内战行动搞得晕头转向。

首先,我要读一段特朗普的引言,然后你们将听到他演讲的一部分。

他说:“所以,如果你想保住你的生计和你的生活方式,那么你需要发出一个信号,加入对全球主义阶级的终极打击,投票给一位名叫唐纳德·特朗普的先生。”

几分钟后,特朗普真正地深入阐述----

我将终结这可怕的正在扼杀我们国家的全球主义。

我将让美利坚合众国重返成为世界历史上最伟大、最强大的工业国家。我们将共同瓦解腐败的权力结构,它靠着美国汽车工人和所有劳动者的苦难而发家致富。不仅仅是汽车工人而是所有类型的工人。我们将把那些把美国城市变成鬼城的金融势力赶下台。

在我有生之年,没有哪个主要政治家像他这样如此清晰地指出敌人。---全球主义者,全球主义阶级,强大的金融势力。这就是特朗普为了连任所面临的挑战。

权力归于人民,而非华尔街

但那是2023年,现在很多人说特朗普没有兑现他的承诺。嗯,我认为他做到了。

看看他刚才对保险公司说了什么,再对比一下他两年前在密歇根州关于把摧毁美国的金融势力赶下台的言论。

以下是他周二公布的真相------

我唯一支持或批准的医疗保健方案是将资金直接返还给人民,不让任何资金流入那些赚得盆满钵满、长期以来一直剥削美国人民的巨型保险公司。人民将被允许协商并购买他们自己的更好的保险。 权力归于人民。权力归于人民,而不是金融势力。

他还在兑现他在2023年对那些汽车工人做出的承诺,即使美国成为世界历史上最强大的工业国家。

周一,他与麦当劳特许经营商业主们进行了交谈,以下是他的讲话:

但在短短九个月内,我们已经让超过60万美国人摆脱了食品券的依赖,这是一个纪录。这是因为我们拥有一个真正强劲的经济。我的意思是,我们正在全国各地建造成千上万家工厂。等着瞧吧,等它们开工。你不会的,你将会看到一些前所未有的景象。

你知道,我们失去了汽车产业。多年来,我们54%的汽车产业都转移到了其他地方。而且我认为,我们会把它全部全部收回来。他们从墨西哥、加拿大、德国等地涌入。他们从日本涌入。我们和日本达成了一项协议,价值6500亿美元。但我们什么也没得到。

我们和欧盟达成了一项协议,价值9500亿美元,不得不购买我们的石油、天然气和许多其他东西。我想说,这对每个人都有好处。

我们最近和中国达成了一项协议。他们购买我们的大豆,但金额高达数千亿美元美元。

真是令人难以置信---我们国家发生的一切。

唐纳德·特朗普已经与其他国家谈判并安排了数万亿美元的资金流入美国用于投资造船、钢铁制造、使我们在稀土和芯片方面实现独立、建设数百座核电站并推进核聚变的新领域

这确实是美国历史上规模最大的经济革命。当然,正如他所说,这意味着要建造更多工厂并扩大国内生产。

现在,在所有这些喧嚣和嘈杂之中,你们有多少人错过了上周斯塔兰蒂斯公司的这项公告?他们宣布将在美国投资130亿美元。这将是他们百年历史上最大的一笔单笔投资。他们将把美国产量扩大50%,在伊利诺伊州、印第安纳州、俄亥俄州和密歇根州等地,包括底特律市,创造成千上万个新的就业岗位。这仅仅是冰山一角。还有更多,唐纳德·特朗普正在把更多带回美国。

我还要补充一点,他谈判这些贸易协议的方式,以及从其他国家获得直接投资的方式,他绕过了美联储和华尔街。

这才是候选人、当选官员和活动家们应该讨论的。他们应该讨论的是,这是一场经济革命。唐纳德·特朗普正在重塑美国作为工业超级大国的地位,我们将再次成为制造业巨头,并且我们将开始提供那种一份收入就能养家糊口的工作。很多时候,在我的视频评论区我都会看到有人说:“我投票支持公开爱泼斯坦档案。我投票支持看到自由行走。好吧,我投票支持这场经济革命,而我们正在实现它。

所以,让我们回到我们开始的地方。俄罗斯人正在公开指出战争威胁来自哪里以及敌人是谁,那就是大英帝国。英国人承认他们正因此变得孤立。他们知道特朗普是认真的,他正在兑现他的承诺,而且他的政策将让他们一蹶不振。他们指望着你们被卷入他们的SCOPS(特别控制办公室)行动,并被他们利用。

但如果你想加入真正的战斗,或者像特朗普说的那样,加入对全球主义阶级的终极打击,英国人彻底慌了,快去普罗米修斯行动网站加入我们。积极行动起来,成为付费会员,帮助我们建立一支强大的力量来完成这项任务。因为当英国人自己承认他们比过去一百年来的任何时候都更加孤立时,我们就能更好地理解这意味着什么。这意味着我们可以完成我们250年前开始的事业。

这是本周中期的简报。保持专注,保持行动。感谢观看。请花点时间订阅我们的免费新闻简报,网址是

[文字稿对照以下视频英文原音]

周中更新——俄罗斯支持特朗普对抗英国——2025年11月19日

在本期节目中,苏珊·科金达深入探讨了俄罗斯官员基里尔·德米特里耶夫近期引发争议的言论,他指责英国和英国广播公司(BBC)操纵全球政治。科金达着重分析了特朗普的政策如何挑战全球主义议程,并阐述了英国对美国政策的历史影响以及当前持续不断的地缘政治博弈。她还分析了《卫报》一篇揭示英国当前孤立处境的文章,并探讨了特朗普旨在重振美国工业实力的经济革命。

* 付费订阅用户可访问撰写本脚本所使用的所有引用、链接和资源:https://www.prometheanaction.com/#/po...

** 电子书:《警方档案:是英国人谋杀了我们的总统》https://prom.ac/dos

* 向 Promethean Action 进行一次性捐款:https://donate.prometheanaction.com/d...

00:00 周中更新 - 俄罗斯支持特朗普对抗英国 - 2025年11月19日

02:04 《卫报》爆料

09:06 瓦解全球主义阶级

11:07 权力归于人民,而非华尔街

Derk Sauer

荷兰犹太人 《莫斯科时报》创始人、荷兰媒体企业家德克·绍尔逝世,享年72岁 绍尔在《莫斯科时报》阿姆斯特丹编辑部。

2025年7月31日

德克·绍尔.谢苗·卡茨

荷兰媒体企业家、《莫斯科时报》创始人德克·绍尔于周四去世,享年72岁。他的家人在一份声明中表示。

一个月前,绍尔与妻子艾伦·弗贝克在海上航行时发生意外,不幸受伤身亡。

绍尔出生于阿姆斯特丹,青年时期曾是一名左翼活动家,之后成为荷兰报纸和广播公司的记者。他的报道足迹遍布全球冲突地区,包括北爱尔兰和柬埔寨。

1989年,在苏联解体前的最后几年,绍尔和妻子弗贝克应荷兰媒体公司VNU的邀请移居莫斯科,创办了俄罗斯第一份光面杂志——《莫斯科杂志》。

“很多人都觉得我们疯了,”绍尔曾对荷兰报纸《Het Parool》表示。 “但我是一名记者。苏联政权的终结是我一生中最重要的社会发展事件。如果你能亲眼见证这一切,你还能奢求什么呢?”

《莫斯科杂志》项目最终以失败告终,但绍尔留在了俄罗斯。

1992年,他创办了《莫斯科时报》,这是一份面向后苏联时代俄罗斯日益增长的外籍人士群体的英文日报。在他的领导下,该报成为国内外数百万读者信赖的独立新闻来源,并帮助数十位杰出记者开启了职业生涯。

同年,绍尔和他的商业伙伴安妮玛丽·范·加尔创立了独立传媒集团,该集团随后出版了《时尚》(Cosmopolitan)、《花花公子》(Playboy)、《FHM》、《时尚芭莎》(Harper's Bazaar)、《好管家》(Good Housekeeping)、《时尚先生》(Esquire)和《男士健康》(Men's Health)的俄罗斯版。

1999年,绍尔与《金融时报》和《华尔街日报》合作创办了《Vedomosti》,该报是荷兰领先的商业报纸之一。

2012年至2015年,他还担任另一家领先的商业出版物《RBC》的董事。在《RBC》报道了弗拉基米尔·普京总统及其核心圈子卷入“巴拿马文件”调查后,警方突袭了其所有者的办公室,绍尔本人也被错误地指控犯有欺诈罪。

绍尔是荷兰媒体的熟面孔,他定期为《Het Parool》报纸撰写专栏,并经常出现在荷兰电视节目中。

2005年出售《莫斯科时报》后,他于2017年重新购回该报,并将其重新打造为一家纯数字媒体。

尽管独立记者面临的压力日益加剧,但新闻编辑室仍继续在莫斯科运营,直至2022年3月,俄罗斯战时审查法迫使绍尔及其团队迁往阿姆斯特丹。

在绍尔的支持下,独立电视台“雨”(TV Rain)以及流亡俄罗斯新闻媒体Meduza的记者也迁至阿姆斯特丹,共同建立了一个流亡俄罗斯独立媒体的中心。

2025年1月,他创立了一个音乐厂牌,专门发行因反对本国政权而被迫流亡的俄罗斯和白俄罗斯音乐家的作品。

他身后留下了妻子和三个儿子。

“他毕生致力于捍卫俄罗斯独立媒体,”他的儿子彼得(Pjotr)——《卫报》记者,曾任《莫斯科时报》记者——在X网站上写道,“在他生命的最后时刻,他恳请人们继续支持新闻自由。” 译自他创办《莫斯科时报》(英文版)

VNU

荷兰联合出版社(Verenigde Nederlandse Uitgeverijen,简称VNU,字面意思是“联合荷兰出版社”,成立于1964年)是一家荷兰出版公司,其产品包括欧洲消费杂志、荷兰地方报纸、面向欧洲和北美市场的商业出版物以及教育出版物。[60]

1997年,VNU以21亿美元收购了ITT Sheraton的电话簿出版业务(ITT World Directories),并将其更名为VNU World Directories。[60]

1999年,VNU收购了尼尔森媒体研究公司(Nielsen Media Research),该公司原为AC尼尔森公司的一部分。[61] 20世纪90年代,VNU曾拥有匈牙利商业杂志《Figyelő》。[62]

2000年,VNU以6.5亿美元的价格从联合新闻传媒集团(United News & Media)手中收购了米勒·弗里曼公司(Miller Freeman, Inc.)。[63] VNU将收购的米勒·弗里曼公司的大部分资产并入了VNU Expositions公司。 VNU随后剥离了部分原Miller Freeman的资产。[64]

2001年2月,VNU宣布对其科技新闻门户网站VNUNet进行大规模重组。该计划导致10名员工被裁。[65] 同年晚些时候,该公司以125万欧元的价格将其整个杂志出版部门出售给了Sanoma,并将其报纸资产出售给了Wegener。VNU转而专注于市场研究和数据收集,于2001年收购了AC Nielsen,将原Nielsen业务的两部分重新合并,并收购了其他研究和数据收集部门,包括BASES、Claritas、HCI和Spectra。2006年,该公司被一个由六家投资者组成的财团以每股28.75欧元的价格收购,总价达75亿欧元。[66] 同年,该集团聘请了前通用电气高管David L. Calhoun担任首席执行官。[33]

2004年,VNU World Directories被出售给Apax Partners和Cinven。[67] 2006年,VNU以3.2亿欧元(2.1亿英镑)的价格将其商业出版部门出售给风险投资集团3i,后者随后又将英国分部(VNU Business Publications Ltd)出售给了Incisive Media。[32]

2007年,该公司更名为尼尔森公司。

企业事务与文化

国际足联与尼尔森公司签约,由尼尔森公司为2017年国际足联联合会杯和2018年国际足联世界杯提供官方市场调研服务。

===

维基百科

德克·绍尔(Derk Sauer,1952年10月31日-2025年7月31日)是一位荷兰记者和媒体人,也是《莫斯科时报》的创始人。

早年生活和教育

绍尔于1969年在阿姆斯特尔芬的卡西米尔中学(Casimir Lyceum)完成了高等市民学校(Hogere Burgerschool)的毕业考试。在校期间,他曾为VPRO电视台的晨间节目《Morgen》担任导演吉德·贾斯帕斯(Gied Jaspars)的助理。[1] 14岁时,他创立了“世界和平行动小组”,并在阿姆斯特尔芬组织了一场反对华沙条约组织入侵捷克斯洛伐克的示威游行。[2] 在枫叶口香糖厂短暂工作后,他正式投身新闻行业。

职业生涯

绍尔的记者生涯始于《论坛报》(De Tribune)——当时荷兰共产党(KEN,ml)[3](现为社会党(SP)的党报)的主编,[4] 当时的主编是库斯·范·佐默伦(Koos van Zomeren)。

1970年,19岁的绍尔前往北爱尔兰,为VPRO广播电台和《绿色阿姆斯特丹人报》等媒体报道动乱局势。在贝尔法斯特,他从当地爱尔兰共和军指挥官手中租了一间位于新洛奇路(爱尔兰共和军的据点)的房间。[5]

20世纪70年代初,他与记者方斯·伯格合作,为VVDM的月刊《Twintig》撰稿。从1975年开始,绍尔和伯格以二人组合的形式为周刊《Nieuwe Revu》撰稿。他们还与阿德里安·蒙舒韦尔共同创立了“Tilt Film”公司,并与鲍勃·维瑟共同制作了VPRO电视台的节目《NEON》。为了拍摄 BBC Panorama,他们从河内前往西贡,在库尔德斯坦拍摄,并与柬埔寨红色高棉一起拍摄,并制作了纪录片 Een Koninkrijk voor een Huis(“房子的王国”),讲述贝娅特丽克丝女王就职期间的占屋者骚乱。[6][7]

1982年至1989年,绍尔担任《Nieuwe Revu》主编。[8]在他的领导下,Frits Barend、Henk van Dorp、Boudewijn Büch、Henk Spaan、Ischa Meijer、Karel Glastra van Loon、Gerrit de Jager 和 Erwin Olaf 等知名记者、专栏作家和漫画家也加入了该杂志。

在俄罗斯

1989年底,德克·绍尔应俄罗斯全国记者联盟(VNU)的邀请,携妻子艾伦·弗贝克和幼子移居莫斯科,与俄罗斯记者联盟莫斯科分会合作创办一家合资企业。他们的目标是推出俄罗斯第一份光面杂志——《莫斯科杂志》。[1] 然而,据绍尔称,他的俄罗斯同事并非记者,而是克格勃特工。[4]

1992年,俄罗斯全国记者联盟撤出俄罗斯,绍尔和他的商业伙伴安妮玛丽·范加尔决定留在俄罗斯。同年,他们与诺瓦传媒集团合作,成立了独立传媒出版公司。[9][10][11] 同年,他们创办了英文日报《莫斯科时报》。该报最初免费发行,但后来改为付费订阅,尽管颇受欢迎,绍尔和范加尔仍然持续亏损。[1]随后,范加尔与赫斯特集团合作,出版俄语版《时尚》(Cosmopolitan),艾伦·弗贝克担任联合主编。[12] 之后,《花花公子》(Playboy)、《FHM》、《时尚芭莎》(Harper's Bazaar)、《好管家》(Good Housekeeping)、《时尚先生》(Esquire)和《男士健康》(Men's Health)的俄语版也相继问世,使独立传媒集团发展成为一家国际多媒体公司,并最终成为俄罗斯市场的领导者。

1999年,绍尔与《金融时报》和《华尔街日报》合作创办了商业报纸《Vedomosti》。[13][1]

2005年,绍尔以1.42亿欧元的价格将《莫斯科时报》出售给了芬兰的萨诺玛集团。[14][15]

2005年4月,绍尔创立了新阿姆斯特丹出版社。2014年,他将自己持有的50%股份出售给了诺瓦传媒集团。[5]

2007年,绍尔与弗里茨·巴伦德、鲁德·亨德里克斯和彼得·斯托姆斯共同创办了Het Gesprek——一个专门播出访谈和辩论节目的电视频道。[16]

2010年1月,绍尔与投资公司Egeria从PCM出版社手中收购了《新鹿特丹商报》(NRC Handelsblad)和nrc.next两份报纸。[17] 由于绍尔对编辑方向的影响,比尔吉特·唐克于2010年7月1日辞去了《新鹿特丹商报》总编辑的职务。绍尔认为,报纸不再适合报道突发新闻——因为其他媒体速度更快——而应该更多地专注于提供背景信息和分析。[6][7] 2014年,绍尔被主要股东Egeria从监事会除名。[8]

俄罗斯当局的迫害

2012年,绍尔受自由派寡头米哈伊尔·普罗霍罗夫之邀,执掌其媒体公司RBK。绍尔组建了一支新团队,由记者莉扎·奥塞廷斯卡娅领衔,两人此前曾在《新闻报》(Vedomosti)共事。新的编辑方向吸引了大量读者,但克里姆林宫加大了对老板普罗霍罗夫的施压,要求其进行干预。2015年,绍尔辞去RBK总监一职,转任其母公司ONEXIM的副总裁。[18][19]

2016年,RBK发布了关于“巴拿马文件”和弗拉基米尔·普京涉案情况的报道后,蒙面特工突袭了普罗霍罗夫的办公室,并查获了大量文件。[20] 多家俄罗斯媒体报道称,绍尔因涉嫌欺诈正在接受调查,据称与2014年的一笔股票交易有关。[21] 绍尔驳斥了这些指控,称其“纯属无稽之谈”,并暗示俄罗斯当局可能对他旗下媒体公司的报道不满:“一旦他们发现某个公司或个人碍事,就会挖出一些案子来。成千上万的企业家就是这样锒铛入狱的。”[22]

2017年,绍尔回购了《莫斯科时报》。随后,他立即将该报转型为全数字化版本。他并不指望从这个项目中获利,而是将其主要视为对俄罗斯新闻自由的贡献。[12]他声称,这份报纸可以成为向海外民众普及鲜为人知的国内议题的绝佳媒介。[14]

2020年,绍尔与《新闻报》(Vedomosti)的前记者共同创办了俄罗斯商业平台VTimes。到2021年,俄罗斯当局将VTimes列为“外国代理人”。[23]

2022年3月,在俄罗斯入侵乌克兰几周后,绍尔和同事们迁往阿姆斯特丹。《莫斯科时报》由DPG Media托管。[24] 不久之后,独立电视台TVRain(Dozhd)和网络频道Meduza的记者也加入了他们,使阿姆斯特丹成为俄罗斯独立新闻的避风港。[25][26]

2025年1月,绍尔与俄罗斯音乐记者阿尔捷米·特罗伊茨基(Artemy Troitsky)和同事詹妮弗·杜因(Jennifer Duin)共同创办了一家音乐厂牌,旨在支持那些被禁止在本国演出的乐队和艺术家。[27]

政治观点

绍尔出生于阿姆斯特丹,过去自认为是毛主义者,自青年时期便积极参与荷兰左翼政治活动。他声称,1968年发生在巴黎的“红色五月”学生运动(当时他15岁)对他后来的政治信仰产生了深远的影响。[28][9] 从17岁起,绍尔就受到荷兰国内情报机构(BVD)近20年的监视和窃听。[4] 后来,他摒弃了共产主义意识形态,并将毛泽东描述为“怪物”。他是荷兰社会党的成员。[9] 在2022年接受《人民报》(De Volkskrant)采访时,他表示自己也是工党和Volt党的成员,并倡导左翼进步合作。[29]

个人生活与逝世

绍尔与记者艾伦·弗贝克(Ellen Verbeek)结婚,育有三个孩子,其中一个儿子彼得·绍尔(Pjotr Sauer)也是记者,就职于《卫报》。

他是抵抗战士兼英国航海家彼得·塔泽拉尔的远房表亲( He was a distant cousin of resistance fighter and England voyager Peter Tazelaar 彼得·塔泽拉尔--彼得·塔泽拉尔(1920年5月5日-1993年6月6日)是二战期间荷兰抵抗运动的成员,曾为英国特别行动执行处(SOE)担任特工。战后,他曾在荷属东印度群岛服役,之后返回欧洲,在铁幕后的东欧为美国工作,这段经历启发了伊恩·弗莱明创作詹姆斯·邦德系列小说。)。

彼得·塔泽拉尔

伊恩·弗莱明

绍尔于2025年7月31日在多姆堡的家中去世,享年72岁。几周前,他在科孚岛的一次航海事故中受伤。

==========

1695年罗梅因·德·霍格(Romeyn de Hooghe)绘制的阿姆斯特丹葡萄牙犹太教堂内部

荷兰犹太人

荷兰(深绿色)在欧洲的位置

总人口

41,100–45,000 [30,000(犹太母亲),15,000(犹太父亲)][1]

人口较多的地区

阿姆斯特丹、阿姆斯特尔芬、鹿特丹、海牙

语言

荷兰语、希伯来语、意第绪语、拉迪诺语

宗教

犹太教

相关族群

阿什肯纳兹犹太人、塞法迪犹太人

系列文章之一:

犹太人和犹太教

词源 谁是犹太人?犹太研究

宗教

文献

历史

社群

人口

按国家划分的犹太教 犹太人名录 散居地 按国家划分的历史人口 按城市划分的人口 遗传学研究 民族性

以色列和巴勒斯坦

旧伊舒夫新伊舒夫以色列犹太人巴勒斯坦犹太人

非洲

阿尔及利亚安哥拉比拉德苏丹博茨瓦纳喀麦隆佛得角贝宁刚果民主共和国吉布提埃及埃塞俄比亚贝塔以色列厄立特里亚斯威士兰加蓬冈比亚加纳几内亚几内亚比绍象牙海岸肯尼亚利比亚马达加斯加马拉维马里毛里求斯摩洛哥莫桑比克纳米比亚尼日利亚(伊博)共和国刚果圣多美和普林西比塞拉利昂索马里南非苏丹坦桑尼亚突尼斯乌干达(阿巴尤达亚)赞比亚津巴布韦

亚洲

阿富汗亚美尼亚阿塞拜疆巴林柬埔寨中国格鲁吉亚香港香港 印度 印度尼西亚 伊朗 伊拉克 以色列 日本 约旦 哈萨克斯坦 库尔德斯坦 科威特 吉尔吉斯斯坦 黎巴嫩 马来西亚 蒙古 缅甸 尼泊尔 阿曼 巴基斯坦 菲律宾 卡塔尔 沙特阿拉伯 韩国 新加坡 斯里兰卡 叙利亚 塔吉克斯坦 台湾 泰国 土耳其 阿拉伯联合酋长国 乌兹别克斯坦 越南 也门

欧洲 阿尔巴尼亚 奥地利 白俄罗斯 比利时 波斯尼亚 保加利亚 克罗地亚 塞浦路斯 捷克 丹麦 爱沙尼亚 芬兰 法国 德国 希腊 罗马尼亚 匈牙利 冰岛 爱尔兰 意大利 拉脱维亚 列支敦士登 立陶宛 卢森堡 摩尔多瓦 黑山 荷兰 北马其顿 挪威 波兰 葡萄牙 罗马尼亚 俄罗斯 苏联 塞尔维亚 斯洛伐克 斯洛文尼亚 西班牙塞法迪犹太人瑞典瑞士乌克兰英国英格兰苏格兰威尔士

北美洲

加拿大格陵兰美国

拉丁美洲和加勒比海地区

阿根廷玻利维亚巴西智利哥伦比亚哥斯达黎加古巴多米尼加共和国厄瓜多尔萨尔瓦多危地马拉圭亚那海地洪都拉斯牙买加墨西哥尼加拉瓜巴拿马巴拉圭秘鲁波多黎各苏里南乌拉圭委内瑞拉

大洋洲

澳大利亚斐济关岛新西兰帕劳

教派

文化

语言

政治

类别门户

vte

荷兰犹太人的历史主要可以追溯到16世纪末和17世纪,当时来自葡萄牙和西班牙的塞法迪犹太人开始在阿姆斯特丹和其他一些荷兰城市定居[2][3],因为当时的荷兰是宗教宽容的罕见中心。由于葡萄牙犹太人数十年来一直没有接受拉比的管辖,因此第一代皈依犹太教的人必须接受正规的犹太信仰和习俗教育。这与来自中欧的阿什肯纳兹犹太人形成鲜明对比,后者虽然遭受迫害,却生活在有组织的社群中。17世纪的阿姆斯特丹因其作为犹太人生活中心的重要性而被誉为“荷兰的耶路撒冷”。17世纪中期,来自中欧和东欧的阿什肯纳兹犹太人迁徙至此。这两个群体都出于宗教自由和逃避迫害的原因而迁徙,如今他们能够在拉比的管辖下,在各自独立的、有组织的、自治的犹太社群中公开地以犹太人的身份生活。此外,荷兰的经济机遇也吸引了他们,因为荷兰是世界贸易的重要枢纽。

荷兰曾是西班牙帝国的一部分,是神圣罗马帝国皇帝查理五世从勃艮第继承的领土。1581年,荷兰北部各省宣布脱离天主教西班牙独立,由此引发了与西班牙的长期冲突。主要动机是信奉当时在西班牙统治下被禁止的基督教新教。宗教宽容,“良心自由”是这个新独立的国家的基本原则。葡萄牙犹太人,自称为“葡萄牙民族的希伯来人”,在种族上强烈认同葡萄牙人的身份,并在近代早期对阿什肯纳兹犹太人抱有矛盾的态度。[4] 17世纪末,荷兰与英国的战争削弱了荷兰的贸易,导致葡萄牙犹太社群的财富和规模下降。与此同时,阿什肯纳兹犹太人口迅速增长,并在此后一直保持着人口数量上的优势地位。

荷兰共和国灭亡后,受法国影响的巴达维亚共和国于1796年解放了犹太人,赋予他们完全公民权。在拿破仑·波拿巴建立的君主制下,路易·拿破仑国王剥夺了犹太社群领袖(parnasim)对其社群的所有管辖权,使他们成为国家官员。[5]

到1940年,荷兰约有14万犹太人。二战期间,纳粹占领荷兰,犹太人大屠杀尤为残酷,约75%的犹太人被驱逐到集中营和灭绝营。[6] 其中最著名的是安妮·弗兰克,她的德裔犹太家庭逃往阿姆斯特丹。战争期间,只有约3.5万名生活在荷兰的犹太人幸存下来。位于阿姆斯特丹的犹太历史博物馆,坐落于一座前犹太教堂内,收藏了大量与荷兰犹太历史相关的资料。自二十世纪后期起,荷兰设立了官方公共场所纪念大屠杀,其中包括荷兰国家大屠杀博物馆,该博物馆于2024年由荷兰国王揭幕。

荷兰共和国成立之前

本部分需要更多引用以供核实。请添加可靠来源的引用,以帮助改进本文。未提供来源的内容可能会被质疑并移除。(2024年1月)(了解如何以及何时移除此消息)

最早的犹太人很可能是在公元初期罗马征服时期抵达“低地国家”(今比利时和荷兰)。除了知道他们人数不多之外,人们对这些早期定居者知之甚少。在一段时间内,犹太人的存在最多只是一些零星的小型社区和分散的家庭。可靠的文献证据仅可追溯到12世纪;几个世纪以来,记录显示犹太人在该地区遭受迫害,并经常被驱逐。 11至12世纪的早期文献记载了基督徒与犹太人之间的正式辩论或争论,试图说服犹太人接受基督教的真理并使其皈依基督教。在其他省份,尤其是在1321年犹太人被驱逐出法国以及在埃诺省和莱茵省遭受迫害之后,此类辩论或争论的记录出现得更早。据记载,最早的犹太人于1325年出现在海尔德兰省。自1404年以来,犹太人就定居在奈梅亨(最古老的定居点)、杜斯堡、聚特芬和阿纳姆。从13世纪开始,有文献表明犹太人居住在布拉班特省和林堡省,主要集中在布鲁塞尔、鲁汶、蒂嫩等城市。马斯特里赫特的犹太街(荷兰语拼写:Jodenstraat (Maastricht))始建于1295年,是他们存在的又一古老证据。

14世纪的文献也提到安特卫普、梅赫伦以及北部海尔登地区有犹太居民。

1347年至1351年间,欧洲遭受黑死病(瘟疫)的侵袭。这在中世纪的反犹主义言论中催生了一个新的主题。犹太人被认为是这场瘟疫及其迅速蔓延的罪魁祸首,因为他们被认为毒害了基督徒使用的泉水。许多中世纪编年史都提到了这一点,例如通厄伦的拉达尔夫·德·里沃(约1403年)的编年史,他写道,犹太人在布拉班特地区和兹沃勒市遭到屠杀,因为他们被指控传播了黑死病。这一指控与针对犹太人的其他传统血祭诽谤并列。他们被指控刺穿圣餐用的圣体,并在逾越节期间杀害基督徒儿童作为血祭。当地犹太社区经常遭到部分或全部屠杀,或在歇斯底里的暴乱中被驱逐。1370年5月,六名犹太人在布鲁塞尔被处以火刑,罪名是盗窃和亵渎圣餐。此外,还有文献记载了犹太人因被指控亵渎圣体而遭受虐待和侮辱的案例,例如在祖特芬、代芬特尔和乌得勒支等城市。暴徒屠杀了该地区的大部分犹太人,并将幸存者驱逐出境。

1349年,神圣罗马帝国皇帝路易四世授权格尔德斯公爵在其领地内接纳犹太人。犹太人在此提供服务、缴纳税款,并受到法律保护。在阿纳姆,有记载提到一位犹太医生,当地官员曾保护他免受民众的敌意。犹太人何时定居乌得勒支教区尚不清楚,但有关犹太饮食律法的拉比记录推测,当地的犹太社群可以追溯到罗马时代。1444年,犹太人被驱逐出乌得勒支城。直到1789年,犹太人仍被禁止在城内过夜。他们在两小时车程外的马尔森村受到容忍,尽管他们的处境并不乐观。然而,马尔森社群却是荷兰最重要的犹太人定居点之一。巴伐利亚公爵阿尔伯特允许犹太人进入泽兰省。

1477年,勃艮第的玛丽嫁给了奥地利皇帝腓特烈三世之子马克西米利安大公,荷兰由此并入奥地利,其领地转入西班牙王室。16世纪,由于西班牙国王查理五世和腓力二世的迫害,荷兰卷入了一系列艰苦卓绝的斗争,以对抗日益壮大的政治和天主教宗教霸权。1522年,查理五世在海尔德兰省和乌得勒支省颁布法令,针对那些被怀疑信仰松懈的基督徒以及未受洗的犹太人。1545年和1549年,他再次颁布类似的法令,试图镇压当时正在兴起的宗教改革运动。1571年,阿尔瓦公爵通知阿纳姆当局,所有居住在那里的犹太人都应被逮捕并拘留,直至决定他们的命运。

应荷兰的请求,神圣罗马帝国皇帝马蒂亚斯在大多数省份建立了宗教和平。

荷兰共和国

主条目:荷兰的塞法迪犹太人

罗梅因·德·霍格 (Romeyn de Hooghe) 于 1695 年绘制的阿姆斯特丹埃斯诺加犹太教堂讲坛

阿姆斯特丹埃斯诺加犹太教堂内部,该教堂是葡萄牙裔以色列人(塞法迪犹太人)社群的会堂。它于 1675 年 8 月 2 日落成,至今仍被犹太社群使用。

十七世纪的荷兰黄金时代也是荷兰葡萄牙裔犹太人的黄金时代。从早期葡萄牙移民的迁徙,到在阿姆斯特丹建立葡萄牙犹太社群,再到繁荣的商业网络将阿姆斯特丹与更广阔的大西洋世界连接起来,以及十七世纪后期一系列英荷战争后社群的急剧衰落,阿姆斯特丹一直被称为“荷兰的耶路撒冷”。

迁徙至荷兰

有两个事件将犹太人带到了荷兰。 1579年,荷兰北部各省签署了《乌得勒支联盟》,该联盟在第13条中正式确立了政治安排,并保障了良心自由。[7] 1581年,联合省的代表们颁布了《弃绝法令》,宣布脱离西班牙独立,废黜了国王菲利普的统治。菲利普是天主教正统教义的坚定捍卫者,同时他也是葡萄牙的君主,这进一步强化了葡萄牙宗教裁判所的权力。葡萄牙犹太人寻求宗教庇护所,而荷兰北部似乎符合这一条件,他们也希望找到一个具有商业机会的地方。在16世纪末,荷兰共和国并非理想的目的地,因为当时并没有成熟的犹太社区供葡萄牙新基督徒(皈依者)迁居,如果他们希望在表面上以基督徒身份生活后重新皈依犹太教,就无法前往。[8]

塞法迪犹太人在荷兰早期形成的历史“尚属推测”,[9] 但其根源可以追溯到西班牙和葡萄牙的宗教历史。在天主教君主统治下的西班牙,拒绝皈依基督教的犹太人于1492年根据《阿尔罕布拉法令》被驱逐出境,许多人前往更为宽容的葡萄牙王国。然而,葡萄牙国王曼努埃尔一世于1496年和1497年颁布的法令强制犹太人皈依基督教,同时也禁止他们离开葡萄牙王国。在西班牙,皈依基督教的犹太人被称为“皈依者”(conversos)或“新基督徒”,他们受到宗教裁判所的管辖,宗教裁判所严密监视他们是否继续秘密信奉犹太教,即所谓的“隐秘犹太人”(crypto-Jews),或被贬称为“马兰诺人”(Marrano,参见anusim)。葡萄牙当时尚未设立宗教裁判所。被迫皈依基督教的犹太人不会立即因私下信奉犹太教而受到惩罚,尽管他们公开信奉天主教,因此在葡萄牙仍然保持着强大的犹太社群。

移居阿姆斯特丹的葡萄牙犹太男子,其中许多是商人,与荷兰普通男性相比,他们的识字率极高。[10] 葡萄牙犹太商人此前已在尼德兰南部的安特卫普定居,那里是伊比利亚商品(如糖、银锭、香料和烟草)的贸易中心。他们也曾在法国汉堡定居,少数人则在伦敦定居。在16世纪末,阿姆斯特丹并非犹太商人的首选目的地。随着西班牙尼德兰成为国际贸易中心,葡萄牙犹太人迁往安特卫普,后来又迁往阿姆斯特丹,以寻求商业机会。[8]

随着北部各省成为新教的堡垒,荷兰起义者为争取摆脱西班牙的统治和宗教宽容原则而战,[11] 最终获得了自治权,并在八十年战争后的1648年得到西班牙的最终承认。 16世纪末,一些来自伊比利亚半岛(希伯来语中伊比利亚的名称为Sepharad)的塞法迪犹太人开始在荷兰定居,尤其是在阿姆斯特丹,并在那里站稳了脚跟,但他们的身份地位并不明确。一些阿什肯纳兹犹太人在16世纪70年代从德国迁徙到荷兰的奥姆兰地区[12],17世纪中后期,来自中欧的阿什肯纳兹犹太人开始大量迁徙。尽管在中欧遭受迫害,阿什肯纳兹犹太人在迁徙到荷兰之前就已经以犹太人的身份生活。格罗宁根第一批有一定数量的犹太人于1563年在阿平厄丹定居,他们在那里因肉类和布匹的销售与荷兰行会发生冲突。[13] 埃姆登为阿姆斯特丹的葡萄牙移民提供了他们的第一位拉比——摩西·乌里·哈列维(又名菲利普斯·约斯滕),直到该社群发展壮大到足以开始培训葡萄牙男子担任拉比为止。这两个社群在犹太教内部是族裔上不同的,拥有各自独立的宗教组织。

宗教宽容与犹太社群的建立

约1695年,阿姆斯特丹葡萄牙犹太教堂外景,展现了富裕社群的社会风貌。(罗梅恩·德·霍格摄)

荷兰各省为虔诚的犹太人建立社群和私下进行宗教活动提供了较为有利的条件。但要建立一个犹太社群,需要一位拉比来到阿姆斯特丹。当时葡萄牙皈依犹太教的人中并没有这样的拉比。那些希望在拉比的指导下以犹太人身份生活的人需要学习犹太教的宗教和文化习俗。第一位拉比是来自埃姆登的摩西·乌里·哈列维,埃姆登是当地阿什肯纳兹犹太人聚居地的一部分。在没有专门的礼拜场所的情况下,他建立了犹太教的习俗。他从埃姆登带来了一卷《托拉》,这是犹太教礼拜的必备经卷。[14]

约1695年,将遗体运送到阿姆斯特丹的犹太公墓。 1695年,罗梅恩·德·霍格 (Romeyn de Hooghe)

最初,为犹太人创造神圣的礼拜场所并非易事,因为阿姆斯特丹当局并未将犹太人纳入宗教宽容的范畴。雅各布·蒂拉多(又名詹姆斯·洛佩斯·达·科斯塔)获得了当局的许可,可以在家中进行犹太教活动,但不得公开进行。蒂拉多对葡萄牙犹太社区的建立做出了重要贡献。17世纪初,三个葡萄牙犹太会堂相继成立,并在17世纪末合并,建造了大型葡萄牙犹太会堂——埃斯诺加会堂 (Esnoga),至今仍在使用。

对于一个运转良好的犹太社区而言,拥有犹太墓地也至关重要。1606年和1608年,阿姆斯特丹的犹太人最初被无故拒绝设立墓地,只能将逝者埋葬在格罗特 (Groet) 公墓。[15] 但最终,他们在奥德凯尔克 (Ouderkerk) 获得了一块土地,用于安葬葡萄牙犹太人。[16] 该墓地位于阿姆斯特丹市中心以南五英里处。巴鲁赫·斯宾诺莎的外祖父恩里克·加尔塞斯(又名老巴鲁赫)的葬礼,为我们了解安葬于此墓园的资格问题提供了一些线索。他从安特卫普迁居阿姆斯特丹后,曾请求获准葬于此墓园;然而,他并未参与当时任何犹太会堂的礼拜活动。他终生未受割礼,但在葬于老教堂墓园之前,他被追授了割礼。加尔塞斯的墓地位于墓园正式边界之外,“一块为未受割礼、不完全融入社群的边缘地带”[17]。许多犹太墓地的墓碑为我们提供了关于犹太男女以及整个犹太社群的有用信息,这些信息一直延续到1796年,即犹太人获得公民权并不再被隔离的年份[18]。

拉比索尔·列维·莫泰拉

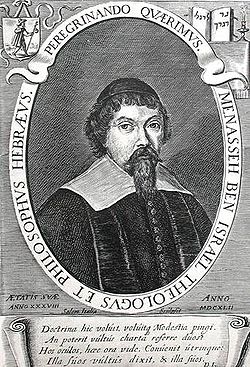

拉比梅纳西·本·以色列

拉比艾萨克·阿博阿布·达·丰塞卡

在荷兰联合省,宗教宽容并未被明确写入法律。1616年阿姆斯特丹市长颁布的一项法令是第一项也是唯一一项此类正式声明,该法令一直有效至1795-1796年犹太人获得解放为止。该法令禁止犹太人公开批评基督教;禁止试图使基督徒皈依犹太教或为基督徒施行割礼。犹太人可以购买公民身份,但不能继承。犹太人不得从事受荷兰行会保护的、需要公民身份的行业或职业。犹太男子被禁止与任何基督徒女性进行“肉体接触”,包括作为配偶或性工作者。[19][20] 禁止犹太男子与基督徒女性发生性接触的规定促成了该法令的颁布。[21]许多基督徒妇女起诉葡萄牙犹太男子,要求支付生育费用和/或子女抚养费。与欧洲其他地方不同,阿姆斯特丹并不禁止犹太人雇用基督徒仆人,这一点曾被到访阿姆斯特丹的德国游客注意到。家庭内部的私密性为这种性接触提供了机会。[22] 当时也没有禁止犹太妇女嫁给基督徒男子。[23]

阿姆斯特丹没有专门的犹太人居住区,因为犹太人是这座城市的新移民群体。这座城市本身就聚集了来自其他地区的移民,所以犹太人最初并不特别引人注目。[24] 在阿姆斯特丹,犹太人倾向于聚集在某个特定区域,但并不局限于此。荷兰的惯例是要求犹太人获得居住许可并缴纳年费。[25] 一些17世纪阿姆斯特丹的富裕葡萄牙犹太人与荷兰富商为邻,拥有房产。

职业与行业

1655年至1699年间,葡萄牙犹太男性的经济活动范围较为狭窄,其中商人占比最高,达72%,在近693名有记录的男性中,有498人从事商业活动。紧随其后的是31名经纪人。其他职业零星分布,其中教师(22人)、医生(10人)和外科医生(10人)人数最多。此外,还有技艺精湛的钻石切割师和抛光师(20人),以及与热带产品烟草相关的从业者,包括13名烟草零售商和13名烟草工人。[26] 医生包括塞缪尔·阿布拉瓦内尔、大卫·涅托、伊利亚·蒙塔尔托和布埃诺家族。1623年4月,约瑟夫·布埃诺曾为莫里斯王子诊治疾病。犹太人被允许进入大学学习,医学是当时唯一对他们而言具有实际用途的科学分支。他们不被允许从事法律工作,因为律师必须宣誓效忠基督教,这排除了他们。[需要引用] 犹太人也被排除在行会之外,例如阿姆斯特丹市在1632年通过的一项决议(当时的荷兰城市在很大程度上是自治的)。然而,他们被允许从事某些行业:印刷、书籍销售以及肉类、家禽、杂货和药品的销售。1655年,一位塞法迪犹太人被特例允许使用化学方法建立一家糖厂。[需要引用]

17世纪的阿姆斯特丹涌现出许多著名的塞法迪犹太人,其中包括拉比兼反基督教辩论家索尔·列维·莫泰拉。他的对手是更为知名的阿姆斯特丹拉比梅纳西·本·以色列。他以与基督教领袖广泛通信而闻名,并致力于推动犹太人在英国的重新定居。其中最著名的是哲学家本笃·德·斯宾诺莎(巴鲁赫·斯宾诺莎),他出生于阿姆斯特丹,是一位葡萄牙犹太人,并在那里长大。1656年,他被逐出犹太社群。他公开拒绝接受拉比的权威。他表达了关于上帝(本质)的非正统观点;质疑圣经的神圣起源;并否定摩西律法。1670年,他以匿名拉丁文出版了其思想的主要部分,但在他1677年去世后,他的全部著作才得以出版并广泛流传。[27]

犹太妇女

女性进入葡萄牙犹太教堂的入口,罗梅因·德·霍格

与当时大多数非犹太女性一样,犹太女性通常不参与家庭以外的劳动。有一些关于女性移民的数据。在犹太社群形成的早期,新娘稀缺,因此男性会到其他犹太社群寻找合适的女性。安特卫普是新娘的来源地之一,而且她们的社会地位似乎高于其他地方出生的犹太女性,识字率是判断社会地位的依据。1598年至1699年间,安特卫普女性的文盲率最低(41人中仅有3人),为7.3%,汉堡位居第二低,为18.2%(55人中10人)。阿姆斯特丹出生的女性人数最多,725人中有227人,占31.8%,与荷兰阿姆斯特丹女性的68%相比,这一比例相当。[28] 婚姻登记簿是判断识字水平的重要依据,其中可以评估识字情况。阿姆斯特丹出生的犹太女性识字率下降可能是由于阿姆斯特丹犹太社区对女性识字能力的低估所致。[29] 在宗教领域,女性不计入祈祷所需的十人(minyan)人数;犹太女性没有在犹太教堂祈祷的绝对权利。[30] 女性和未婚男性不得被选举为犹太教堂管理机构——马哈马德(Mahamad)的成员。[31] 寡妇和孤儿女孩由犹太慈善机构资助。犹太男女之间的不正当关系,包括重婚,都会受到马哈马德的惩罚。马哈马德会惩罚未经父母许可结婚的犹太夫妇及其证婚人,认为这是对权威的蔑视。[32] 被丈夫抛弃的已婚犹太女性有时会与犹太男性发生婚外情并怀孕。在十八世纪,马哈马德会在了解情况后采取行动。领导层不遗余力地在社区出生登记册中将此类关系所生的子女认定为私生子。[33]

葡萄牙犹太商人与荷兰的繁荣

哲学家巴鲁赫·斯宾诺莎在阿姆斯特丹的葡萄牙犹太社区长大,但他因其激进的信仰和对拉比权威的直接挑战而被驱逐。

曼努埃尔·德·贝尔蒙特男爵(又名伊萨克·努内斯)在阿姆斯特丹的住所,罗梅恩·德·霍格,约1695年

当时并没有禁止犹太人参与经济活动,葡萄牙犹太商人在阿姆斯特丹十分活跃。这座城市因宗教宽容而繁荣,斯宾诺莎——阿姆斯特丹最著名的犹太裔居民——对此赞不绝口;

阿姆斯特丹这座城市因其自身的巨大繁荣和对所有人的敬仰而收获了这种(良心自由的)果实。在这个繁荣昌盛的国度和辉煌灿烂的城市里,各民族、各宗教的人们和谐共处……他的宗教信仰无关紧要:因为在法官面前,宗教信仰对案件的胜负毫无影响;也没有任何教派被如此轻视,以至于其信徒只要不伤害他人、按时纳税、行事正直,就能获得地方当局的保护。[34]

随着他们的定居,他们集体为这座城市带来了新的贸易专长和商业联系。他们还从葡萄牙带来了航海知识和技术,使荷兰得以开始与西班牙和葡萄牙殖民地在海外贸易中展开竞争。“葡萄牙犹太人”与阿姆斯特丹人民携手合作,为国家的繁荣做出了实质性贡献;他们是奥兰治家族的坚定支持者,并受到执政的保护。在十二年休战期间,荷兰共和国的商业大幅增长,并由此进入了一段蓬勃发展的时期。这一点在阿姆斯特丹尤为突出,马兰诺人在此建立了他们的主要港口和行动基地。他们与地中海沿岸国家保持着贸易往来,包括威尼斯、黎凡特和摩洛哥。摩洛哥苏丹在海牙设有大使,名叫塞缪尔·帕拉切,正是通过他的斡旋,1620年与巴巴里诸国达成了商业协议。

荷兰与西班牙在加勒比海和南美洲之间的贸易发展,正是由这些伊比利亚犹太人建立起来的。他们也为1621年荷兰西印度公司的成立做出了贡献,其中一些人还担任了公司董事。荷兰征服巴西的宏伟计划由葡萄牙船长弗朗西斯科·里贝罗负责实施,据说他与荷兰的犹太人有联系。阿姆斯特丹的塞法迪犹太人坚定地支持荷兰共和国与葡萄牙争夺巴西的斗争,这场斗争始于1637年拿骚-锡根伯爵约翰·莫里茨抵达累西腓。几年后,在巴西的荷兰人呼吁各行各业的工匠加入,许多犹太人响应了号召。1642年,约600名犹太人离开阿姆斯特丹前往巴西,同行的还有两位杰出的学者:伊萨克·阿博阿布·达·丰塞卡和摩西·拉斐尔·德·阿吉拉尔。 1654年,葡萄牙人收复了荷兰在累西腓附近甘蔗种植区占领的领土后,便前往其他荷兰殖民地寻求庇护,包括加勒比海的库拉索岛和北美洲的新阿姆斯特丹(曼哈顿)。

阿什肯纳兹犹太人

17世纪,塞法迪犹太人社群比阿什肯纳兹犹太人更加富裕,社会制度也更加稳固。葡萄牙犹太人瞧不起来自北欧和中欧的贫穷且受教育程度较低的阿什肯纳兹移民。17世纪50年代,大量来自立陶宛的犹太难民涌入,使葡萄牙犹太人建立的救济贫民体系不堪重负。[36] 许多阿什肯纳兹犹太人被宗教宽容且独立的荷兰省份所吸引,这主要是在17世纪中叶之后。哈姆·茨维家族就是一个例子。与伊比利亚半岛中部的犹太人不同,他们中的大多数是逃离迫害、流离失所的犹太人聚居区居民。此外,他们还因三十年战争(1618-1648)在北欧其他地区的暴力冲突、地方驱逐以及1648年发生在当时波兰东部的赫梅利尼茨基起义而流离失所。这些贫困的移民并不受欢迎。他们大量涌入,尤其威胁到阿姆斯特丹的经济,几乎所有人都拒绝接纳他们。他们通常定居在农村地区,男性一般以小贩为生。许多较小的犹太社区在荷兰各省建立起来。

随着时间的推移,许多德国犹太人通过零售贸易致富,并成为钻石切割和销售的专家。他们垄断了钻石贸易,直到1870年左右。

犹太人与荷兰国家

威廉四世被拥立为执政(1747年)后,犹太人找到了新的保护者。他与德平托家族的族长关系密切,他和妻子曾多次拜访德平托家族位于奥德凯尔克附近的图尔彭堡别墅。1748年,法军驻扎边境,国库空虚,德平托筹集了一大笔钱献给了国家。国务卿范·霍根多普写信给他:“你拯救了国家。”1750年,德平托安排将国债利率从4%降至3%。

在威廉五世的统治下,国家饱受内部纷争的困扰。但犹太人始终忠于他。1766年3月8日,威廉五世成年就任议会议员当天,犹太教堂举行了感恩仪式。1768年6月3日,威廉五世分别访问了德国和葡萄牙的犹太教堂。他还出席了多位犹太名门望族的子女的婚礼。

巴达维亚共和国与犹太人解放

1795年,法国大革命的成果也波及荷兰,其中包括犹太人的解放,使他们成为完全公民。[37][38] 1796年9月2日,国民公会颁布决议:“任何犹太人都不得被剥夺巴达维亚共和国公民所享有的权利和利益,只要他们愿意享受这些权利和利益。”摩西·莫雷斯科被任命为阿姆斯特丹市议员;摩西·阿塞尔被任命为阿姆斯特丹法院法官。以首席拉比雅各布·摩西·勒文斯坦姆为首的保守派人士并不渴望获得解放权。事实上,这些权利在很大程度上意义不大;他们的文化水平还不足以让他们融入普通社会;此外,提出这项解放的正是驱逐了他们敬爱的奥兰治亲王的政党,而他们对奥兰治亲王的忠诚如此之深,以至于海牙的首席拉比萨鲁科被称为“奥兰治教长”。旧制度下的男人们甚至被称作“橘子党”。尽管如此,法国大革命显著改善了犹太人的境况;1799年,他们的教会与基督教教会一样,获得了国库的拨款。1798年,约纳斯·丹尼尔·梅耶尔代表德国犹太人向法国外交部长求情;1802年8月22日,荷兰大使希梅尔彭尼克就同一问题向法国部长递交了一份照会。

十九世纪至1940年

从荷兰共和国成立、荷兰犹太人口的繁荣发展到第二次世界大战爆发,这段历史时期,尤其是大屠杀对荷兰的影响远超其他西欧国家,对这段历史的书写方式产生了影响。在荷兰犹太人获得解放后,犹太人日益融入荷兰社会,并逐渐世俗化,荷兰社会整体亦是如此。犹太人并未构成荷兰社会的一个独立群体(“支柱”),而是融入了其他群体之中。尽管许多犹太人不再恪守宗教信仰或与犹太文化有着密切联系,但非犹太裔荷兰人仍然将他们视为一个独立的群体。[39] 犹太人集中在少数几个经济领域,例如犹太人传统上从事的钻石行业[40]和一些小型犹太企业家发展成为实业家的纺织业[41]。这两个行业在当时对荷兰整体经济都产生了重要影响。

荷兰王国

一幅1806年的法国版画描绘了拿破仑·波拿巴解放犹太人的场景。

1806年至1810年间,荷兰王国由拿破仑的弟弟路易·波拿巴统治。他的目的是改善犹太人的处境,使他们新获得的权利真正发挥作用。然而,他短暂的统治使他未能实现所有计划。例如,他将一些城市(乌得勒支和鹿特丹)的集市日从星期六改为星期一后,废除了法庭上使用的“犹太誓言”,并要求基督徒和犹太人宣誓同样的誓词。为了让犹太人适应兵役,他组建了两个营,共803名士兵和60名军官,全部由犹太人组成。此前,犹太人一直被排除在军队之外,甚至连城镇卫队也不例外。

路易·拿破仑设想的阿什肯纳兹犹太人和塞法迪犹太人的联合并未实现。他曾希望为犹太儿童建立学校,因为这些儿童被排除在公立学校之外;即使是1784年成立的“大众之子协会”(Maatschappij tot Nut van 't Algemeen)也不愿接收他们,或接纳犹太人成为会员。这一时期杰出的犹太人有迈耶·利特瓦尔德·莱赫蒙、摩西·所罗门·阿塞尔、卡帕多斯,以及医生大卫·海尔布隆、戴维斯(引入疫苗接种)、斯坦·范·劳恩(碲)等等。[42]

从荷兰君主制时期到二战期间的犹太人

费赫尔镇的犹太教堂。费赫尔的犹太社区是一个小型中世纪社区,在1900年左右达到鼎盛时期。此后几年,随着人们迁往更大的城市,社区规模缩小至约30人。该镇所有犹太人在大屠杀中遇难。

威廉六世抵达斯海弗宁根后不久,于12月11日加冕为王。1814年1月5日,海牙首席拉比莱曼斯组织了一场特别的感恩仪式,祈求上帝保佑盟军。许多犹太人参加了滑铁卢战役,拿破仑在此战中战败,35名犹太军官阵亡。威廉六世颁布法令废除了法国的统治。

犹太人在独立的荷兰也能繁荣发展,但并非享有平等的机会。在城市地区,非犹太雇主更倾向于雇用犹太雇员。犹太人往往占据城市劳动力市场的特定领域。犹太男子在钻石和烟草行业以及零售业找到工作;犹太妇女则在血汗工厂工作。[43] 由于通婚增多和居住地扩张,犹太人和非犹太人(外邦人)之间的界限开始模糊;安息日和犹太教饮食戒律的遵守程度下降;以及犹太人公民参与和政治参与度的提高。[44]

荷兰,尤其是阿姆斯特丹,在第二次世界大战之前一直是主要的犹太人口中心。阿姆斯特丹被当地的犹太居民称为“西方的耶路撒冷”。19世纪末20世纪初,随着来自“乡村”(mediene)的犹太人为了寻求更好的工作和生活条件而迁往大城市,该社区不断发展壮大。到1900年,阿姆斯特丹有51,000名犹太人,其中12,500人是贫民;海牙有5,754名犹太人,其中846人是贫民;鹿特丹有10,000名犹太人,其中1,750人是贫民。格罗宁根有2400人,其中613人为犹太人;阿纳姆有1224人,其中349人为犹太人。[45] 1900年荷兰总人口为5104137人,其中约2%为犹太人。[来源请求]

荷兰犹太人在总人口中所占比例相对较小,且表现出强烈的内部迁移倾向。他们从未真正形成一个“支柱”。原因之一是,在大屠杀之前,他们更倾向于加入社会主义和自由主义的“支柱”群体,而不是成为犹太社会的支柱。[46] 特别是社会主义的兴起,在原本由犹太人和基督徒组成的荷兰社会中形成了一个新的群体,这个群体是由犹太人通婚以及放弃宗教信仰的犹太人和基督徒组成的。在社会主义和自由主义群体中,宗教和种族背景的重要性较低,尽管个人可以保留一些宗教仪式或习俗。[44]

从19世纪初到第二次世界大战期间,荷兰犹太人口的增长速度略低于荷兰总人口的增长速度。1830年至1930年间,荷兰犹太人口增长了近250%(数据由犹太社区向荷兰人口普查局提供),而荷兰总人口增长了297%。[47]

1830–1966年荷兰犹太人口数量[48]

年份 犹太人口数量 来源

1830 46,397 人口普查*

1840 52,245 人口普查*

1849 58,626 人口普查*

1859 63,790 人口普查*

1869 67,003 人口普查*

1879 81,693 人口普查*

1889 97,324 人口普查*

1899 103,988 人口普查*

1909 106,409 人口普查*

1920 115,223 人口普查*

1930 111,917 人口普查*

1941 154,887 纳粹占领**

1947 14,346 人口普查*

1954 23,723 犹太人口统计委员会***

1960年 14,503 人口普查*

1966年 29,675 犹太人口统计委员会***

(*) 数据来源于荷兰人口普查中将“犹太教”列为宗教信仰的人数

(**) 至少有一位犹太祖父母的人。在另一次纳粹人口普查中,荷兰至少有一位犹太祖父母的人数为160,886人:其中135,984人有4位或3位犹太祖父母(计为“纯犹太人”);18,912人有2位犹太祖父母(“半犹太人”),其中3,538人是犹太教社群的成员;5,990人有1位犹太祖父母(“四分之一犹太人”)[49]

(***) 荷兰犹太教社群的成员人数(仅限符合犹太教律法规定的犹太人)

当时的杰出犹太人

当时涌现出许多杰出的犹太人。其中一位对荷兰政治体系产生深远影响的是阿莱塔·雅各布斯,她积极投身于争取妇女选举权的斗争。1919年男女平等选举权的确立,标志着漫长争取妇女选举权进程的最终完成。妇女争取选举权的斗争与阿莱塔·雅各布斯有着间接的联系。最初,法律只规定了投票的最低工资标准。由于她是第一位女医生,她的收入达到了这一标准,因此她希望行使自己的选举权。正是在她努力争取之后,1919年才最终立法明确赋予妇女选举权。[50]

这一时期其他杰出的荷兰犹太人包括:画家约瑟夫·伊斯雷尔斯(Jozef Israëls)、1911年诺贝尔和平奖得主托比亚斯·阿塞尔(Tobias Asser)[51]、飞利浦公司(NV Philips)旗下Gloeilampenfabrieken Philips的创始人杰拉德·菲利普斯(Gerard Philips)、律师兼荷兰高级委员会主席路德维克·恩斯特·维瑟(Lodewijk Ernst Visser,奥兰治-拿骚勋章司令勋位获得者,荷兰狮子勋章骑士勋位获得者)、来自奥斯(Oss)的布拉班特犹太家族企业,其中包括人造黄油生产商塞缪尔·范登伯格(Samuel van den Bergh),他是联合利华的创始人之一。萨尔·范兹瓦嫩贝格(Saal van Zwanenberg)是兹万肉制品的生产商,但他更为人所知的身份是制药公司欧加农(Organon)的创始人,进而也是阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)的创始人。哈托格公司(Hartog Hartog)被联合利华收购,Unox肉制品是这家家族企业肉类业务的延续。[52] 西蒙·菲利普·古德斯米特(De Bijenkorf百货公司创始人)[53] 利奥·迈耶和亚瑟·艾萨克(HEMA百货商店创始人)[54] 利奥·富尔德(鹿特丹犹太歌手)、赫尔曼·伍德斯特拉(Hollandia Matzes公司创始人,该公司前身为恩斯赫德的“Paaschbroodfabriek”面包厂)[55] 爱德华·梅耶斯(律师,现行《荷兰民法典》的创始人)。

第二次世界大战至20世纪末

大屠杀

主条目:荷兰的大屠杀

在纳粹德国占领中立国荷兰之后,荷兰的大屠杀以“惊人的速度”发生。不到两年时间,约75%的荷兰犹太人在纳粹大屠杀中遇难。[56] 纳粹迅速采取行动,将荷兰犹太人和犹太难民与荷兰民众隔离开来,一系列小规模措施最终将犹太人运往灭绝营。效仿纳粹在德国的做法,犹太人被剥夺了公民权利,许多职业也受到限制。荷兰最高法院首席大法官被迫辞职,仅仅因为他是犹太人。他的同事们对此却无动于衷。犹太人被迫登记,姓名和家庭住址都被记录在案。纳粹政权向民众发放新的身份证,犹太人的身份证上被印上一个大写的“J”字样。纳粹占领者利用现有的荷兰民政机构来执行他们的法令。荷兰警方对任何反抗行为都采取了暴力手段。1941年2月,当民众对限制犹太人的措施感到愤怒并举行罢工时,荷兰警方进行了逮捕。随后,纳粹当局立即警告荷兰民众,犹太人不属于荷兰民众,支持犹太人的人将“承担后果”。[57]

1939年,荷兰约有14万犹太人,其中包括约2.4万至2.5万名德裔犹太难民,他们于20世纪30年代逃离德国。(另有资料显示,1933年至1940年间,约有3.4万名犹太难民进入荷兰,他们大多来自德国和奥地利。)[58][59] 由于德裔犹太难民并非荷兰公民,且比荷兰犹太人更容易受到迫害,因此他们成为纳粹政策的首要目标,并被置于警察的直接控制之下。[60]

2017 年,在哈特姆村一户人家的烟囱里发现了一份 1931 年签署的犹太结婚证书(ketuba)。奥弗艾塞尔历史中心开始寻找这对在纳粹大屠杀中遇难的夫妇的亲属。[61]

1945–1960

本部分需要更多引用以供核实。请添加可靠来源的引用,以帮助改进本文。未提供来源的内容可能会被质疑并移除。

查找来源:“战后荷兰” 犹太人口 – 新闻 · 报纸 · 书籍 · 学术期刊 · JSTOR(2022年2月)(了解如何以及何时移除此消息)

二战后,荷兰犹太人口经历了一些显著的变化:失望、移民、低出生率和高通婚率。二战和纳粹大屠杀之后,返回家园的犹太人和那些在艰苦的隐居生活(“潜逃”)中幸存下来的犹太人,对自己的命运完全不了解,并且不得不承受财产的永久损失。尤其缺乏心理健康护理,直到1960年才在阿默斯福特的西奈中心开始发展。自1973年起,巴斯蒂安斯教授在莱顿大学附属的奥格斯特海斯特“45中心”尝试用LSD治疗大屠杀受害者,但收效甚微。犹太历史学家卢·德容制作的四部关于纳粹占领荷兰的电视纪录片开始增进人们对这段历史的了解。这些纪录片在荷兰国家公共电视台(NTS,当时唯一的电视频道)播出。前四集于1960年播出,被视为一个转折点,令许多此前对大屠杀的残酷程度几乎一无所知的荷兰人感到震惊。该系列纪录片一直播出到1964年。德容博士随后出版了一部共14部分、29卷的关于二战期间荷兰历史的著作。1965年,雅克·普雷瑟出版了他的巨著《消亡——荷兰犹太人的迫害与灭绝》。该书出版第一年就重印了六次,印数高达15万册,创下当时荷兰出版史上的最高纪录。

数千名幸存的犹太人移居巴勒斯坦托管地(即后来的以色列),或称“阿利亚”(Aliyah)。荷兰的阿利亚移民人数最初超过了其他任何西方国家。[需要引用] 以色列至今仍居住着约6000名荷兰犹太人。另一些人则移居美国。留守者中同化率和通婚率都很高。因此,犹太人的出生率和有组织的社群成员人数有所下降。大屠杀之后,随着人们对犹太人大屠杀的了解急剧增加,犹太人与非犹太人的关系逐渐变得更加友好。犹太社群从荷兰政府获得了赔偿金。[62] 此外,来自德国的赔偿金(Wiedergutmachung)也开始陆续流入荷兰犹太家庭。

1947年,即二战结束两年后,荷兰人口普查统计的犹太人总数仅为14,346人(不到1941年纳粹占领军统计的154,887人的10%)。后来,犹太组织将这一数字修正为1954年居住在荷兰的约24,000名犹太人。[需要引用] 与1941年的统计数字相比,这是一个巨大的损失。1941年的统计数字存在争议,因为纳粹占领军是根据种族分类来统计犹太人的。他们将数百名具有犹太血统的基督徒也算进了纳粹人口普查中。劳尔·希尔伯格在其著作《施害者、受害者、旁观者:1933-1945年的犹太灾难》中写道:“1943年,荷兰有1572名犹太裔新教徒……纳粹占领时期,荷兰还有约700名天主教犹太人……”

1954年,荷兰犹太人的记录如下(省份;犹太人人数):[需要引用]

格罗宁根 – 242

弗里斯兰 – 155

德伦特 – 180

上艾瑟尔省 – 945

海尔德兰省 – 997

乌得勒支 – 848

北荷兰 – 15,446(包括阿姆斯特丹 14,068)

南荷兰 – 3,934

西兰 – 59

北布拉班特省 – 620

林堡省 – 297

总计 – 23,723

20世纪60年代和70年代

韦斯特博克集中营的纪念碑,上面刻着被运送者的姓名,并以大卫之星标记。

由于79%的人口丧生,其中包括许多儿童和青少年,犹太人的出生率在20世纪60年代和70年代下降。跨族通婚现象增加;1945年至1949年间,犹太男性的跨族通婚率为41%,犹太女性为28%。到20世纪90年代,跨族通婚的比例上升到所有犹太婚姻的约52%。在男性,即所谓的“犹太父亲”[63][64]中,跨族通婚率高达80%[65]。犹太社区内部一些人试图扭转这一趋势,为单身犹太人创造结识其他单身犹太人的机会。Jingles[66]和Jentl en Jewell[67]等约会网站就是为此目的而设立的。根据荷兰犹太社会服务机构(Joods Maatschappelijk Werk)的研究,许多荷兰犹太人接受过高等教育。荷兰犹太女性在劳动力市场中的比例高于非犹太女性。

1970年,荷兰女王朱莉安娜为韦斯特博克集中营纪念碑揭幕,以纪念途经该集中营被送往纳粹死亡集中营的荷兰犹太人和其他受迫害群体。[68][69]

20世纪末和21世纪

阿姆斯特丹大屠杀纪念馆,2021年开放

阿姆斯特丹荷兰国家大屠杀博物馆

自20世纪末以来,许多犹太人(主要来自以色列和俄罗斯)移民到荷兰,其中俄罗斯犹太人是在苏联放宽移民限制以及苏联解体后移民的。大约三分之一的荷兰犹太人出生于其他国家。居住在荷兰(主要集中在阿姆斯特丹)的以色列犹太人数以千计(据估计,荷兰有5000至7000名以色列侨民,但也有人声称高达12000人)[70]。其中只有相对较少的人与荷兰的犹太教宗教机构有联系。21世纪以来,约有10000名荷兰犹太人移居以色列。

截至2006年,荷兰约有41000至45000人自认为是犹太人,或根据犹太教律法(halakha)被认定为犹太人,根据该律法,母亲是犹太人的人被认定为犹太人。这些人中约有70%(约30000人)的母亲是犹太人。另有30%的人父亲是犹太人(约10,000至15,000人;2006年4月估计人数为12,470人)。正统犹太教徒不承认他们的身份[71][72],除非他们通过正统犹太教法庭(Bet Din)进行宗教皈依仪式。大多数荷兰犹太人居住在荷兰西部的主要城市(阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙、乌得勒支);约44%的荷兰犹太人居住在阿姆斯特丹,阿姆斯特丹被认为是荷兰犹太人生活的中心。2000年,荷兰犹太人口中有20%的人年龄在65岁或以上;犹太人的出生率较低。但正统犹太教徒的人口增长是一个例外,尤其是在阿姆斯特丹。

荷兰约有150座犹太教堂;其中50座仍在用于宗教仪式。[73] 荷兰的大型犹太社区位于阿姆斯特丹、鹿特丹和海牙。

各种反犹事件持续发生。2014年,一座纪念戈林赫姆犹太人的纪念碑遭到破坏,该纪念碑是为了纪念二战期间遇难的70名犹太人而建。评论人士将此类事件与中东持续紧张局势联系起来。[74] 以色列信息与文献中心(Centrum Informatie en Documentatie Israël)主任埃丝特·沃特(Esther Voet)于2014年向以色列议会(Knesset)表示,荷兰犹太人对他们所认为的荷兰日益严重的反犹主义感到担忧。[75] 2015年发生了多起反犹事件:奥斯特豪特(Oosterhout)出现涂鸦[76],一名犹太男子在阿默斯福特(Amersfoort)遭到骚扰[77],奥德贝耶兰(Oud-Beijerland)的一处犹太公墓遭到破坏。[78]

2015年6月,《电讯报》(De Telegraaf)刊登了由维尔韦·琼克研究所(Verwey Jonker Institute)开展的关于青少年反犹主义的报告结果。调查显示,反犹主义在穆斯林群体中更为普遍:12%的穆斯林受访者对荷兰犹太人持“负面”看法,而持此看法的荷兰基督徒受访者仅占2%。约40%的穆斯林受访者对以色列犹太人持“负面”看法,而持此看法的荷兰基督徒受访者仅占6%。[79]

反诽谤联盟(ADL)发布了《ADL全球100》(2019)[80],这是一项于2019年开展的国际调查,旨在衡量全球18个国家的反犹主义观点。调查显示,荷兰有10%的人口持有反犹主义观点。该调查包含11个代表反犹主义刻板印象的短语。例如,43%的受访者同意“犹太人对以色列的忠诚度高于对荷兰的忠诚度”这一说法,而20%的受访者同意“犹太人在商界拥有过大的权力”。

2024年3月,荷兰国王在荷兰国家大屠杀博物馆重新开放仪式上发表讲话。此外,荷兰还有纪念荷兰犹太人的纪念碑和其他纪念场所。

当代宗教

荷兰阿姆斯特丹的杰拉德·杜斯特拉特犹太会堂

在荷兰3万犹太人中,约有9000人(约占30%)隶属于七大犹太教组织之一。此外,还有一些规模较小的独立犹太会堂。[需要引用]

正统犹太教

荷兰大多数有宗教信仰的犹太人(即犹太社区的成员)隶属于荷兰以色列教会(NIK),该教会属于(阿什肯纳兹)正统犹太教。NIK拥有约5000名成员,分布在四个司法管辖区(阿姆斯特丹、海牙、鹿特丹和跨省拉比区)的36个会众中(其中13个位于阿姆斯特丹及其周边地区)。它比自由派犹太会堂联盟(LJG)规模更大,是葡萄牙以色列宗教社群(PIK)的十三倍。荷兰犹太会堂联盟(NIK)成立于1814年。在1877年的鼎盛时期,它代表了176个犹太社区。到二战时期,它拥有139个社区;如今,它由36个犹太会堂组成。除了管理大约36个犹太会堂外,NIK还负责管理荷兰境内200多个犹太公墓(总共250个)。

1965年,梅尔·尤斯特拉比被任命为荷兰首席拉比,他一直担任此职直至2010年4月去世。[81]

规模较小的葡萄牙以色列宗教社群(PIK)实践上属于塞法迪犹太教,拥有约270个家庭的成员。它主要集中在阿姆斯特丹。虽然塞法迪犹太人早已在阿姆斯特丹定居,但该组织成立于1870年。历史上,荷兰的塞法迪犹太人与他们的阿什肯纳兹犹太同胞不同,他们大多定居在少数几个社区:阿姆斯特丹、海牙、鹿特丹、纳尔登和米德尔堡。只有阿姆斯特丹的犹太会堂在纳粹大屠杀中幸存下来,并拥有足够的成员维持其活动。

阿姆斯特丹有三所犹太学校,都位于布伊滕费尔德特区(Rosh Pina、Maimonides 和 Cheider)。Cheider 隶属于哈雷迪正统犹太教。哈巴德运动共有十一位拉比,分别位于阿尔梅勒、阿默斯福特、阿姆斯特尔芬、阿姆斯特丹、哈勒姆、马斯特里赫特、鹿特丹、海牙和乌得勒支。荷兰的首席使者是拉比 I. Vorst 和 Binyomin Jacobs。后者是跨省拉比组织(荷兰拉比组织)的首席拉比[82],也是Cheider的副主席。Chabad在荷兰地区服务约2500名犹太人,在荷兰其他地区服务人数不详。此外,在布伊滕费尔德特还有一所由雅科夫·鲍尔拉比主持的哈雷迪立陶宛风格的犹太学院(Kollel)。该学院的成员后来在教育界和拉比界担任其他职务,其中最著名的是西姆乔·斯坦顿拉比,他是日益壮大的哈雷迪社区Kehal Chassidiem的拉比。[83]

改革派犹太教

尽管荷兰犹太人的数量正在减少[需要引用],但在过去几十年里,全国各地的自由派犹太社区却在不断发展壮大。自由派犹太教由德裔犹太难民于20世纪30年代初引入荷兰,如今,荷兰约有3500名犹太人与遍布全国的几座自由派犹太教堂有联系。这些自由派犹太教堂分布在阿姆斯特丹(成立于1931年;725个家庭,约1700名成员)、鹿特丹(1968年)、海牙(1959年;324个家庭)、蒂尔堡(1981年)、乌得勒支(1993年)、阿纳姆(1965年;70个家庭)、哈克斯贝亨(1972年)、阿尔梅勒(2003年)、海伦芬(2000年;约30名成员)和南拉伦。荷兰自由宗教犹太人联盟(Verbond voor Liberaal-Religieuze Joden in Nederland,简称LJG)(上述所有社群均隶属于该联盟)是世界进步犹太教联盟(World Union for Progressive Judaism)的成员。2006年10月29日,LJG更名为荷兰进步犹太教联盟(Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom,简称NVPJ)。NVPJ拥有十位拉比,其中包括:Menno ten Brink、David Lilienthal、Awraham Soetendorp、Edward van Voolen、Marianne van Praag、Navah-Tehillah Livingstone、Albert Ringer和Tamara Benima。

一座新的自由犹太会堂于2010年在阿姆斯特丹建成,距离现有的会堂仅300米。这是因为原会堂已无法满足不断增长的社群需求。阿姆斯特丹的自由派犹太教堂每月大约接到30个电话,咨询者希望皈依犹太教。但最终完成皈依的人数要少得多。在一个现有约3500人的社区中,皈依自由派犹太教的人数可能高达200至400人。

阿姆斯特丹也是Beit Ha'Chidush的所在地,这是一个进步的宗教社区,由具有世俗和宗教背景的犹太人于1995年创立。他们希望创建一个更加开放、多元和充满活力的犹太教。该社区接纳来自各种背景的成员,包括同性恋者和混血犹太人(包括父亲是犹太人的犹太人,这是荷兰第一个这样做的犹太社区)。Beit Ha'Chidush与美国的犹太复兴运动有着联系。

重建派犹太教

位于代尔夫特的开放犹太会堂 OJG Klal Israël 成立于 2005 年底,旨在为所有犹太人建立一个包容的家园。首次礼拜于 2005 年 1 月 6 日在代尔夫特历史悠久的 Koornmarkt 犹太教堂举行。此后,除节假日外,每两周举行一次礼拜,轮流在周五晚上或周六早上举行。Klal Israël 自 2009 年 11 月起加入犹太重建派社区。任何认同自己是犹太人、是犹太人或希望成为犹太人的人都可以参与其中。Klal Israël 是一个进步的平等主义社区,男女享有平等权利。祈祷书(siddurim)包含希伯来语文本、音标转写和荷兰语翻译。Klal Israël 提供 giur 仪式。自犹太历5777年(2016年10月2日)起,汉娜·纳坦斯(Hannah Nathans)担任该犹太社区(kehilla,希伯来语为congregation)的拉比。

保守派犹太教

保守派犹太教(“Masorti”)于2000年传入荷兰,并在阿尔梅勒市建立了一个社群。2005年,荷兰保守派犹太教社群(Masorti Nederland)拥有约75个家庭,主要分布在大阿姆斯特丹-阿尔梅勒地区。该社群使用位于韦斯普市的一座建于19世纪的犹太教堂。其首任拉比是大卫·索滕多普(David Soetendorp)(生于1945年)。

在代芬特尔市还有第二个荷兰马索尔蒂犹太社区,名为马索尔蒂犹太社区贝斯·肖沙纳(Masorti Jewish Community Beth Shoshanna)[nl],成立于2010年,在19世纪的代芬特尔大犹太教堂举行宗教仪式和其他活动。[需要引用]

犹太复兴运动

犹太复兴运动于20世纪90年代由卡罗拉·德·弗里斯·罗布尔斯(Carola de Vries Robles)首次引入荷兰。[需要引用] 哈马科尔犹太灵性中心(HaMakor – Center for Jewish Spirituality)是犹太复兴运动目前的中心,由汉娜·纳坦斯(Hannah Nathans)拉比领导。[84] 该中心不收取会员费,因此大多数活动需要付费参与。[85]

当代的教育和青年

犹太学校

荷兰有三所犹太学校,均位于阿姆斯特丹,隶属于荷兰以色列教会协会(Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap,NIK)。罗什·皮纳学校(Rosj Pina)是一所面向4至12岁犹太儿童的学校。尽管隶属于正统犹太教组织NIK,但该校实行男女同校教育。它是荷兰最大的犹太学校。截至2007年,该校共有285名学生。[86] 迈蒙尼德学校(Maimonides)是荷兰最大的犹太高中。2005年,该校约有160名学生。虽然该校最初是一所犹太学校,并隶属于NIK,但其课程设置是世俗的。[87] 切德尔学校(Cheider)由前抵抗战士亚瑟·犹大·科恩(Arthur Juda Cohen)创办,面向所有年龄段的犹太儿童提供教育。在这三所学校中,它是唯一一所具有哈雷迪(Haredi)背景的学校。该校实行男女分班教学,约有200名学生。[88]

海牙

泽马赫·哈萨德幼儿园(Tzemach Hasadeh)是位于海牙的一所犹太幼儿园。该组织自 1997 年起活跃至今,设有犹太、荷兰和以色列教育项目。[89]

犹太青年

荷兰有多个犹太组织致力于服务犹太青年,其中包括:

Bne Akiwa Holland(Bnei Akiva)[90],一个宗教犹太复国主义青年组织。

CIJO[91],CIDI(Centrum Informatie en Documentatie Israël [nl])的青年组织,CIDI 是一个政治犹太青年组织。

Gan Israel Holland[92],Chabad 青年组织的荷兰分部。

Haboniem-Dror,一个社会主义犹太复国主义青年运动。

Ijar[93],一个犹太学生组织。

Moos[94],一个独立的犹太青年组织。

Netzer Holland[95],一个与 NVPJ 结盟的犹太复国主义青年组织。

NextStep[96],Een Ander Joods Geluid 的青年组织。

当代犹太医疗保健

荷兰有两家犹太养老院。一家是贝斯·沙洛姆(Beth Shalom),位于阿姆斯特丹,有两个分院,分别是阿姆斯特丹布伊滕费尔德特(Amsterdam Buitenveldert)和阿姆斯特丹奥斯多普(Amsterdam Osdorp)。目前约有350位犹太老人居住在贝斯·沙洛姆。[97] 另一家犹太养老院是L.E.维瑟先生养老院(Mr. L.E. Visserhuis),位于海牙。[98] 约有50位犹太老人居住于此。两家养老院均遵循正统犹太教教义,提供符合犹太教规的食物。两家养老院都设有自己的犹太教堂。

阿姆斯特尔芬的阿姆斯特兰医院(Amstelland Hospital)设有犹太病房。这在西欧独树一帜,因为该医院严格按照正统犹太教律法为犹太病人提供护理,并且只提供符合犹太教规的食物。[99]犹太病房成立于1978年,由尼古拉斯·图尔普医院和(犹太)中央以色列人病人护理中心合并而成。

西奈中心(Sinai Centrum)是一家犹太精神病医院,在阿姆斯特丹、阿默斯福特(主要院区)和阿姆斯特尔芬设有分院,专注于精神健康护理,并为精神障碍人士提供照护和指导。[100] 它是目前欧洲唯一一家仍在运营的犹太精神病医院。西奈中心最初主要服务于荷兰的犹太裔群体,特别是二战后面临精神问题的纳粹大屠杀幸存者。如今,西奈中心也为非犹太裔的战争和种族灭绝受害者提供护理。

犹太媒体

荷兰的犹太电视和广播节目由NIKMedia制作。 NIKMedia旗下包括犹太广播公司(Joodse Omroep)[101],该公司每周日和周一在荷兰第二电视台(Nederland 2)播出关于各种犹太主题的纪录片、故事和访谈(5月底至9月初除外)。NIKMedia还负责在荷兰第五广播电台(Radio 5)播出音乐和访谈节目。

《新以色列周刊》(Nieuw Israëlitisch Weekblad)是荷兰现存历史最悠久的(犹太)周刊,拥有约6000名订户。它是许多荷兰犹太人的重要新闻来源,关注国内和国际层面的犹太议题。《犹太周刊》(Joods Journaal)[102]创办于1997年,与《新以色列周刊》相比,它被认为是一份更“光鲜亮丽”的杂志。该杂志非常关注以巴冲突。另一份在荷兰出版的犹太杂志是《Hakehillot》[103],由阿姆斯特丹犹太社区 (NIK) 和 PIK 联合发行。面向更开放的犹太读者群体,荷兰犹太教协会 (NVPJ) 出版自己的杂志《Levend Joods Geloof》(鲜活的犹太信仰),每年出版六期[104];同样面向这一读者群体的还有 Beit Ha'Chidush 出版的杂志《Chidushim》[105]。

有一些犹太网站致力于向荷兰犹太社区提供犹太新闻。其中最著名的当属 Joods.nl,该网站关注荷兰的大型犹太社区、麦地那地区、以色列以及犹太文化和青年发展。

阿姆斯特丹

主条目:阿姆斯特丹犹太人历史

如今,阿姆斯特丹的犹太社区约有15,000人。[需要引用] 其中许多人居住在布伊滕费尔德特(Buitenveldert)、老南区(Oud-Zuid)和河畔区(River Neighbourhood)。布伊滕费尔德特被认为是一个很受欢迎的居住区,这得益于其低犯罪率和安静的环境。

布伊滕费尔德特尤其拥有相当规模的犹太社区。在这个地区,犹太洁食随处可见。这里有几家犹太洁食餐厅、两家面包店、犹太-以色列商店、一家披萨店,一些超市还设有犹太洁食专区。此外,该社区还拥有一家犹太养老院、一座正统犹太教堂和三所犹太学校。

文化差异

本部分需要更多引用以供验证。请添加可靠来源的引用,以帮助改进本文。未注明来源的内容可能会被质疑并移除。(2024年2月)(了解如何以及何时移除此消息)

两种文化的密切接触也导致了荷兰境内通婚率远高于其他地区,因此许多荷兰裔犹太人的姓氏似乎与其宗教信仰不符。几个世纪以来,所有荷兰犹太人都习惯以祖父母的名字为子女命名[需要引用],而这种做法通常被认为是塞法迪犹太人的专属传统。(其他地区的阿什肯纳兹犹太人传统上避免以在世亲属的名字为子女命名。)

1812年,荷兰处于拿破仑统治之下,所有荷兰居民(包括犹太人)都被要求向市政当局登记姓氏;此前只有塞法迪犹太人遵守这一规定。尽管阿什肯纳兹犹太人此前并未进行公民登记,但许多人数百年来一直使用着一套非正式的姓氏系统。

同样在拿破仑统治时期,1809年的一项法律规定,荷兰犹太学校必须使用荷兰语和希伯来语授课。这排除了其他语言的使用。意第绪语(阿什肯纳兹犹太人的通用语)和犹太葡萄牙语(葡萄牙塞法迪犹太人之前的语言)在荷兰犹太人中几乎不再使用。一些意第绪语词汇已被荷兰语吸收,尤其是在犹太人口众多的阿姆斯特丹。(这座城市也被称为莫库姆(Mokum),源自希伯来语“城镇”或“地方”一词“makom”。)

在当地的方言中还可以找到其他一些希伯来语词汇,例如:Mazzel,源自希伯来语“mazel”,意为“好运”或“财富”;Tof,源自希伯来语“Tov”,意为“好”(如 מזל טוב – Mazel tov);以及 Goochem,源自希伯来语“Chacham”或“Hakham”,意为“智慧的”、“狡猾的”、“机智的”或“聪明的”,其中荷兰语中的“g”发音类似于希伯来语字母表的第8个字母“Chet”或“Heth”的喉音。

荷兰阿什肯纳兹希伯来语的发音有一些独特的特征,使其与其他发音有所区别。最显著的是,字母“ע”(ayin)的发音为“ng”(ngayin)。此外,某些元音的发音也与主流阿什肯纳兹希伯来语的发音不同。[106]

经济影响

犹太人在荷兰殖民地的发展和国际贸易中扮演了重要角色,许多前殖民地的犹太人拥有荷兰血统。然而,所有主要的殖民列强都在激烈争夺贸易路线的控制权;荷兰相对而言并不成功,并在18世纪陷入衰退。

许多农村地区的阿什肯纳兹犹太人无法再维持生计,他们迁往城市寻找工作。这导致大量小型犹太社区彻底瓦解(主持大型宗教仪式需要十名成年男性)。整个社区迁往城市,导致犹太人口急剧增长。 1700年,阿姆斯特丹的犹太人口为6200人,其中阿什肯纳兹犹太人和塞法迪犹太人人数几乎相等。到1795年,这一数字增长至20335人,绝大多数是来自农村地区的贫困阿什肯纳兹犹太人。到19世纪中叶,许多犹太人移居到其他国家,因为这些国家解放运动的推进为他们提供了更好的机会(参见“Chuts”)。