- 闲谈“古不墓祭” --《说孝》系列之二 [2022/10]

- 父亲的死 [2021/03]

- 父亲死,故乡就没了 [2020/08]

- 江青同志--读《还原一个真实的江青》 [2020/10]

- 特别的生卒日--先父去世周年祭 [2021/03]

- 抹黑华为可休矣! --兼谈中国网络安全 [2021/04]

- 为先君补办追思会 [2022/10]

- 王光美回忆中的江青 [2020/10]

- 从亚特兰大枪杀案看媒体报道的选择性 [2021/03]

- 再聊“泡妞” [2020/07]

- 江青同志(下) [2020/10]

- 网遇“英国女骗子” [2020/10]

- 我看上海人 [2020/06]

- 身处澳洲看中澳关系 [2021/06]

- 汉语是世上最丰富的表达语言? [2020/07]

- 毛泽东的《沁园春·雪》 [2020/08]

- 王光美记忆中的“三年困难时期” [2020/10]

- 我们还有羞耻之心吗? [2020/08]

- 驳易中天“中国人无信仰” [2020/08]

- 再论“羞耻之心” [2020/08]

- 简评方方“有态度的文学” [2020/09]

- 对于「国泰事件」的应对建议 [2023/05]

- 网络交游的启示 [2020/09]

- 谈“骂人” [2020/06]

民以何食为天?

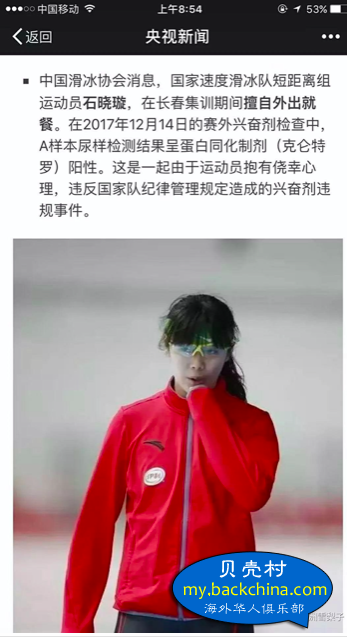

今早看到朋友圈里有人发出两张图片,一张是夸张的“爱因斯坦”,另一张是速滑运动员石晓璇被国家队除名的报道。

他的评论也很简洁:“我们每天都在吃兴奋剂?”

我不禁想起了十几年前有位不怕死的学者冒着种种危险深入调查写出了报告文学《民以何食为天》,揭露当时食品行业的诸多丑恶现象,轰动一时。当时还没有『正能量』一说,该文发布在2004年的《报告文学》杂志9月刊,也被当时的中央政策研究室作为“书报选摘”分享给党和政府的有关部门领导,对当时治理食品行业的安全环境起到了不错的作用。印象中这本书还由官方的群众出版社出版--当然是删节后。后来,该书又被评为某年德国的尤利西斯国际报道文学奖—相当于报告文学的诺贝尔奖。但后来就慢慢见不到这本书和杂志了,可能有关方面发现问题太多,一时不好解决,不如先解决提问题的人。于是该书的作者也就远离父母之邦了。

但,食品的安全问题依然存在。只是不再见诸于报端网络。不过,有心人还是可以从某些事件看出端倪。比如2010年:

9月22日,德国乒协宣布了一则令世界乒坛震惊的消息:德国国家队队选手奥恰洛夫于8月23日在德国家中接受了德国反兴奋剂组织的例行抽查,根据公布的初步结果显示:禁用药物克伦特罗(clenbuterol)阳性。德国奥委会等有关部门对这一事件继续调查的同时,德国乒协第一时间决定对奥恰洛夫暂时禁赛。

奥恰洛夫随即通过自己的律师雷纳(Lehner)发表了公开声明,称自己是完全无辜的。之所以体内会有克伦特罗,很有可能是自己8月18日至22日在中国苏州参加中国公开赛期间不慎食用了被非法使用克伦特罗饲养的肉食。

这位德国运动员的“辩解”彻底“惹怒”了全中国人民,当时各地的吃瓜群众都按捺不住怒火痛斥这种无耻行径。不过,在中国公开赛期间参与赛事组织工作的苏州体育局副局长龚冀铭还是出言谨慎,他表示,组委会对公开赛期间的卫生检疫把关很严格,运动员所在酒店的餐饮肯定不会有问题,但不排除运动员自己在酒店外用餐导致误服禁药的可能性。

后来事件的发展竟然是这位德国乒乓球新星胜诉了,国内主流媒体“知趣”不再报道,民众对此事也就淡忘了。

而另一个事件则是在2014年的韩国仁川亚运会上,宁泽涛一举夺得4枚金牌,一个记者为他写长篇报道,阐述宁帅哥的成功曲折经历,如何从“禁赛事件”中吸取教训,结论是他从此记得『以后每次都从八一体工队食品买肉回家,这样又可以吃到妈妈做的可口饭菜了』(大意)。这下子抖出了宁泽涛曾在2011年贪吃火腿肠(官方说法)被国际奥委会的飞行检查中查出兴奋剂而禁赛一年的往事。也间接证明了吃瓜群众每天的肉类食品是有风险的,国家级运动员不得在外面就餐,即使想吃妈妈做的可口饭菜,请到国家级的体工队食堂购买。

上个月发生的石晓璇事件,说明2011年发生过的事情并未解决。倒是将提问者的声音给解决了。

那么,中国的食品行业就做不出安全的食品吗? 中国的企业家们就没有流淌着道德的血液吗? 当然不是,以我知道的香港、澳洲的情况:香港绝大部分食品来自大陆的『供港农场』,香港海关和渔农署等检测的合格率是99.9%,可排名世界第一!而笔者熟知的澳洲进口产品的某一年(约2016)中国大陆进口的食品合格率名列三甲,比泰国、马来西亚等强……不过,有一点,在澳洲市场上同样的镇江香醋、涪陵榨菜等所有食品,扣除关税、运费后,是国内售价的2-5倍。

……

如果按照出口香港、澳洲等地的质量标准生产,CPI指数会上涨多少?人民群众会有什么反响呢?万一出现刘项那样不读书的莽汉呢? 唉, 当家才知柴米贵,治大国该有多难啊?

2018.01.09墙内首发

【后记】域外久居,最是思乡。而最惦念的是故乡的美食。我见过无数老乡会、同学群,对时政、文学和宗教话题总是意见纷争,但一提到大家故乡的美食,则高度统一。因此,儿时好吃的东西是联系故乡最好的纽带。只不过,我对于域外网友每每所写的回国美食游记则担心多过欣赏。这种心情有自身体验,也有旁人佐证。曾见旅居北美的某网友博文,谈他思念家乡上海美食,尤是蟹黄豆腐,认为本地做的不地道。一次终于寻到机会回国,下飞机就直奔老同学开的餐馆饱餐一顿,结账时打电话给老板同学要折扣。同学事后很尴尬但诚恳地告诉他:以后到他的餐馆吃饭,一定要提前打声招呼,这样他可以用正宗食材--他这次吃的那些蟹黄都是代用品。如果不说,一般人是品尝不出来的。

当然,在新冠疫情肆虐全球的当下,食品的正宗和安全并不是国内亲友面临的一个最大的问题了。再说,国内的食品安全也没差到吃后就呕吐腹泻等急病的程度,这方面,党和政府还是非常关心人民群众的生命安全的。只不过,如哪位国家级运动员石晓璇一样,在外吃顿饭就可能被测出兴奋剂的话,想想还是挺恶心的。所谓「舌尖上的中国」是历史,你我思乡的蛊惑,根本就是个梦!

对了,哪位曾冒着生命危险调查中国食品安全的勇士叫周勍,当年担心文章被和谐未写出其姓名,抱歉并向他致敬。

2020.01.15於悉尼