深圳房价魔幻暴涨背后 未来十年房价何去何从?

来源:倍可亲(backchina.com)前几天,一则视频刷了屏,引起了争论无数。

在微博里,阿信注意到被顶到最上方的评论,这样写道——“年轻人被高房价绑架,毫无选择的权利”。这条评论收获了近6万的点赞。

现实中,被“前浪们”羡慕的“后浪”年轻人自嘲:“前浪一句涨房租,后浪就扑了。”

深圳房价“魔幻”暴涨的背后,未来十年,房价到底何去何从?

不久前,在#疫情结束,你最想做什么#的超话下,买房竟然成了与吃火锅一样火爆的诉求。

疫情期间,还有一张流传最广的图片《这次疫情给了我们八个提示》,其中大家关注度最高的也是这条建议——能买房的时候,别犹豫,不要被那些名人不买房的理由欺骗了,特殊时期,房东不租给你,酒店你进不去。

现实扎心。但是年轻人买房,真的不是想买就能买的。

一面是年轻人买不起房的焦虑,一面又是统计数据中暴涨的房价,使得房地产相关话题最近频频冲上热搜。

不少人认为,受到疫情冲击,房地产面临带看难、交易少、市场冷等多重压力,形势肯定不容乐观。

但从发布的数据看,无论新房、二手房,3月份70个大中城市房价整体趋势居然未跌反而微涨。

今天阿信就和大家聊聊大家关心的房子和房价。

疫情之下

深圳的房价为何魔幻“暴涨”?

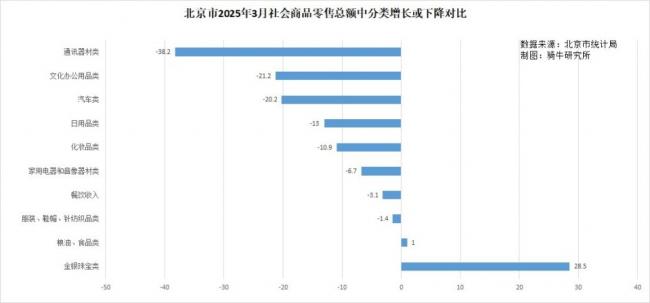

一个让人惊讶的事实是:3月份新房环比涨幅最大的城市为西宁。二手房方面,房价已经很高的深圳,3月份价格环比涨幅最大,为1.6%。

疫情之下,深圳房价“暴涨”,一时间刺激了众人的神经。这其中的主要原因是什么呢?

知名经济学家任泽平对于房价有一个广为流传的框架“短期看金融,中期看土地,长期看人口”。

根据国家统计局公开数据,2019年,深圳常住人口为1343.88万人(加上流动人口,预计总人口为2000万),土地面积为1996.85平方公里。

2019年,深圳常住人口密度为6730人/平方公里,远大于北京的1313、广州的2059和上海的3830。

所以,深圳房价持续走高,从长期来看,是深圳人地矛盾愈演愈烈的必经过程。

那么深圳房价未来是否会持续走高?有没有办法控制住?奋斗在深圳的广大年轻人还有没有希望拥有自己的住房?

任泽平在新着《全球房地产》中说:

“土地供给是房价的直接决定因素。土地制度直接影响房地产供给,土地供应量是住房市场供求平衡和稳健运行的重要基础。”

深圳对工业用地的供给是非常大方的。证券时报数据宝显示,过去十年深圳工业用地成交达到1147.78万平方米。

2019年12月,为了吸引企业总部入驻,深圳一次性推出30平方公里的工业用地。而面积比深圳大两倍多的上海,整个十三五期间新增的产业用地也不到30平方公里。

工业用地供给过多,导致的结果就是办公楼空置率持续攀升。根据最新数据,今年一季度深圳商用办公楼的空置率上升至24.6%,前海地区写字楼空置率更是高达66%。

那住宅用地呢?

统计显示,过去十年,深圳住宅用地成交面积仅为431.5万平方米。深圳居住用地占整个城市面积只有11%。与一些其他国家的大都市相比,这个数据低得惊人,伦敦、纽约(专题)、东京的居住用地占比都超过50%。

“大力实施人地挂钩,推行新增常住人口与土地供应挂钩。同时,加快推进一线和热点二线城市低效工业用地转为居住用地。”任泽平认为只有这样,才能解决深圳等城市的高房价难题。

取消公积金?

年轻人离买房更近了还是更远了?

今年2月11日,中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆撰文,建议取消企业住房公积金制度,理由是目前我国的房地产市场早已经市场化,商业银行成为了房贷的主体,所以公积金存在的意义不大了。

因此取消掉公积金,不仅能帮企业降低成本,还能够给职工减负。

此文一出,立刻就引起了学术界、官方和民间的热烈讨论。

格力董事长董明珠在接受新京报专访时明确表达了支持黄奇帆观点,“我赞同黄奇帆观点,取消公积金,我觉得这个公积金是完全没有必要”。而且她还表示,在今年的人代会议上,作为代表的她还会提出公积金相关议案。

但反对者也很强硬。

北京大学光华管理学院金融学两位教授刘俏、张峥联名发表一篇《我们为什么反对“取消住房公积金制度”》的文章,其理由总结起来包括2条:

一是取消公积金,并不能让大量的中小微企业受益,不能有效降低企业负担;

二是中低收入家庭使用公积金贷款比例较高,因公积金利率低,变相增加了他们的收入,有利于拉动消费,对经济增长有正面作用。

在文章最后,在两位教授看来,公积金不仅不能取消,而且还建议考虑扩大缴存覆盖面。

事实上,我国的公积金制度是从新加坡学来的。

新加坡是“居者有其屋”的成功践行者。短短30年,新加坡就成功地从第三世界跻身第一世界国家,在创造经济奇迹的同时,更以其90%以上的住房自有率而成为全球典范,被公认为全世界解决住房问题最好的国家之一。

新加坡《中央公积金法》明确规定,所有公民和永久居民均需缴纳公积金,2017年覆盖率高达95.3%。

新加坡的公积金制度发挥了两大关键作用:一是支持政府“建得起”组屋,中央公积金局为HDB提供间接资金支持;二是让居民“买得起”组屋,通过优惠贷款和补助形式支持居民买房。

1999年,我国国务院颁布《住房公积金管理条例》,规定住房公积金应当用于职工购买、建造、翻建、大修自住住房,由职工本人和单位按照相同比例缴存,即职工本人上一年度月平均工资乘以缴存比例。

缴存比例各地规定不一,但不得低于职工上一年度月平均工资的5%,最高不得超过12%。

中国公积金政策设立的初衷是为了解决职工的住房困难,也被视为职工的福利,因为公积金相当于单位额外向职工支付5-12%工资。

最重要的是,职工用于贷款买房时,公积金贷款利率明显低于商业性个人住房贷款利率,为贷款买房省下一大笔利息支出。

但公积金制度并非完美,在实际运行中,面临着使用与提取限制多、使用难度大的问题,甚至有些制度性限制,也让职工直接放弃公积金的使用。

比如在北京,公积金贷款额度与住房公积金的缴存年限挂钩,每缴存1年可贷10万元,缴存年限不够1整年的,按1整年计算,最高可贷120万元。

也就是说,缴存超过11年的公积金,最高才能贷120万元,这与北京动辄数百万的住房贷款相比,差距明显。

公积金贷款额度还受到账户余额的限制,余额的多少也影响贷款额度。

“我国从新加坡学来公积金理念,落实的只是单一的住房公积金,结果就变成了另外一个概念。”正如黄奇帆在文章里指出的,新加坡的公积金政策不是孤立的,它与养老保险、医疗保险相通。

而最重要的是,新加坡最主要的住房供应形式是组屋主导的住房保障制度,公积金只是服务于这一保障制度中的一环。

在新加坡,有82%以上的人居住在政府提供的组屋中,仅有不到18%的高收入家庭和外国人住在开发商建设的私人住宅。

今年3月6日,住房和城乡建设部部长王蒙徽在《人民日报》撰文,其中提到了要修订《住房公积金管理条例》,改革并且要完善公积金制度。

未来十年房价还会涨吗?

有人用各国年轻人房价收入比做过一个横向的对比研究,结果显示,毕业生全款置业在德国柏林需10.7年,在美国纽约需15.8年,在英国伦敦需18.3年,在日本(专题)东京需21.1年, 而在中国香港(专题),毕业生全款置业需要58年!

对比数据中没有中国内地城市,但我们都知道,内地房地产发展初期引进了很多中国香港的做法和模式,北上广深的房价和香港的差距已经不是特别大了。

近期,针对地方政府频频出台的房地产调控政策,中央重申了长期坚持“房住不炒”定位,不把房地产作为短期刺激经济的手段。

可以肯定的是,房价暴涨的年代已经一去不复返了。

那么,经过几番上涨,已经高企的房价,存在泡沫吗?

任泽平表示,长期来看,不同的城市,风险水平不同。

一是城市群的核心城市。如深圳、上海、厦门、北京,人口流入动力强,经济发展水平在区域内领先,有较多外来人口。

虽然近几年来房价最先上涨、且涨幅最大,但这些城市房价有较强的基本面支撑,中长期来看,房价大幅下跌的风险较小,甚至还可能平稳缓慢地继续上涨。

二是发达城市群的次核心城市。如南京、珠海、苏州,这些城市自身有较好的产业、人口支撑,风险也较可控。

三是部分过去两年房价大幅上涨,但收入仍然较低的三四线城市。

这些城市又可分为两类,一类是一、二线城市的卫星城。如廊坊、沧州、东莞,上涨主要受益于核心城市调控收紧,需求外溢,中长期仍受城市群发展支撑;

另一类是受益于去库存政策的三四线城市,如赣州,近两年房价上涨较快,偏离基本面,风险水平更高。

位于中国北京市大兴区和河北省廊坊市交界处的大兴机场

阿信的很多作者都提到过房价和城市的关系,《城里的房子》的作者徐远说:“有条件的时候,离开土地,汇入城市,是人类文明进步的基本方式。”

也许,对于现在的年轻人来说,真正困扰他们的或许不是房子的问题,而是在哪落脚的问题。

最后,阿信想用英国诗人约翰·佩恩的一首诗做结:

“无论留恋多少绚烂的风景,无论途径多少堂皇的宫殿,都无法取代我的小屋。”

希望你,能在2020年的拐点上,找到你的财富小屋。