防疫专家吴浩:北京新发地疫情有34%的人不发热

来源:倍可亲(backchina.com)吴浩表示,从目前数据来看,新发地这次疫情有34%的人不发热,这意味着将来可能要从单纯的发热监测向症状监测为主过渡。

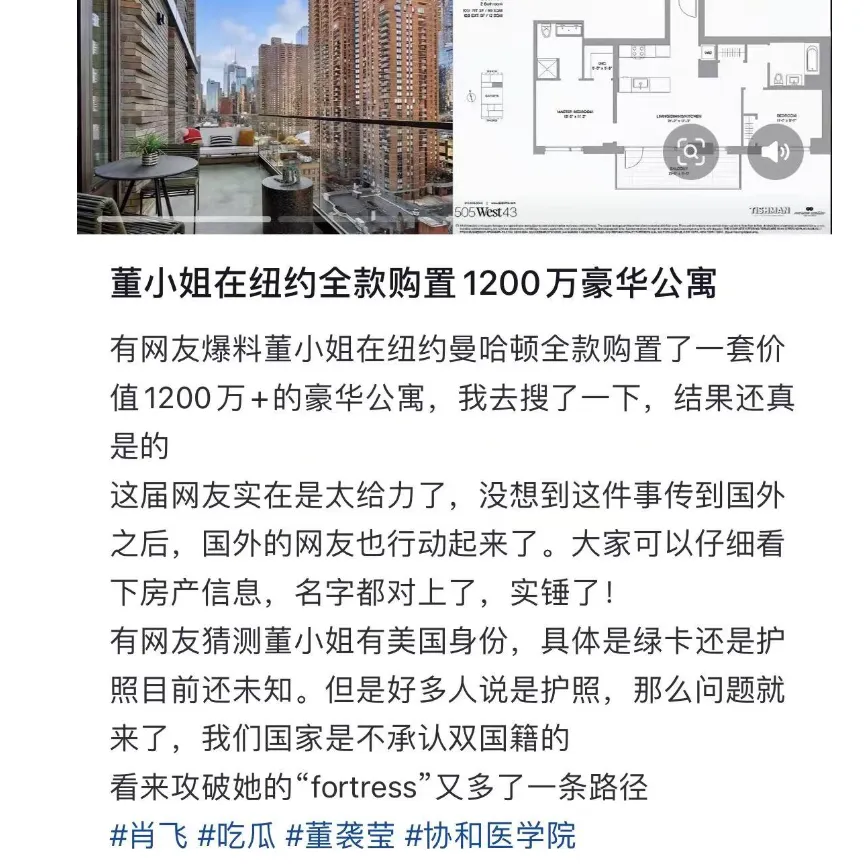

▲国家卫健委疾病预防控制专家委员会专家、北京市社区卫生首席专家吴浩。资料图片/新京报记者 王嘉宁 摄

截至7月18日,北京已连续13天新冠肺炎确诊病例“零新增”,中风险街道仅剩花乡一地。从6月11日新增1例,到7月6日零新增,数月累积的经验与资源,让北京在26天内迅速控制住这场疫情。

国家卫健委疾病预防控制专家委员会专家、北京市社区卫生首席专家吴浩昨日(7月18日)接受新京报采访时表示,这次疫情之所以能快速平稳,“早发现”起了很重要的作用,这说明近半年的防疫宣传教育是有效的。

针对今后的日常防疫,吴浩认为,将来可能要从单纯的发热监测向症状监测为主过渡,要做好与病毒长期作战的准备,在“早发现”上面进一步加强,这需要人人都是“战疫者”。

━━━━━

北京此次疫情迅速平稳“早发现”很重要

新京报:到目前,北京已经连续13天“零新增”,回头去看,疫情之所以能够快速平稳,北京做对了什么 ?

吴浩:这次疫情能够这么快得平稳下来,体现了“早发现”的重要作用,这里面包括几个方面。

首先是居民自身健康素养的提高,出现症状后能主动报告、主动就医,并采取措施,这说明之前半年我们的宣传教育是有效的。

第二是疫情初期迅速动员了专业技术部门,比如通过采样、流调等手段发现病例绝大部分与新发地批发市场相关联,由此迅速锁定了疫情风险地,特别是锁定了牛羊肉大厅,这其中专业技术力量发挥了作用。

我们还借助了现代信息技术,运用大数据行动轨迹迅速锁定密接人群和高风险人群,并进行预警、隔离和管控。

包括核酸检测在内的实验室诊断也非常重要,我们对高风险人群进行了“应检尽检”,目前检测已经超过1100万人。通过核酸检测筛查出了一批无症状感染者和确诊病例,“挖”出了隐藏的、潜在的“爆点”。目前来讲,核酸检测还是快速筛查非常有效的一种办法。

新京报:这次疫情北京没有采取全面封闭管控的措施,但成功地控制住了社区传播,你认为原因是什么?

吴浩:专家研判发挥了重要作用,如何把疫情防控与经济社会发展统筹结合,把疫情防控对生产生活的影响降到最低,这需要科学的研判。

所以,我们没有进行大面积封闭管控,而是以街道为单位划分了不同风险等级,中高风险街道小区也没有全部封闭,而是通过对与确诊病例直接相关性高风险的小区进行判定,从而精准地封闭管控。

对密接人群的管控也视风险不同采取了不同做法,有的是居家管控,有的是在隔离点管控,隔离点管控的时间也不同,有的是“14+14”,有的是“14+7”。

此外,建立一个高效的协同指挥体系对疫情防控是非常重要的,专家研判提出建议,还需要领导果断决策,迅速发挥组织动员作用。

疫情初期,北京第一时间向新发地派遣了工作组,指导丰台开展工作。由于隔离人员众多,北京动员了全市资源帮助丰台分担隔离人员。民众的配合和参与也很重要,很多封闭管控的小区里都有大量的居民志愿者。

整体来讲,疫情防控考验社会治理能力,高效的社会治理一定会缩短疫情防控的时间。

▲吴浩在风格与林社区指导社区防疫消杀。丰台区委宣传部供图

━━━━━

未来或从发热监测向症状监测为主过渡

新京报:随着新发地聚集性疫情平稳,人员流动开始增加,接下来的日常防疫应该注意什么?

吴浩:首先就是要固化我们在应急作战中获得的好的防控经验,比如,继续加强个人卫生工作,加强环境治理,不让病毒有存活的空间。更重要的是,要做好与病毒长期作战的准备,在“早发现”上面进一步加强,这需要人人都是“战疫者”。

怎样才能做到“早发现”?一方面,要让民众掌握和了解病毒相关知识,并且转化为行动,这个是很重要的一点。这次北京的经验就提示我们,虽然病毒很狡猾,但是如果做到早发现、早报告、早治疗,那么治愈率是很高的,也没有死亡病例,这就能够消除老百姓对新冠病毒的恐慌。

另一方面,单位发挥主体责任和同事之间的互相提醒非常重要。疫情平稳之后,人员的交流和活动空间更大,人们逐渐回归工作岗位,有些时候当事人自己没有意识到,就需要身边同事和单位加以提醒,及时报告、就医。

必须注意的是,从目前我们掌握的数据来看,新发地这次疫情有34%的人是不发热的,这意味着将来我们可能要从单纯的发热监测向症状监测为主过渡,只要有不适应的症状就要及时报告。

新京报:基层社区卫生服务中心有“健康的守门人”之称,在半年多的疫情中,基层医疗卫生机构的功能是否得到加强?

吴浩:这次新冠肺炎疫情对基层医疗卫生体系是一个极大的锻炼,同时也密切了基层医务人员和民众的联系。因为北京医疗资源比较丰富,过去民众更多选择大医院就诊。通过这次疫情,民众发现基层医疗机构也还是不错的,也能做很多的事情,未来可能会更多选择基层医疗卫生机构就近就诊。

同时,做好与病毒长期作战的准备,还需要基层医疗卫生机构继续发挥作用。比如刚刚说的如果之后从发热监测向症状监测为主过渡,一旦出现症状可能首选推荐民众到基层医疗机构就诊,这样能极大减少人员聚集,再由基层医疗机构进行筛查和判断,是否需要去专科医院就诊和排查。