国运之战! 这个超级计划堪比“两弹一星”

来源:倍可亲(backchina.com)重要的信号出现了:中国正在一个可能“卡脖子”的关键领域发力,重要程度堪比“两弹一星”。

可控核聚变,一个真正关系国运的战场。

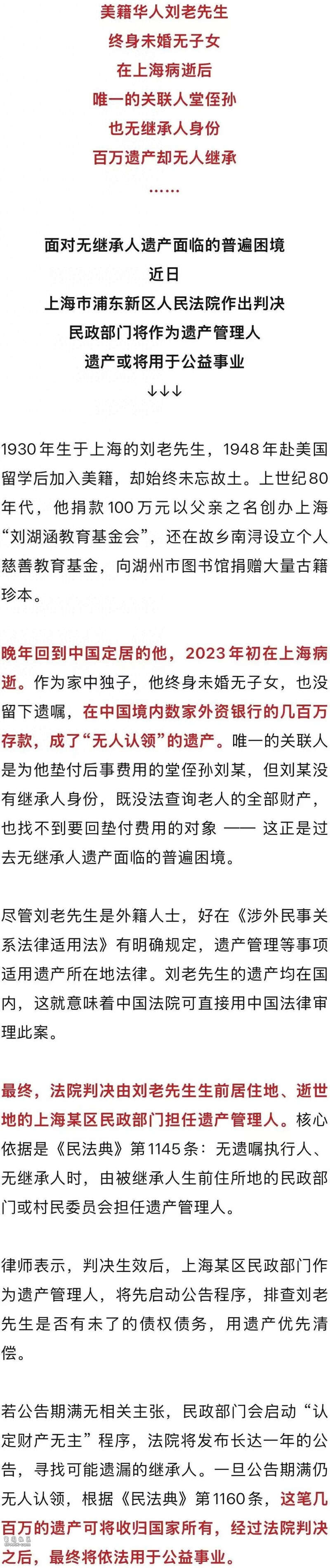

据聚变产业跟踪机构Fusin Energy Base的数据,由于中国力量“狂飙”,2024年全球聚变股权投资额近30亿美元,创下历史新高。

其中,中国投资增速极为显著:

图中可以看到,全球聚变股权融资额曾在2021年迎来一次高峰,当时来自美国的投资额占据了绝对主导。但此后,美国投资无论是总量还是份额都有所下降,中国开始奋起直追。

短短三年内,中国对可控核聚变的股权投资出现了几乎“从无到有”的爆发式增长,迅速一度超越美国。

要知道,可控核聚变虽然被誉为“能源问题终极方案”,但难度同样是“珠穆朗玛峰”级别的,科学界曾经有一个说法:可控核聚变距离完全实现,永远还有50年。

更让人意外的是,今年2月,美国核聚变“独角兽”的Helion Energy获得了一笔4.25亿美元的融资,投资者名单中不仅有光速创投、日本(专题)软银等,甚至还出现了OpenAI的创始人Sam Altman。

为什么中美对于核聚变领域的投资,先后出现大幅升温,吸引了最前沿科技大佬的目光?

可控核聚变,会不会突然照进现实?

1

我们首先捕捉到的一个重要信号是,中国对可控核聚变的重视程度,前所未有地提升。

2024年12月29日,由25家央企、科研院所、高校等单位在成都宣布成立可控核聚变创新联合体,会议上提到:

可控核聚变作为人类能源问题的理想解决方案,已成为大国科技竞争的前沿阵地。

要切实增强培育发展未来产业的紧迫感责任感使命感。

可见,中国已经将可控核聚变技术的研发,上升到大国竞争、培育未来产业的战略高度,力求尽快赶超。

据日本调查公司Astamuse的数据,2015年以后中国在核聚变领域申请的重要专利大幅增多,超过了美国。

甚至有机构作出预测:

中美两国都有可能在2028年前后将核聚变发电推进到应用阶段。

中国近两年核聚变相关投资大幅增长,最直接的动因是央企入局、动作频频。6月17日,中石油集团旗下中油资本发布公告称,该公司拟与中石油集团及中国石油共同向旗下的产业投资平台昆仑资本增资32.75亿元,用于投资可控核聚变项目。

据澎湃新闻报道,中石油此次增资昆仑资本,是为了入股中国聚变能源有限公司(下称中国聚变公司),成为这家公司的仅次于中核集团的第二大股东。

公开信息显示,中国聚变公司与上文提到可控核聚变创新联合体同步挂牌成立,其意味相当明确:

作为行业“国家队”,肩负核聚变迈向产业化的使命。

许多地方国资甚至民企也在扎堆入局。比如,被称为合肥核聚变“独角兽”的聚变新能,股东方就包括昆仑资本、合肥市国资、中科院旗下的合肥科学岛以及蔚来旗下的蔚聚科技。

以及上海的核聚变初创企业能量奇点,投资方除了蔚来资本,红杉中国种子基金、蓝驰创投,甚至还有游戏公司米哈游。

天量资金所向,一时风起云涌。

2相比中国,太平洋对岸的美国投资界,互联网公司也动作不断。

2024年10月,美国核聚变能源初创公司Zap Energy获得了日本瑞穗金融集团的一笔投资,而Zap Energy的投资者就包括了微软创始人比尔·盖茨的突破能源风险投资公司。

今年2月,同为美国核聚变“独角兽”的Helion Energy获得了一笔4.25亿美元的融资,投资者包括OpenAI的创始人Sam Altman。

老钱与新钱都争相投入,核心的焦虑点只有一个:能源。

如今的人工智能,是一只恐怖的“吞电巨兽”。

据国际能源署的报告,2022年全球数据中心的总耗电量约460太瓦时,约占全球用电量的2%。到2026年,这一数据将超过1000太瓦时,大约是整个日本2022年全年的用电量。

可控核聚变,正是解决能源问题可能的一个“终极答案”。

可以设想一下:一个能源比现在富裕几十倍、几百倍的世界,会是怎么样的?

在刘慈欣的科幻小说《三体》里曾经描绘过一段未来社会“无线输电”的场景:天上飞的、手里拿的、水里游的,所有设备都由隔空无线供电。

如果实现可控核聚变,这种“奢侈”的供电方式,完全有可能实现。它给人类带来的改变绝对是颠覆性的,可能远超前三次科技革命。

要知道,核聚变的原材料是氢的同位素氘和氚,它们广泛存在于占地球面积70%的海洋中,几乎可以说是无穷无尽。

而且理论上,1克核聚变燃料可产生的热量与约8吨石油产生的热量相同,是目前核电站产生核裂变反应产生热量的4倍。一旦掌握可控核聚变,人类可利用的能源规模只取决于核聚变反应堆的数量,拥有了近乎无限的能源,打开无穷的可能性:

比如,可以大规模蒸馏海水彻底解决缺水问题,甚至制造人工气候,让沙漠戈壁成为绿洲;

再者,可以通过粒子对撞机生产出任何需要的物质,黄金等贵金属都不再稀有;

甚至,通过聚变反应驱动的飞船进行星际移民(专题)……

曾有科学家提出设想,装备惯性约束核聚变发动机的飞行器可以达到光速1%-10%,可以让我们能在40-100年内到达比邻星。

未来的人类文明,究竟是被永久困在地球上,还是真正迈向星辰大海?

这可能取决于,我们何时点亮可控核聚变的科技树。

3目前,可控核聚变的技术突破,来到了一个微妙的时刻。

早在上世纪50年代,苏联就设计出了第一代核聚变实验装置(托卡马克装置),迄今已经过去70年。同时期诞生的计算机,已经从一座房子大小,进化到口袋就能放下。核聚变技术却始终没有什么“质”的突破。

这是因为,可控核聚变面临两座难以逾越的“大山”。

一是,达成可控核聚变的条件非常难。打个比方,可控核聚变就是造一颗小型太阳,还要通过某种方式将它约束起来。

这需要的最低温度大概是5000万至1亿摄氏度。目前人类能造出的熔点最高的物质——铪合金,熔点也不过4215摄氏度。任何材料接触到核聚变产生的等离子体,都会被瞬间熔毁。

目前国际上主流的技术路线是磁约束聚变,用强大的磁场“关住火球”,让等离子体在一个稳定空间中持续“燃烧”。其中最广泛采用的就是托卡马克装置,全球已经有100多台建成并运行。

世界上在建的最大托卡马克装置是1985年由欧盟、中国、韩国、苏联、日本、印度(专题)和美国等大国共同立项建设的国际热核聚变实验堆(ITER),原定今年完成,但工期一拖再拖,投入使用时间已调整至2034年。

EAST局部(图源:光明日报)

目前,在磁约束路线上,中国的技术积累已经走在第一梯队。今年1月,由中科院等离子体物理所全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)再次刷新世界记录,首次完成1亿摄氏度1000秒高质量燃烧。

但这还不够,可控核聚变还有第二个难题:实现能量的正收益。

人们用Q值来指代聚变反应释放能量与为了引发和维持聚变反应而输入能量的比值。为了实现商业化应用,Q值至少要达到10以上。

现在我们能做到多少呢?全世界托卡马克装置的Q值最高纪录,只有0.7左右,远远不够。

就算采用另一种技术路线“惯性约束聚变”,用强大的激光或粒子束瞬间加热燃料,使其发生聚变反应,最高也只能做到4.13的Q值,且没有考虑给整个设备充电的高额电能消耗。

国际上一般将可控核聚变的发展阶段分为六个阶段:

原理性研究——规模试验——燃烧试验——反应堆工程试验——示范堆——商用堆

目前只有中美欧少数几个国家,能挺进燃烧试验这一阶段,距离商用还很遥远。

4但是,人类的技术突破,从来都不是线性的,完全有可能出现突飞猛进。

资本已经嗅到其中的一丝机会,正在加快布局。

根据ITER欧洲协调机构——欧洲聚变能组织(Fusion for Energy)最近发布的《全球私营核聚变行业投资报告》,截至2025年6月10日,累计流向私营聚变企业的投资金额从2020年的15亿欧元增加至99亿欧元。

这足以说明,近几年来资本市场对于核聚变领域的关注大幅升温。

事实上,谁要是能够率先掌握核聚变的密码,谁就能拥有足以颠覆世界的力量。这样的“大杀器”,世界上的科技强国们都不敢不跟进投入。

就连过去二十年持续提倡“退核”的德国,也打算重回牌桌了。

今年3月,新当选的德国联合政府在首次联合声明中就提出要“加强核聚变研究,目标是拥有世界第一个核聚变反应堆”。英国、日本、韩国也提出了自己的“核计划”。

上世纪50年代,苏联的核物理科学家列夫·阿尔茨莫维奇,在研究出托卡马克装置后就曾经说过一句名言:

“当社会需要核聚变技术的时候,核聚变就能实现。”

纵观人类历史上的数次科技革命,从来都不是事先规划好、按部就班实现的,在无数次实践、试错和摸索,终有一日擦出灵感的火花,瞬间翻越千山,抵达星辰大海。

这也是一场国运之战。在波澜壮阔的科技竞赛中,中国绝对不能缺席。