从佛门清净地到时代情绪入口 寺庙的生意这么大?

来源:倍可亲(backchina.com)穿越广袤的豫中平原,抵达嵩山深处,山峦叠嶂,古柏参天,香火袅袅在石阶间缠绕不绝。千年少林,就藏在这片静默而高远的山林里,被厚重历史和公众想象层层包裹。

雍正十三年冬,少林寺被指周边附属“房头”多达二十五处,僧众杂居其间,行为不端。“招赌饮博,衣俗混流,藏匪其中”。雍正帝震怒,下令并院清整,王士俊捐银代赎被典押土地,少林声誉受损。

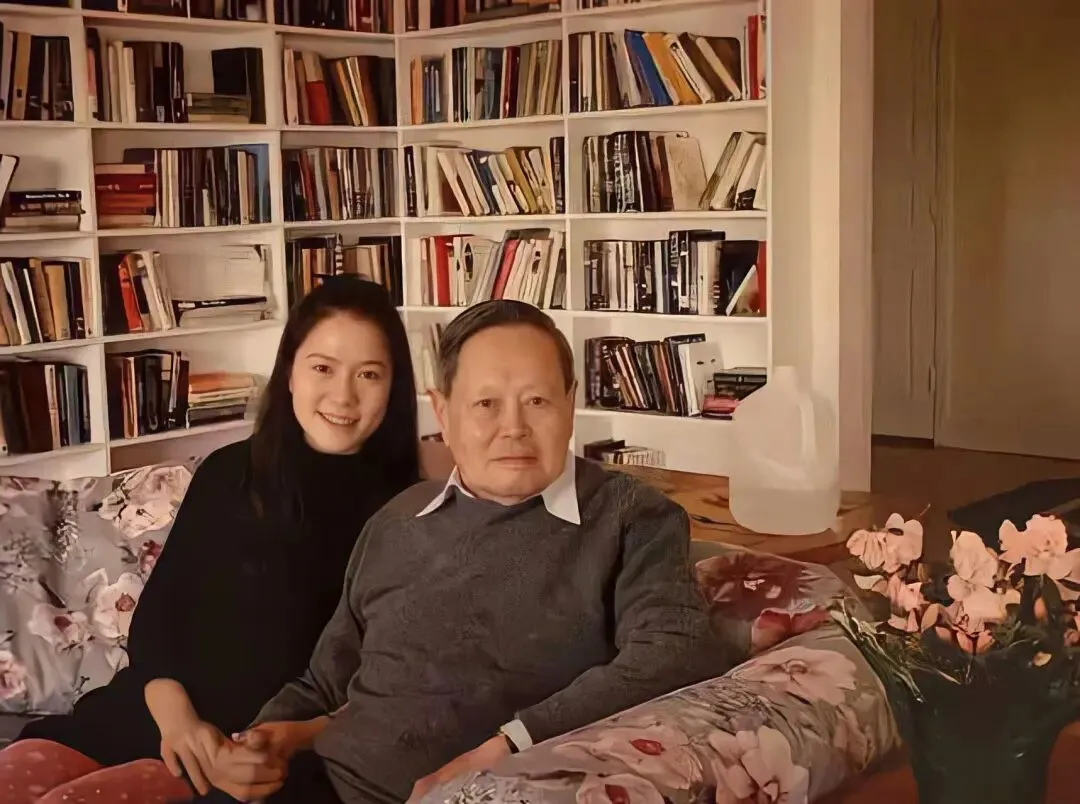

近三个世纪后,风波再起。2025年7月27日晚,少林寺官网发布通报称,现任方丈释永信涉嫌挪用项目资金与寺院资产,严重违反佛教戒律,“长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子”。次日,中国佛教协会正式注销其戒牒。从刘应成到释永信,再回到刘应成,一纸通报,袈裟褪下,三十八年修行归零。

个体沉浮之外,商业和资本永不眠。少林寺的争议尚未落幕,另一场更庞大的结构性叙事早已铺开——从峨眉山、九华山等佛教名山,到灵隐寺、雍和宫等城市热点寺庙,一条由“门票—文创—住宿—演艺—香品—情绪消费”串联起的产业链近年来正在稳步成型。这些宗教地标不再只是信仰栖居地,也逐步演变为文旅资本体系中的经济单元,与地方财政、上市公司、文旅平台共构出新的商业生态。在情绪经济的催化下,IP授权、研学基金、文创零售、地产开发与资本运作亦纷纷入局。

公开数据显示,庙门之外是一个正在崛起的千亿级市场。数据背后,是一波涌动于真实人生的热潮。在泉州,电子求签机的小人缓缓滑出,为23岁的田诗然带来一张写着“命运启示”的签文;而30岁的陈菲,裸辞之后送自己的礼物是一段寺庙禅修,“寺庙里不讲KPI,讲因缘果报”。

步入市场轨道。一条连接信仰、消费与内容的庞大链路正在浮现,其背后,是传统与现代、神圣与世俗的持续交锋与重构。

佛门之外,寺庙世俗化的开端与变形

嵩山深处,林木葱茏,古柏间露出一线黄墙红瓦。鸽群从塔尖掠过,偶有僧人着褐袍、步履匆匆。晨钟一响,寺中清寂仿佛被缓缓唤醒。

千年前的清晨,或许也如此安静。但佛教初入中国时,曾带着对金钱的天然戒惧。东汉时期的出家僧人,严格遵守“不持财、不买卖、不营业”的戒律,仅靠乞食维生。但在农业为本、讲究人情礼俗的古代中国,空钵化缘反被视为轻贱,布帛、米粮、土地才是信众表达虔诚的“厚施”。

于是,原本禁绝金钱的佛门,不得不接受这种现实:田产、房屋、布施金越来越多,寺院逐步建立起管理和再分配的机制。这被称为“无尽藏”制度——即寺庙将信众财物借出获息,或直接投入营运,所获利息则用以反哺僧团日用。这套逻辑,成为寺庙经济持续运转的雏形。

北魏起,朝廷设立“佛图户”制度,将奴婢与罪囚编入寺院户籍,为寺庙提供劳力与粮赋支持。唐代推行均田制后,寺院正式获得土地经营权,僧人亦有口分田。唐宋时期,寺院经济已经体系化:少林、天童等大寺坐拥数千亩庄园,经营造纸、纺织、油坊、印经等多种手工业,甚至通过契约参与土地租佃与金融借贷,成为当时重要的经济体之一。名相狄仁杰曾哀叹寺庙装饰宏华:“画绩尽工,宝珠殚于缀饰”——“天下之财而佛有七八,百姓何食之矣”。

正是在这种张力之中,“佛门经济体”逐步走出禁欲轨道,走向制度化、组织化、世俗化的道路,也为后来的商业模式打下雏形。当今寺庙商业版图的轮廓,其实早在千年前便已隐现。而这场关于戒律与现实的博弈,从未真正终结。

到了现当代,少林寺率先把千年古刹放进了市场逻辑的跑道,成为“第一个吃螃蟹”的寺庙。

商业化的最初占尽天时地利。1982年,《少林寺》公映,镜头里的嵩山丛林、古刹深影、武僧出拳如风,一跃成为全民记忆的一部分。但现实中,摆在释永信眼前的少林寺仍处于凋敝边缘:二十几个僧人,28亩薄地,连口粮都不够吃,早晚两顿玉米糊糊,仅中午一顿馒头,且限每人两个。“光有香火,不足维生”,沉重的生存问题成了驱动少林寺世俗化的力量。

转机悄然到来。1983年,电影带来的效应在游客数字上迅速显现——据《登封县志》记载,当年少林寺接待游客高达116万人次。年轻的释永信敏锐察觉到少林的第一个商机。因此,他推动少林景区整治工程,提出拆除核心区内的村庄与商业街,借助政府力量分期推进搬迁安置。尽管初期阻力巨大,但在多轮协商与政策支持下,大规模拆迁至2005年基本完成。

寺庙商业化的第一步,始于景区化的路径,这几乎是所有大型寺庙走向现代运作的共同起点。

例如,少林寺门票定价80元,叠加夜间演出《禅宗少林·音乐大典》的套票价格高达299元;峨眉山、九华山、灵隐寺等的定价则分别依照线路及交通工具浮动。

1997年,峨眉山旅游(000888.SZ)登陆深交所,成为中国首个以佛教名山为基础资产的上市公司。2024年其年收入突破10亿元,整体来看,公司收入结构以“门票+索道”构成基本盘,其中索道运输业务为最核心支柱,占比超过四成。游山门票收入达到2.77亿元,同比微增1.2%。2015年,九华旅游(603199.SH)也顺利完成上市,最新财报显示,索道缆车业务依旧是公司最核心的盈利支柱,全年收入达2.93亿元,占比超三成,毛利率高达85.98%,稳居高盈利板块之首。与此同时,客运交通业务在景区接驳体系优化、高铁通达效应释放等推动下,实现收入1.59亿元,同比增长超三成,成为拉动整体营收增长的主要动力。景区化不仅盘活了宗教资源,更以资本方式放大了其运营杠杆——一条从山门通向市场的路径,由此打开。

从已跑通的样本来看,传统寺庙经济的主流盈利结构基本稳定在“门票+住宿+演艺”三元模式上:以门票拉动人流,以住宿承接停留,以演艺完成文化溢价。但传统模式暴露出明显的结构性风险。

2007年,西安曲江新区高调进驻陕西宝鸡扶风县,启动法门寺文化景区开发项目。在短期收益导向下,景区票价从28元连续上调至120元,最终导致游客大幅流失。到2017年,法门寺集团债务已达 38 亿元 。

将寺庙纳入景区体系运营,本质上是将一种超越性的精神实践纳入市场化的评估体系之中,最终在一张门票中完成“信仰”与“产品”的绑定售卖。在中国人的文化结构中,庙宇既是宗教场所,是心灵退路,是儒释道三重调节机制中“出世”的一端。而一旦这一庙门变为售票口,商业机制的介入,本质上改变了寺庙的运行逻辑——原本超脱的信仰秩序,也不得不回应市场对交换与效率的要求。

寺庙内容场,如何从讲故事到市场变现?

放眼当下寺庙经济的发展轨迹,三条路径清晰浮现:内容线、产业线与资本线。其中,内容线不仅是最早启动的模块,更是支撑后续商业化演进的根基。

寺庙若要进入市场逻辑,往往从“讲好自己的故事”开始。28岁的覃茵对此再熟悉不过。过去一年,她几乎每两周就去一趟雍和宫,已经在香灰手串上花了五千多块。这一切始于一次面试卡壳。那是她跳槽去互联网大厂的第一志愿,HR面谈之后,等了整整一周毫无消息。朋友给她转了一条笔记,说“雍和宫事业线最准”。她没多想,第二天一早就坐上地铁,手里紧攥着提前写好的愿望清单。

她记得很清楚,当时刚念到第二句祷词,香灰就落在了手上。社交媒体上说,这是大吉。她心里一震,立刻在出口买了两串保事业的香灰琉璃手串,珠子叮咚作响,像是替她敲了门。半小时后,手机震动——她收到了offer。

从那天起,覃茵成了雍和宫的忠实“复购用户”。她喜欢那种“求完就有回音”的感觉,像生活终于在你投出的骰子上,给了点回应。

在寺庙IP打造的盈利逻辑中,真正的新鲜事其实寥寥。早在唐代,大慈恩寺就借玄奘取经和大雁塔建塔的光环,打造出佛法正统的叙事地位。它设计好了让人“题名上墙”的流程,堪称最早的“IP打卡”。五台山大孚灵鹫寺,寺中“清凉石”因被传为文殊菩萨显灵之所,拥有“摸石治病”的神迹功能。数以万计的信众前来朝拜、触摸石面,并留下香火钱、功德金,本质上与当下寺庙文创经济高度趋同。

千年之后,真正将“寺庙IP”引入制度化治理和系统运营框架的,仍是少林寺。

在IP意识尚属薄弱的上世纪90年代,因电影热播走红的“少林”二字,迅速成为商家竞相借用的热门符号。1993年,漯河一家企业打出“少林”牌火腿肠广告,释永信认为该广告违背佛教戒律,侵犯宗教尊严,少林寺遂提起中国首例宗教名誉权诉讼并最终胜诉,这也为IP管理奠定先例。1998年,少林寺启动全球范围的商标注册工作,同年成立旗下第一家公司——河南少林实业发展有限公司,正式迈出品牌制度化经营的第一步。

自此之后,少林寺开始系统化运作其IP产业链,从出版、游戏、影视到制造业、文旅等层层拓展。1999年成立少林文化研究所,启动佛教文化出版工程,出版《少林功夫文集》等著作;2003年授权开发网络游戏《少林传奇》,通过IP授权打开二次元与国际市场。同年设立的登封少林药局,则将“禅医”体系转化为可量产的中医养生产品,从经络液到保健贴,单价几十元至上千元不等。

热度往往源自一套可以复用的内容逻辑与传播机制。寺庙IP亦然,只要故事讲得足够圆,观众自然会相信。

如今,情绪消费成了另一股不容忽视的加速力量。平台数据显示,2023年全国寺庙类景区门票订单同比激增逾310%,其中雍和宫涨幅超过五倍,普陀山、崇圣寺等也频频跻身热搜榜。与以往不同,新一代“香客”多为90后、00后。当焦虑成为时代的底色,谁能提供一点心理上的笃定,谁就能收下真金白银。

三年前,田诗然第一次见到电子求签机时,还以为是某种盲盒装置。

23岁的田诗然来自泉州。她注意到,关岳庙、天后宫等当地知名寺庙,近年来陆续引入电子求签、电子烧纸等装置。一个像娃娃机一样的透明柜子里,轨道上站着几个机械小人,随着指令缓缓驶入一个小型“宫殿”。只听“咔哒”一声,它们精准地夹出了一支签——命运的谜底似乎就此揭晓。隔壁的“烧钱机”则更具视觉冲击力:一块LED大屏上火焰熊熊,模拟金纸焚烧,香客扫码付费后,还能看到自己名字在屏幕上滚动。她说:“年轻人很喜欢这类新形式,更多是出于猎奇心理,会觉得这是一种很美的精神状态”。

面对大考、面试等人生节点,不少年轻人选择“先转账,再上香”。田诗然在泉州,有的朋友在重大时刻找她索要寺庙功德箱的二维码,通过电子支付提前“投币祈愿”。香火未起,钱先到账,他们希望借由这笔支出,为自己积一份善缘,也买下一份心理上的底气。

因此,寺庙经济不再是某个节气里的一次朝拜,而逐渐演变为一套仪式、程序与体验系统,深深渗透进众多年轻人的日常生活。而禅修,则是另一条正在盛行的体验消费线。

30岁的陈菲,离职后送给自己一场6天的禅修之旅。她住进寺院的四人间,开始每天凌晨四点半起床,跟着晨钟拜佛、跪念整本经书,饭前唱诵佛经,饭后洗碗归位。白天做义工、抄心经、喂鲤鱼、喝禅茶,晚上听师父讲法,再在寂静中沉沉睡去。寺庙里不讲KPI,讲因缘果报;不求效率,只求感恩当下。

陈菲注意到,一起禅修的伙伴们来自极为多元的背景:有手挽手来的中年夫妻,也有刚退休的企业高管,还有趁年假“断网”的互联网程序员,甚至包括尚在求学阶段的大学女生。寺庙里的师父向她透露,过去几年,来参加禅修的年轻人明显增加,几乎每期都能占据半数以上名额。

而她自己,也在这一盏盏热茶和一次次拜佛中,可以在一间寂静茶室里,静坐足足一小时不看手机、不讲话。陈菲形容这是一次情绪投资,像是在为30年的人生做一次“出厂重置”。

庙门卷入红尘,谁来刹住车?

讲好故事之后,寺庙经济的下一步,是让它跑得动、滚得快。一边是产业线铺展产品与服务边界,另一边是资本线试图撬动更大的市场与回报。

在寺庙资本路径的探索中,上海无疑走在前列。玉佛寺通过“公益基金+项目孵化”模式嵌入现代经济体系:2009年设立“觉群大学生创业基金”,间接资助了包括“饿了么”在内的多个初创项目。寺内僧团也系统性接受工商管理训练,方丈觉醒法师攻读复旦哲学博士、修读交大EMBA,展现出佛教体系与现代知识结构的深度适配。

与此同时,静安寺则以“百寺公益基金”为平台,推动资金运作向社会反哺转化。该基金由方丈慧明法师发起,个人与寺庙共同出资设立,自2017年起已累计募资逾5700万元,捐赠超过3200万元,涵盖教育、灾后重建、少数民族地区援助等领域。

当基金运作、品牌授权不再是佛门之外的故事,寺庙经济也随之打开了产品化的另一扇门。资本带来的是产业想象,而真正驱动这套机制跑起来的,是一群持续下单的消费者。大量用户的高频“复购”,推动寺庙产品从信仰周边转向可持续商品——围绕寺庙IP的直播带货、代请、转售等商业链条,也就此开始成型。

目前,普陀山、九华山等知名佛教景区已在社交平台上开设官方小店并常态化直播销售,产品以手串、吊坠、香品为主,单价从几十元至2000元不等。与此同时,KOL、明星参与带货,使得寺庙商品进入主流消费渠道。腾讯财经调研发现,雍和宫等热门寺庙的周边已形成系统性的代请服务市场,价格在20–80元之间,另收10–50元/串的开光服务费,按次结算,并承诺“当天寄出”。

与此同时,各地寺庙也在主动做内容、做包装。南京鸡鸣寺推出定制奶茶,口味之外更卖的是一份“缘起可求”的浪漫想象;灵隐寺推出的“陈皮酱油”则走轻文创路线,以本地风味延续“禅厨养生”理念,寺庙正以更接近生活方式的姿态,渗透进大众消费路径。

电子佛具的持续铺展,走向对宗教体验核心环节的重塑。这条链路上游企业构成颇为复杂:一端是传统佛具制造商,一端则是从显示屏、交互终端跨界而来的科技公司。腾讯财经联系到一家位于上海的智能科技公司,对方展示了一份21类电子佛具报价表:从扫码点灯、无纸烧金、时来运转到八卦人脸识别测算终端,应有尽有,价格从3000元到14000元不等,整机保修一年。

产业模式也在迭代。福建宁德一位电子佛具工厂负责人透露,寺庙如果客流量充足,可以选择零投入合作模式——他们负责设备与技术,寺庙只需按使用量后置支付服务费。这是一笔极具想象力的生意,资本轻装上阵,信众照常“上香”。

但放眼整个寺庙商业化,少林寺显然跑在了前面,甚至过于激进。

事实上,寺庙经济的发展早已引发监管层的关注。2017年,国家宗教局等12个部委联合发布《关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见》,明确提出“投资建造、承包经营寺庙宫观”等现象需重点整治,防范由此引发的权力寻租与不当交易。近年来,多地宗教事务机构持续推进治理,力求在文化传承、信仰表达与商业行为之间,寻求一条制度化、合规化的平衡路径。

如今释永信轰然倒塌,少林寺迎来新任方丈印乐,其曾表示“不评价少林寺商业化运作”。但属于释永信的那套逻辑与遗产,早已深深嵌入了这座千年古刹的运行体系。悬而未决的不只是少林寺的产业归属,更是寺庙在资本洪流中的自处之道。少林寺只是一个开端,制度、信仰与市场的三方角力终将面临一次次校准与博弈,问题的回响,正在更辽阔的寺庙经济版图中持续蔓延。