90后寒门CEO,帮了雷军一个大忙.....

来源:倍可亲(backchina.com)小米汽车YU7爆单后,车越欠越多,根本交付不完。

即便雷军7月10日称小米汽车交付已超过30万台,但后面还有小米YU7迫在眉睫的24万个新订单,最早交付时间约45周,就是要到明年2月以后。

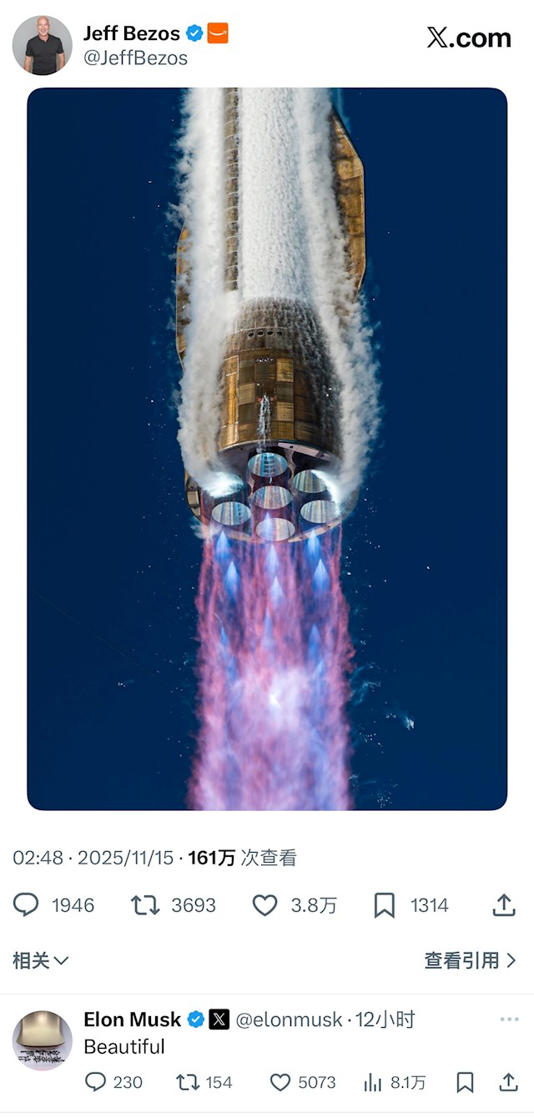

交付困境背后,是小米汽车工厂内疯狂地产能提速。不过代替人类两班倒工作的,是斯坦德的机器人。

如果你去过小米的亦庄超级工厂,就能看到排着队的斯坦德机器人把空气悬架送往总装线,保证每76秒就可以有一台新车下线,每小时可以生产40台整车。

● 斯坦德研发的中国首条100%部署自主移动机器人的总装生产线。图片来源:斯坦德官网

小米的爆单,让斯坦德这家工业级智能移动机器人公司直接出圈,但对于斯坦德CEO王永锟来说,幸运之神仿佛总是不站在他这边。

接受慈善学校资助才读完高中和大学的他,创业9年,被催过债,在马路边爆哭过多次,创始人还中途跑路把公司丢给他。

这些苦难皆是养料,如今,34岁的他已经是《财富》中国40位40岁以下的商界精英之一,斯坦德生产的6000多台机器人已经开进华为(专题)、富士康、蔚来等大厂,为制造业服务了超过2000万小时。

今年7月,斯坦德机器人已经向港交所递交招股书,冲刺工业具身智能第一股。

寒门学子的命运转机

1991年,王永锟出生在黑龙江中俄边界的一个小城市。

因为家里经济条件实在太拮据,初中毕业后家里就供不起他读书了,好在老师推荐了当年碧桂园杨国强和杨惠妍开的国华纪念中学,这所慈善学校不仅可以免除学费,还能资助他完成后续本硕的求学路。

于是,15岁的王永锟从冰封雪覆的北国故乡出发求学,从黑龙江到佛山,三千里的距离不仅连接着中国南北两端,更成为他命运的转折点。

● 少年王永锟

如果说少年时代的他,是靠上天眷顾才得偿所愿,那么成年后的他,开始用逐渐习得的判断力,成为自己命运的执棋者。

高考后,哈工大的机器人队在日本(专题)亚太大学生机器人竞赛夺冠的消息,成为王永锟“机器人梦”的催化剂,为了成为机器人战队中的一员,他填报了哈尔滨工业大学自动化专业,并在大四时如愿踏上了同一个赛场,夺得了中国赛区唯一一个特等奖。

硕士毕业后,他收到了哈工大博士校友的邀约,决定放弃英特尔、大疆的offer,和朋友一起创办斯坦德做机器人。

组建工厂里的“机器人大军”

正值2015年前后,国内电商繁荣发展,但与发达国家相比,我国仓储成本高,在单位GDP中成本占比是发达国家的2到3倍。在此需求下,智能仓储搬运机器人成为了降低运营成本的一大路线,登上了历史舞台。

这也是王永锟加入斯坦德的初衷,他判断,在工业制造领域,越是处于产业链上游的环节,劳动密集程度就越高,对智能化改造的需求也越迫切。

“斯坦德”,是英文“Standard”(标准)的音译,斯坦德当时掌握的SLAM定位技术,能让机器人的移动精度保持±1厘米的误差,要知道4年后业内的平均水准才勉强追上这个水平,这对复杂工业场景中生产标准的建立至关重要。

他希望,有一天斯坦德机器人重新定义工厂的生产模式,把工厂物流的整体效率可以提升两倍以上,把工厂从铁路时代、公路时代变成海运时代。

● 王永锟

不过,当王永锟刚刚接过公司CTO技术负责人的聘书时,他脑海里翻涌的并非眼前的现实困境,而是硅谷的车库创业的传奇故事——惠普、苹果、谷歌,那些改变世界的科技巨头,无一不是从简陋的车库起步。

然而理想与现实的落差如此鲜明,没有加州(专题)的阳光和风投资金,他只能和团队“蜗居”在哈尔滨一间旧办公室里,没有天使投资人的青睐,创业资金全靠学校担保的每人10万的“创业贷”勉强凑齐。窗外是零下二十度的冰城寒冬,室内是淘来的二手服务器,但真正让王永锟辗转难眠的,却是另一个更棘手的难题。

对于王永锟来说,哈尔滨是个好地方,唯一的缺点就是它离深圳太远了。原材料要从深圳的供应商处买,产品做完后又要再发给深圳的客户,来来回回,一件产品的供应周期能拉长到一个月。

在创业初期,时间成本就是最大的成本。于是,2016年大年初五,王永锟和团队迫不及待地身赴深圳,在供应商的楼上租了一个200平米的办公室。

● 王永锟在调试机器人

深圳拥有机器人生产最完善的产业链,制造所需的芯片、传感器、控制器、电源等关键部分都能找到对应的零部件企业,供应周期直接压缩至三天。在此基础上,王永锟和团队迅速改进了一套机器人操作系统,相当于做了一个机器人行业的安卓系统出来。

2017年上半年,王永锟和团队得到了一笔3000万元的投资,企业得到快速扩张和发展,从最初的5人团队发展为近百人的团队。

崩溃的现金流和出走的CEO

深圳的冬夜依旧挡不住创业的热血,团队昼夜鏖战,核心成员的会议室常常亮灯到午夜。直到12月的一个晚上,CEO拍了拍王永锟的肩膀轻声说,“我扛不住了。”

这时王永锟才惊觉,人员扩张背后,是失控的现金流,融资在业务进展滞后的现实中飞速消融,财务表上触目惊心的数字显示,全公司的工资发放只能维持3个月。而另一个噩耗是,CEO本人也因抑郁症决定退出公司。

董事会决定让王永锟接替CEO的位置,但王永锟迟迟无法下定决心。直到过年,他都没有回老家,一个人在家附近的体育场一圈圈踱步。

3个月,90天,如何做才能让一家资金枯竭的公司回血?

尽管他深信公司的移动机器人技术在业内首屈一指,但如何将技术优势转化为投资人的信心、市场的认可?

思索再三后,出于对技术的自信,王永锟决定扛上CEO的重担。他相信如果他们自己都攻克不了毫米级定位精度,全球就不会有第二家。

随即,他将团队裁到只剩30人,大家一起搬到上合工业园一间工厂里办公。厂子里又闷又热,头顶的排风扇像达摩克利斯之剑般摇晃,从敞开的卷帘门看进来还很像一间网吧,但这样的环境反而让王永锟的心踏实了不少。

● 王永锟创业团队

精简的团队继续在机器人产品的稳定性和高精度上发力,毕竟操作系统或是流水线上的某个环节出现“卡壳”,直接导致的是整条生产线停工,这也是客户最担心的事情。

同时,他开始负责销售工作,在接下来的5个月里,他先后见了140多家投资机构,几乎每天都在融资的路上。终于在资金枯竭前,得到一名投资人的青睐完成数千万人民币(专题)的融资。

喜讯接连传来,公司团队在不久后举行的宝安创新创业大赛上获得了决赛三等奖,在众多主流媒体的报道后,斯坦德机器人开始走进大众视野。他们自主研发的室内移动无人驾驶平台和机器人调度系统,也成功吸引了华为成为他们的种子客户。

王永锟和团队曾在实验室反复打磨的技术方案,已在工厂车间扎根生长。某3C行业的工厂内,30多台斯坦德机器人替代了50多个人,并实现了24小时运转,车间内仅剩余少量调机人员,生产效率提高近10%。

踩中风口,扶摇直上

资本市场的风向时刻在变,2020年前后,在美国的制裁下,自主研制芯片成为国家主导的精密制造方向。

在王永锟看来,移动机器人在离散型制造业本身就是通用型需求,不论是搬运需求还是作业场景,半导体芯片制造业也是移动机器人可以涉足的方向。

王永锟决定将3C行业的成功复制到半导体行业。

半导体工厂对精度稳定性和洁净程度的要求相当高,不过,得益于此前在华为产线的打磨,斯坦德在洁净度与震动等级测试都快速通过,包括在无尘生产车间表现都不错。

新能源锂电工厂的智能化改造遵循相似的底层逻辑,只不过想要“解锁”汽车制造的场景,需要大量优质的数据来喂养机器人算法,而只有进入汽车工厂,才能掌握数据并进行针对汽车工厂的定制化服务。

王永锟找到小鹏、理想、蔚来三家车企,通过扎实的技术积累,首先拿到了进入蔚来汽车工厂的机会。

供应链风险大爆发

与此同时,国家层面的智能制造战略逐渐传导到了资本市场,热钱迅速涌入工业级智能机器人行业,仅2020年就发生了17笔亿元级融资。

经过几年的资本“催熟”,工业机器人的产品硬件已高度趋同。投资人的选择愈发谨慎,对于斯坦德这类机器人制造商来说,当下每个工厂订单的斩获都不只是业绩数字,更是在智能制造版图上插下一面战略旗帜。

在这场与时间赛跑的“订单”攻坚战中,任何的停滞都是不可饶恕的。

但不巧的是,2022年,由于疫情的影响,供应链爆发了连锁风险,供应商的零部件被卡在日本,工厂有两个多月接近停摆,生产线上堆积了价值数千万的半成品,发货停滞意味着回款中断,每一台滞留的机器人都在吞噬着公司的现金流。

王永锟迎来了职业生涯中的至暗时刻,他在媒体报道中透露,自己曾多次在马路边爆哭,技术出身的他真实地感受到了商业世界的残酷,外界关注的创始人身价和公司的估值都是纸面财富,只有债务和账单的压力才是最真实的。

好在关键时刻,政府、供应商和朋友们帮助对接各大银行,让斯坦德获得了4000多万的融资性现金净流入,这才渡过了难关。

之后,王永锟带领公司大力开展国产替代,核心零部件中的激光雷达终于不用受国外供应商掣肘。同时,斯坦德拿到了小米汽车工厂的订单,随后获得了小米投资团队的认可,拿到了小米投资领投的C轮融资。

● 小米超级工厂内。图源:斯坦德官网

“个人英雄主义?不存在的”

智能移动机器人真正进入到工业制造业中,也不过短短几年,但王永锟和斯坦德已经经历了一波三折。

如今,斯坦德已成为具备在单一模拟场景中调度超过2000台机器人能力的公司之一,一般单一真实工业场景中不会多于500台机器人。

今年5月,斯坦德还推出了首款人形具身智能机器人DARWIN和新一代协同系统RoboVerse。

站在现在的节点回看,王永锟和斯坦德能走到今天,本质是将企业命运焊进国家高端制造的齿轮。

早在1986年,哈工大就成立机器人研究所,成功研制我国首台点焊机器人。后来,哈工大在国内机器人领域的研究水平一直处于前列,可以说,哈工大是最早孕育这一切的土壤之一。

而在斯坦德公司诞生之际,正值2015年国务院印发《中国制造2025》发展规划,工业级智能机器人被推向了产业变革的前沿,这成为了王永锟最初的研发灵感。

2018年,中美贸易战初具苗头,王永锟就押注了5G通信设备需求攻克华为供应链;2020年,他跟随国家战略进军半导体行业;在“双碳”东风下,他又一脚踏入新能源汽车赛道。

创业至今,他的思路就是跟着国家政策走,他称其为“天时”,天时是适应时代的需求,最核心的就是国家的立场和需求。

王永锟曾公开表达过,“一个人要和公司命运绑定,一个公司的命运要和一个行业的命运绑定,最后一个行业的命运要跟国家的命运绑定,本质上就是一定要发挥集体力量。”

“个人英雄主义?不存在的。”

毕业几年来,王永锟在默默回馈这个曾经滋养他的集体。

多年来,他持续反哺曾经培育他的国华纪念中学,从翻新操场到升级教室设备,从改善宿舍条件到为孩子们添置衣物球鞋,甚至细致到关注食堂的菜品营养。每次返校,他都会细心记录每个需要改善的细节,然后不动声色地落实解决。

对于王永锟和无数像他这样从贫困中奋起的年轻人而言,物质的匮乏或许是人生最初的底色,但正是这份刻骨铭心的经历,让他更懂得“取之于社会,回馈于社会”的意义。

毕竟在他看来,个体的价值在于与组织共振,企业的长存取决于与行业共进,而行业的未来必须与国家发展同频。

他曾梦想55岁后回老家种瓜,还向往着说走就走的旅行,但当下,这位34岁的年轻CEO选择将个人生活暂放一边——“一代人有一代人的使命,总要有人冲锋陷阵。”