横行几十年的中药注射液“大淘汰” 终于来了

来源:倍可亲(backchina.com)中药注射液“大淘汰”,终于来了。

近日,国家药监局、国家卫健委与国家中医药局三部门联合发出“最严监管令”,宣布对所有在2019年《药品管理法》实施前上市的中药注射液,一律重新评价,不交出安全性和有效性数据,就退市。

实际上,2019年新规后,就没有新上市的中药注射液了,简单理解,就是对当前所有的中药注射液重新评价,谁也跑不掉。

数据显示,目前市面上大概有130多种中药注射剂,其中有不少让国人为它付出过沉重的代价。

比如就在今年5月,一个一年卖出五、六亿的刺五加注射液,再次夺走了一条生命。

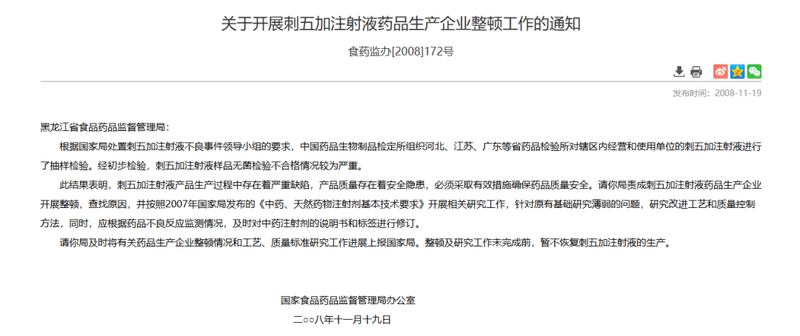

早在2008年,刺五加注射液就因生产过程存在严重安全隐患,被食药监办勒令整顿。

进医院时,人还能走路,结果输完刺五加注射液2个小时,人就被宣布抢救无效死亡。

刺五加致死案例只是中药注射液漫长不良反应中的一例。

2003年到2005年,葛根素注射剂造成11人死亡;

2006年,鱼腥草注射液导致258人出现严重不良反应,其中致死44人;

2008年,1名仅出生9天的新生儿,在注射茵栀黄注射液后死亡。

……

中药注射液的不良反应率可以说常年高居不下。

《国家药品不良反应监测报告》显示,2011年到2017年注射剂不良反应占中药行业比例一度超过50%,到2024年,仍占中药类不良反应的24.6%。

换句话说:每四起中药不良反应,就有一例是注射液引起的。

这背后在于,中药注射液很多品种在审批时就没有严格的临床试验,而且成分复杂、纯度低。

比如一种化学制药,也就是我们常说的西药,一种化学成分可能就四五种。

但是中药注射液,哪怕只有一味中药,其本身也包括了十几种化学成分,没有经过严格提纯便直接打入血液,极易引发过敏、休克甚至死亡。

令人不解的是:明明很多中国人连转基因都不敢吃,为什么却敢把中药成分往血管里打?

为什么中药注射液能横行市场几十年?

首先它是特殊时期的产物。

我国第一支中药注射液诞生于1941年,属于抗战时期的应急药品,那时候抗生素短缺,只能土法提炼,后来又因各种原因被当作“中国特色的创新”大力推广。

加上民间对于“中药的毒副作用比西药小”的固有认知,一时间甚至形成了中药注射液滥用潮。

据《经济观察报》报道,有医生回忆,二十多年前,一些年纪大的、心脑血管有问题的人,经常会来医院静脉点滴丹参注射液、黄芪注射液、参麦注射液。

冬天来,夏天也来,有的人没病时也会来,把中药注射液当作用来防病的药。

这样的情况,在基层医疗机构更为普遍。

当然,更少不了一部分利益群体的刻意推动。

2010年,数十名武汉协和医院医生被曝光“吃回扣”的事件就露出冰山一角。

其中涉及的药品疏血通注射液,一盒市价30余元,给医生回扣就有10元。

企业赚得盆满钵满,像丹红注射液、喜炎平注射液这些“神药”,如今年销售额能轻松破20亿。

加上背后牵扯的地方发展、产业经济、劳动就业,更是牵一发而动全身,监管也一度陷入“拉锯战”。

好在如今最严监管出台:

一是明确不达标就退市,没有例外;

二是必须拿出科学依据,必要时还要做随机双盲试验,用现代医学的方法,检验传统药物的有效性;

三是对于不配合评价,打算浑水摸鱼的企业,直接注销药品注册证书,而且不予再注册。

所以这一次,国家动了真格。

那些靠“历史批文”躺着赚钱的企业,好日子终于到头了。

对于中药自身而言,这也不是否定,而是在拯救。

因为真正的中医药需要的是传承,而不需要“神化”。

就像著名生物学家饶毅教授说的:

“不管是中医还是西医,两点核心是没有变的,一是治疗效果,二是副作用不能太大。任何医疗方法,都不能避免经过这两点的检验。”

归根结底,能治病的才是良药。