新曼哈顿计划:贺建奎前妻发起定制婴儿的疯狂计划

来源:倍可亲(backchina.com)

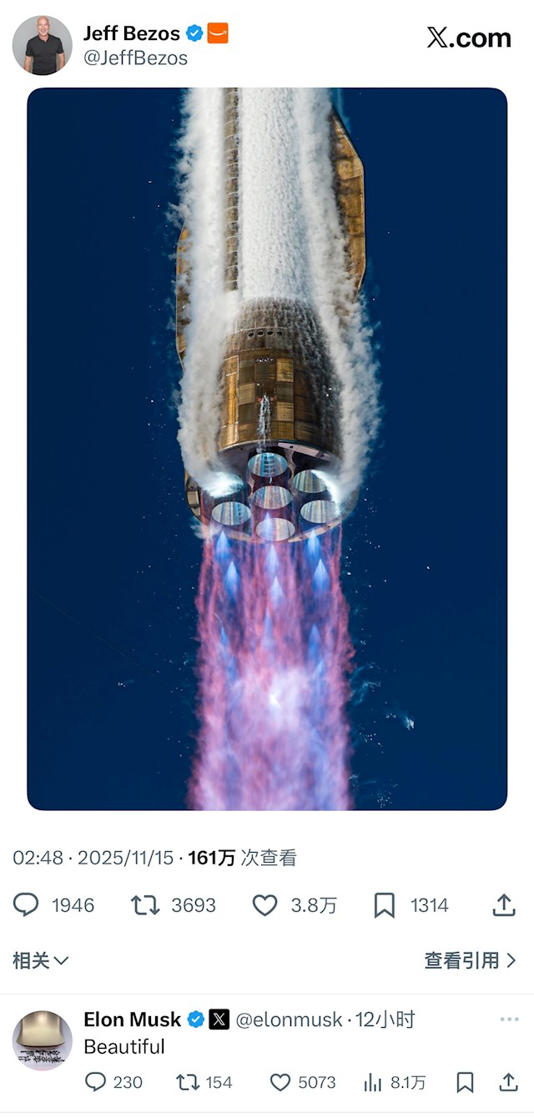

贺建奎前妻、企业家Cathy Tie

01、新“曼哈顿计划”:定制一个婴儿

近期,自称 “生物科技芭比” 的企业家Cathy Tie,再次将基因编辑婴儿推向舆论风口。

这位18岁就辍学创办首家生物科技公司,后续又推出基因检测解读、数字医疗服务公司的创业者,于近期宣布了最新创业计划——其新公司曼哈顿基因组学公司(Manhattan Genomics)要聚焦通过编辑人类胚胎基因组预防遗传性疾病,甚至将新公司比作 “曼哈顿计划”(注:20世纪40年代美国研发原子弹项目)。

无独有偶,同一天,位于加利福尼亚州旧金山(专题)南部的Preventive生物科技公司也宣布,计划探索人类胚胎基因编辑技术。

不过,这两家公司目前都未透露计划的目标疾病类型、采用的技术手段等关键科学细节。

Cathy Tie仅表示,曼哈顿基因组学公司在尝试培育基因编辑婴儿前,会开展广泛研究和安全性测试,公司新公布的顾问团队包含生物伦理学家及两名非人灵长类动物生殖生物学领域专家。Cathy Tie对基因编辑婴儿兴趣浓厚,曾与贺建奎有过短暂的婚姻。

这件事引发了众多科学家担忧,加州(专题)大学圣迭戈分校生物化学家亚历克西斯・科莫尔(Alexis Komor)就直言,胚胎基因编辑安全门槛极高,目前显然未达标。

02、编辑人类胚胎细胞有何风险

要了解基因编辑婴儿为何争议满满,得先清楚当下主流的基因编辑技术。目前用于体细胞编辑比较多,应用于胚胎还不成熟。

2023年,全球首个基因编辑疗法获批,已能治疗两种遗传性血液疾病,不过它需要断裂DNA双链,这也是导致胚胎染色体发生严重改变的关键步骤。后来出现的碱基编辑、先导编辑技术,精准度更高且无需断裂DNA双链。

碱基编辑及先导编辑技术发明者David Liu

今年早些时候,费城儿童医院和宾夕法尼亚大学的医师科学家就运用该技术编辑肝脏细胞的DNA,为一名患有代谢紊乱的婴儿提供了定制化治疗。

但基因编辑人类生殖细胞一直被视为禁忌,也是医学难题。虽然从临床应用需求来看,凯茜・铁认为,对于一些遗传性疾病患者家庭,基因编辑似乎是摆脱疾病困扰的希望。但从实践来看,情况似乎复杂得多。

2018年,贺建奎宣布对人类胚胎进行基因编辑,以增强出生婴儿对艾滋病病毒(HIV)的抵抗力,随后两名基因编辑女婴诞生。然而中外科学界普遍谴责这种行为,贺建奎也因非法行医被判入狱三年。

这一事件让基因编辑临床应用蒙上阴影,许多科学家呼吁暂停所有可遗传人类基因编辑技术的临床应用,部分国家也出台限制措施,如美国联邦资金不得用于人类胚胎基因编辑研究,美国食品药品监督管理局(FDA)也不批准基因改造胚胎的临床应用。

贺建奎2018年在全球基因编辑学者面前介绍基因编辑婴儿与之形成对比的是,非生殖细胞的基因编辑研究进展迅速。除了前面提到的CRISPR/Cas9疗法和碱基编辑疗法,未来或许还有更多非生殖细胞基因编辑疗法获批,为儿童和成人的多种疾病带来治疗可能。

科莫尔也指出,目前已有许多人通过基因检测筛选出携带致病突变的胚胎,实际上需要通过胚胎基因编辑来避免遗传疾病的人群数量极少。

03、面临的技术及伦理风险

人类胚胎基因编辑当前面临着诸多技术及伦理风险。

从技术层面,中山大学生物学家黄军就表示,基因编辑工具在胚胎中的作用方式可能与在非生殖细胞中完全不同。黄军曾率先开展人类胚胎基因编辑研究(胚胎未被植入母体),后续也持续用碱基编辑技术进行胚胎研究,他认为该技术虽有前景,但尚未达到临床应用标准。

科莫尔也提到,任何基因编辑技术都可能产生非预期DNA改变,在胚胎中这种改变在发育关键阶段会影响身体每一个细胞,后果比在单一器官中更具灾难性,即便碱基编辑、引导编辑技术更精准,但科莫尔认为,研究人员尚未完全掌握碱基编辑可能引发的所有非预期基因改变。

从伦理层面,胚胎编辑意味着基因改变会遗传给后代,其后果难以预测,这涉及到人类基因库的完整性和多样性问题。而且目前该技术应用所需的伦理准则、社会共识及法律框架都尚未成熟,黄军就认为“曼哈顿基因组学”此时成立时机不当。

展望未来,科学家认为人类体细胞基因编辑前景相对明朗。随着技术不断进步,像CRISPR/Cas9、碱基编辑等技术会更精准、更安全,有望用于治疗更多血液疾病、代谢紊乱等疾病,为患者带来福音,它不会改变生殖细胞基因,不会遗传给后代,伦理争议较小,更容易获得社会认可和监管支持。

而人类胚胎基因编辑则需谨慎前行。虽然技术在发展,但在未解决技术安全问题,未建立完善的伦理准则、社会共识和法律框架之前,不应贸然推进商业化和临床应用。