- 闲谈“古不墓祭” --《说孝》系列之二 [2022/10]

- 父亲的死 [2021/03]

- 父亲死,故乡就没了 [2020/08]

- 江青同志--读《还原一个真实的江青》 [2020/10]

- 特别的生卒日--先父去世周年祭 [2021/03]

- 抹黑华为可休矣! --兼谈中国网络安全 [2021/04]

- 王光美回忆中的江青 [2020/10]

- 为先君补办追思会 [2022/10]

- 从亚特兰大枪杀案看媒体报道的选择性 [2021/03]

- 再聊“泡妞” [2020/07]

- 江青同志(下) [2020/10]

- 网遇“英国女骗子” [2020/10]

- 我看上海人 [2020/06]

- 身处澳洲看中澳关系 [2021/06]

- 汉语是世上最丰富的表达语言? [2020/07]

- 毛泽东的《沁园春·雪》 [2020/08]

- 王光美记忆中的“三年困难时期” [2020/10]

- 我们还有羞耻之心吗? [2020/08]

- 驳易中天“中国人无信仰” [2020/08]

- 再论“羞耻之心” [2020/08]

- 简评方方“有态度的文学” [2020/09]

- 对于「国泰事件」的应对建议 [2023/05]

- 网络交游的启示 [2020/09]

- 谈“骂人” [2020/06]

《红楼梦》刊印者程伟元“字小泉”?

雪梨子

在下曾在《红楼梦中的饺子》一文里附带痛斥百度百科中的“某些词条”系一帮妄人所为。有文友指出:百度百科相比维基百科要丰富。这点在下100%同意。百度在当今汉语文化知识的传播中起着巨大的正面作用,这点必须承认。

但不可否认,百度百科中的某些词条有错误,有些是编撰者学风学识不够导致,也有些是对前人说法未能勘校而继续援引,甚至有些是为某个目的而蓄意造假、篡改古人诗词。这类有问题的词条在整个的百度百科中比例极小,但却对汉语文化的传播起着非常负面的影响,某些在严肃的学者专家的眼里是错误的东西,却通行四海,如此以讹传讹,最后可能积非成是。如果是在通讯、交通、印刷都不发达的古代,这些尚可理解。比如鲁迅先生嘲笑章士钊的“每况愈下”就是当下大家都可解释的错误,且继续沿用了。但在互联网、即时通讯如此发达的当代,还出现那样明显的错误、甚至被造假者欺骗,就很难被后人原谅了。

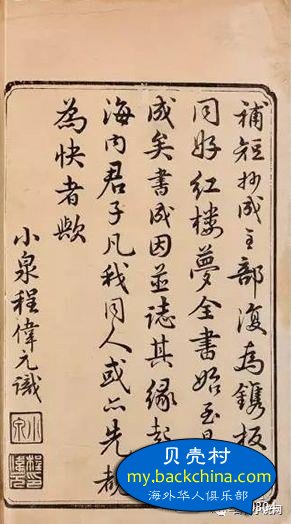

现试举一例。百度百科对程甲本等《红楼梦》的刊印者清代程伟元先生有这样的介绍:「程伟元,字小泉,清江苏苏州人。约生于乾隆十年至十二年(1745-1747)前后,卒于嘉庆二十三年(1818)前后。出生封建士大夫家庭,功名无考。」

这个“字小泉”有疑问。但凡读点古文的人都知道中国人以前有表字,由父母或亲友乡里间德高望重者来表字,用作成年时朋友、同辈和晚辈的称呼,一般与名的含义相关。如果曹操字孟德,操与德相关。类似例子四大名著中有很多,网上有关表字的介绍也不少,诸位可自行搜寻,在下就不做文抄公了。但怎么程伟元的字是小泉呢?有些聪明读者会说,泉,泉水,是指源头,源通元也。似乎可自洽。也许这个百度百科词条的编撰者就是这么思考的。

好了,我们再看看程伟元在红楼梦刊印本的序中是如何落款的?

“小泉程伟元识”,对吗!那么,读过一些古书的朋友谁见过古人有文章尾自题表字的?如果这个要求对那些不怎么看古文尤其是题跋的读者有点高,那么大家回忆一下“四大名著”中的人物对话,有没有人用表字来自称?如《三国演义》中曹操煮酒论英雄里,曹孟德对刘备说:“天下英雄,惟使君与操耳。”不会说“天下英雄,惟使君与孟德耳”。反过来,同辈间即使是仇敌,也少用对方的名来当面称呼他,比如诸葛亮出祁山与魏国对垒,修书气死曹真那段,自称“汉丞相、武乡侯诸葛亮”以证明蜀汉的正统,但自己姓名上却不会称“诸葛孔明”,而是“诸葛亮”,敌军主帅却写“大司马曹子丹之前”,不是其姓名“曹真”,而是曹真的字“子丹”。古时彼此称呼,相当有分寸感!当然,背地里,或打仗时愤怒了,还是会直呼其名的,比如三国志中孙权和鲁肃等交谈就直呼曹操,但直呼其名,形同骂人。在下儿时听祖父辈那代人批评人无礼貌就用“说话指名道姓”--这是四十年前楚地尚存的风俗。名,过去是父母、老师和官家来直呼的,朋友平辈间互称表字。反之,用表字来自称也不合礼制。即使到民国,这种风气亦然,如蒋介石,其实姓蒋名中正,字介石。因此,蒋介石总是自称“兄弟”或“中正”,绝不会自称或署名“介石”,而是“蒋中正”;但其他人呢,则可称他“介石”,当然多尊称为“介公”,而不会称“中公”或“正公”。这是所谓汉文化圈里的【以字行】,共和国的子民称他蒋介石而不称他蒋中正,是“不小心”地尊重他了。

因此,既然发现了程伟元题签中的“小泉程伟元”,有常识的编撰者就该直接否定这是他的表字。那么小泉是程伟元的啥子呢?在下只能猜测一番:一般在姓名前有官职、功名和籍贯,比如:

官职:寿宁令冯梦龙述(冯梦龙《寿宁待志》小引,明崇祯版)

功名:赐进士出身上海县知县乐陵王大同撰(王大同《上海县志》序,清嘉庆版)

籍贯:临川王某记(王安石《游褒禅山记》)

也有使用自己的号,名由父、祖来命,表字则多由德高望重的人起,号则是自己过一把瘾而取的,比如梁启超字卓如,后自号“任公”。落款中在名字前加上自己的号,例子也有些,如苏轼《北海十二石记》中落款为“东坡居士苏轼记”。而这个号却是既可用作自称,也可朋友间来称呼的。今天可见到的红楼梦资料中有高鹗序中“今年春,友人程子小泉过予,以其所购全书见示”,一些人懂得朋友间以表字称呼,既然高鹗称程伟元为“程子小泉”,那小泉一定是他的字了,但没有想到另一条规则是古人不会以表字来自称!!

今天若有人发现苏轼的某篇文章后有“眉山子瞻记”,或“新会梁卓如撰”的梁启超“真迹”,您基本上可判断这是一篇赝品,且技术含量极低的赝品。诸位不信的话,可试着在汉唐宋元明清文献中寻找「用表字来落款」的文章?如有,多是“十一届三中全会以后出土的文物”--借用马未都先生的话......

综上,不佞猜测“小泉”极可能是程伟元先生的号,或以自己故乡的某个乡村河流泉水而命名的号--类似例子有明末竟陵派文学领袖谭元春以自家前的“寒河”为号。这些,都需要专业学者去考证。但可肯定,“小泉”绝不可能是程伟元先生的字!

不佞拜读不少研究红学的教授名家的大作,在提到程甲本程伟元先生时,引用“百度百科”词条对他的介绍,也就是“程伟元,字小泉......”在可以看到程前辈遗稿文字的情况下,还这样错误援引,实在是令人羞愧的事。

不过,值得诸位宽慰的是,鲁迅先生也曾弄错。他在讲述《红楼梦》时就将高鹗的号“兰墅”误以为是他的字,至今这个失误仍在其《中国小说史略》中,估计迅翁当年未曾看过高鹗的手迹题签,以高鹗同辈如张问陶称他“兰墅”便误以为是他的字。但后来红学领域逐步发掘出高鹗的手迹,弄清了他的籍贯、表字和号。《鲁迅全集》校注者保留原作者文字(包括错误)是学术规则,但应在注释中予以勘误--《鲁迅全集》的编校者曾做过不少勘误,但1981年新版时对高鹗的注释依旧使用了旧时的「高鹗(约1738-约1815),字兰墅,别署红楼外史,汉军镶黄旗人」(详见《鲁迅全集》1981年版第九卷P239),未能与时俱进予以更新,也令人遗憾。

图片均来自网络,版权归原持有者

目前为止红学研究领域对程伟元的资料发掘依旧很少,但以现有的情况看,“小泉”显然不是他的表字。我们在感激他收集、组织和刊印《红楼梦》,为后人留下中华文化瑰宝的同时,弄清楚他的表字和号等称呼,是对程伟元前辈最基本的尊重。

2020.01.02首发

2020.01.08修订

相关链接: