德语媒体:中国已经赢得了体制竞赛?

来源:倍可亲(backchina.com)— DW 中文- 德国之声 (@dw_chinese) August 15, 2025

中国的经济、科技似乎正在全面超越西方。瑞士《新苏黎世报》抛出了一个问题:国家强力调控的经济模式,是否真的优于自由市场经济?《每日镜报》的客座评论,则分析了欠缺学术自由的中国科研成就是否具备可持续性。

瑞士《新苏黎世报》以“中共正在向我们展现未来,但是自由市场经济在体制竞赛中依然保持优势

”为题,刊发评论指出,受到国家强力干预的中国经济,确实已经获得了科技和产业霸主地位;但是就此以为这种国家调控式经济已经战胜了西方自由经济模式,却是错误的。

“曾几何时,欧美游客前往远方的国家时,一定会体验到舒适度和生活品质的下降。冷战时期,大家谈论的是第一世界、第二世界、第三世界。如今的世界则颠倒了过来。西方人前往中国旅游,感觉仿佛置身于未来;而中国人来我们西方,却感觉仿佛身处过去。”

“在西方国家,人们可以通过手机App叫出租车。而在中国的某些城市,你甚至可以通过手机App调节出租车内的温度。如果说科技对日常生活的渗透是进步的标志,那么中国这个全球第二大经济体无疑领先于西方。中国的工业实力也取得了巨大的进步,中国产品正在涌向全球市场:太阳能发电板、电池、电动汽车。它们价格低廉,品质却毫不低下。这些产品也正是能源转型的基础。”

“所有这些都是由一个自称共产主义的经济体创造的。这个体制充满了国家的干预,中国企业一方面要在被严重束缚手脚的情况下参与市场竞争,另一方面还要实现中共领导层设定的目标。在这个专制政权下,公民持续受到监视,国家权力可以肆意出击。”

“我们西方之前以为共产主义经济有着另一幅模样。苏联的经济是短缺经济。一则很老的俄罗斯笑话是:‘你们这家商店里没肉吗?’‘不对,我们商店里没有鱼。对面的那家店才没有肉。’然而,中国体制却打造了一个消费天堂。当年的苏联公民私底下怨声载道,如今的中国人却为所取得的成就感到自豪。”

作者随后抛出了一个问题:“中国是否发展出了一种优于西方自由市场经济的经济模式?即调控优于自由的模式?西方人现在应该学习中国模式吗?”

“这会是一个错误。国家调控经济促成的进步短期内是可行的,但是代价高昂。强制行动会损害经济持续增长的关键核心:经济自由。后者已经在过去几百年间被证实。”

“听起来有点像悖论:自由体制能够打造更美好的未来,这恰恰是因为该体制并没有规定未来究竟是何种模样。它仅仅确立了一个法治框架,让每一个人都能自由决定。因为它相信每一个人自己才最清楚自己想要什么。自由主义相信的是个体,而非国家。”

“考虑到中国正在飞速追赶,要求更多调控的呼声是可以理解的。西方市场经济的创新速度固然显得有些慢。西方的某一项进步要先取得市场的检验,然后再惠及大众,这需要很多时间。”

文章接着以电动汽车为例指出,自由社会往往不得不牺牲当下的速度来换取长久的优势。国家强力推动电动汽车,固然可以迅速降低尾气排放,但是这会导致本能应该更高效使用的资金被低效地调控到特定领域。

“管控几乎总是会错误地调配生产资料。苏联的例子显而易见。但其实这在当今中国也同样造成了问题。电动汽车、太阳能发电板的产能在北京的指令以及补贴作用下远远超出了国内市场的需求。如今,不仅中国自身的经济因此暗淡,全球经济也因此陷入了困境。制造商们不得不拼命地寻找买家。”

“一个扭曲总是会引发下一个扭曲。如今,中国的大型工业企业被禁止降价打价格战。然而,价格机制是自由市场经济的关键,它使得企业和消费者能根据供需情况进行调整。”

“讽刺的是,中国经济的优势很大程度上来自于对市场机制的受控引入。自80年代以来,北京一直允许私营企业发展,并在过去20年中甚至容许他们在明确的框架内进行惨烈的竞争。调控手段则是金融体系、税收优惠、政府补贴。”

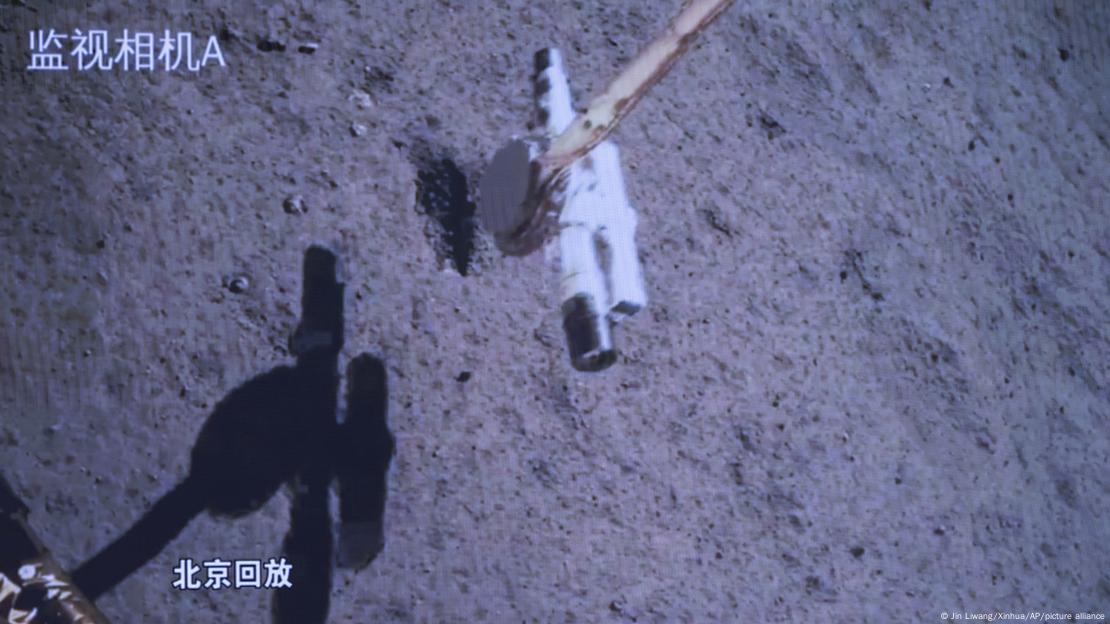

2024年的嫦娥6号任务是人类史上首次实现从月球背面挖土并返回地球。探测器上也搭载了多台欧洲科研机构的设备。图像来源: Jin Liwang/Xinhua/AP/picture alliance

没有学术自由 照样科技称霸?

柏林出版的《每日镜报》以“中国如何试图在科研领域领先于美国

”为题,刊发由柏林墨卡托中国研究中心(MERICS)学者兼媒体部门主管魏乐佳(Claudia Wessling)撰写的客席评论。作者认为,北京为科研领域投入的数以亿计的资金如今已经结成了硕果,但是中国成为科技强国的过程,也付出了巨大的代价。

“对学术自由的理解不足,这是中国崛起为未来科技强国的最大绊脚石。一个专制的共产党政权可以基于国家安全利益而决定所有的资源分配,在这样的情况下是否还能实现可持续、充满创新性的世界一流科研?这一切还有待证实。”

“在国家加速创新和战略驱动的科技推广方面,中国几乎与美国不相上下。但是,只要北京数以亿计的投资仍以国家利益为目的,中国就不太可能成为全球科学进步的中心。中共想要利用外国投入来加强其在战略重要领域的研究,但是却只在有助于实现自身目标的时候才对透明的国际科研成果交流感兴趣。”

“中国受益于学术自由,但却不允许外国科研人员分享其研究成果:合作生成的研究数据通常不允许离开中国。此外,在线资源也越来越向外国人关闭。”

“所以,仍想与中国合作的欧洲科研机构就必须根据每个项目的具体情况进行风险评估,并决定是否值得承担这样的风险。中国人已经明确了自己的战略目标,现在欧洲和德国也必须这样做,并根据自身利益采取行动。科学也成为了政治。”