记录和保护“老上海”的美国外交官江似虹

来源:倍可亲(backchina.com)江似虹(Tess Johnston)曾任美国外交官,在越战期间派驻南越并记录了她作为女性在那里的经历,此后长居上海,为保护这座城市逐渐消失的租界建筑奔走呼吁。她于9月14日在华盛顿去世,享年93岁。

她在一家辅助生活机构中离世,死因是新冠并发症。这一消息由“上海旧踪”(Historic Shanghai)组织的创始人之一蒂娜·卡纳加拉特南宣布。江似虹与卡纳加拉特南及其丈夫帕特里克·克兰利于1998年创办了该组织,旨在帮助保护上海在中国共产党革命之前的建筑和文化。近年来,这座城市的大部分景观都被闪亮的高楼大厦所取代。

“上海旧踪”在一份声明中表示,江似虹通过她的书籍和讲座呼吁人们关注保护“这座历史名城,以免其面目全非”的重要性。声明还说:“她慷慨地与一代作家、学者和老上海人分享了她的知识。”

并非历史保护科班出身的江似虹专注于上海兼收并蓄的租界建筑——包括其20世纪初的西班牙式别墅、洋葱头圆顶的俄罗斯东正教堂和装饰艺术风格的建筑。这些建筑是由侨居者在1842年至1949年(即从中国在第一次鸦片战争后将市中心割让给英国,直到“二战”结束和共产党接管)期间建造的。

这些建筑主要集中在法租界,也散布在美国、俄罗斯和日本人在该市的聚居区。江似虹记录了几乎每条街道上的建筑。她与上海摄影师尔冬强合作,于1993年出版了《最后一瞥——上海西洋建筑》(A Last Look: Western Architecture in Old Shanghai),这是她关于建筑历史和徒步旅行的二十多本书中的第一本。

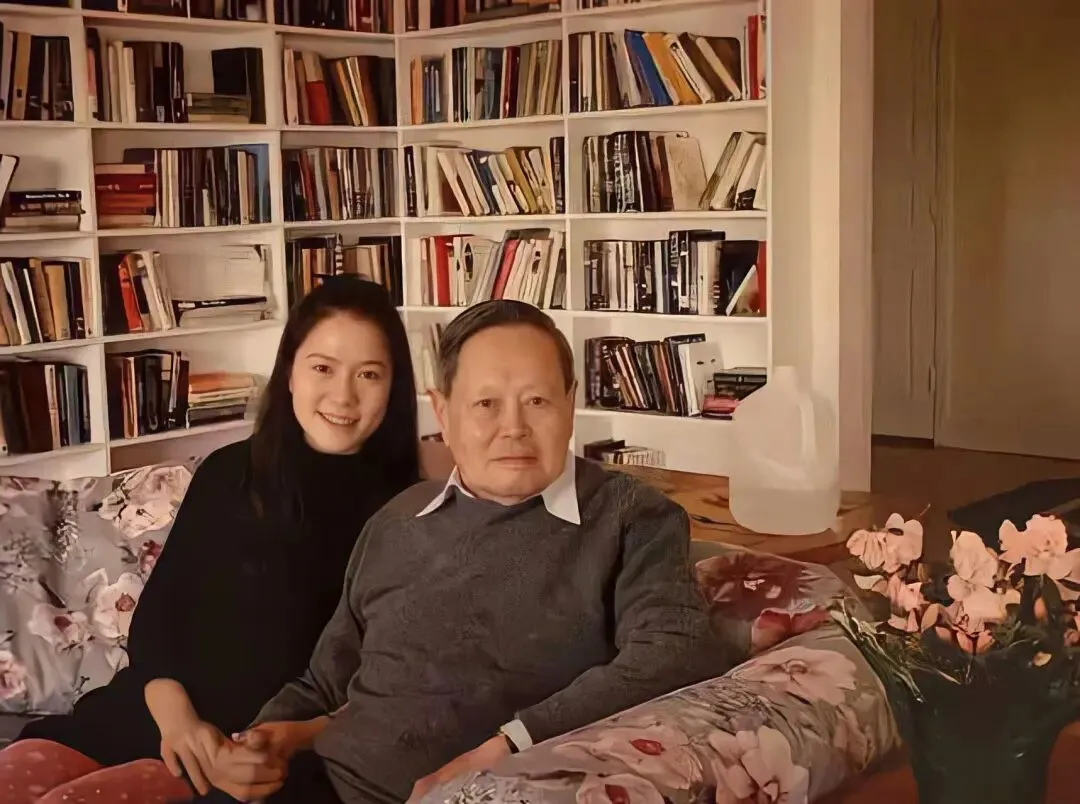

江似虹著有多部有关上海建筑史的书籍,第一本出版于1993年。 OLD CHINA HAND PRESS

她还录制口述历史,并收集了大量具有时代印记的小物件——包括蟋蟀笼、电话簿和带有秘密抽屉的桌子。她后来将全部的档案资料捐赠给了斯坦福大学的胡佛研究所。

江似虹能说一口流利的普通话,但从未失去她的美国南方口音——她出生于北卡罗来纳州。她从1981年开始在美国驻上海总领事馆任职,直至1996年退休。她渐渐爱上了这座城市,决定留在那里。到2016年返回华盛顿时,已经很少有——可能完全没有——外国人居住在上海的时间比她长。

谈到她对这座城市的第一印象时,江似虹曾说:“我从未去过一个看起来如此彻底和完全西化的外国城市。它被完美地保存了下来,是1938年的华沙和加尔各答的结合体,一座完全西方的城市,却有着亚洲的人口。”

她在1997年告诉《卫报》,因为中国共产党当时更关心意识形态而非拆除:“我们还得感谢文化大革命对上海的‘保护’。否则,我们会提前25年走到今天。什么都不会剩下。”

不过她也提到,1981年抵达上海时,这座城市最高的建筑只有22层;而当她离开时,已经有三座摩天大楼比帝国大厦还要高。

1970年前后的江似虹。她在2018年出版的回忆录中记录了自己在越南工作的经历。 VIA HISTORIC SHANGHAI

江似虹(本名莱斯汀·丽贝卡·约翰斯顿)于1931年9月17日出生于北卡罗来纳州夏洛特市,是家中独女。父亲莱斯特·约翰斯顿从事石油产品销售,目前阿尔玛·约翰斯顿(娘家姓尤德尔)主持家务。她在弗吉尼亚州夏洛茨维尔长大。

高中毕业后,莱斯汀(她常用泰丝这个名字)曾在弗吉尼亚州里士满的一家广告公司短暂工作。在一位亲戚辅导她掌握打字和速记技能后,她于1953年以秘书的身份加入了美国外交系统。

她被派往德国杜塞尔多夫美国领事馆工作,在那里对老式建筑产生了兴趣。不久她回到国内,进入弗吉尼亚大学攻读学位。她说,她本想主修建筑史,但发现本科女性不能选择该科目。于是她转而学习英语、历史和德语文学,于1961年获得教育学士学位,1963年获得德语硕士学位。她还于1964年获得了威廉与玛丽学院的硕士学位。

同年,她加入了美国国际开发署,派驻南越,担任威尔伯·威尔逊和约翰·保罗·范恩的助手,这两位是南越军队的军事顾问。她在2018年的回忆录《一场远方的战争:一个美国女人在越南,1967-1974》(A War Away: An American Woman in Vietnam, 1967-1974)中记录了她在越南的经历,书中她回忆了亲历1968年北越和越共发动的春节攻势。

江似虹从不畏惧深入危险战区。她回忆说,范恩“喜欢有胆量的女性”,当到访的政要不愿陪同范恩乘坐直升机视察战场时,范恩会回答:“我的秘书们经常和我一起出去。”

(范恩后来对这场战争感到失望,他于1972年在南越因直升机失事身亡。前《纽约时报》记者尼尔·希恩在他的著作《闪亮的谎言:约翰·保罗·范恩与美国在越南》(A Bright Shining Lie: John Paul Vann and America in Vietnam)中为他立传,该书于1989年获得普利策奖。)

战争结束后,江似虹重新加入了国务院,先后在新德里和德黑兰任职,随后于1981年调往上海,被任命为总领事行政秘书。除了1980年代末在巴黎短暂逗留外,她接下来将在上海生活35年。

1986年,她因在协调罗纳德·里根总统访问上海方面发挥的作用,被评为“年度外交秘书”。

江似虹没有直系亲属在世。

她在1998年告诉《纽约时报》,尽管上海在她开始保护运动以来指定了数百座建筑为历史地标,但其他中国城市仍在忽视它们的历史遗产。

她说:“我们从历史中学到的教训是,我们没有从历史中吸取教训。”

不过,她还是希望她的著作能够使上海作为“东方巴黎”和她所说的“东方最邪恶城市”(因19世纪美国水手被下药和绑架事件而来)的这种双重声誉成为永恒。

她说:“也许有一天人们会看着我们的书说,‘原来中国那时是这个样子。’”

在她的脑海中、在她的书中,以及在她出力保护的那些近百年的建筑中,上海的过去一直活生生地存在着。

“我到达时看到了一座保存完好的西式城市,坐落在不可思议的中国海岸上,”她在2010年接受《上海日报》采访时说。

“上海似乎有一种魔力,抓住了外国人,让他们难以离开,”她还说。“所以我没有离开。”