微波如何帮助我们彼此沟通,并聆听宇宙的声音

来源:倍可亲(backchina.com)自从1932年古列尔莫·马可尼为教宗制造了微波通讯以来,这些超高频波已经影响到我们生活的无数领域。https://t.co/ULYqk0nnKr

— BBC News 中文 (@bbcchinese) October 28, 2025

当时教宗正在观看,一切必须成功。1932年,古列尔莫·马可尼(Guglielmo Marconi)在梵蒂冈花园架设一座特制天线时,教宗庇护十一世(Pope Pius XI)在一旁注视,也许马可尼心中正闪过这样的念头。

这座天线是用来建立一条无线电连线,将梵蒂冈与教宗的夏日别墅——冈道尔夫堡(Castel Gandolfo)连接起来。但这不只是一般的无线电连线,它使用的是微波——一种频率极高的无线电波。马可尼还设置了一套可携式微波通讯系统,安装在一辆汽车上,让教宗在外出途中也能与梵蒂冈保持联系。有人甚至认为,这就是世界上第一个行动电话,尽管体积非常庞大。

十三年前,马可尼因对无线电报的贡献而获得诺贝尔物理学奖。当时正值无线电时代蓬勃发展之际。但当马可尼转向微波技术时,他开始探索无线电频谱中具有特殊性质的一部分。

微波能够传输大量资讯,也能加热食物,甚至干扰敌方的电子设备。微波技术甚至协助人类揭示了宇宙的起源。

图像来源,DEAGOSTINI/GETTY IMAGES/BBC,1930 年代,古列尔莫·马可尼(Guglielmo Marconi)制造了一部电话,利用微波将梵蒂冈与教宗庇护十一世(Pope Pius XI)的避暑别墅连接起来。

嘀——嘀——嘀——

早在马可尼为教宗打造微波电话之前,已有其他人开始研究类似频率的技术。

19世纪末,一位才华横溢的印度科学家贾加迪什·钱德拉·玻色(Jagadish Chandra Bose)——如今遗憾地已被世人遗忘——开发了最早期的微波技术。

他研制出第一套能产生毫米波的设备——这正是现今5G装置所使用的波段。1895年,玻色展示了毫米波能够使铃铛响起,甚至能远端触发枪械发射。

可以说,马可尼的成名,部分也得益于玻色的工作。

1901年12月12日,马可尼使用非微波频率,完成了首次横越大西洋的无线电传输。当时他坐在纽芬兰一座悬崖上的小屋里,耳机中充斥着嘈杂的声音,他耐心地聆听了好几个小时——直到他听到了期待已久的讯号:

嘀——嘀——嘀——

摩斯密码中的字母“S”。他激动地将耳机递给同伴,问道:“你听到什么了吗?”对方也听到了。

这是一项惊人的壮举。那些无线电波从英格兰南部穿越超过2,000英里的海洋传送而来,而他此前的最长距离传输纪录仅为80英里。

图像来源,SSPL/GETTY IMAGES/BBC,印度科学家贾加迪什·钱德拉·玻色(Jagadish Chandra Bose)是微波技术的先驱。

多年以来,有人质疑马可尼所描述的那次传输是否真的发生过。然而,近期的研究显示,即使使用他当时的早期无线电设备,这在理论上是可能的。

在这些设备中,有一种名为“同调器”(coherer)的装置,是一种简单的无线电讯号接收器。而尽管相关纪录略显模糊,据信这个同调器的设计者正是玻色本人。

“他发明了许多令人惊叹的仪器,”玻色的传记作者苏迪普托·达斯(Sudipto Das)说道。

但玻色或许太过超前于他的时代。首先,在20世纪初,微波技术尚未有太多实用的应用场景,而低频无线电波已能满足当时的需求。于是玻色将研究重心从物理学转向他更感兴趣的植物生理学领域,并“几乎被遗忘”,达斯如此形容。

微波爆米花

然而,第二次世界大战让微波技术再次变得重要。雷达技术使军方能够透过反射无线电讯号来侦测敌方飞机。而一种名为“多腔磁控管”(cavity magnetron)的微波装置于1940年在英国研发成功,成为当时最强大、最有效的雷达技术之一。

这种装置体积小巧,足以安装在飞机上,其卓越的探测范围与精准度为同盟国带来了关键优势,协助他们赢得战争。

1945年,美国雷神公司的工程师珀西·史宾塞(Percy Spencer)正是受到微波发射磁控管的启发,发明了微波炉。他在实验室走过磁控管时,口袋里的花生糖开始融化。后来他拿起一包爆米花靠近磁控管,结果爆米花突然爆开,“在整个实验室里炸得四处都是”,《读者文摘》的一篇文章如此回忆。

图像来源,SSPL/GETTY IMAGES/BBC,磁控管帮助同盟国赢得了二战,后来又启发了微波炉的发明。

这一现象的背后,是微波在特定频率下能激发食物中的分子,使其以相同频率振动,进而产生摩擦并加热食物。

微波炉所使用的频率是2.4 GHz——这也是许多Wi-Fi路由器使用的频率。不过,路由器释放的微波功率远低于微波炉,因此你无法靠上网来制作爆米花。

麻省理工学院的卡罗琳·罗斯(Caroline Ross)指出,选择正确的烹饪频率非常重要。2.4GHz的微波能够有效穿透食物,并让食物分子均匀吸收辐射能量。

“如果你使用更高的频率,例如数十GHz,穿透深度就会非常浅,几乎任何物质都能阻挡它——甚至是空气中的水分,”她解释道。

微波之所以特别,部分原因就在于它在某些频率下能与物质产生互动。当然,用微波加热剩饭剩菜可能不算什么惊天动地的事——但如果用微波来在人的脑中引发声音呢?这就变得相当戏剧化了。

哈瓦那症候群

在第二次世界大战期间,曾在大型微波雷达设施附近工作的军人回忆,他们能感觉到雷达正在运作。“当我们站在天线喇叭附近时,可以听到雷达的重复频率,”一位见证者在1950年代写道。

芝加哥伊利诺大学的荣休教授詹姆斯·林(James Lin)听闻这些故事后,在1970年代尝试在实验室重现这种现象。

“基本上,我是用自己当实验品,”他回忆道。他架设了一个微波天线,直接对准自己的头部。

林推测,微波在他头部内部引发了压力波,让他感觉到声音。为了避免他的大脑被煮熟,他刻意将功率保持在低水平。“我能听到脉冲声,”他说。“我现在还活着……应该不算太糟吧。”

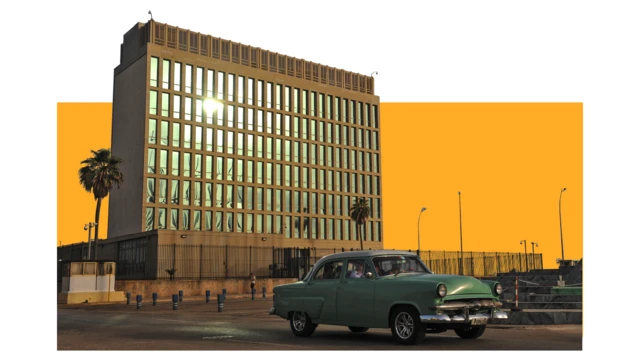

这种现象后来被称为微波听觉效应,而它也可能有助于解释美国外交官在全球各地——最著名的是古巴哈瓦那——所报告的一连串神秘疾病。

图像来源,AFP VIA GETTY IMAGES/BBC,2016 年,美国驻古巴大使馆的工作人员报告出现异常、令人衰弱的症状——后来被称为“哈瓦那综合症”。

哈瓦那症候群的受害者报告称,他们曾听到奇怪刺耳的声音,感觉耳朵内部压力逐渐升高,并出现头晕、恶心和记忆力衰退等症状。是否有敌人对他们发射微波束?尽管有些人否定这一假设,但詹姆斯·林认为,这仍是解释听觉症状最合理的理论。

微波武器确实存在,尽管公开的讨论多半是针对机器而非人类。例如,美国军方拥有能以微波瘫痪敌方电子设备的导弹,甚至能击落无人机。

与此相对,詹姆斯·林致力于开发利用微波进行治疗的方法——例如用来治疗肌肉疾病和心律不整。

针对后者,他表示可以透过导管将一个小型的微波发射装置植入心脏,来摧毁异常的心脏组织。这项技术如今已广泛应用,且比更具侵入性的传统开胸手术有优势。他指出:“只需以高功率发射一个微波,就能灼伤病变组织。”

宇宙在说话

但微波不只是用来救命,它也帮助人类揭示了宇宙的起源。1960年代初,美国新泽西州的两位无线电天文学家——阿诺·彭齐亚斯(Arno Penzias)与罗伯特·伍德罗·威尔逊(Robert Woodrow Wilson)——试图使用一座大型喇叭形天线作为无线电波望远镜。但他们不断收到恼人的嘶嘶声或静电噪音。

他们一度以为是天线的鸽子排泄物造成的干扰,于是驱赶鸽子并清理干净。但问题并不在鸽子——彭齐亚斯与威尔逊所听到的,其实是宇宙本身的声音。

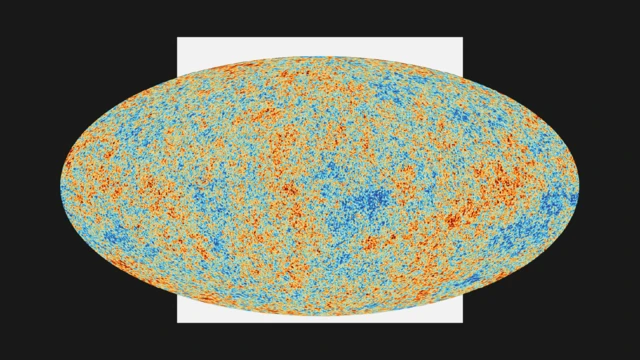

“那是一张早期的快照,”英国伯明翰大学的肖恩·麦基(Sean McGee)说。彭齐亚斯与威尔逊发现了我们今天所称的宇宙微波背景辐射(cosmic microwave background radiation)——这是宇宙大爆炸后留下的痕迹,约发生在138亿年前,宇宙由此诞生。

他们因此获得1978年诺贝尔物理学奖的一半奖项。

图像来源,ESA/PLANCK COLLECTION/BBC,欧洲太空总署分享了这张由普朗克卫星拍摄的宇宙微波背景影像

他们所侦测到的残余辐射遍布整个宇宙。事实上,传统模拟电视萤幕上的雪花杂讯,有一小部分就是来自这种宇宙微波背景辐射。换句话说,在LED萤幕普及之前,人们在客厅里还能感受到宇宙大爆炸的残留。

后来,卫星帮助天文学家绘制出宇宙微波背景的地图,并记录其微小的温度波动。这些波动似乎影响了星系在宇宙膨胀过程中的形成位置。

“我们都是早期宇宙中量子波动的结果,这些波动成为星系的种子,”肖恩·麦基说。

如今,人们在进行国际通话时,只要透过卫星连线,就会使用微波技术。这与马可尼在1930年代为教宗安装在汽车上的通讯设备相比,可说是一次巨大的飞跃。

人们日复一日地用微波互相交流,这很合情理——因为这也是宇宙与我们交流的方式,帮助我们确认了有史以来最伟大的故事——万物起源的故事。

本内容由Nobel Prize Outreach与BBC共同制作。