40年记录中国,英国摄影大师为什么执迷包子,白酒?

来源:倍可亲(backchina.com)一张照片,要么成功,要么失败,黑白分明。

清晨八点,山东曲阜的街头,城市正从睡梦中醒来。

一束微黄的阳光斜斜地洒下,穿透薄雾,点亮了一家包子铺。店主抬手掀开巨大的竹蒸笼,一团白色的蒸汽猛地升腾而起,散开后,露出一个个纯白饱满、热气腾腾的包子。

这束光,这团蒸汽,这只掀开蒸笼的手,共同构成了英国摄影大师迈克尔·弗里曼(Michael Freeman)的作品《圣城包子》。

曲阜包子 Baozi in Qufu, 2024© Michael Freeman

在上海市历史博物馆的展墙上,他为这张照片写下注脚:“每逢微凉或清寒的清晨,我便格外思念那⼀⼝⾁包:蒸汽袅袅升腾,柔软的⾯⽪中,仿佛包裹着⼀个滚烫的承诺。”

这个“滚烫的承诺”,正是理解弗里曼摄影世界的钥匙。

这位摄影生涯长达半个多世纪,足迹遍布全球的大师,曾为《史密森尼杂志》《时代生活》等顶级媒体供稿,出版超过100本书籍,被誉为“摄影师的第一导师”。全球数百万摄影爱好者自称“摄影师”之前,都要先阅读他写的摄影圣经《摄影师之眼》。

1971年,他带着两台二手相机深入亚马逊雨林。这场探险之旅不仅为他赢得了《时代生活》杂志的青睐,开启了长达半个世纪的职业生涯,更确立了他此后所有工作的核心方法论。

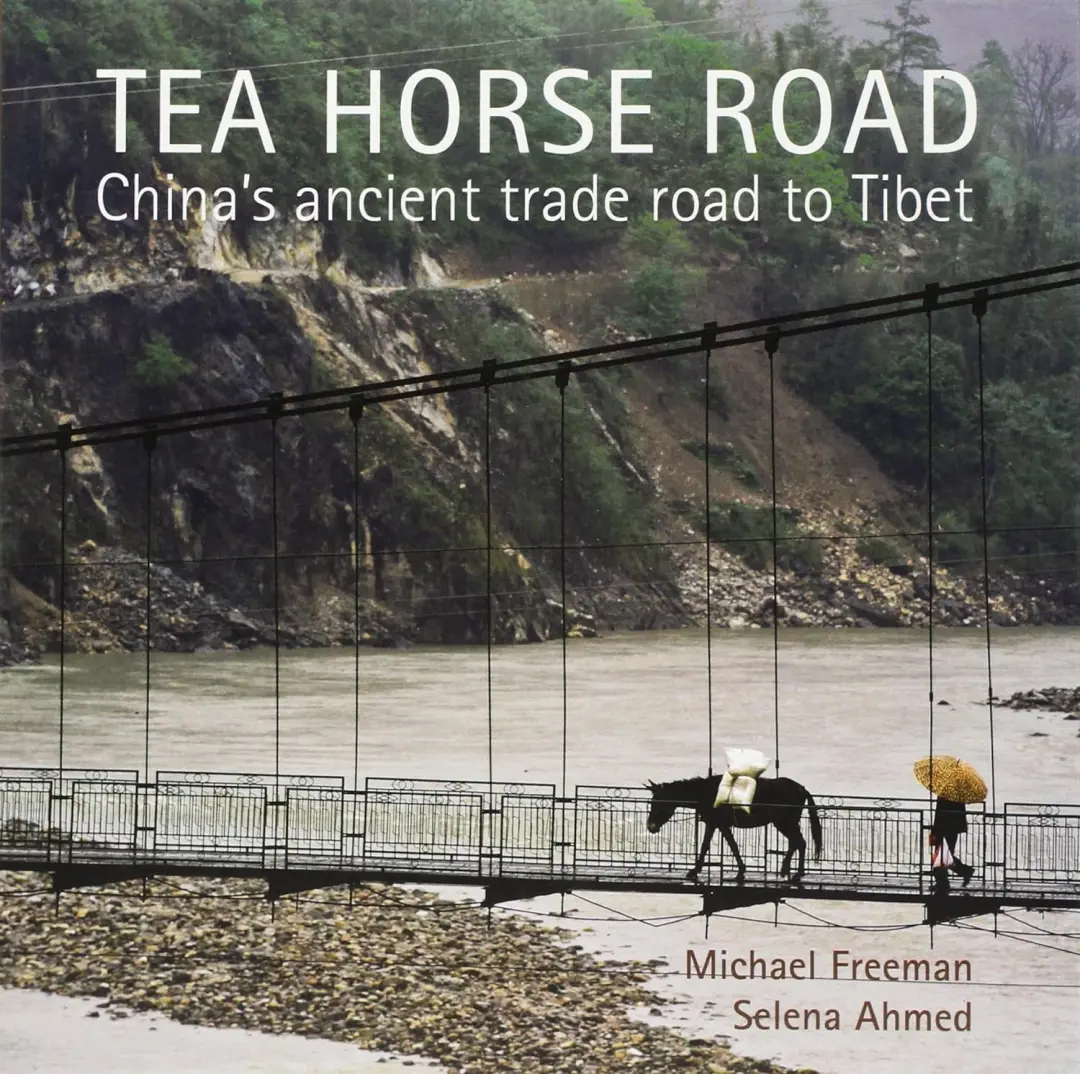

无论是记录古代贸易路线的《茶马古道》,还是探究中国白酒文化的最新系列作品,他的镜头所探寻的,始终是人、土地与文化之间复杂而深刻的关联。以地理学的系统性思维,追溯事物的风土、源流与社会肌理。

澜沧盐⽥ SaltPan,2009© Michael Freeman

他与中国的缘分始于1985年。

当时他接受了合作长达三十年之久的《史密森尼》杂志的委派,首次踏上这片土地。此后的近四十年间,他以持续的、深度的关注,记录下中国社会剧烈的变迁。

最近,我在迈克尔·弗里曼位于上海的工作室里见到了本人。他穿着一件朴素的亚麻短袖,随意地坐在沙发上,讲话时的热情极富感染力。

以下是他的自述。

第一次尝到正宗中国菜

是在人民大会堂

我与中国的第一次邂逅,距今已近四十年了。

那年冬天,我接受《史密森尼》杂志的委派来到北京,任务是记录一个非凡的故事——麋鹿的回归。

麋鹿是一种在中国文化中具有特殊意义的鹿种,彼时在它的故土已经几近灭绝。

然而,在19世纪,一些欧洲的贵族庄园,特别是英国的沃本庄园,却引进了少数麋鹿并成功使其繁衍生息。

金织绮旅 Chinese emboidery, 1985 英国© Michael Freeman

我此行的目的,正是要用镜头见证这批“流浪”海外的麋鹿,经过复杂的国际协调,重返它们最后的栖息地——北京南海子麋鹿苑的全过程。

那是我记忆中一个寒冷但异常明亮的十二月。北京的天空清澈,冬日低斜的太阳投下长长的影子,光线华丽而富有戏剧性,对于摄影师而言是绝佳的馈赠。

1985年的北京与今日的国际都会判若两城,街道上几乎看不到汽车的踪影,取而代之的是川流不息的自行车和间或驶过的公共汽车。那是一种宁静而充满秩序感的城市脉动。

推拉 Dancers on the Bund, 1998©Micheal Freeman

作为记录这一历史性事件的外国记者,我们受到了极高的礼遇,甚至有幸在天安门广场的人民大会堂参加了一场正式宴会。

在宴会上,我第一次品尝到真正的中国菜,与当时在伦敦流行的、为迎合英国口味而改良的广式菜肴截然不同,那是一种全新的、层次丰富的味觉体验。

如今回望,麋鹿回归的故事本身就是一个意味深长的象征。这种源于中国的珍贵物种,在本土消失,却在西方得以保存,并最终重返故里。

麋鹿还乡 A Deer Story, 1985© Michael Freeman

而我,一个来自西方的记录者,用我的镜头见证了这次文化的“物归原主”。

这也仿佛预示了我未来四十年的工作——用我的视角,记录下一个急剧变化的中国,将那些可能随着时间流逝的城市景观、生活方式和传统瞬间凝固在影像中。

“茶马古道不该被忽略”

我的职业生涯充满了“意外的收获”。

比如《茶马古道》,其缘起并非深思熟虑的宏大计划,而是一次与出版商朋友的午餐闲谈。

当时,我在研究中偶然发现了这条连接云南与西藏的古老商道。令我惊讶的是,这条在中国家喻户晓的贸易路线,在西方世界却鲜为人知。

这个发现点燃了我的激情。作为一个在牛津受过专业训练的地理学家,茶马古道几乎完美地契合了我所有的知识背景和兴趣。

它是一段有清晰起点和终点的旅程,为书籍提供了天然的叙事结构;它穿越了中国民族最多元的云南地区,充满了丰富的文化样本;更重要的是,它蜿蜒于壮丽的山脉和峡谷之间,展现了地球上最动人心魄的地理景观。

⻄双版纳野生茶树纪略 Wild Tea in Xishuangbanna, 2009© Michael Freeman

跋涉前的准备 Yak Caravan,2009 © Michael Freeman

于是,我花费了两年多的时间,深入这条古道的各个分支,最终完成了这部作品。

或许从茶马古道开始,我找到了一个理解中国文化的独特密码——通过其最具代表性的饮品,来探寻其背后的土地、人民与社会仪式。

玛旁雍错 Lake Manasarovar,1997© Michael Freeman

⻤⻔关步道 Heil’s Gaterail,2015 © Michael Freeman

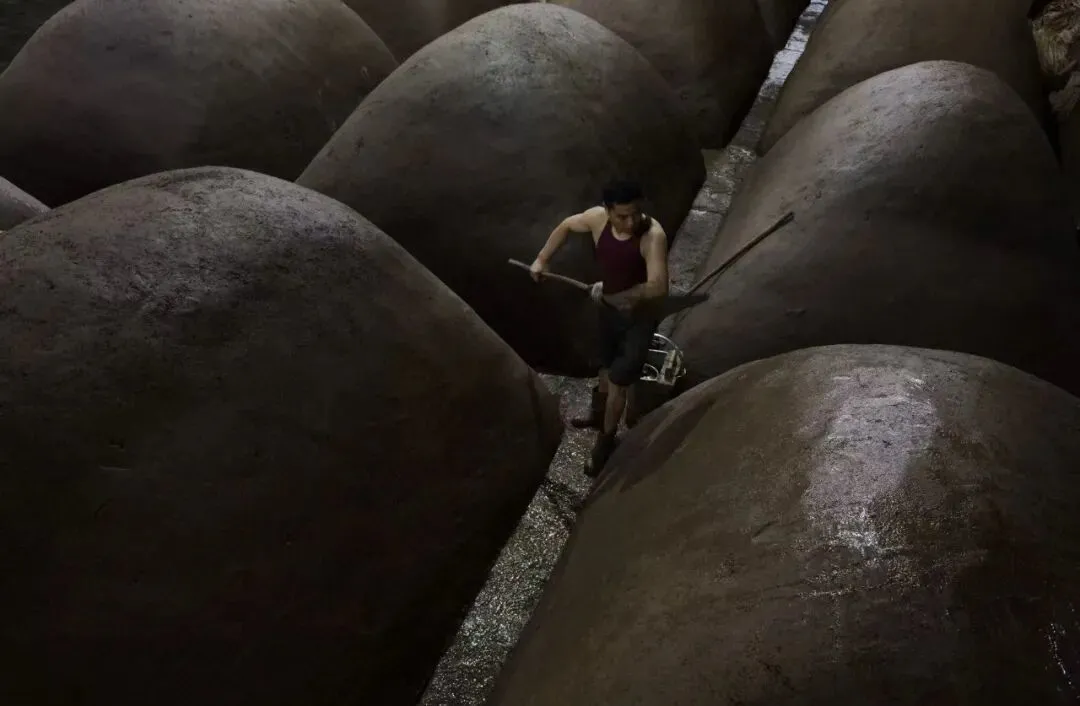

这也是为何,这两年我会想要继续研究中国白酒。

对我而言,白酒文化充满了异域的魅力。高达52或53度的酒精度,以及那种必须在餐桌上与朋友共享的“共餐文化”,都非常有趣。

我的镜头不仅对准了酒厂里热气蒸腾的酿造过程,更回溯到源头——构成“五粮”的玉米、小麦、高粱、大米和糯米,以及种植它们的广袤田野。

酿造时光 Aging in Time,2025

坊中酒香 Vat in the Distillery, 2024©Michael Freeman

我试图通过这条线索,再次将一种饮品与它背后的农业、生产、社交礼仪和土地情感联系在一起。

当街拍摄影师被“街拍”

对我而言,一座城市最吸引我的,从来不只是那些宏伟的地标建筑,而是它的“生活”本身,尤其是街头巷尾那些鲜活、真实的日常。

我的摄影理念,是成为一名“观察者”,而非“介入者”。我会选择一个合适的距离,让自己不那么引人注目,以便在不惊扰被摄对象的前提下,捕捉他们最自然的生活状态。

在肯尼亚边界对面的洛基乔基奥红十字会

我很少会主动上前询问:“嘿,我能为你拍张照吗?”因为那样得到的往往是带有表演性质的画面,而非真实的生活切片。

有一次,在上海的某个角落,我发现了一面被艺术家精心绘制的墙壁。这是一种被称为“Trompe l'oeil”(视觉陷阱)的艺术手法,艺术家通过绘画制造出以假乱真的三维错觉。

在那面墙上,绘画与现实被巧妙地融合在一起,极富巧思。

真实瞬间 A Moment of Truth, 2023© Michael Freeman

然而,作为摄影师,我面临一个难题:如果我仅仅是拍下这面墙,那我只是在复制艺术家的作品,这并非我的创作。

我的任务,是在这个已有的艺术场景中,引入一个新的层次,一个属于此刻的、鲜活的生命瞬间。于是,我开始等待。

在街头摄影中,等待是一种常态,你永远不知道下一秒会发生什么,你所能做的只有“希望”。

我可能等了20分钟,甚至更久,就在我几乎要放弃的时候,一个完美的画面出现了:一位父亲推着一辆小滑板车,车上坐着他的儿子,悠然地从墙前经过。

我迅速行动起来,在他们尚未察觉我的存在时,于最后一刻举起相机,按下快门。就在那一瞬间,真实的人物与虚构的背景完美地交汇,构成了一幅充满张力的超现实画面。

这种安静的、不具侵扰性的观察方式,在今天这个摄影泛滥的时代显得尤为珍贵。

玻璃屋顶 Glass Roof, 2013。©Michael Freeman

如今,智能手机让“人人都是摄影师”,摄影行为变得无处不在,有时甚至带有攻击性。比如上海的安福路,一度因为成群的摄影爱好者扛着长焦镜头“围堵”路人而极具争议性。

有趣的是,这种“被围观”的困扰,也以一种意想不到的方式降临到我自己身上。

我在伦敦诺丁山附近的一条安静小街上住了四十年。最初,我和太太将自家房子漆成陶土色,后来邻居们也纷纷效仿,用不同的色彩装点自己的家,整条街渐渐变成了一道彩虹般的风景线。

不幸的是,它现在成了一个旅游打卡点。每天都有游客和网红在我们的家门口拍照、直播,扰乱了社区的宁静。

这确实令人烦恼。但我转念一想,自己又有什么资格抱怨呢?

我这一生,不就是在周游世界,去到别人的城市,用镜头记录他人的生活吗?从这个角度看,我既是观察者,也是这场全球影像狂欢的发起者。

如今,当镜头转向我自己时,我只能选择沉默,并在这份无奈的自嘲中,体味着时代赋予摄影的复杂况味。

观察者,最终也成为了被观察的对象。

一张照片

要么成功,要么失败

我的职业生涯,恰好横跨了摄影技术剧变的两个时代。

在胶片时代,摄影是一门在按下快门前就已完成所有决策的艺术。曝光、构图、光线……一切都必须在那个瞬间精准无误。一旦快门释放,便再无更改的余地,没有Photoshop,没有后期调整。

一张照片,要么成功,要么失败,黑白分明。

这种严苛的限制,塑造了一代摄影师的 “纪律性”。我能理解为何如今的年轻人会对这种古老的工艺着迷,因为它代表了一种完全不同的思维和工作方式,一种对过程的专注和对结果的敬畏。

我自己至今仍在使用那台陪伴我近六十年的哈苏相机,只不过现在为它装上了一个数码后背,让经典与现代在我手中融为一体。

⽩茶⼯坊 Old Workshop of White tea 2024

我所坚守的原则是,技术应服务于对现实的忠实记录,而非凭空捏造。这是摄影与现实之间神圣的“契约”,也是我整个摄影世界观的基石。

在这个每天有数万亿张照片产生的时代,“如何才能脱颖而出”成为一个巨大的难题。

我觉得人们应当将目光从那些可以被无限复制的宏大景观上移开,转向那些永远不会重复的瞬间——人的表情、互动、眼神……这些是独一无二的。

掌⼼⾥的温度 The warm of a Palms,2016

这也是摄影如此吸引人的原因之一,生命的姿态总是充满变数与惊喜。

或许未来摄影师的目标,更应该是“拍出能取悦自己的照片” 。