脆皮年轻人现状:我工资低,但我血糖高啊

来源:倍可亲(backchina.com)“27岁糖尿病女孩不吃药不打针的一天……”

“28岁的我为什么会得糖尿病……”

“一位来自94年2型糖尿病患者的自述……”

你们有没有发现,曾被认为是老人才会得的糖尿病,如今却成为年轻人的健康杀手?

不规律的生活方式、无节制的饮食习惯,还有不合理的饮食结构,都在提高着年轻人的患病概率。

而畸高的发病率让人们不得不面对这样一个残酷的现实:青春不是无所不能的,有些透支健康的代价不等到年老,就已开始展露狰狞的面目。

控糖的年轻人

如今,在短视频平台上,有这样一个特殊的群体正在悄然扩张。

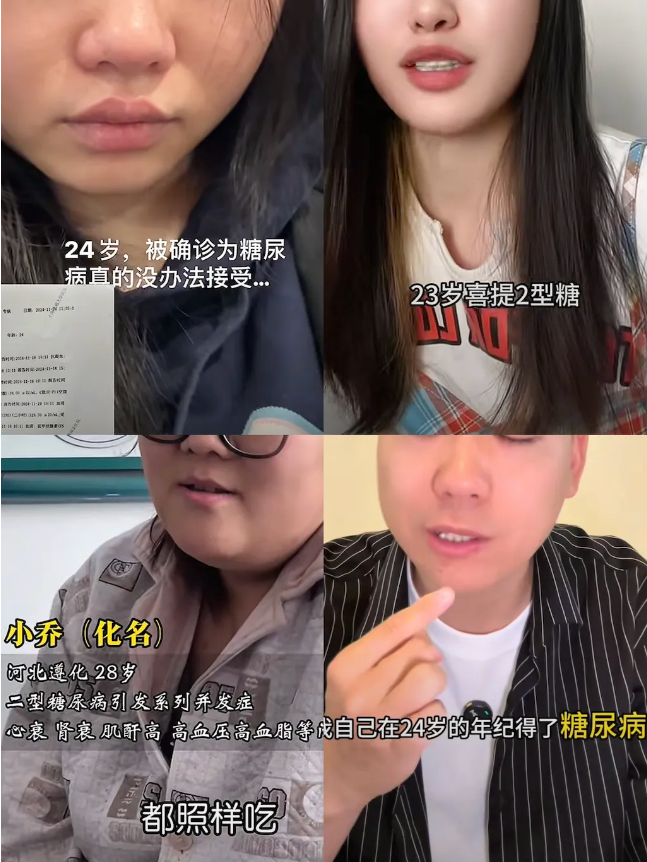

他们大多二十出头,分享的主题无关穿搭美妆,也非职场趣事,而是一种他们都患上的疾病——2型糖尿病。这些年轻的面孔平静地诉说着病情,讨论他们因何发病,并将日常的疾病管理变成了一种独特的“生活记录”。这也让糖尿病这个曾经贴着“中老年”标签的慢性病,扩展到了年轻人群体,并以更加真实和常见的面孔呈现在大众面前。

2型糖尿病也叫成人发病型糖尿病,是一种胰岛素使用不足或效率降低从而导致血糖升高的慢性疾病。受遗传、环境因素的影响,比如生活方式,营养过剩,体力活动不足等。

过去的我们并不知道2型糖尿病人究竟是怎样的一种生活状态,如今倒是在很多年轻糖友的分享下,窥见一二。

在他们的分享里,你能看到一种被精密计算的生活。他们熟练地掌握着碳水化合物的换算,能在任何场合估算出食物的升糖指数,并会随身携带应对低血糖的糖果、血糖仪和胰岛素笔……而这些已经成为他们日常生活的“必备技能”。

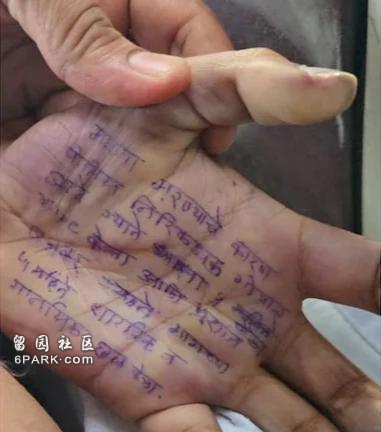

而在众多糖友的分享中,如何确诊2型糖尿病往往是最关键的。

因为很多人家族并没有遗传史,所以即使已经出现了一些糖尿病的早期症状,也很容易忽略。有网友就说,不要小瞧那种饿得心慌后猛扒一碗饭之后的头晕乏力和昏昏欲睡的状态,虽然我们戏称它为“晕碳”,但大量碳水化合物瞬间涌入,迫使胰腺释放超量的胰岛素——这种过山车式的波动,就是血糖调控系统不堪重负的典型表现。

还有网友分享自己在确诊糖尿病前所发现的征兆,他自述当时的生活状态是大吃大喝还熬夜,后来发现自己在2个月内暴瘦20斤,才发现是身体出现了问题,去医院检查后确诊了糖尿病。

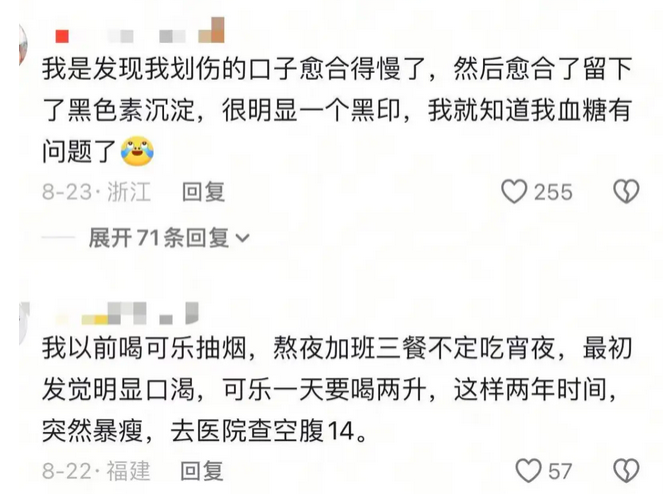

评论区里还有很多病友晒出发现自己患病的征兆:有人是发现身体划伤口子后愈合得慢了,且会留下黑色素沉淀,以此推断血糖有问题……

有人说发现自己每天都渴得很,一天要喝好几升水的时候,就知道完了……

也有网友拍视频说,自己吃完就饿,尤其对甜食特别热衷;而且吃饱了就困,不但脑子不清醒,还眼睛发胀,后来确诊了糖尿病后才发现一切早有预兆。

这之中的很多症状在过去只被人解读为是“亚健康”的状态,但实际上是身体发出的警报信号。曾经的我们以为糖尿病离自己很远,其实每个不健康的生活作息,都让我们离疾病更近了一步。

被糖尿病盯上了

这些在镜头前平静分享病情的年轻人,用自己的身体记录着那些悄然而至的健康危机,也让大家看到了究竟是哪些年轻人习以为常的生活习惯,让代谢紊乱的阴影提前笼罩在年轻的身体之上。

答案,就藏在我们每一天的日常选择里。

对于当代年轻人而言,日常规律的一日三餐已是奢侈。我们往往会在高压的工作之后,选择用大吃大喝“奖励”自己。高油高盐的外卖成为了我们的日常标配,深夜大餐更是意外惊喜——

这种长期不规律的进食模式,高油高盐的饮食结构,饿的时候血糖骤降,暴食时又让血糖飙升,胰腺在这样反复的极端考验中不堪重负。

更值得警惕的是含糖饮料,尤其那些标榜"水果满满"的奶茶,实际上一杯就可能含有15块方糖。许多青少年确诊2型糖尿病的直接诱因,就是长期把这些"糖水炸弹"当水喝。

此外,还有来自社交媒体的“甜蜜陷阱”。很多造型精致的甜品,比如“双层马卡龙”、馅料满溢的“抱抱卷”、仪式感十足的“甜品小火锅”都被塑造成治愈心情的良药。本来偶尔的糖分摄入无可厚非,但当这些甜点被赋予对抗压力、慰藉心灵的情感价值后,就让人们在品尝时忽略了这背后的健康风险。

当然,这里并不是说甜点绝对不可以吃。比如在很多2型糖尿病人分享的日常生活中,我们也可以看到他们会偶尔吃个蛋糕,享受下美味。但同时,我们也能看到甜食对血糖的影响——

就有网友晒出自己只是吃了两片同事给的糕点,血糖就升到了15。

这些因素并非孤立存在,而是交织成一张巨大的网:不规律的饮食催生了对高糖零食的依赖;糖分的过量摄入加剧了血糖波动和能量危机,让人更易感到疲劳,进而寻求咖啡因和更多糖分来提神;熬夜和压力则从内部瓦解了身体自我调节的最后防线。

这场围绕年轻人展开的健康危机,更像是个体的健康系统对整个时代的生活方式所发出的尖锐警钟。过去我们认为年轻的身体可以扛过一切,但其实最简单的良好作息才能让我们持续保持健康。

从吃播博主到控糖博主

在这些年轻糖友的分享之外,还有另一个群体正在用更极端的方式,向我们展示着现代饮食方式对健康的冲击——他们就是美食博主,特别是那些以“大胃王”和高频探店为特色的内容创作者。

镜头里的他们谈笑风生,面对满桌的烤肉、沸腾的火锅、精致的甜点依然从容不迫。观众在屏幕这端羡慕着他们"怎么吃都不胖"的体质,却不知道这场饕餮盛宴的背后,正在上演一场悄无声息的代谢危机。

今年,一位从吃播转型探店的博主在视频中坦白,短短三年的职业经历,就让他不得不与"糖尿病患者"这个身份终生为伴。

“很多时候我一天吃七八顿,而且北方的县城,以碳水为主”,这位博主在视频中这样说:“有一天我称体重发现自己莫名其妙瘦了20斤,我心里就犯嘀咕,偷偷买了血糖仪……空腹一测,15.8……”

确诊后,这位博主毅然转型成为"糖尿病测评博主"。他的视频内容从此彻底改变:不再是大快朵颐的吃播,而是真实记录不同食物对血糖的影响,用亲身经历向观众传递健康警示。

这种转型的背后也是一种尴尬:并不是所有人都是天赋异禀的大胃王,大胃王的身体并非真的能够无视自然规律。在镜头看不见的地方,他们的代谢系统可能早已亮起红灯。

知名网红大胃王良子曾拍摄过自己测空腹血糖的数据,最终的结果是8.2,这是一个并不算骇人的血糖数据,甚至有人由此就认为“良子就是天生吃这碗饭的”。

然而,有网友翻出他早前的一次检测记录,血糖值高达16。细心观众还发现他的早期视频中有很多抵抗症状,这些其实都是身体在发出报警信号。

从因不良生活习惯患病的普通年轻人,到被职业推向健康悬崖的美食博主,回看他们分享的内容,其实都指引我们追同一个问题:当“美食自由”被曲解为无节制的放纵,当“享受生活”成为伤害健康的借口,我们与食物究竟应该建立怎样的关系?

开始自救

好在当健康危机敲响警钟时,头脑清醒的年轻人便纷纷开始了“自救”。面对2型糖尿病日益低龄化的趋势,年轻人们用自己独特的方式守护健康,在社交平台上寻找病友社群,与大家一起守望相助。

在社交平台的控糖生活小组里,在某社交平台的“抗糖”相关话题下,数以万计的年轻人记录着与血糖和平共处的智慧。他们会分享每日餐单、血糖监测数据,把自己的日常认真记录,并和网友们交流复盘。

与此同时,专业力量也加入了这场健康运动。越来越多的内分泌科医生、营养师在短视频平台开设科普账号,用通俗易懂的方式讲解如何通过调整饮食顺序、选择合适运动来稳定血糖。他们打破医学知识的壁垒,让健康的管理方法也能被普通人轻易获得。

而这些看似微不足道的调整,恰是维系健康最坚实的基石。

在互联网的世界中,我们总将放纵解读为善待自己,将深夜的烧烤奶茶、无休的熬夜刷剧都包装成"生活的犒赏"。直到看见越来越多的同龄人拿出血糖仪,我们才发现:那些看似美好的说辞只是消费主义的陷阱,生活的小美好并不来自多吃一口什么,而是身体的健康。

而如今,很多没有糖尿病的年轻人也开始注意血糖问题,并开始了日常的控糖。控糖的本质从来不是自我限制,而是用当下的智慧,为健康铺路。

不要用年轻的身体作为抵押,去换取那些看似诱人实则危险的快乐。

守护健康不是一场短暂的冲刺,而是一段需要智慧与耐心的漫长旅程。这条路上的每一个明智的选择,都会在未来的某个时刻回馈在我们身上,每一次克制都将化作日后享受生活的底气。

因为,健康的身体才是人生最硬的通货,而维护它就是最有价值的投资。