国民政府主席林森车祸身亡,蒋介石问戴笠:你干的?

来源:倍可亲(backchina.com)1943年8月1日,国民党资深元老、时任国民政府主席的林森在重庆因交通事故不幸去世,享年75岁。林森的死讯传开后,国民政府上下震动不已,社会各界充满了疑虑与猜测,关于其死因的各种阴谋论迅速流传,气氛愈加紧张。

当天晚上,国民党中央常务委员会紧急召开会议,决定推举蒋介石暂代国民政府主席职务。从那一刻起,蒋介石彻底掌握了党、政、军的三权,权力达到了前所未有的高度。

蒋介石如此急于接掌大权,引发了许多人的疑问。一些人猜测,林森的死或许与蒋介石有关,甚至认为蒋介石或许通过暗杀手段促成了这一事件。毕竟蒋介石出身刺客世家,擅长使用各种阴谋手段,而他的亲信戴笠更是以“特务之王”著称,制造一宗看似意外的刺杀事件对于他们来说不算难事。然而,蒋介石自己似乎并不认为杀林森是必要的。他曾特意询问戴笠:“这事是不是你做的?”对于这个问题,戴笠的回答一直未得知,林森的死是否真与蒋介石有关,至今仍未有确凿证据。

---

一、 从少年英豪到国民党元老

1883年,年仅16岁的林森从台湾(专题)中西学堂电科毕业后,进入台北电信局工作,成为清朝政府的基层公务员。那个时候的中国正面临着列强的侵略,国家处于动荡不安之中,尽管洋务运动带来了一些希望,但甲午战争的惨败摧毁了民众对满清政府的最后一线期待,也让更多人意识到,只有推翻腐朽的满清政权和封建制度,才能让中国真正强大。

林森早早便投身了反清革命的行列,成为了众多革命青年中的一员。1895年,《马关条约》签订后,林森将自己所有的精力投入到反清事业中,并在此过程中结识了孙中山、宋教仁、黄兴等革命先驱,大家一起共同创建了国民党前身——中国同盟会。

1911年,辛亥革命爆发,林森在九江响应起义,成为九江军政府的民政长,并成功指挥占领金鸡坡炮台,切断了汉口清军的水路补给,为武昌起义的胜利贡献了力量。随后,林森在民国建立后,出任临时政府参议院议长,并开始推动中国的民主进程。

然而,袁世凯窃取革命成果,驱逐了国民议会,使得林森不得不带领一部分议员南迁。接下来几年,军阀混战四起,选举和议会成为军阀之间争夺权力的工具,民主的愿景难以实现。孙中山深知,光靠议会辩论无法实现真正的变革,必须借助武力才能突破这一困局,于是他在1923年提出了“联俄联共、扶助农工”的政策,试图借此改变国内的政治格局。

不过,林森认为共产党不适合加入国民党,他认为,农工阶级的利益不应代表国民党。他和一些党内元老组成反共联盟,坚决捍卫资本家的利益,认为这样可以保护国民党原有的“纯洁性”。

---

二、 与蒋介石的爱恨情仇

1925年,孙中山去世后,国民党内部发生了激烈的分裂。以廖仲恺为首的左派主张联俄联共,推动北伐;而以林森、胡汉民为代表的西山派则坚持清党,排斥共产党。最终,左派和共产党联合,将西山派排挤出去,林森被迫被调往南京主持中山陵的建设,逐渐远离了政治核心。

在中山陵的日子里,林森逐渐意识到,单靠口头辩论无法根除共产党,必须采取更为激烈的手段。1927年,蒋介石发动反革命政变,开始大规模清剿共产党。林森虽然借此达到了部分目标,但他并不认同蒋介石的野心。林森视蒋介石为一个政治暴发户,认为蒋不过是通过投机和暗杀上位,最终会在战争结束后把权力交还给文人政客。然而,蒋介石显然并没有这个打算,他希望能够独裁统治,完全控制国家。

林森的这种想法没能实现,蒋介石的独裁掌控了政府,而国民议会沦为权力斗争的工具,林森的权力显得微不足道。

1931年,蒋介石忽视对日战争,将主要精力放在了围剿红军上。面对日本(专题)的侵略,蒋的态度冷漠,甚至错误提出“攘外必先安内”的战略,导致中国无法有效抵抗日本。此时,林森和其他文官派看清了蒋介石的弱点,认为他已无法有效保护国家安全。

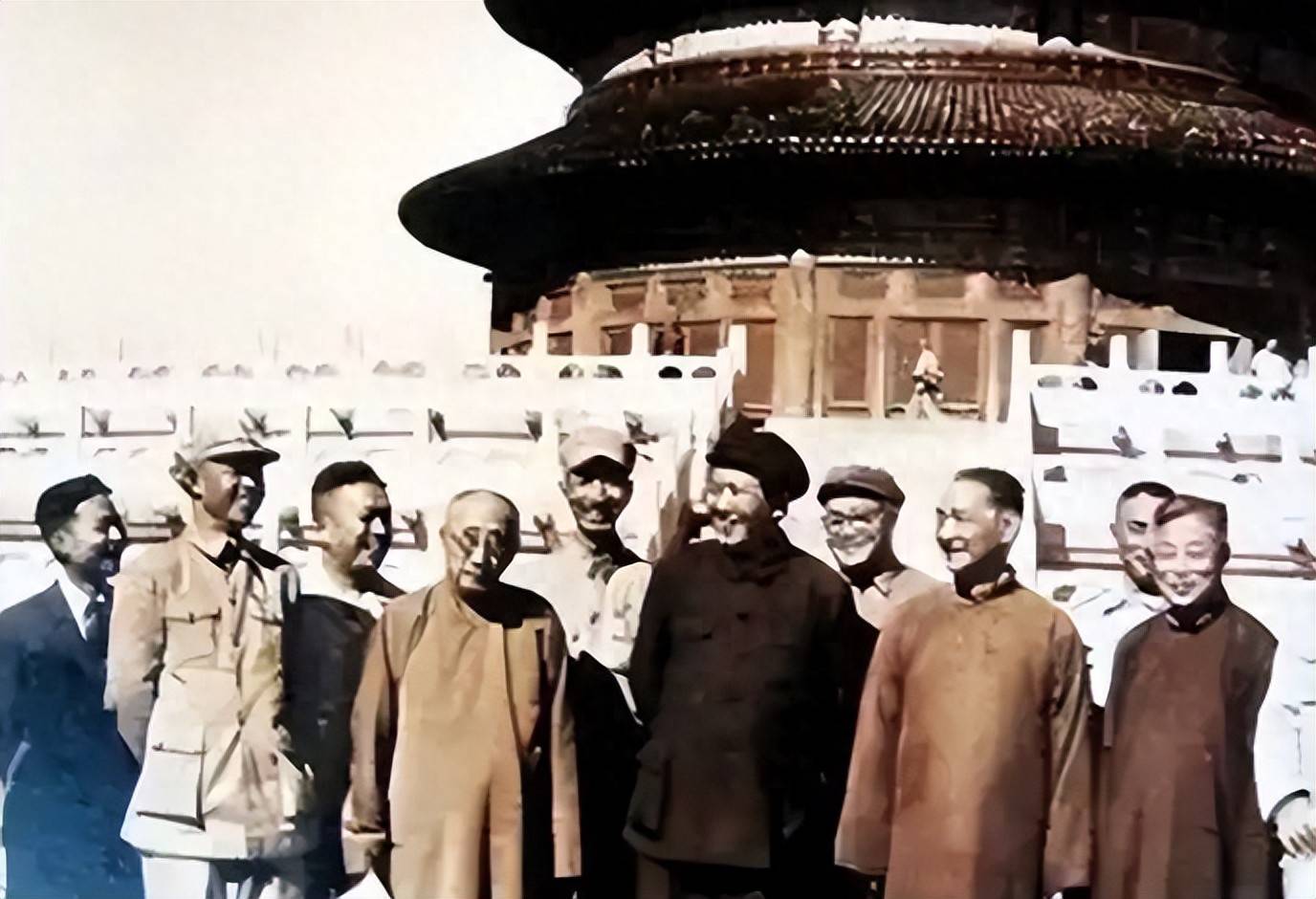

1932年,林森被推举为中华民国政府主席,成为名义上的国家元首。尽管实权有限,林森仍试图履行职责,但他始终受到蒋介石和军队的控制,未能改变任何局面。

---

三、 立场转变

虽然权力有限,林森依旧坚守“三不”原则,即不争权、不作威、不结党。他多次出面,试图恢复民众对政府的信任。1932年1月,日本发动了一二八事变,进攻上海,蒋介石依然沉迷于内斗,未能及时应对外敌。尽管19路军奋力抵抗,并迫使日军换帅数次,但蒋的软弱最终让日军得逞,上海的防线被突破。

林森不满蒋的软弱政策,开始在公开场合批评蒋介石,并强烈反对日本对伪满洲国的承认。尽管林森在言辞上与蒋介石发生冲突,但他并没有足够的实际权力来改变蒋的决策。

1936年,蒋介石在东北军撤回陕北围剿红军时,东北军却因不愿开火与同胞作战,计划北上收复家乡。此举促使张学良和杨虎城发动西安兵谏,软禁蒋介石,并最终迫使他做出抗日的决定。