- 闲谈“古不墓祭” --《说孝》系列之二 [2022/10]

- 父亲的死 [2021/03]

- 父亲死,故乡就没了 [2020/08]

- 江青同志--读《还原一个真实的江青》 [2020/10]

- 特别的生卒日--先父去世周年祭 [2021/03]

- 抹黑华为可休矣! --兼谈中国网络安全 [2021/04]

- 为先君补办追思会 [2022/10]

- 王光美回忆中的江青 [2020/10]

- 从亚特兰大枪杀案看媒体报道的选择性 [2021/03]

- 再聊“泡妞” [2020/07]

- 江青同志(下) [2020/10]

- 网遇“英国女骗子” [2020/10]

- 我看上海人 [2020/06]

- 身处澳洲看中澳关系 [2021/06]

- 汉语是世上最丰富的表达语言? [2020/07]

- 毛泽东的《沁园春·雪》 [2020/08]

- 王光美记忆中的“三年困难时期” [2020/10]

- 我们还有羞耻之心吗? [2020/08]

- 驳易中天“中国人无信仰” [2020/08]

- 再论“羞耻之心” [2020/08]

- 简评方方“有态度的文学” [2020/09]

- 对于「国泰事件」的应对建议 [2023/05]

- 网络交游的启示 [2020/09]

- 谈“骂人” [2020/06]

冬至你该吃点啥?

冬至,在中国的传统节日中还是有很重要位置的,但遗憾的是我从小竟一无所知。直到上世纪九十年代工作生活于广东,发现岭南人对冬至节的重视程度相当高,有“冬至大过年”的说法。春节假期回老家和父亲聊起,他不以为然的说:“我小时候以前也过冬至呀。”

“为啥不告诉我们呢?”我奇怪道。

老爸说:“到你们那个时候破『四旧』,谁敢提这个事情?冬至最主要的一件事情是祭祖,你小时候正好文革,家的祖宗神龛都被换成红宝书台了,你当然不知道这个节。”

……

十一届三中全会以后,社会管制松懈,那些 “四旧”才死灰复燃;最新的“中国梦”更是以复兴中华文化为主题。政府的鼓励,商家的忽悠,几乎所有的中国传统节日都枯木逢春了。只是对于这些节日的理解,各方有较大的偏差,有些谬误甚至在主流媒体上大行其道、以讹传讹。

冬至节也不例外,如今天我就收到众多好友的微信祝福,有近三分之一的贺词中温馨叮嘱我吃饺子,似乎“吃饺子”是冬至的一个主要项目?幸逢今圣大力弘扬传统文化,我也来凑个热闹,谈谈古时候的人们冬至节吃的是些啥?

我国最早记录冬至的时令专著中,东汉的《四民月令》是这样描述的:“十一月,冬至之日,荐黍羔,先荐玄冥于井,以及祖祢。”这就是说汉民族的先祖们这天要准备黍米和羊羔(也有人以“羔”通“糕”,而解释成黍糕—用黍米做的糕点。我则以为是黍和羔,因该文后面还有“如荐黍豚”,不至于黍豚是用黍米做的小猪吧?)来祭奠神灵和逝去的祖宗们。通常,祭礼完毕后,祭品可以分享,于是汉民族冬至节可能吃的是“黍羔”。这应该是冬至节吃什么的最早记录吧?

另一部较早的时令专著《荆楚岁时记》中有关冬至的介绍是这样的:“冬至日,量日影,作赤豆粥以禳疫。”中国人测定每年冬天的某日后将昼长夜短,于是将此日这天定为冬至,“量日影”就是该日很好的一次科普活动。至于“作赤豆粥以禳疫”则是传说中尧时的治水官员共工氏的儿子死于冬至日,变成厉鬼,祸害百姓,但听说他害怕赤豆,于是大家就煮赤豆粥喝,用来消灾。虽然《荆楚岁时记》是反映两湖地区风俗,但共工氏却是汉文化中的水神,活动区域在中原一带,是炎黄子孙的竞争对手,这个喝赤豆粥的习惯应该是汉民族在冬至日的饮食习俗吧?所以直到梁代(约1500年前)还没有“冬至到,吃水饺”的习俗。

到北宋时期估计饮食文化有了大的进步,冬至节吃的内容有了较大变化,在《岁时广记》有“京师人家冬至多食馄饨。故有『冬馄饨年馎饦』”这样的记载,即在北宋开始,人们除了继续喝赤豆粥外,生活水平改善,开始吃馄饨了。有些热爱水饺的朋友总爱说馄饨就是水饺的前身,其实,古时的馄饨更接近今天的江浙一带的馄饨,或者岭南的云吞、湖广的包面与巴蜀的抄手,如果说抄手是古时馄饨的某个亲生儿子的话,那今日的水饺只能算是外甥顶多是个侄子。

那么,中国明清民时期各地人冬至节又吃些啥呢? 我曾查阅两百多部明清两朝及部分民国时期的地方志,重点考察各地风俗包括岁时礼仪,现将冬至的部分略作分享。

首先,明清时绝大多数的地区都过冬至,且保持了中华古风:该日最重要的礼仪是祭祖!!

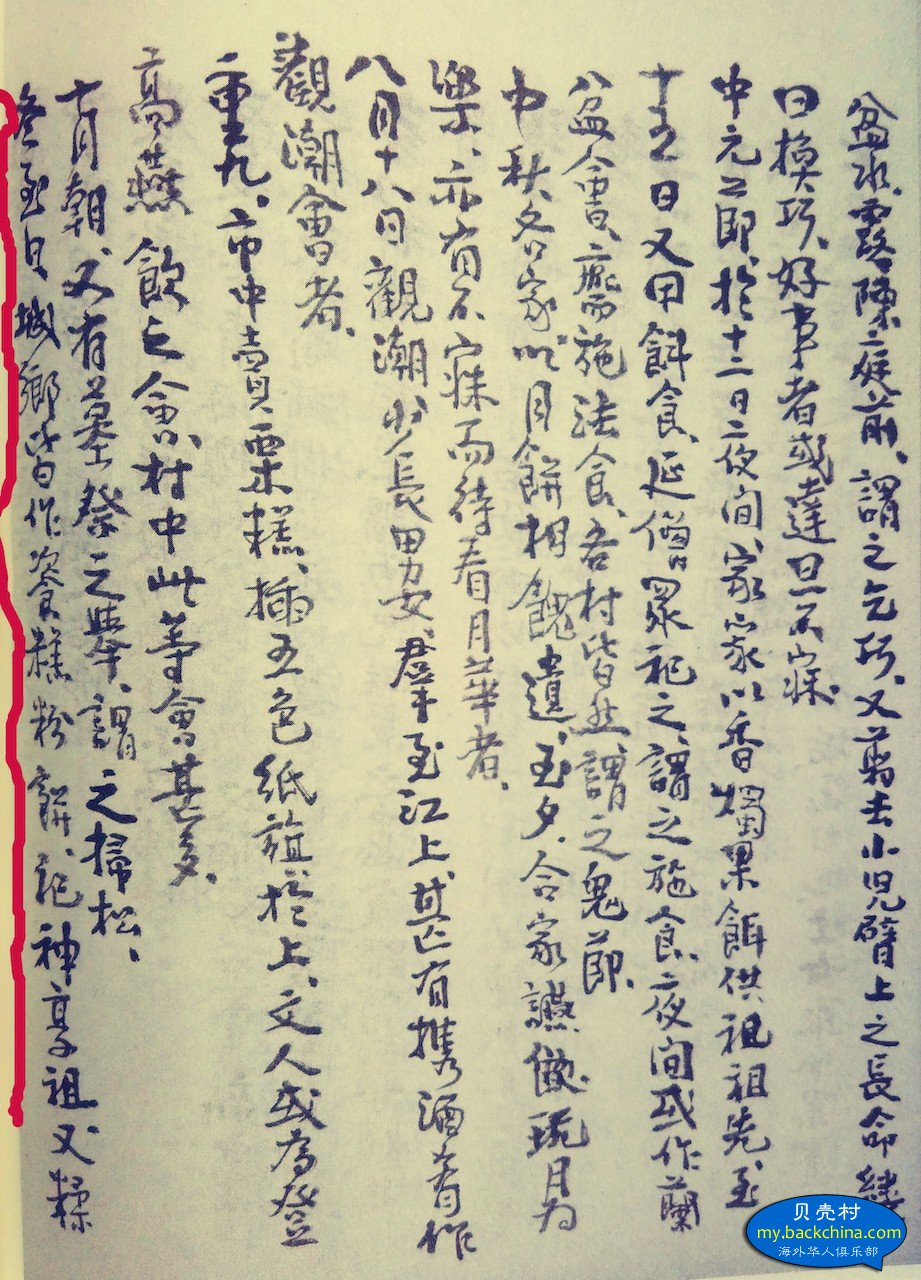

这是距今不到一百年杭州萧山区人民的冬至习俗

浙江地区的习俗有古中原地区的原味

赵宋王朝南渡后,所控制的江南福建湖广岭南等地似乎吃馄饨的习俗衰减,到明清时期多以糯米糍粑来祭祀祖先了,比如民国时期编撰的《萧山县志》(今杭州市萧山区)记载:“城乡皆作糍粑粉饼祀神享祖,又糅糯米粉为团……人人说冬至大如年”。还有些地区更是“反其道而行之”,比如清乾隆年编撰的《武进县志》(今江苏省常州市)有:“谚云夏至馄饨冬至面,吴门最重冬至……”也就是说清朝的常州人夏至吃馄饨,冬至则是吃面条。同治年间的上海人是用花糕、粉圆来祭祀祖先,意味着冬至节吃花糕和粉圆。再看看明朝福州人民冬至日吃些啥? “冬至,粉米为圆祀先,又粘门楹间,取其圆,以达阳气。”至于重视冬至的南粤地区呢? 查阅清康熙年间出版的《阳江县志》如是说:“冬至以粉糍及酒馔祀先……”

清代的常州人是“夏馄饨冬至面”

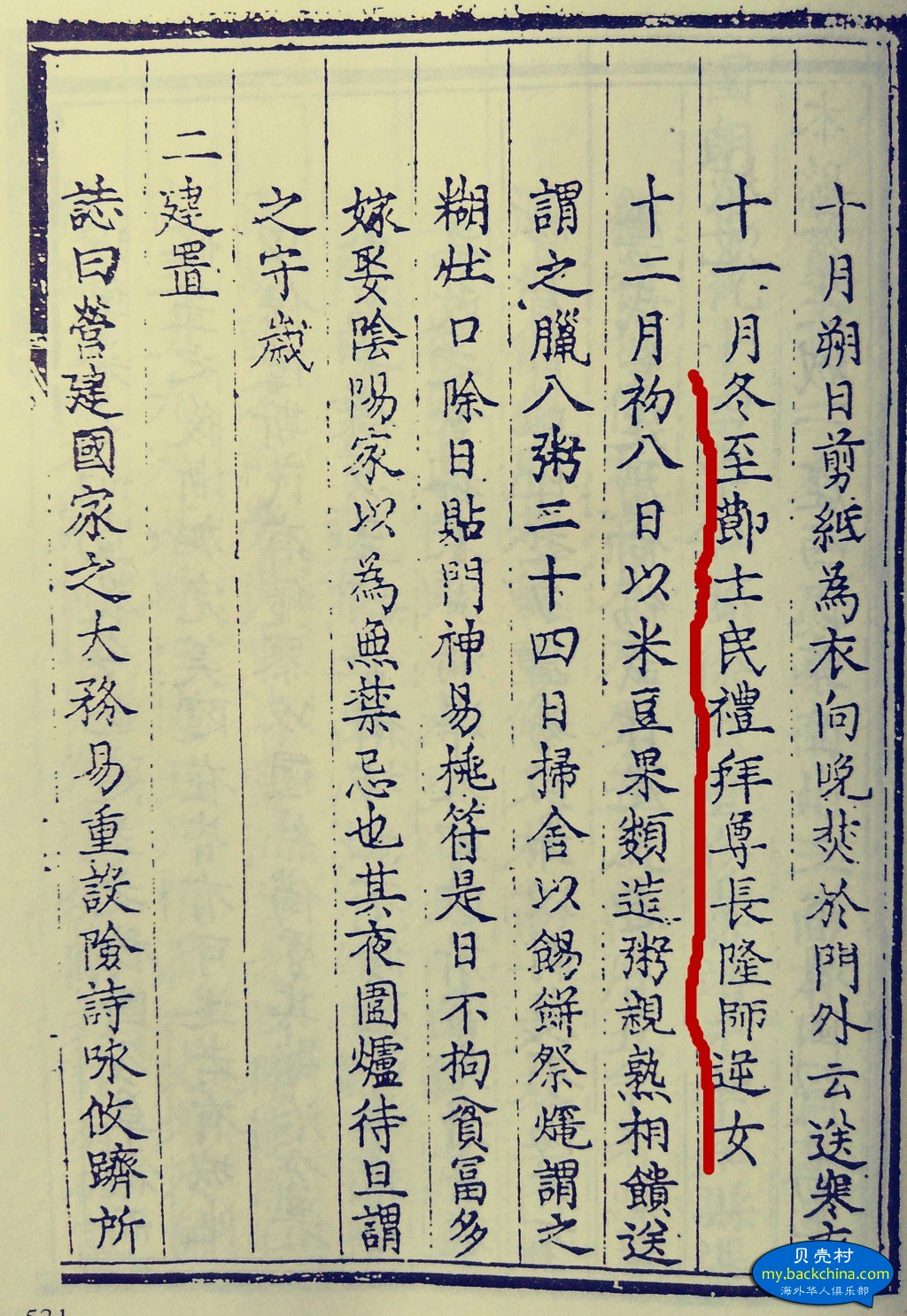

接着来看北方地区的冬至日如何度过? 明万历年的《沁源县志》记载:“十一月冬至节士民礼拜尊长,隆师,逆女。”沁源县今属山西省长治市,当时当地的风俗是礼拜尊长,探望老师和送女儿回娘家,这些都是东汉《四民月令》中提到的风俗,但没有谈到吃什么—似乎明代的山西人并无冬至吃水饺的习俗。再看一个清嘉庆年间的《孟津县志》里有关冬至习俗:“十一月冬至煮馄饨祀灶及先人,士人相互拜贺。”这里我们终于看到了清朝嘉庆年间河南省孟津县人民冬至节是吃馄饨的(一般是用最好的食品祭祖,这说明当时河南人民最好的饮食是馄饨)。但此时馄饨在北方的演变与今天的水饺有几分类似尚无考证。

北方志(山西沁源)中多有冬至“隆师逆女”

最后看一个清朝同治年出版的《天津县志》,这是李鸿章亲自作序的方志,其中记载天津人民的冬至风俗有:“绘消寒图,食馄饨。”这又是一个国人 “冬至到,吃水饺”的不利证明。

以上的分析可以看出,古代中国人对冬至的重视程度极高,按《岁时广记》的说法,是一年中最大的三个节:寒食、冬至和正月年。由于寒食节到冬至期间漫长,故人们有充足的时间来准备过冬至,而过完冬至一个多月就要过年,钱财已经消耗太多,于是很多的方志中都有『肥冬瘦年』或『冬至大过年』之说—这点在广东一带保留的最完整。

至于吃什么,从东汉的黍米和羊羔(或黍糕)或小猪,到梁朝的赤豆粥,到北宋时期京师(即今天的开封市)的馄饨,后来南方一带演变为糍粑、花糕、糯米团等;北方则从馄饨变为今天的水饺,从众多的北方县志来看,这个变化似乎也就一百多年的时间—从李鸿章作序的《天津县志》可以看出。

即使同治年编的《天津县志》此地人依旧是“食馄炖”

所谓“冬至到,吃水饺”无非就是一个有话语权的集团无意识构造、并传播开来的。很难说算得上是什么“中华民族传统文化的伟大复兴”?

每近冬至期,不光帝京北地的好友,就是四川湖广的故人们都叮嘱我吃水饺,让我无奈;还好,我的江浙福建尤其是广东的伙伴中绝无此问候,但照此趋势,他们的下一代在“冬至到,吃水饺”的歌谣中成长,将来彼此这样问候也未可知?

这让我突然想起一位可敬可佩的前辈钟叔河先生的话:“谬误一经群众接受,便会牢不可破。”

参考资料:

1. 东汉《四民月令》 农业出版社 1981年版

2. 梁《荆楚岁时记》 山西人民出版社1987年版

3. 宋《岁时广记》 商务印书馆 民国二十八年出版

4. 民国版《萧山县志》

5. 清乾隆《武进县志》

6. 明万历《福州府志》

7. 清康熙《阳江县志》

8. 明万历《沁源县志》

9. 清同治《上海县志》

10. 清嘉庆《孟津县志》

11. 清同治《天津县志》

2016.12.21草撰首发

2020.12.21重订再发